Multidisciplinar

Rural e Urbano | UFPE | 2016

A Revista Rural-Urbano (2016-) é um periódico semestral vinculado ao Programa de Pós-graduação em História da Universidade Federal Rural de Pernambuco e gerida pelos grupos de pesquisas “Produção do Espaço, Metropolização e Relação Rural-Urbano” da Universidade Federal Rural de Pernambuco (GPRU/UFRPE) e “Sociedade & Natureza” da Universidade Federal de Pernambuco (Nexus/UFPE). Seu objetivo é constituir-se enquanto canal de veiculação científica da rede de pesquisadores sobre as relações rural-urbano, bem como congregar artigos, ensaios e resenhas científicas a partir da História e da Geografia, que versem sobre processos passados e atualmente existentes no espaço rural e no urbano. A revista também objetiva congregar trabalhos das áreas de História, Geografia, Sociologia, Economia, Arquitetura e Urbanismo, Planejamento Urbano e Regional, Serviço Social e Educação.

Periodicidade Semestral

Acesso livre

ISSN 2525-6092

Acessar resenhas

Acessar dossiês

Acessar sumários

Acessar arquivos

História & outras eróticas | Marcos Antonio de Menezes, Martha S. Santos e Robson Pereira da Silva

Orestes perseguido por las Furias, de William-Adolphe Bouguereau (1862) | Domínio público |

Um novo tempo há de vencer

Pra que a gente possa florescer

E, baby, amar, amar, sem temer

Eles não vão vencer

– Johnny Hooker

Apesar dos constates ataques que a educação e a ciência têm sofrido no Brasil, principalmente nos últimos anos, por conta da gestão genocida empreendida por Jair Bolsonaro bem como por todos os outros ignóbeis que se somam a ele, ainda assim é possível notar uma resistência por parte daqueles que não aceitam abaixar a guarda e continuam firmes na produção de um conhecimento que busca reflexões contínuas da sociedade atual e da pluralidade de indivíduos nela inseridos.

Desse desejo de resistir é que nasceu História e outras eróticas (2020), organizado por Martha S. Santos, Marcos Antonio de Menezes e Robson Pereira da Silva. A obra mostra a que veio logo em suas primeiras páginas, ao dar as boas-vindas aos leitores com uma citação do sociólogo inglês Anthony Giddens que, dentre outros assuntos, investiga as transformações contemporâneas e seus reflexos nas relações amorosas e eróticas, e também com um trecho do single God Control (2019), de Madonna, que em sua música faz um manifesto contra o porte de armas nos Estados Unidos e relembra no clipe da canção o massacre [2] ocorrido em uma boate LGBT, no mesmo país.

A coletânea de textos que se seguem é inaugurada por Tamsin Spargo, que no primeiro capítulo do livro tece considerações abarcando sexo, gênero e sexualidade, partindo principalmente dessas temáticas para promover reflexões que vão desde o tratamento misógino que observou em ambientes de trabalho dos quais fez parte até a maneira como a pornografia colabora para as representações sexualizadas de corpos hiperbólicos. Em seu texto, Spargo dialoga em grande medida com o filósofo Michel Foucault, umas das maiores referências no que diz respeito as temáticas de sexualidade e educação, bem como a relação destes com o poder. Ademais, a autora ainda relembra a publicação de seu ensaio Foucault e a teoria queer (1999), onde ela explora o modo como o pensamento do filósofo teria refletido na construção e entendimento da referida teoria.

Na sequência, Luisa Consuelo Soler Lizarazo reflete sobre as fronteiras sexuais que ainda perduram paralelamente a diversidade de gênero, sobretudo àquelas observadas em sociedades transculturais, ao mesmo tempo em que problematiza a ordem moral que continuamente busca impor um modelo de família funcional apenas à sistemas patriarcais e capitalistas. A autora faz um levantamento de como as questões relacionadas ao assunto foram observadas ao longo dos séculos e evidencia a importância do direito de se exercer a possibilidade de escolha de cada sujeito.

Ao longo do tempo tem-se observando a História e a ficção protagonizando discussões acaloradas que resultaram em mudanças e reestruturações no fazer historiográfico. Seguindo nessa linha de raciocínio, Peterson José de Oliveira constrói seu texto a partir da relação dos historiadores com a verdade e a ficção e traz para o leitor a novela, um gênero um tanto quanto subestimado e ainda pouco estudado. Para suas análises, Oliveira concentra seu trabalho principalmente a partir do uso da montagem e da polifonia, duas formas narrativas essenciais para a construção de O mezz da gripe (1998) de Valêncio Xavier que, por meio maneira de sua narrativa, mescla ficção e realidade e, por conseguinte, reflete sobre os efeitos de verdade presentes na novela.

No capítulo seguinte a autora Lúcia R. V. Romano promove reflexões importantes a respeito das intersecções entre as artes cênicas e o feminismo, elucidando a importância da história para a construção de um diálogo entre os dois campos e pontuando a colaboração cada vez mais notável da historiografia para os estudos feministas. Em seu texto, Romano deixa claro que muitas são as questões atuais envolvendo a história, o teatro e o pensamento feminista e abre espaço para se pensar o artivismo feminista, com ênfase no Madeirite Rosa, um coletivo teatral paulistano.

Outra linguagem artística colocada em pauta ao longo da obra História e outras eróticas (2020) é o cinema, abordado no texto de Grace Campos Costa e Lays da Cruz Capelozi, que trazem para os leitores um debate precioso sobre a representação feminina a partir da filmografia de Catherine Breillat. Em um texto bastante didático e rico em imagens, as autoras apresentam uma discussão que vai de encontro a um tabu ainda muito atual: o prazer feminino. Como objeto de estudo é analisado o filme Romance X (1999) e ao longo do texto, além de conhecer um pouco mais sobre o cinema de Breillat também é possível compreender a forma como ela se posiciona antagonicamente aos estereótipos que ainda são observados no que diz respeito ao desejo feminino em representações cinematográficas.

No capítulo seguinte, Ana Lorym Soares faz um interessante paralelo entre a realidade a qual temos vivido e a distopia, lançando seu olhar para o romance O conto da Aia (1939), de Margaret Atwood. A autora explica que em outras obras de distopia o que se observa é um padrão onde os personagens principais são, na grande maioria das vezes, homens, de modo que no romance estudado, Margaret Atwood inova ao trazer uma mulher como personagem central da obra, fugindo dos padrões observado neste gênero da literatura. Desse modo, além de importantes reflexões a respeito da escrita feminina de Atwood, direito das mulheres e seus corpos enquanto campo de poder, Ana Lorym Soares ainda deixa evidente a importância de um olhar atento a realidade, a fim de que as distopias permaneçam no campo de conhecimento da ficção.

Também no campo da literatura, Marcos Antonio de Menezes, constrói seu texto a partir de romances e poesias, sendo que nas páginas que se seguem os leitores serão levados a refletir sobre a(s) representações do(s) feminino(s) na obra de Charles Baudelaire, levando em consideração questões postas em pauta pelo movimento feminista atualmente. Indo contra a grande maioria das produções literárias do século XIX, tecidas a partir da ótica masculina e burguesa, os leitores poderão conhecer um pouco mais sobre a estética, a recepção e as temáticas abordadas nos enredos de grandes obras, como As flores do mal (1857), de Baudeleire e Madamy Bovary (1856), de Gustave Flaubert.

No capítulo seguinte, Robson Pereira da Silva, apresenta-nos ao subversivo Hélio Oiticia, um dos artistas mais completos e importantes da arte brasileira. No texto é apresentada e discutida a antiarte e a arte de subversão de Oiticica nos anos de 1960 e 1970, onde através da performance o mesmo combatia todo e qualquer autoritarismo institucionalizado. O texto é essencial para compreender as configurações do corpo como objeto inventivo bem como do uso da contraviolência de Hélio Oiticica, que se valia da arte para combater a repressão vivida no contexto da ditadura militar no Brasil. O trabalho de ativistas/artivistas negros queer no estado da Bahia é preconizado por meio do texto de Tanya Saunders, que a partir do seu estudo relacionado a discussões de gênero, raça e sexualidade debate de que maneira se tem observado a construção crescente do “não humano”. No capítulo, o retrocesso vivido atualmente no Brasil é colocado em xeque e debatido através da ótica da colonialidade, do afrofuturismo e da necropolítica, que de maneira cada vez mais pungente e perigosa busca ditar quem têm ou não importância em sociedade.

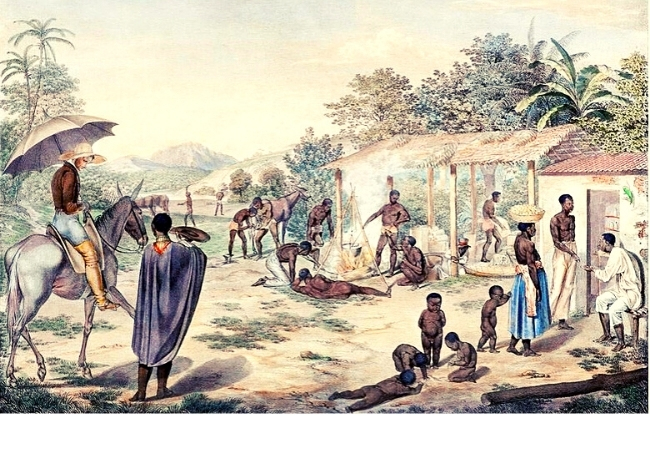

No capítulo seguinte, Martha S. Santos toca com coragem em uma ferida ainda aberta, especialmente, ao problematizar a importância da compreensão da instituição da escravidão no Brasil a fim de que se entenda de uma vez por todas os reflexos desta para a criação e manutenção de privilégios desfrutados por determinadas classes sociais em nosso país. Em seu texto, a autora busca fazer um rápido balanço historiográfico dos estudos ligados a escravidão nas últimas quatro décadas no Brasil além de apresentar seus estudos, concentrados no interior do Ceará, e dialogar intrinsicamente com os estudos de gênero ao refletir sobre a maneira pela qual mulheres e crianças aparecem inseridas no processo da escravidão.

Com um olhar voltado também para a escravidão, Murilo Borges da Silva dialoga com o texto anterior ao abordar os relatos de viajantes no estado de Goiás, bem como as contribuições destes para a produção de corpos femininos negros e representações do feminino muitas vezes equivocadas.

Em seu texto, Silva trabalha com os relatos de Saint-Hilaire (1975) e Johann Emanuel Pohl (1976) para verificar como as mulheres negras aparecem nestes relatos, através dos quais nota-se que há uma tentativa de silenciamento por parte dos viajantes em questão, que não raras vezes, faziam de seus escritos um lugar seletivo, tornando visível determinados fatos e invisíveis outros, da maneira como lhes era favorável e de acordo com aquilo que consideravam necessário.

Logo em seguida os leitores são postos frente a questões direcionadas principalmente aqueles que se dedicam a produção de conhecimento, pois Fábio Henrique Lopes lança um problema grave que diz respeito a maneira como muitas vezes utilizam-se de pessoas transsexuais e de outras identidades de gênero apenas como objetos de estudo. Partindo dessa colocação, o autor torna possível um olhar mais atento ao lugar de fala que cabe a nós, pesquisadores. Aqui, fica claro que é necessário que haja um repensar do fazer historiográfico e epistemológico de modo a não ferir o outro e deixa a todos uma breve, mas, importante advertência: “incluir, excluindo é fácil […]” (LOPES, 2020, p. 276).

O próximo capítulo é um nó na garganta, daqueles que a cada palavra lida cresce um pouco mais, pois logo de cara, Miguel Rodrigues de Sousa Neto e Diego Aparecido Cafola lançam alguns fatos que não podem serem ignorados: a heterossexualidade e a cisgeneridade compulsória tem acarretado na invisibilização e precarização da existência da população LGBTQI+ e, consequentemente, na sua eliminação física. Os autores afirmam que o conhecimento produzido na academia não tem ultrapassado seus muros e que os reflexos dos discursos construídos em cima de conservadorismos podem ser notados cada vez mais através da violência com que a população LGBTQI+ tem sido alvo constante. Em um texto tocante, os autores colocam em xeque a noção atual de humanidade e questionam o processo de exclusão de grupos marcados pela diferença, ou melhor, que as maiorias silenciadas têm sofrido.

No texto que se segue as problemáticas levantadas dialogam com estas do texto anterior, porém, são levadas para o espaço escolar ao demonstrar como a escola tem atuando como agente da normatividade. Neste capítulo, Aguinaldo Rodrigues Gomes problematiza a hierarquização e o silenciamento de corpos dissidentes por meio do discurso falacioso da “ideologia de gênero” difundida, inclusive, como uma das principais bandeiras levantadas e defendidas durante a eleição de Jair Bolsonaro. O autor reitera os ataques aos quais a educação tem sofrido no campo dos estudos de gênero e da educação sexual, além de expor o cerceamento de professores, aos quais os conservadores e reacionários tentam colocar em uma redoma cujas grades é a ignorância e o preconceito.

Por fim, o último capítulo traz aos leitores uma “greve selvagem” que resultou na derrota do capitalismo em uma luta protagonizada por estudantes e trabalhadores. Em seu texto, João Alberto da Costa Pinto aborda a Revolução do Maio de 1968, a mais importante revolução anticapitalista do século XX. Sua análise parte da trajetória política e teórica de Raoul Vaneigem e se expande para outros militantes que fizeram parte do movimento que ficou conhecido como Internacional Situacionista (IS). De forma clara, Pinto explana o que levou dez milhões de trabalhadores e estudantes a frearem o capitalismo na França de forma totalmente espontânea e auto-organizada.

Dessa feita, levando em consideração o cenário hostil em que a produção de conhecimento científico se encontra em discrédito, como política de governo, bem como os ataques que as populações negras, índigenas, de mulheres e LGBTQI+, sobretudo àqueles sujeitos e sujeitas marcadas pela pobreza e precariedade da vida e do mundo do trabalho tem sofrido cotidianamente com as políticas de morte e indiferença, conclui-se que a coletânea de textos reunida em História e outras eróticas (2020) além de sinônimo de resistência é também um contributo a produção intelectual que se preocupa em pensar, refletir e problematizar os campos de estudo da política, raça, femininos e performatividades de gênero. Nas páginas desta obra, os leitores irão encontrar questionamentos relevantes acerca de temas atuais e necessários, fazendo com que a obra se configure como um alento a defesa dos direitos humanos, revestido de esperança, força e coragem para continuar na luta por igualdade.

Nota

2. O massacre na boate “Pulse” aconteceu em Orlando, no dia 12 de junho de 2016. Na data, Omar Mateen abriu fogo dentro do local e assassinou quarenta e nove pessoas e deixou cinquenta e três gravemente feridas.

LOPES, Fábio Henrique. Efeitos de uma experimentação político-Historiográfica com travestis da primeira geração. Rio de janeiro. In: MENEZES, Marcos Antonio de; SANTOS, Martha S.; SILVA, Robson Pereira da (org.). História & outras eróticas. Curitiba: Appris, 2020.

MENEZES, Marcos Antonio de; SANTOS, Martha S.; SILVA, Robson Pereira da (org.). História & outras eróticas. Curitiba: Appris, 2020.

Natália Peres Carvalho – Graduada em História pela Universidade Federal de Goiás e mestranda no Programa de Pós-Graduação em História (PPGH) da Universidade Federal de Goiás. Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9841094387536865. E-mail: [email protected].

MENEZES, Marcos Antonio de; SANTOS, Martha S.; SILVA, Robson Pereira da (org.). História & outras eróticas. Curitiba: Appris, 2020. Resenha de: CARVALHO, Natália Peres. História & outras eróticas (2020) – Uma obra urgente e necessária. Albuquerque. Campo Grande, v.13, n.25, p.184-188, jan./jun. 2021. Acessar publicação original [IF].

Resenha Crítica, Aracaju & Crato, n.4, 1 jul., 2021.

Edição n.4 (2021)

Apresentação

Nesta edição, disponibilizamos as aquisições do período 01 a 30 de junho de 2021. Destacamos resenhas sobre livros de história das mulheres, histórias do erotismo, do colonialismo em Moçambique e dos governos progressistas na América Latina. Também reblogamos resenha em periódico espanhol que avalia o escrito de autor brasileiro sobre Epistemologia Histórica.

Necessariamente, o tema da pandemia continua a pautar dossiês de modo objetivo ou como instrumento de contextualização.

Das novas revistas incorporadas ao acervo, destacamos dois periódicos: Filosofia e História da Biologia (USP/2020) e Palavras ABEHrtas (ABEH/2021), revista especializada em Ensino de História.

Aproveitamos para anunciar a finalização da captura dos dossiês de 120 revistas brasileiras de História. Cerca de 2100 textos de apresentação, linkados aos seus seus respectivos artigos, estão à disposição, via busca livre ou consulta parametrizada no índice de objetos de dossiê.

O trabalho de captura de resenhas continua. Hoje, acumulamos cerca de 3200 textos produzidos nos últimos 40 anos, já disponíveis para a consulta no índice de objetos de resenha,

Saúde e trabalho para todos nós!

Itamar Freitas e Jane Semeão (Editores)

Resenhas

- Los gobiernos progresistas latinoamericanos del siglo XXI. Ensayos de interpretación histórica | Frank Gaudichaud, Jeffrery Webber e Massimo Modonesi

- 29 de junho de 2021

- La ciencia de la erradicación. Modernidad urbana neoliberalismo en Santiago de Chile, 1973-1990 | César Leyton Robinson

- 25 de junho de 2021

- Canguilhem e a gênese do possível. Estudo sobre a historização das ciências | Tiago Santos Almeida

- 25 de junho de 2021

- Acre, Formas de Olhar e de Narrar: Natureza e História nas Ausências | Francisco Bento da Silva

- 9 de junho de 2021

- Mulheres e caça às bruxas: da Idade Média aos dias atuais | Silvia Federici

- 9 de junho de 2021

- Aquirianas: mulheres da floresta na história do Acre | Carlos Alberto Alves de Souza

- 9 de junho de 2021

- História & outras eróticas | Marcos A. Menezes, Martha S. Santos e Robson P. Silva

- 9 de junho de 2021

- A vida e o mundo: meio ambiente patrimônio e museus | Paulo H. Martinez

- 9 de junho de 2021

- Antonio Fagundes no palco da história: um ator | Rosangela Patriota

- 9 de junho de 2021

- Sex, Law, and Sovereignty in French Algeria, 1830–1930 | Judith Surkis

- 4 de junho de 2021

Dossiês

- Povos originários e Covid-19: Experiências indígenas diante da Pandemia na América Latina | Albuquerque | 2021

- 9 de junho de 2021

- RESISTÊNCIA: A construção de saberes históricos em tempo de pandemia | Das Amazônias | 2021

- 9 de junho de 2021

Sumários

- Boletim Historiar | Aracaju, v.8, n. 2, abr./jun. 2021.

- 29 de junho de 2021

- Asclepio – Revista de Historia de la Medicina y de la Ciencia. Madrid, v.73, n.1, 2021.

- 25 de junho de 2021

- Revista de História Regional | Curitiba, v.26, n.1, 2021.

- 18 de junho de 2021

Revistas recentemente incorporadas ao acervo

- Palavras ABEHrtas | ABEH | 2021

- 7 de junho de 2021

- Filosofia e História da Biologia | USP | 2020

- 1 de novembro de 2020

Conheça a totalidade do acervo

Para adequado uso do espaço na página inicial deste blog, destacamos até treze resenhas, cinco dossiês, cinco sumários correntes e cinco periódicos recentemente incorporados ao acervo em cada edição mensal do Resenha Crítica.

A quantidade de textos, porém, se altera à medida que incorporamos novos periódicos, retroativamente, aos nossos bancos de dados.

Para conhecer a totalidade das aquisições de resenhas, apresentações de dossiês e sumários, publicados originalmente no período 1839-2021, utilize os filtros da barra lateral.

Das Amazônias | Rio Branco, v.4, n.1, 2021.

Dossiê RESISTÊNCIA: A construção de saberes históricos em tempo de pandemia

Apresentação da Capa

- Apresentação da Capa | Jardel Silva França |

Ficha Técnica

Sumário

Editorial

Artigos

- Disputas entre medicinasprática e ensino médico e as artes de curar no Brasil e nas Amazônias no século XIX | Ana Paula Oliveira do Nascimento | PDF

- A música como forma de expressão e manifestação contra a ditadura Civil-Militar no Brasil | Cyndy Nathana Melo de Souza, Uizenairian Rodrigues da Rocha, Elcio Gomes Araújo | PDF

- Entre memórias e fontes históricasdiálogos, problemáticas e historiografias em sala de aula no ensino de história | Danilo Rodrigues do Nascimento, Poliana de Melo Nogueira | PDF

- Do Casarão à Casa de Memóriaum lugar de memória na Rua 20 | Darlen Priscila Santana Rodrigues | PDF

- O Discurso colonizador camuflado de ciência na Amazônia do século 19 | Déborah Santos | PDF

- Racismo conceito historicamente construído na legislação brasileira | Diego Manoel de Medeiros de Albuquerque | PDF

- História e alimentaçãopolíticas de assistência alimentar na Amazônia (1940-1950) | Edson Gabriel dos Santos Dias | PDF

- A escola nunca vai entender a comunidade…e será que a comunidade entende o significado da escola? | Jose Manuel Ribeiro Meireles | PDF

- Nas Entrelinhas da Históriarepresentações sobre mulheres no romance de Francisco Galvão| Neila Braga Monteiro | PDF

- A Revista Manchete Rural e a antena parabólicatecnologia, integração enovos hábitos | Roberto Biluczyk | PDF

- A História da Madeira-MamoréMedos, desafios e enfrentamentos na construção da EFMM | Rosa Thaís Neves Hydall | PDF

- Os Intelectuais na cosntrução de uma Bahia imaginada entre as décadas de 1910 e 1950 | Sura Souza Carmo | PDF

- Do Interior baiano à selva de pedra paulistanadesafios frente a migração nordestina em São Paulo | Victor Hugo de Almeida França | PDF

Resenha

- Notas sobre o “desdizer” e o “desexplicar” de Francisco Bento da Silva, na obra “Acre, formas de olhar e de narrar: natureza e história nas ausências” | Ezir Moura Júnior | PDF

- Aquirianaso protagonismo feminino na floresta acriana | Jardel Silva França | PDF

- Caça às Bruxasa contribuição do capitalismo para o aumento da violência contra às mulheres | Karolaine da Silva Oliveira | PDF

Publicado em 09 jun | v.4, n.1 (2021)

A vida e o mundo: meio ambiente patrimônio e museus | Paulo H. Martinez

Estela Okabayaski Fuzii, Angelita Marques Visalli, Paulo HenriqueMartinez e Chico Guariba | Foto: Agência UEL |

Estela Okabayaski Fuzii, Angelita Marques Visalli, Paulo HenriqueMartinez e Chico Guariba | Foto: Agência UEL |

Estabelecer conexões concretas entre as potencialidades de ação educativa dos patrimônios e museus com o meio ambiente foi o desafio do historiador Paulo Henrique Martinez em seu mais recente trabalho A vida e o mundo: meio ambiente, patrimônio e museus. Publicado em 2020 pela editora Humanitas, o livro reúne textos de diferentes naturezas escritos pelo autor em sua extensa trajetória de pesquisa e ensino voltada a cooperação técnica, cuja atuação permeou universidades, Câmara dos Deputados, conselhos municipais, organizações não-governamentais, entre muitos outros.

A reunião das produções entre os anos de 2003 e 2017, demonstra a atuação deste historiador diante os acontecimentos que atravessaram as áreas de meio ambiente, patrimônio e museus.

A variedade do material, entre capítulos de livros, artigos de revista científica, resenhas de obras publicadas, artigos em revista universitária e jornais locais, evidencia um trabalho atento às transformações do presente e da vida cotidiana, além da preocupação em ampliar o acesso aos conhecimentos produzidos na universidade e nas instituições culturais ao público geral.

Nesses moldes, a primeira parte do livro denominada Museus e mudança social procura delinear um diagnóstico da situação dos museus no Brasil, no momento da escrita dos textos. Partindo de questões do presente e da esfera local, Martinez articula os acontecimentos com documentos, instituições e agendas nacionais e internacionais tal como a Política Nacional de Museus (2003), o Conselho Internacional de Museus (1946) e a Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável (DEDS, 2005-2014).

A sensível tarefa de repensar o processo de desenvolvimento, sobretudo mediante as significativas transformações no meio ambiente, analisando e promovendo a distribuição de seus benefícios ao conjunto da sociedade global, exige tratar as especificidades culturais, de gênero, classe social e raça. O desenvolvimento sustentável, conceito orientador no século XXI, contempla com atenção este último aspecto do desenvolvimento humano, emergindo as demandas de formação de cidadãos, geração de emprego, combate à pobreza, igualdade de gênero e acesso à educação e saúde de qualidade.

Qual o potencial dos museus na educação para o desenvolvimento sustentável? As diretrizes estabelecidas em documentos internacionais tal como a Agenda 21, elaborada na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, em 1992, documento gerador da já mencionada DEDS e, atualmente, da Agenda 2030 com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (2015-2030) encontram um fértil terreno nos patrimônios ambiental e cultural presente nos museus.

A cultura, protagonista nas atividades museológicas, é uma das bases do desenvolvimento sustentável pois concentra os mecanismos e finalidades do desenvolvimento.

Vida humana e não humana se encontram em um mundo diversificado, identificado por valores, crenças, saberes, técnicas, instrumentos de produção e consumo que se estabelecem em meio as harmonias e conflitos entre estes dois universos profundamente conectados. A reordenação das atividades humanas e o meio ambiente, o “pensar ecológico” é, para Martinez, parte do trabalho de profissionais das ciências sociais, em geral, e dos historiadores, em particular, que atuam em instituições museológicas.

Atento às transformações do tempo presente, o caráter de experimentação proporcionado pelos museus em exposições e acervos apresentam um novo plano de realidade com o aprimoramento dos usos dos recursos naturais e do capital humano. Parece ser esta a participação institucional de parques e museus no desenvolvimento sustentável, a preservação, valorização, pesquisa e comunicação da cultura material e imaterial e dos patrimônios ambientais. Articulados, garantem a cidadania, inclusão social e vida digna a toda população.

Estas características ganham maior expressão quando vinculados à cultura indígena no Brasil.

A Lei n°11.645 de 2008 institucionaliza a obrigatoriedade do ensino da história e cultura indígena nos currículos escolares da educação básica e superior. O patrimônio indígena, fundamental para a constituição e conhecimento da história do Brasil, encontra debates fecundos e atuais na segunda parte do livro Patrimônio indígena no Brasil. A localização dos elementos indígenas na sociedade brasileira constitui um dos primeiros passos para o conhecimento da história nacional.

A rivalidade dos discursos hoje predominantes, como aquele vivido pela Aldeia Maracanã, no Rio de Janeiro, nos auspícios da Copa do Mundo, corresponde aos conflitos de narrativas de dominação enraizadas no cotidiano brasileiro. As diferentes simbologias presentes nessa experiência narrada na obra, o futebol, a hostilidade com os indígenas, o desenvolvimento econômico no qual os grupos tradicionais são vistos como obstáculos naturais e o autoritarismo da política nacional, são explicativas para compreensão da realidade O sincretismo no uso da palavra “Maracanã” e a luta pela permanência da aldeia indígena naquela região do Rio de Janeiro complementa aquilo que já havia observado o historiador Caio Prado Jr sobre o passado vivo no cotidiano dos brasileiros. Os aspectos coloniais dessa experiência no Brasil, faz aquele “lugar de memória” converter o passado sua forma de resistência e respeito ao compreender os processos no qual deram origem a esta sociedade tão diversificada.

Em todas as situações discutidas, seja nos museus municipais, exposições itinerantes, centros culturais ou universidades, Martinez conduz a educação como inerente às transformações para o século XXI. Em consonância com documentos legislativos e acordos institucionais como as citadas Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental das Terras Indígenas (PNGATI) e a Convenção sobre Diversidade Biológica, a afirmação e o reconhecimento da cultura e dos direitos dos povos indígenas, a inclusão na vida social, a garantia de participação nos planos de gestão é diretamente dependente de um processo educativo que valoriza a cultura, a natureza, as mulheres, a cooperação e a democracia.

O Parque do Xingu e o Museu do Índio no Rio de Janeiro são alguns exemplos concretos desses anseios que relembram a trajetória violenta da colonização e preservam a cultura e a memória dos grupos indígenas. Para além destas instituições, as universidades também desempenham função importante com o desenvolvimento de disciplinas que abordem os temas, no gerenciamento de museus universitários, na formação de profissionais qualificados e na inserção destes grupos no ambiente universitário.

Apresentando a “Universidade da Selva” como ficou proclamada a Universidade Federal do Mato Grosso através de uma resenha da obra Museu Rondon: Antropologia e indigenismo na Universidade da Selva da antropóloga Maria Fátima Roberto Machado, Martinez testemunha os aspectos institucionais da identificação e preservação da cultura material e imaterial na universidade. Estas instituições acompanham os processos de formação intelectual e produção de conhecimentos em conjunto com os museus, embora os últimos tenham sua data de nascimento anterior às primeiras, no Brasil. Este fato, no entanto, reforça as complementaridades entre ambas e os benefícios do trabalho conjunto, adicionando, ainda, a escola de educação básica.

As perspectivas de trabalho nos museus para a abertura de temas relacionados ao meio ambiente, principalmente para a constituição da história dos municípios, destacam o valor do patrimônio indígena. Os processos de formação nacional em seus aspectos econômicos, sociais e políticos esbarram com a trajetória desses povos cujos reflexos ainda permeiam no século XXI. A PGNATI foi um material analisado para demarcar os complexos desafios de preservação e recuperação dos recursos naturais e o reconhecimento da propriedade intelectual e do patrimônio genético. A educação ambiental e indigenista é definida como a principal estratégia destes objetivos, beneficiando não apenas a população indígena, mas todos os cidadãos.

A partir dos exemplos observados, o volume encerra com um caráter pedagógico de demonstração prática das potencialidades da educação patrimonial e ambiental na formação da cidadania.

Uma organização documental para auxiliar historiadores, em especial aqueles dedicados à História Ambiental, aos profissionais da área de museus e professores de educação básica e superior, que permite visualizar as narrativas presentes nos objetos e paisagens como fontes de observação e pesquisa histórica.

O significado cultural da alta produção de carrancas, marcante na paisagem do São Francisco, os processos de utilização deste rio para transporte e comércio, a formação da cidade e da cultura material, dos valores, saberes e comportamentos da população da região são demonstrativos da promoção do patrimônio na construção do conhecimento histórico. Os objetos cotidianos, como o automóvel e os elementos da cultura afro-brasileira também são destacados como mecanismos para compreender a organização da vida social, os processos de industrialização e seus efeitos, principalmente nos centros urbanos.

A pandemia de COVID-19 colocou em evidência as consequências do modelo industrial globalizado na vida humana e não humana. O surgimento de novas doenças, a perda de ecossistemas e da biodiversidade desloca a atenção para fora das cidades e marca os estreitos vínculos entre seres humanos e natureza. Esta experiência demonstra os sintomas de um planeta cujos padrões da vida atual não consegue sustentar e no qual deve-se estar atento. Como observou Donald Worster, todas as epidemias ao longo da história tiveram origem onde o equilíbrio com a natureza estava abalado.

Em sua argumentação sobre o patrimônio indígena, Martinez reforça o utilitarismo como obstáculo para a proteção desses povos e do meio ambiente. Percebe-se que esta perspectiva atravessa diferentes dimensões da vida humana, atribuindo valores distintos, muitas vezes alimentados pelo objetivo do crescimento econômico. Assim, os recursos naturais são destruídos, os objetos musealizados perdem a importância em sua função prática e se fortalece a narrativa dos museus “viverem do passado”. São para estes critérios que a pandemia exige observação, pois escancarou as desigualdades sociais e a crise ambiental da atualidade.

Ao mesmo tempo o isolamento social, para impedir a propagação da doença, fortaleceu os meios de comunicação e incentivou as instituições culturais a se renovarem para acompanhar as novas demandas. As redes sociais se tornaram ferramentas apropriadas pelos museus. A 14° dos Primavera dos Museus, em 2020, trouxe como tema Mundo Digital: museus em transformação e convidou os profissionais a pensar a inserção destas instituições nos novos mecanismos de comunicação.

Martinez nos mostra que as possibilidades de atuação são muitas e trazem consigo resultados positivos à sociedade.

Ao demonstrar os frutíferos e os frustrantes trabalhos que presenciou ao longo de sua carreira, transmite um apelo para a expansão das instituições que já existem e para a valorização e o investimento daquelas que ainda não tem usufruído de seu potencial. Demonstra com clareza os benefícios da cooperação nas dimensões individuais, institucionais e sociais do trabalho. A leitura da obra é direcionada aos profissionais da educação e museus, em etapas de formação inicial ou continuada, para vislumbrarem os contextos no qual fazem parte, integrar e valorizar os conhecimentos locais e aplicar essas ações em todas as oportunidades que vierem à frente.

Os desafios emergentes já visíveis neste século e aqueles que ainda estão por vir convergem na ação educativa como ferramenta fundamental. O trabalho educativo dos museus na promoção da cidadania e da preservação do patrimônio cultural e ambiental convergem com as diretrizes de ação internacional, fortalecendo, ainda, a cooperação para o desenvolvimento sustentável.

Referências

MARTINEZ, Paulo Henrique. A vida e o mundo: meio ambiente, patrimônio e museus. São Paulo: Humanitas, 2020.

NORA, Pierre. Les lieux de mémoire. Paris: Gallimard, 1984.

PRADO JÚNIOR, Caio. Formação do Brasil contemporâneo. 6. ed. São Paulo: Brasiliense, 1961.

WORSTER, Donald. Otra primavera silenciosa. Historia Ambiental Latioamericana y Caribeña, 10, ed. sup. 1, p. 128-138, 2020. Disponível em: https://www.halacsolcha.org/index.php/halac/ issue/view/40 Acesso em: 26 fev. 2021.

Cíntia Verza Amarante – Mestranda em História pela Universidade Estadual Paulista, UNESP, câmpus de Assis. Bolsista do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8845494592325213. E-mail: [email protected].

MARTINEZ, Paulo Henrique. A vida e o mundo: meio ambiente, patrimônio e museus. São Paulo: Humanitas, 2020. Resenha de: AMARANTE, Cíntia Verza. Educação Ambiental em Museus. Albuquerque. Campo Grande, v.13, n.25, p.189-193, jan./jun.2021. Acessar publicação original [IF].

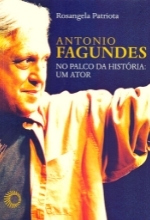

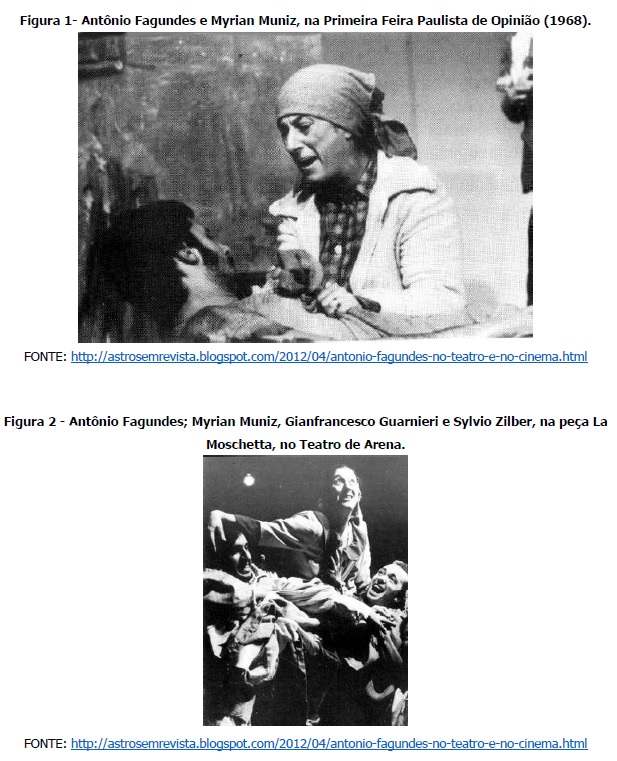

Antonio Fagundes no palco da história: um ator | Rosangela Patriota

Antônio Fagundes e Rosângela Patriota | Foto: Agenda |

Antônio Fagundes e Rosângela Patriota | Foto: Agenda |

Professora aposentada da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), Rosangela Patriota é doutora em História Social pela Universidade de São Paulo (USP), coordenadora do Núcleo de Estudos em História Social da Arte e da Cultura (NEHAC/UFU), e coordenadora do GT Nacional de História Cultural da ANPUH e da Rede Internacional de Pesquisa em História e Cultura no Mundo Contemporâneo. Atualmente é professora do Programa de Pós-Graduação em Educação, Artes e História da Cultura (PPGEAHC) da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Com uma trajetória sólida nos debates que se endereçam a pensar as relações e imbricamentos entre História e Teatro, sobretudo no que se refere à produção da História Cultural, a historiadora Rosangela Patriota se desafia a inserir o ator no centro desses debates de maneira crítica, na contramão de grande parte das pesquisas acadêmicas que estão voltadas para a História do Teatro Brasileiro que, de certa maneira, tendem a privilegiar dramaturgos, críticos e companhias teatrais.

Assim, a autora busca suprir uma lacuna, na área de História, acerca da inserção histórica de atores e atrizes em “termos de periodização da história do teatro no Brasil” (PATRIOTA, 2018, p. 401).

Essa obliteração, ou, a secundarização do ‘trabalho atorial’ que, segundo Rabetti (2012), consiste em interpretação, atuação e presença cênica que corporifica de maneira mediada anseios múltiplos, inclusive os seus, diante deste circuito que configura o funcionamento da arte teatral no Brasil. Assim como Rabetti (2012), Patriota (2008) aponta para as dificuldades de lidar com a figura do ator por dois pontos específicos: a efemeridade da cena no acontecimento do fenômeno teatral e pela hierarquia da crítica cultural, ou mesmo, a tirania do texto escrito, como bem salientado por Roger Chartier (2010), evocando as formas de corporeidade, representação, apropriação e vocalização desses textos.

Dessa feita, o ator seria um ponto fulcral na circulação e personificação de textos e ideias. Porém, mesmo sendo um elemento e figura tão primordial para a construção cênica, o trabalho do ator acontece no espectro temporal do efêmero, que é construído na delicadeza de expressões e gestos e, talvez, por esse motivo seja mais dificultoso lidar com ele no campo da pesquisa, mas não impossível, pois o teatro não se restringe apenas a zona do espetacular ou as características específicas do trabalho de performance atorial que, inclusive, é parcialmente capturada em registros audiovisuais, fotográficos e por índices de recepção fragmentados, como grande parte dos documentos utilizados em História. Sobre isso, Patriota afirma que o fenômeno teatral faz com que o teatro possua inúmeras linguagens (PATRIOTA, 2018, p. 400).

No coração de seu tempo Para o enfrentamento de tal empreitada de contar a história do teatro sob o ponto de vista de uma historiadora de ofício, Rosangela Patriota escolheu Antonio Fagundes como sujeito no palco da História, especialmente, para não dizer que não falou dos atores por causa da efemeridade da ação teatral. Esse desafio está estampado nas páginas de Antonio Fagundes no palco da História: um ator, lançado em 2018, pela Editora Perspectiva. Sempre com um diálogo em primeira pessoa com os leitores, Patriota é franca ao afirmar como será difícil essa jornada, porém em vários momentos reafirma com argumentos muito bem sustentados que a biografia intelectual traz questões impres cindíveis, mesmo dispondo de poucos documentos que façam referência específica a performance do ator. Mas, nem por isso, o cotejamento com outros fragmentos documentais é menos eficaz em responder as perguntas dela enquanto historiadora. Assim, ela insiste que a fabricação de tais documentos está carregada de intenções e, por isso, a ajudam na construção histórica da trajetória e carreira de Antonio Fagundes, pois:

Todavia, uma trajetória é muito mais que a mera exposição de vontades e realizações. Pelo contrário, ela, de acordo com meu entendimento, deve ser vista, interpretada e compreendida à luz das circunstâncias históricas e sociais que a acolheram.

Sob essa óptica, Fagundes é uma personagem fascinante, na medida em que construiu suas experiências em meio a debates e tensões possíveis de serem analisadas, sob o horizontes de expectativas diferentes, ou, em outras palavras: é sabido que o tempo não é apreendido da mesma forma por sujeitos e esferas sociais distintos, isto é, as rupturas vistas e sentidas, por exemplo, no campo da política não se apresentam necessariamente nos mesmos termos na esfera cultural, assim como os ditames e os ritmos da ordem econômica muitas vezes são sentidos e definidos sob regimes e expectativas próprias. (PATRIOTA, 2018, p. 52)

O aporte teórico está afetuosa e devidamente baseado na obra A Teia do Fato (1997), de Carlos Alberto Vesentini, que se acerca da compreensão da construção, disseminação e cristalização do fato histórico, inclusive, de seu poder hipnótico de condução das narrativas que em volta dele gravitam, seja pelo aspecto dos temas, marcos temporais, personagens e acontecimentos, conduzindo e produzindo o sentido e seus respectivos ordenamentos periodizadores. No teatro, por exemplo, a ideia e o desejo de modernização enquanto bandeira, especialmente calcada em referenciais eurocentrados, fez com que o ‘teatro do ator’ fosse relegado como aspecto menor a ser superado, chamado inclusive de ‘teatro velho’ em prol da estetização resumida à atmosfera da cena, especificamente, na passagem do ensaiador para o encenador. Tal procedimento, por exemplo, fez de Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues, peça encenada pelo polonês Zbgniev Ziembinski, em 1943, um marco convencionado moderno e tido como um referencial na história do teatro brasileiro, por sua renovação cênica, cristalizando assim uma memória histórica carregada de hierarquias da consagração especialmente constituídas pela crítica, como consta no Dicionário do Teatro Brasileiro.

[…] consolidam-se no âmbito profissional vários projetos de renovação cênica que contestam o protagonismo do ator na concepção do espetáculo. O deslocamento do foco do ator para o encenador é explicitado pelo crítico Décio de Almeida PRADO aos seus leitores em uma crítica publicada em 1947: ‘Presenciamos então, já no nosso século, esse fato inacreditável: a fama e o prestígio dos metteurs em scéne obscurecem a dos atores, e mesmo a dos autores. (GUINSBURG; FARIA; LIMA, 2006, p. 43).

Afirmamos aqui que a historiadora Rosangela Patriota se propôs o desafio de tratar sobre o ator, sobretudo, por ela já possuir uma trajetória frutífera nos debates do campo da historiografia do teatro brasileiro. Ao fazê-lo se coloca diante de um salto frente às suas próprias produções anteriores que se dedicaram a pensar sujeitos históricos que transitaram no circuito teatral, especialmente na qualidade de dramaturgos, críticos, grupos e companhias teatrais; agora foi chegada a hora de pensar a presença do ator em meio a esse emaranhado de questões. Nesses termos, suas contri buições nos estudos sobre teatro já se apresentam em sua primeira obra, Vianinha: um dramaturgo no coração de seu tempo (1999) e Crítica de um Teatro Crítico (2007). Não podemos deixar de mencionar a frutífera parceria entre a historiadora com o saudoso professor Jacó Guinsburg, que está registrada em livros, como J. Guinsburg, a cena em aula: Itinerários de um professor em devir (2009) que reúne a transcrição de fitas da disciplina Estética Teatral, ministrada pelo professor Jacó Guinsburg, e também em Teatro Brasileiro: Ideias de uma História (2012).

Dessa feita, sob a posse desse debate e aporte teórico-metodológico bem definido, a autora faz com que, a partir da experiência profissional de Antonio Fagundes, surja a figura do ator diante desses e de outros acontecimentos históricos. A biografia se dedica a pensar a vida artística de Fagundes desde o início, com a peça A Ceia dos Cardeais (Julio Dantas, 1902), encenada em 1963, nos tempos que o protagonista ainda era estudante colegial, até a peça Tribos (Nina Raine, 2013). Respaldada pela micro-história italiana de Giovani Levi, Patriota torna Antonio Fagundes protagonista de uma narrativa histórica que o considera como eixo norteador da relação entre sujeito e sociedade e, neste interstício, apresenta-se o processo histórico no qual ele se inseriu e continua inserido.

Por conseguinte, a autora faz com que o texto biográfico suscite a abertura de ângulos interpretativos em relação à história do teatro brasileiro, tendo a vida e obra desse ator como eixo condutor. Deste modo, essa biografia não se apresenta como convencional, mas como uma biografia intelectual que ganha forma a partir de temas e problematizações que em outras oportunidades ficaram restritas aos dramaturgos, críticos e companhias.

Entrementes, a narrativa biográfica produzida por Patriota, sobre Fagundes, enfrenta com profundidade a construção e a cristalização de marcos na história do teatro brasileiro. Assim posto, fica claro que Rosangela Patriota tem fôlego para tal discussão que está por vir, a trajetória do ator Antonio Fagundes, conhecido nacionalmente e internacionalmente, por seus trabalhos no teatro, televisão e cinema. Sobretudo, a autora inverte a consagração do galã dessas últimas linguagens, especialmente por sua profícua e longeva atuação em telenovelas, e privilegia o ator e produtor de teatro. Assim, a autora demonstra como os trabalhos de Fagundes na TV e no cinema, de certa forma (não sem restrições e limites), constituíram capital financeiro e de público que sustentaram a sua consolidação no campo teatral, inclusive angariando público para suas produções no Teatro (locus onde ele iniciou sua carreira), proporcionando-lhe este espaço como formativo.

Como bem apontamos, o livro Antonio Fagundes no palco da História: um ator é uma biografia crítica que nos apresenta momentos marcantes, de um ator que iniciou suas atividades e paixão pelo teatro ainda como estudante do Colégio Rio Branco. Fagundes atuou em alguns espetáculos infantis dirigido por Afonso Gentil, que também trabalhava na seção de teatro infantil do Teatro de Arena de São Paulo, e assim aconteceu o convite para Antonio Fagundes participar do núcleo de teatro infantil do grupo de teatro paulista. Ou seja, Rosangela Patriota produz ‘poeira da estrela’[3], porém sem glamourização, pois demonstra que Antonio da Silva Fagundes Filho não esteve predestinado a ser o ator/galã Antonio Fagundes, ou, até mesmo ter uma carreira de sucesso especialmente cristalizada por sua presença em telenovelas.

A autora trata de uma construção artística balizada em processos de formação e atuação teatral, trabalho e uma rede de sociabilidade construída pari passu com a constituição de Antonio Fagundes enquanto ator. A referida rede foi formada por Afonso Gentil, Carlos Augustos Strazzer, Myriam Muniz, Gianfrancesco Guarnieri, José Renato, Augusto Boal, Ademar Guerra, Marta Oberbeck, Armando Bógus, Oswaldo Campozana, Sylvio Zilber, Othon Bastos, Consuelo de Castro, Fernando Peixoto, Antônio Bivar, etc.

No palco das palavras.

O primeiro capítulo intitulado Antonio Fagundes ou Estratégias para a composição de uma narrativa biográfica, trata-se de um balanço crítico que perpassa discussões teórico-metodológicas que esbarram na carreira do ator. Patriota consegue englobar discussões que são caras, não só a nós, historiadores, mas a todos que trabalham com objetos artísticos em geral, pois essas questões se apresentam como um quiasma na trajetória de Fagundes.

Uma das perguntas que move a autora a pensar esse trabalho, como um todo, é: por que Antonio Fagundes passa despercebido perante a historiografia do Teatro Brasileiro até então? Mesmo com sua participação no Teatro de Arena, que foi a sua primeira escola formativa e trabalho atoral profissional. A pergunta é respondida com uma digressão importante sobre as construções que foram feitas ao longo da escrita da História do Teatro, que não foi feita apenas por historiadores, mas também por críticos que estabeleceram certos marcos e fatos, incluindo assim certos grupos teatrais.

Nessa concepção foi estabelecida uma diferença entre teatro empresarial e teatro de grupo. O primeiro foi denominado como um teatro comercial, que visa lucros com a bilheteria, teoricamente sem se importar com o público ou a qualidade do espetáculo, o segundo foi denominado como um teatro sério, que busca o diálogo com os dramaturgos e é composto por grupos teatrais que possuem uma proposta de diálogo entre arte e sociedade.

Antonio Fagundes, por seu sucesso como galã de telenovelas, foi sumariamente engessado como pertencente a categoria de teatro empresarial, como uma espécie de distinção hierárquica estabelecida no circuito teatral, o espoliando de um capital cultural formado no teatro anteriormente ao seu ingresso nas produções televisivas. Diante dessas reflexões, o segundo capítulo intitulado O Teatro de Arena, os espetáculos da resistência democrática e a formação de um ator e de um cidadão, Patriota se debruça na formação intelectual e profissional de Fagundes nos primeiros anos de carreira, focando principalmente na sua frutífera estadia no Teatro de Arena.

No final da década de 1970, Fagundes assinou o contrato com a Rede Globo de Televisão e aceita integrar o elenco da novela Dancin’ Days (Gilberto Braga; direção de Daniel Filho, Gonzaga Blota, Marcos Paulo e Dennis Carvalho; codireção: José Carlos Pieri, 1978). Patriota explica aos leitores a historicidade da palavra galã e, assim, nos demostra como seu protagonista começa a ser reconhecido como galã ao interpretar o papel do ‘mocinho’ Carlos Eduardo Amaral Cardoso, o Cacá, par romântico da personagem Júlia Matos interpretada por Sônia Braga, que já havia estado em cena com Fagundes em Hair (direção de Ademar Guerra, 1969). Em um breve intervalo de tempo, ele estreia, também na televisão, a série composta por cinquenta e quatro episódios, Carga Pesada, na qual toda a sensibilidade de Cacá é posta de lado para dar vida ao viril Pedro, um caminhoneiro que percorre as estradas do país, na companhia de Bino (Stênio Garcia).

A Companhia Estável de Repertório (CER) é objeto do terceiro capítulo, no qual Rosangela Patriota consta a consolidação do homem de teatro e de cultura que passa a colocar em prática de maneira sistematizada todos os seus aprendizados e formação no circuito e no mercado teatral, inclusive, como alguém que se dispõe a debater publicamente as políticas culturais do país ou a falta delas. A referida companhia surge em um contexto de horizontes de expectativas marcado pelo campo da experiência de uma ditadura militar em processo de abertura e redemocratização, momento no qual setores da cultura começam a discutir suas posições na constituição de uma memória histórica sobre a resistência democrática e pensando novos rumos e maneiras diversas de lidar com a linguagem teatral. Como aponta Patriota (2018, p. 198), o telos que antes unira distintos grupos no compromisso com a luta democrática já não atendida mais os anseios de alguns segmentos, inclusive dos mais jovens.

Nesse contexto, em 1981, a CER inicia suas atividades que estiveram em cartaz até 1991, com peças dentre as quais destacamos: O Homem Elefante (de Bernard Pomerance, com direção de Paulo Autran, em 1981); Morte Acidental de um Anarquista (de Dario FO, 1982, direção de Antônio Abujanra); Xandu Quaresma (de Chico de Assis, 1984, sob a direção de Adriano Stuart); Cyrano de Bergerac (de Edmond Rostand, 1985, direção de Flávio Rangel); Carmem Com Filtro (de Daniela e Gerald Thomas, 1986, sob a direção de Gerald Thomas) e Fragmentos de um Discurso Amoroso (de Roland Barthes, 1988, com direção de Ulysses Cruz).

Antonio Fagundes no palco da História: um ator aponta para a confirmação da tese de que a importância do ator para o teatro no Brasil foi de certa maneira suprimida, especialmente, entre a década de 1940 e 1950, devido ao adensamento e a propagação de ideias-força (nacionalismo, modernidades, modernização, politização, estetização) que secundarizaram a figura do ator em meio aos anseios por um moderno teatro brasileiro. Isso, inclusive fez com que o ‘teatro de ator’[4] tão latente na primeira metade do século XX, especialmente, caracterizado por figuras que aproximaram o trabalho atoral com o empresarial na área teatral, como João Caetano, Armando Gonzaga, Dulcina de Moraes, Leopoldo Fróes, etc., fosse considerado como ‘velho teatro’ e visto de certa forma como um entrave para uma pretensa linha evolutiva do teatro brasileiro que deveria ter como destino o signo do novo, o encenador estrangeiro, para se constituir enquanto moderno. Parte desse debate é expressado por Patriota, especialmente, no quinto e último capítulo que recebe o título O ator no centro da narrativa: contribuições à escrita da história do teatro brasileiro, no qual afirma:

De posse desse repertório teórico-metodológico, acredito que comecei a refinar meu olhar interpretativo sobre as histórias do teatro brasileiro, tanto que, em 2012 tive o privilégio de escrever, em parceria com J. Guinsburg, o livro Teatro Brasileiro: ideias de uma História. Nele, foi possível aprofundar questões referentes à urdidura da narrativa histórica e evidenciar como os embates e os anseios dos contemporâneos orientam as ideias-forças que organizam e alicerçam os marcos identificados como a história do teatro brasileiro. […] conseguimos, eu e J. Guinsburg, expor a maneira pela qual as bandeiras artísticas, defendidas por críticos teatrais, em sintonia com grupos e/ou companhias, tornaram-se o leitmotiv da escrita da história de inúmeras histórias do teatro brasileiro. (PATRIOTA, 2018, p. 383)

Em suma, recomenda-se a leitura de Antonio Fagundes, no palco da História: Um Ator, pois através da narrativa biográfica balizada em um robusto trato da documentação (críticas, fotografias, gravações audiovisuais, programas de peças, entrevistas, cartas), Rosangela Patriota nos convida conhecer os ângulos interpretativos de enfrentamentos historiográficos e embarcar na imersão em 50 anos de história cultural brasileira, especificamente, com foco na história do teatro. O grande mérito dessa obra está na sua capacidade intelectual de perspectivar debates e problemáticas es pecíficas da História e Historiografia do Teatro em atravessamentos transversais da vida e obra do ator/produtor teatral Antonio Fagundes, assim desconstruindo a sua atuação do engessamento da cristalizada imagem de galã televisivo, o conduzindo junto com o seu público das telas e palcos às páginas, ou seja, o livro trata da singularidade e o percurso de um ator no meandro de um debate político e cultural do teatro brasileiro.

Referências

BRANDÃO, T. Ora, direis ouvir estrelas: historiografia e história do teatro brasileiro. Sala Preta, v.1, p. 199-217, 28 set. 2001.

CHARTIER, Roger. Escutar os mortos com os olhos. Estudos avançados, v. 24, n. 69, p. 6-30, 2010.

GUINSBURG, Jacó; FARIA, João Roberto; LIMA, Mariângela Alves de (orgs). Dicionário do

Teatro Brasileiro: temas, formas e conceitos. [S.l: s.n.], 2006.

PATRIOTA, Rosangela. O teatro e historiador: interlocuções entre linguagem artística e pesquisa histórica. In: RAMOS, Alcides Freire; PEIXOTO, Fernando; PATRIOTA, Rosangela. A história

invade a cena. São Paulo: Editora Hucitec, 2008.

PATRIOTA, Rosangela. Vianinha: um dramaturgo no coração de seu tempo. São Paulo: Hucitec, 1999.

PATRIOTA, Rosangela. A crítica de um teatro crítico. São Paulo: Perspectiva, 2007.

PATRIOTA, Rosangela; GUINSBURG, J. (org.). J. Guinsburg, a cena em aula – itinerários de um professor em devir. São Paulo: EDUSP, 2009.

PATRIOTA, Rosangela; GUINSBURG, Jacó. Teatro Brasileiro: ideias de uma história. São Paulo: Perspectiva, 2012.

PATRIOTA, Rosangela. Antonio Fagundes no palco da história: um ator. São Paulo: Perspectiva, 2018.

RABETTI, Maria de Lourdes. Subsídios para a história do ator no Brasil: pontuações em torno do lugar ocupado pelo modo de interpretar de Dulcina de Morais entre tradição popular e projeto moderno. ILINX-Revista do LUME, v. 1, n. 1, 2012.

VESENTINI, Carlos Alberto. A teia do fato: uma proposta de estudo sobre a Memória Histórica.

São Paulo: Hucitec; História Social da USP, 1997.

Notas

3. Como bem salienta Tania Brandão (2001, p. 199): “Escrever história do teatro é, em mais de um sentido, produzir poeira de estrelas, escrever a história das estrelas.”

4. Sobre o teatro do ator conferir: (GUINSBURG; FARIA; LIMA, 2006, p. 44-45).

Robson Pereira da Silva – Doutor em História Social pela Universidade Federal de Uberlândia. Mestre pelo Programa de Pós-graduação em História da Universidade Federal de Goiás (Mestrado). Licenciado em História pela Universidade Federal de Mato Grosso. Membro do Laboratório de Estudos em Diferenças & Linguagens – LEDLin/ UFMS e do Núcleo de Estudos em História Social da Arte e da Cultura (NEHAC/UFU). Membro associado da Rede Internacional de Pesquisa em História e Culturas no Mundo Contemporâneo. Tendo experiência na área de História, com ênfase em História Cultural e Ensino de História. Autor do livro Ney Matogrosso…para além do bustiê: performances da contraviolência na obra Bandido (1976-1977). Currículo Lattes: http://lattes.cnpq. br/5608673598392485. E-mail: [email protected].

Lays da Cruz Capelozi – Doutoranda em História pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Pela mesma instituição, estudado o Mestrado em História e o Curso de Graduação em História – Bacharelado e Licenciatura -. É membro do NEHAC – Núcleo de Estudos em História Social da Arte e da Cultura. Membro associada da Rede Internacional de Pesquisa em História e Culturas no Mundo Contemporâneo. Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8785972568211269. E-mail: [email protected].

PATRIOTA, Rosangela. Antonio Fagundes no palco da história: um ator. São Paulo: Perspectiva, 2018. Resenha de: SILVA, Robson Pereira da; CAPELOZI, Lays da Cruz. Antonio Fagundes: o ator do palco às páginas. Albuquerque. Campo Grande, v.13, n.25, p.176-183, jan./jun.2021. Acessar publicação original [IF].

Povos originários e Covid-19: Experiências indígenas diante da Pandemia na América Latina | Albuquerque | 2021

Covid-19 | Foto: OPAS |

Apresentação

Las bacterias y los virus fueron los aliados más eficaces. Los europeos traían consigo, como plagas bíblicas, la viruela y el tétanos, varias enfermedades pulmonares, intestinales y venéreas, el tracoma, el tifus, la lepra, la fiebre amarilla, las caries que pudrían las bocas. La viruela fue la primera en aparecer. ¿No sería un castigo sobrenatural aquella epidemia desconocida y repugnante que encendía la fiebre y descomponía las carnes? «Ya se fueron a meter en Tlaxcala. Entonces se difundió la epidemia: tos, granos ardientes, que queman», dice un testimonio indígena, y otro: «A muchos dio muerte la pegajosa, apelmazada, dura enfermedad de granos». Los indios morían como moscas; sus organismos no oponían defensas ante las enfermedades nuevas. Y los que sobrevivían quedaban debilitados e inútiles. El antropólogo brasilero Darcy Ribeiro estima que más de la mitad de la población aborigen de América, Australia y las islas oceánicas murió contaminada luego del primer contacto con los hombres blancos. (GALEANO, 2008, p. 35) La rápida expansión del COVID-19 ha tenido un fuerte impacto sobre la vida diaria y la organización sanitaria, escolar, política y económica de las sociedades en su conjunto. Si bien la pandemia afectó de modo simultáneo a poblaciones y territorios a lo largo y ancho del planeta, a partir de la proliferación de un virus que no distingue clivajes de clase, etnia, género ni religión, a poco tiempo de transcurrida no fue difícil discernir sus impactos diferenciales en territorios y poblaciones concretas. Leia Mais

RESISTÊNCIA: A construção de saberes históricos em tempo de pandemia | Das Amazônias | 2021

Iniciamos esta edição com sinceras condolências em respeito a todos os brasileiros e brasileiras que partiram devido à crise sanitária ocasionada pelo novo coronavírus, mas sobretudo pesarosos do contexto ideológico em que o Brasil está inserido. A Revista Discente das Amazônias se irmana no sentimento de tristeza de cada ente querido que sente a dor da saudade, palavra encontrada apenas no português do Brasil (e que faz muito sentido face a falta do avô, da mãe, do irmão, do pai, da tia, do primo, do próximo ou do distante), na ausência da vida. Externamos nossa solidariedade aos que permanecem e lastimamos por aquelas pessoas que se tornaram montante numérico superior a 470.000 mil mortos, vítimas de um genocídio resultante da ignorância, do negacionismo e da pseudociência.

Mas, nos apeguemos aos respingos de esperanças. Paulo Freire, fugindo da norma, já nos convidava a conjugar o substantivo “esperança” – esperançar é preciso. É nesses embalos de incerteza de um viver marcado por lutas, que devemos acreditar na ciência, na educação pública e gratuita e sua fundamental importância e contribuição para à sociedade. Assim, caros(as) leitores e leitoras, lhes convidamos a lerem os trabalhos submetidos à Das Amazônias, Revista Discente de História da Ufac (em seu volume 4, número 1), que compõe o conjunto de periódicos da área de História do Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFCH), da Universidade Federal do Acre (Ufac). Leia Mais

Palavras ABEHrtas | ABEH | 2021

A proposta de Palavras ABEHrtas (Ponta Grossa, 2021) é que ele se configure como território amplo e aberto para divulgação, informação e debates no que se refere e afeta o ensino de História, conforme os atuais valores e missões da ABEH de estabelecer interlocuções cada vez mais abrangentes e de valorizar o trabalho de professores e professoras de História em todos os níveis e âmbitos de ensino, gestão, pesquisa e divulgação. A intenção é reunir depoimentos e relatos de experiências, produções de estudantes da Educação Básica e do Ensino Superior, debates conceituais no campo do Ensino de História, bem como discutir temáticas de demandas contemporâneas e divulgar projetos e iniciativas pelo Brasil e pelo mundo.

A revista será composta por sete colunas, cada uma contando com uma dupla de curadores/as e coordenada por uma editoria renovada anualmente. Os textos serão publicados quinzenalmente (com ahead of print), a partir de convites da curadoria e também por livre demanda. Os textos deverão estar conformes ao escopo de cada coluna e adequados às normas de formatação, além de respeitar os princípios éticos da Revista. Serão aceitos também diversos formatos de expressão, tais como: textos escritos, vídeos, podcasts, canções, entre outros meios de interação, sempre acompanhados de uma apresentação que contextualize o conteúdo.

Os materiais enviados serão submetidos a uma comissão editorial e a um conselho de consultores que avaliarão criticamente as propostas. Textos bilíngues também serão aceitos, privilegiando a publicação de versões em inglês e em espanhol.

Pretendemos constituir um espaço de divulgação científica em um formato ágil, que atue como um portal de atividades comentadas da área, de troca de experiências de sala de aula, de debate político geral e das políticas públicas para a área em particular. Vislumbra-se a perspectiva de integrar o periódico com as diversas iniciativas de produção de conteúdo no Ensino de História, como os projetos Chão da História, Bate Papo sobre ensino de História, atividades do GT Nacional e dos GTs regionais de ensino de História da Anpuh, laboratórios, grupos de pesquisa, ações de extensão, etc.

Por fim, é importante que os textos e outros materiais sejam provocadores de debates e de ampliação das trocas. Assim, as curadorias podem convidar pessoas para comentar os materiais publicados. Esses comentários poderão aparecer sob a forma de novos textos linkados aos iniciais, de modo a ir criando uma rede de materiais e de discussões. Adicionalmente, os conteúdos também serão divulgados e debatidos nas redes sociais da Abeh.

Propomos sete colunas com escopo definido, que publicarão tanto conteúdos encomendados quanto avaliarão o que for recebido em livre demanda, de modo a garantir a periodicidade semanal, mas que se adaptem às necessidades de discussão e comunicação da nossa comunidade. Cada coluna contará com uma dupla de curadores/as composta por sócias/os da ABEH.

Essa iniciativa da ABEH visa possibilitar, em seu site, a divulgação de trabalhos desenvolvidos no Brasil e no exterior sobre o ensino de história, no formato de divulgação científica. Além disso, o objetivo é amplificar discussões que vão dar sequência aos textos publicados, ou seja, buscamos criar oportunidade de encontros entre todas-os-es que pensam, refletem, pesquisam e mobilizam práticas sensíveis nos mais diversos espaços que envolvem o ensino de história: escolas, espaços culturais e de memória, redes sociais, arquivos, universidades, movimentos sociais, entre outros.

As publicações serão feitas semanalmente com textos, imagens, registros, descrições, lançamentos e informações sobre diversos temas do ensino de história, conforme o escopo de cada coluna. Serão aceitos materiais de docentes e discentes da educação básica assim como do ensino superior e das pós-graduações.

Periodicidade semanal.

Acesso livre.

ISSN 2764-0922

Acessar resenhas [Não publicou resenhas até 2021]

Acessar dossiês [Não publicou dossiês até 2021]

Acessar sumários

Acessar arquivos

Cadernos Pagu | Campinas, n.61, 2021.

Edição n. 61 (2021)

Artigos

- Gênero, feminismo e geração: uma análise dos perfis e opiniões das mulheres manifestantes no Rio de Janeiro ARTIGO

- Daflon, Veronica Toste; Costa, Débora Thomé; Borba, Felipe

- Resumo: EN PT

- Texto: PT

- PDF: PT

- Erotizando la lucha contra la precaridad ARTIGO

- MORETTI BASSO, Ianina; CANSECO, Alberto

- Resumo: EN ES

- Texto: EN ES

- PDF: EN ES

- Afetividades (co)extensíveis em “periferias” urbanas: (homo)sexualidades, amizades e pertencimentos ARTIGO

- Reis, Ramon

- Resumo: EN PT

- Texto: PT

- PDF: PT

- Lampião da Esquinana mira da ditadura hetero-militar de 1964 ARTIGO

- Quinalha, Renan

- Resumo: EN PT

- Texto: PT

- PDF: PT

- Escribir bajo censura: mujeres, represión y resistencia en Brasil (1937-1945) ARTIGO

- LIMA GRECCO, Gabriela de

- Resumo: EN ES

- Texto: ES

- PDF: ES

- Mulher negra, professora e historiadora: a atuação de Maria Eremita de Souza no Serro/MG, 1913 a 2003 ARTIGO

- Briskievicz, Danilo Arnaldo

- Resumo: EN PT

- Texto: PT

- PDF: PT

- Vivências de Ercília Nogueira Cobra em Caxias do Sul: sob o prisma de registros históricos ARTIGO

- Nostrane, Kátia Cardoso; Zinani, Cecil Jeanine Albert

- Resumo: EN PT

- Texto: PT

- PDF: PT

- Sed ego te narrationibus lepidis anilibusque fabulis protinus avocabo:las vetulae como transmisoras de sabiduría en la Antigua Roma ARTIGO

- CASAMAYOR MANCISIDOR, Sara

- Resumo: EN ES

- Texto: ES

- PDF: ES

- A construção do feminino no cinema de Pedro Almodóvar ARTIGO

- Coelho, Paloma

- Resumo: EN PT

- Texto: PT

- PDF: PT

- Aonde isso vai parar? Desafios éticos na pesquisa-documentário com travestis ARTIGO

- Carrijo, Gilson Goulart; Rasera, Emerson Fernando; Teixeira, Flávia B.

- Resumo: EN PT

- Texto: PT

- PDF: PT

- Drag, glamour, filth: gênero e monstruosidade em Rupaul’s Drag Racee Dragula ARTIGO

- Gadelha, Dilermando; Maia, Yasmim; Lima, Regina Lucia Alves de

- Resumo: EN PT

- Texto: PT

- PDF: PT

- Feminismo de mercado: um mapeamento do debate entre feminismos e consumo ARTIGO

- Januário, Soraya Barreto

- Resumo: EN PT

- Texto: PT

- PDF: PT

- Uma análise interseccional de gênero e raça sobre as medidas adotadas em prol da eficácia da CEDAW no Brasil ARTIGO

- Kyrillos, Gabriela M.; Stelzer, Joana

- Resumo: EN PT

- Texto: PT

- PDF: PT

- Mulheres policiais em Portugal no século XX: a profecia não realizada* ARTIGO

- Durão, Susana

- Resumo: EN PT

- Texto: PT

- PDF: PT

- “Tudo é questão de postura”: o trabalho emocional realizado por agentes socioeducativos em centros de internação do Rio de Janeiro* ARTIGO

- Vinuto, Juliana

- Resumo: EN PT

- Texto: PT

- PDF: PT

- Rituais da escolarização e gênero ARTIGO

- Carvalho, Rosângela Tenório

- Resumo: EN PT

- Texto: EN PT

- PDF: EN PT

- Discutindo gênero na educação profissional e tecnológica: conquistas, desafios, tabus e preconceitos ARTIGOS

- Incerti, Tânia Gracieli Vega; Casagrande, Lindamir Salete

- Resumo: EN PT

- Texto: PT

- PDF: PT

- “Hemos aprendido que los hombres no son más importantes que las mujeres”. Una investigación sobre la construcción de una escuela coeducativa en Cantabria (España) ARTIGOS

- SAIZ LINARES, Ángela; CEBALLOS LÓPEZ, Noelia

- Resumo: EN ES

- Texto: ES

- PDF: ES

- As intervenções com autores de violência doméstica e familiar no Brasil e suas relações com a Lei Maria da Penha* ARTIGO

- Nothaft, Raíssa Jeanine; Lisboa, Teresa Kleba

- Resumo: EN PT

- Texto: PT

- PDF: PT

Resenhas

- História, delito e relações de gênero: um panorama sobre o delito de estupro na Europa* RESENHA

- Massuchetto, Vanessa Caroline

- Texto: PT

- PDF: PT

- Perspectivas de análise histórica da fonte epistolar* RESENHA

- Barbosa, Everton Vieira

- Texto: PT

- PDF: PT

ERRATA ERRATA

Canoa do Tempo | Manaus, v. 13, 2021. (S)

Editorial

- · APRESENTAÇÃO.Introduction

- Luis Balkar Sá Peixoto Pinheiro

Dossiê-Fronteiras étnicas e conflitos sociais no Rio Madeira

- · Apresentação-Fronteiras étnicas e conflitos sociais no Rio Madeira

- Davi Avelino Leal

- · ENGENHEIROS, INDÍGENAS E OPERÁRIOS: OS MALFADADOS CAMINHOS DA ESTRADA DE FERRO MADEIRA-MAMORÉ (1870-1883)ENGINEERS, INDIGENOUS AND WORKERS: THE MALFATED PATHWAYS OF THE MADEIRA-MAMORÉ RAILWAY (1870-1883)

- Antonio Alexandre Isídio Cardoso

- · AS FRENTES DE EXPANSÃO NAS FRONTEIRAS DO ALTO MADEIRA (1867–1915)THE EXPANSION FRONTS AT THE BORDERS OF ALTO MADEIRA (1867-1915)

- Jorge de Oliveira Campos

- · O INEVITÁVEL ENCONTRO: POVOS KAGWAHIVA, AGENTES DO SPI E OS COMERCIANTES NO RIO MADEIRATHE INEVITABLE MEETING: KAGWAHIVA PEOPLE, SPI AGENTS AND TRADERS ON THE MADEIRA RIVER

- Jordeanes do Nascimento Araújo

- · OS MURA EM MOVIMENTO: MOBILIDADE E RESISTÊNCIA NAS ÁGUAS DO MADEIRATHE MURA IN MOTION: MOBILITY AND RESISTANCE IN THE WATERS OF MADEIRA

- Vanice Siqueira de Melo, Alik Nascimento de Araújo, Letícia Pereira Barriga

- · A ÍNDIA MUNDURUCU CAROLINA ROSALINA DE OLIVEIRA E SEUS LIDERADOS NA LUTA CONTRA O ESBULHO DE SEU TERRITÓRIO ÉTNICO: O CONFLITO DO RIO ATININGA, MANICORÉ/AM (1955)THE MUNDURUCU INDIA CAROLINA ROSALINA DE OLIVEIRA AND ITS LEADERS IN THE FIGHT AGAINST THE OUTLINES OF ITS ETHNIC TERRITORY: THE CONFLICT OF THE ATININGA RIVER, MANICORÉ / AM (1955)

- Davi Avelino Leal, Dário Duarte Araújo

- Dossiê-Experiências coloniais na África: Instituições, Dinâmicas e Sujeitos

- · Apresentação-Experiências coloniais na África: Instituições, Dinâmicas e Sujeitos

- Keith Valéria de Oliveira Barbosa, Patrícia Teixiera Santos, Nuno de Pinho Falcão

- · NAS TRAMAS DAS MEMÓRIAS: ANÁLISE DAS MEMÓRIAS DE LÍDERES DA FRELIMO, ENTRE O PASSADO COLONIAL E O PÓS-GUERRA CIVILIN MEMORY WEAVE: ANALYZES OF THE MEMORIES OF FRELIMO LEADERS, BETWEEN THE COLONIAL PASS AND THE POST-CIVIL WAR

- Mirian Cristina de Moura Garrido

- · MEDICINA, SAÚDE, DOENÇA E COLONIALISMO EM MOÇAMBIQUE (1930-1940)MEDICINE, HEALTH, DISEASE AND COLONIALISM IN MOZAMBIQUE (1930-1940)

- Keith Valéria de Oliveira Barbosa

- · INTERESSES E AÇÕES DE JOÃO FERNANDES VIEIRA E ANDRÉ VIDAL DE NEGREIROS CONTRA O ESTADO DO CONGO: TRÁFICO DE ESCRAVIZADOS E OUTROS NEGÓCIOS DA ÁFRICA CENTRO OCIDENTAL PARA PERNAMBUCO (1658-1666)INTERESTS AND ACTIONS OF JOÃO FERNANDES VIEIRA AND ANDRÉ VIDAL DE NEGREIROS AGAINST THE STATE OF CONGO: SLAVE TRADE AND OTHER BUSINESSES FROM WEST CENTRAL AFRICA TO PERNAMBUCO (1658-1666)

- Leandro Nascimento de Souza

- · 140 ANOS DA REVOLTA MAHDISTA NO SUDÃO: UMA HISTÓRIA DE RESISTÊNCIA E DE CONQUISTA COLONIAL.140 YEARS OF THE MAHDIST REVOLT IN SUDAN: A HISTORY OF RESISTANCE AND COLONIAL CONQUEST.

- Patricia Teixeira Santos

- · POLÍTICA DO OLHAR E COMUNIDADE DE SENTIDOS NAS REPRESENTAÇÕES FOTOGRÁFICAS DE UMA “ÁFRICA PORTUGUESA” (1960-1970)POLICY OF LOOKING AND COMMUNITY OF SENSES IN PHOTOGRAPHIC REPRESENTATIONS OF A “PORTUGUESE AFRICA” (1960-1970)

- Harley Abrantes Moreira

Artigos Livres

- · UMA DUPLA CONSTRUÇÃO DISCURSIVA DA ESTRADA DE FERRO MADEIRA-MAMORÉ PELAS FOTOGRAFIAS DE DANA MERRILLA DOUBLE DISCURSIVE CONSTRUCTION OF THE MADEIRA-MAMORÉ RAILROAD BY DANA MERRILL’S PHOTOGRAPHS

- Patrícia Helena dos Santos Carneiro, Júlio César Barreto Rocha, Antônio Cândido da Silva

- 1-21

- · “SONHO CABANO”: MEMÓRIA DA CABANAGEM E DEMOCRACIA NO CARNAVAL PARAENSE (1985)“SONHO CABANO”: MEMORY OF CABANAGEM AND DEMOCRACY IN CARNIVAL PARAENSE (1985)

- Edilson Mateus Costa da Silva

- · OS CONFLITOS FUNDIÁRIOS ENTRE SESMEIROS E POSSEIROS NOS SERTÕES DO MARANHÃO, PIAUÍ E BAHIA DURANTE O PROCESSO DE CONSOLIDAÇÃO DA CONQUISTA E OCUPAÇÃO COLONIAL (SÉCULOS XVII E XVIII)THE LAND CONFLICTS BETWEEN SESMEIROS AND POSSEIROS IN THE BACKLANDS OF MARANHÃO, PIAUÍ AND BAHIA DURING THE CONSOLIDATION PROCESS OF THE COLONIAL CONQUEST AND OCCUPATION 17TH AND 18TH CENTURIES)

- Samir Lola Roland

- · A INFÂNCIA E O FUTURO DA NAÇÃO:A CRIANÇA E A (BIO) POLÍTICA DA ESPERANÇA NA PARAÍBA (1940-1950)

- José dos Santos Costa Júnior

- · A EXPERIÊNCIA INDÍGENA URBANA E OS OLHARES DO SABER ACADÊMICO: BREVES REFLEXÕES SOBRE O CASO MANAUARATHE INDIGENOUS URBAN EXPERIENCE AND THE PERSPECTIVES OF ACADEMIC KNOWLEDGE: BRIEF REFLECTIONS ON THE MANAUARA CASE

- Amilcar Aroucha Jimenes

- · DJALMA BATISTA: O COMPLEXO DA AMAZÔNIA COMO CUIDADO DE SIDJALMA BATISTA: THE AMAZON COMPLEX AS SELF-CARE

- Vinicius Alves do Amaral

- · CAETANO DA SILVA SANCHES: UM GOVERNADOR POUCO ILUMINADOCAETANO DA SILVA SANCHES: A POORLY LIT GOVERNOR

- Jeferson dos Santos Mendes

- · “QUE SERÁ DE TI, AMAZÔNIA?… AGORA SÃO AS AVES DE TUAS MATAS QUE SE DESFAZEM NA ESCURIDÃO” – EM MEMÓRIA DE ANACLETO BARÉWHAT WILL BECOME OF YOU, AMAZÔNIA?… NOW ARE THE BIRDS OF YOUR FOREST THAT FALL APART IN THE DARKNESS” – IM MEMORY OF ANACLETO BARÉ

- Angela Rebelo da Silva Arruda

- · DANÇA AFRICANA DE TEFÉ – AM: ORIGEM, FOLCLORE, TRADIÇÃO E RE(SIGNIFICAÇÃO) NO CONTEXTO AMAZÔNICOAFRICAN DANCE OF TEFÉ – AM: ORIGIN, FOLKLORE, TRADITION AND RE(SIGNIFICATION) IN THE AMAZON CONTEXT

- Patricia Torme de Oliveira

- · NECROMEMÓRIA: REFLEXÕES SOBRE UM CONCEITONECROMEMORY: REFLECTIONS ON A CONCEPT

- Vandelir Camilo

- · “O CETRO DAQUELES QUE SOFREM A OPRESSÃO DOS PONTENTADOS”: JORNAIS MANUSCRITOS E IMPRESSOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA MICROESFERA PÚBLICA EM RORAIMA“THE SCEPTER OF THOSE WHO SUFFER THE OPPRESSION OF THE POTENTATES”:MANUSCRIPTS AND PRINTED PAPERS IN THE CONSTRUCTION OF A PUBLIC MICROSPHERE IN RORAIMA

- Luís Francisco Munaro, Cyneida Menezes Correia

- · A TRAJETÓRIA DE FREDERICO GUILHERME (1897-1972): INTERLOCUÇÕES COM A ESCOLARIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICA SUL-RIO-GRANDENSEFREDERICO GUILHERME GAELZER’S TRAJECTORY (*1897+1972): INTERLOCATIONS WITH THE SCHOOL OF SUL-RIO-GRANDENSE PHYSICAL EDUCATION

- Professora Janice Zarpellon Mazo, Professora Vanessa Bellani Lyra, Tuany Defaveri Begossi

- · SOBRE O VERMELHO EM CASA GRANDE & SENZALANOTES ON RED IN THE MASTERS AND THE SLAVES

- Maria Alice Ribeiro Gabriel

Resenha

- · Ser criança no exílio e na terra da Esperança.To be a child in exile and in the land of Hope.

- Patricia Teixeira Santos

Entrevista

- · JOSÉ D’ASSUNÇÃO BARROS:UM INTELECTUAL POLIFÔNICO.

- Robeilton Gomes

Publicado: 2021-05-28

Pacientes que curam: o cotidiano de uma médica do SUS | Júlia Rocha (R)

Júlia Rocha | Imagem: Canal Júlia Rocha |

O livro “Pacientes que Curam: O cotidiano de uma médica do SUS”, não narra uma experiência ou um ambiente exclusivamente de assistência hospitalar – como o título pode sugerir. Em vez disso, nos apresenta as vivências de Júlia Rocha – mulher, negra que trabalha como médica de família e comunidade no SUS [3] – com pouco mais de 10 anos de carreira. Graduada em medicina no ano de 2010 e com residência médica concluída em 2015, a autora destaca a partir de sua formação e experiência profissional que o “cuidado em saúde é algo impossível de se fazer só” (ROCHA, 2020, p: 301). Assim, embora o livro não faça referência à história institucional do SUS, ele nos apresenta questões fundamentais para a reflexão sobre a importância desse sistema e sua atuação diante das mais profundas contradições brasileiras. Leia Mais

Cadernos de História da Educação. Uberlândia, v.20, 2021.

Artigos

- Da “educação como salvação” à “crise da escola”: notas sobre a história da instituição escolar| Ana Paula Sampaio Caldeira

- Francisco Alves da Silva Castilho: um professor na invenção da Escola Brasileira oitocentista | Angélica Borges, Giselle Baptista Teixeira

- A constituição do professor primário na Bahia republicana: diálogo com a legislação (1890-1919)| Antonieta Miguel, Jaci Maria de Ferraz Menezes, Elizabete Conceição Santana

- A revista Movimento da UNE como objeto e fonte para a História da Educação brasileira | Carla Michele Ramos Torres, Maria Isabel Moura Nascimento

- Escola mista nos primeiros anos da República: das Escolas Isoladas aos Grupos Escolares (Pará/Brasil, 1890-1901)| Clarice Nascimento de Melo

- Alguns subsídios para a compreensão da educação de surdos espanhola: indícios históricos e legais| Daiane Natalia Schiavon, Maria Cristina Piumbato Innocentini Hayashi

- Memórias de gestores de escolas rurais durante a Ditadura Civil-Militar brasileira (1964-1985)| Darciel Pasinato

- As letras e a nação: Olavo Bilac e suas crônicas sobre educação (1900-1906)| Felipe Yera Barchi, Fabiana Lopes da Cunha

- Maria Victoria Peralta. Seu compromisso com a educação pré-escolar no Chile e na América Latina| Jaime Caiceo Escudero

- Instrução agrícola, saúde, higiene e moralização dos costumes na Cartilha do agricultor| Joaquim Tavares Conceição, Aristela Arestides Lima

- “Difundir as luzes para o progresso”: a expansão do Ensino Normal pela iniciativa municipal e particular em São Paulo (1927-1930) | Leila Maria Inoue, Ana Clara Bortoleto Nery

- Reformas da educação e trabalho no Brasil: um breve histórico do ensino em migalhas | Lilian Fávaro Alegrâncio Iwasse, Renan Bandeirante Araujo, Amanda Cristina Ribeiro

- Maio de 68: contribuições para nascer a primeira universidade de tecnologia na França | Marizete Righi Cechin, Luiz Alberto Pilatti, Bruno Ramond

- O processo civilizatório da infância pelo corpo: um pouco do que a História nos conta | Nair Correia Salgado de Azevedo, José Milton de Lima

- Divertimentos e educação do corpo no protestantismo de Benjamin Franklin (1682 -1791)| Narayana Astra Van Amstel, Evelise Amgarten Quitzau, Marcelo Moraes e Silva

- Padre Montoya e as estratégias de conquista espiritual nas missões do Guairá | Natália Cristina de Oliveira, Névio de Campos, Oriomar Skalinski Junior