Manuel Fernandes Tomás. Escritos políticos e discursos parlamentares (1820-1822) | José Luís Cardoso

1 “Ele foi talvez o primeiro que soube achar a época, e o termo preciso, em que o direito de insurreição contra a tirania, é não só uma virtude digna de aplauso dos presentes, da comemoração dos vindouros, e mesmo de apoteose, mas também o exercício de um direito político”.[1] Manuel Fernandes Tomás e o movimento revolucionário de 1820 estão indissoluvelmente ligados. Jurista consagrado, oriundo da Figueira da Foz, concluídos os estudos na Universidade de Coimbra, após o desempenho de diferentes cargos, em 1820 encontrava-se a exercer funções de desembargador no Porto há três anos. Foi um dos membros do Sinédrio, ministro do Interior e da Fazenda da Junta Provisional do Reino, deputado às Cortes Constituintes, reeleito em 1822, ano em pereceu. O seu papel em momentos-chave da implantação do regime vintista foi essencial, a ele se devem textos fundadores, responsabilidades decisivas como a organização das primeiras eleições dentro do quadro liberal, e intervenções parlamentares decisivas. Na memória democrática, ficou consagrado como uma figura impoluta, corajosa, um político competente e um grande orador. Columbano e Veloso Salgado atribuíram-lhe espaço destacado nas duas principais representações pictóricas do edifício da Assembleia da República. “A primeira revolução liberal portuguesa tem a sua personificação em Fernandes Tomás”, escreveu José Arriaga.[2]

2 Contudo, até recentemente não se dispunha de nenhuma ampla antologia dos seus textos, em contraste com outros políticos, como Almeida Garrett ou Passos Manuel, que em vida reuniram os seus discursos parlamentares em livro. As únicas obras dele impressas em vida foram duas notáveis contribuições para a história do direito do Antigo Regime, um estudo sobre a propriedade e um repertório legislativo. O seu precoce desaparecimento, no início da segunda legislatura do regime vintista, e o apagamento da memória do vintismo durante as longas décadas de cartismo e do Estado Novo explicam-no. A recolha dos textos da sua autoria organizada por José Luís Cardoso veio preencher o vazio existente, sendo o livro em boa hora editado no ano do bicentenário da revolução de 1820, seguindo-se a outro seu livro sobre a revolução, com excelente fundamentação e bem organizado, numa linguagem acessível e de grande qualidade gráfica.[3]

3 Manuel Fernandes Tomás e a revolução de 1820 constituem alicerces fundamentais da memória e da história do liberalismo português. Foi valorizada pela corrente republicana, como o comprova a monumental História da Revolução de 1820 de José Arriaga (1886-89), onde Manuel Fernandes Tomas ocupa um lugar destacado. Também Luís Augusto Rebelo da Silva o incluiu em Varões ilustres das três épocas constitucionais (1870). Com o advento do Estado Novo, esta época esteve marginalizada, excluída da história oficial ensinada nas escolas ou difundida publicamente, onde ainda não ocupa o lugar merecido. O século XIX e o primeiro quartel do século XX eram considerados em bloco como um período negro, sobre o qual incidiu um pesado silêncio oficial.

4 Alguns historiadores isolados da oposição democrática principiaram a debruçar-se sobre esta época a partir da década de 1940. Com o restabelecimento de um regime liberal em Portugal, democrático, principiou-se um estudo mais sistemático da história do liberalismo monárquico e republicano. Manuel Fernandes Tomás foi desde logo objeto de um estudo de José Manuel Tengarrinha, acompanhado da publicação de alguns dos mais importantes documentos produzidos por ele e de várias intervenções parlamentares sobre temas fundamentais como a liberdade de imprensa ou o âmbito do sufrágio. Alguns anos decorridos, José Luís Cardoso viria a dedicar-lhe uma biografia (1983), recentemente reeditada (Manuel Fernandes Tomás. Ensaio histórico-biográfico. Coimbra: Almedina, 2020). Deve-se a Cecília Honório a primeira tese de doutoramento que lhe foi dedicada, e que é a biografia política mais completa a seu respeito. Nela são analisadas pela primeira vez as principais intervenções parlamentares e os outros textos da sua autoria (Manuel Fernandes Tomás, 1771-1822. Lisboa: Assembleia da República, 2009).

5 A antologia de textos agora publicada por José Luís Cardoso é precedida de um longo estudo introdutório de cerca de 40 páginas. Nele se faz uma análise abrangente das questões abordadas por Manuel Fernandes Tomás e da sua contextualização, em introduções específicas relativas a cada um dos blocos de textos. Este trabalho analítico é entremeado de útil bibliografia da época acerca de questões similares, um instrumento de trabalho estimulante de futura abordagem comparativa aqui iniciada. De salientar uma contribuição para o estudo das influências ideológicas no meio político, mediante um quadro quantificando as citações de diferentes autores estrangeiros nos trabalhos parlamentares.

6 Os textos selecionados foram agrupados em cinco blocos. No primeiro reúnem-se os manifestos e proclamações, textos anónimos cuja atribuição a MFT é indubitável e que constituem textos emblemáticos do vintismo, a que se juntaram os discursos oficiais e ofícios. Estas páginas permitem-nos acompanhar o processo de implantação do novo regime desde os seus primeiros momentos. O discurso da sala do Risco do Arsenal conduz-nos ao universo das sociedades patrióticas, uma nova forma de sociabilidade característica desta época. Os principais políticos cruzavam-se nessas sociedades, foi o caso de José Xavier Mouzinho da Silveira e Manuel Fernandes Tomás, tendo o primeiro presidido e discursado no jantar comemorativo do 1º aniversário do 24 de Agosto, promovido pela Sociedade Constitucional,[4] e que agora ficamos a saber ter estado igualmente presente na cerimónia comemorativa do 1º aniversário do 15 de Setembro promovida por esta sociedade, na qual discursou Fernandes Tomás (Cardoso, op. cit., 35 e 98-100). Dois textos com estilos e metáforas muito diferentes, mas onde se expressa o mesmo repúdio por uma sociedade baseada nos privilégios e o elogio da liberdade, no caso de Mouzinho associada ao fim da escravatura e à “união em liberdade dos dois separados hemisférios”, uma questão fundamental para a definição do espaço nacional. Tal união viria a ser por ele referida já como periclitante no mesmo círculo, decorrido um ano, a dois meses da independência do Brasil. Em 1823 consideraria urgente dá-la por encerrada para delinear nova orientação do governo.

7 As intervenções parlamentares de M. F. Tomás a respeito da questão brasileira permitem acompanhar a evolução da sua atitude e situá-la na gestão deste problema pelos constituintes neste período de transição, em si já bem estudada.[5] Admitindo a inevitabilidade da independência a longo prazo, considerava que no imediato o novo regime de liberdade permitiria o desenvolvimento conjunto das duas regiões intercontinentais da coroa portuguesa, no interesse recíproco. A “Proclamação aos habitantes do Brasil”, datada de julho de 1821, expressa essa posição de forma convicta num texto dirigido à população, posição retomada no folheto “Lutero, o padre José Agostinho de Macedo e a Gazeta Universal” (1822), incluído na secção III (pp. 190-192). Face às resistências brasileiras, esta posição alterna com a admissão de mau grado da separação do Brasil, excluindo sempre qualquer intervenção militar.

8 O segundo bloco, intitulado “Ação governativa”, é constituído por um único documento, o famoso relatório sobre o estado e administração do reino, fruto da sua própria experiência como ministro do interior e a da fazenda na Junta Provisional, apresentado às Cortes logo no seu início. O terceiro e quarto blocos constituem as partes mais inesperadas para um leitor menos conhecedor desta época. Que um ministro e depois deputado prestigiado tenha publicado anonimamente as Cartas do Compadre de Belém e um pouco mais tarde um jornal juntamente com Ferreira de Moura, deputado com quem estava em alguma sintonia, testemunha de profunda osmose entre a ação política e as novas formas de comunicação impressa. Folhetos e jornais tornam-se, de 1820 em diante, o instrumento novo e inebriante do debate de ideias e de difusão de notícias. Mais de uma centena de jornais são editados no período vintista, com formato, dimensão e duração muito variáveis.

9 A iniciativa de lançar o jornal O Independente (publicado de novembro de 1821 a março de 1822) inseria-se neste movimento descrito de forma entusiástica no editorial do primeiro número: “a variedade de assuntos, a rapidez, com que são tratados; […] a facilidade de se obterem estes escritos e a brevidade com que se leem […]”. Desde os primórdios da imprensa periódica que a desinformação e a invocação errática da “opinião pública” não tardaram a aparecer, como se alerta logo no terceiro artigo, “Testemunhos falsos que se costumam levantar à opinião pública”. Esta iniciativa explica-se também pela ausência de partidos políticos nesta época. O jornal é um instrumento de difusão alargada dos debates parlamentares e uma forma de fortalecer as posições de ambos os deputados nesses debates, por isso se caracteriza por um número elevado de artigos de opinião. José Luís Cardoso agrupou-os em quatro secções temáticas: Cidadania Constitucional, Reformas institucionais, Economia e Finanças, e Segurança pública.

10 O quinto e último bloco de textos, o mais extenso, contém uma ampla seleção dos discursos parlamentares, ultrapassando as duas centenas de páginas. MFT teve intensa participação parlamentar, intervindo como orador em 281 sessões ao longo de 21 meses e 7 dias, em regra com mais de uma intervenção em cada sessão, como nos informa J. Luís Cardoso. O total de registos do seu nome como orador eleva-se a 580. Compreende-se que a obra de Cecília Honório, já mencionada, tenha sido incluída na Colecção Grandes Oradores, dirigida por Zília Osório de Castro. Naturalmente, as intervenções tiveram dimensão e significado muito variável. Para esta antologia foram selecionados 119 discursos, utilmente agregados em dez grupos, de que é impossível dar uma súmula aqui, sendo cada um deles objeto de análise cuidada no estudo introdutório.

11 Pode questionar-se a sua sequência, seria porventura mais lógico que os grupos das intervenções sobre princípios constitucionais, soberania e a divisão de poderes antecedessem o grupo sobre a justiça e a sua organização. Agregar os textos segundo o tema dominante, nem sempre o único, não foi fácil, como releva o autor. Poderia preferir-se que o debate sobre os jurados e a lei de imprensa fosse inserido no grupo acerca deste tema e não no da justiça, ou pelo menos fosse ali referido. Também pode lamentar-se que não se tenha indicado a que projeto-lei se refere cada intervenção ou grupo de intervenções, ou quem é o “preopinante” referido aqui e ali – e uma pequena nota sobre o significado desta palavra caída em desuso podia também ser útil. Sendo possível hoje a consulta on-line do Diário das Cortes, é certo que o leitor poderá fazer essa pesquisa, com maior facilidade do que anteriormente. Nada disto diminui o mérito do trabalho realizado, a seleção e organização temática dos principais discursos parlamentares constitui uma obra da maior utilidade e é porventura a contribuição mais valiosa desta antologia, no seu conjunto com grande interesse histórico.

12 As intervenções parlamentares de Fernandes Tomás foram com grande frequência decisivas, conhecê-las permite compreender o que esteve em jogo e a mentalidade da época, e a capacidade de MFT encontrar a mudança possível, adequada ao momento. Veemente na defesa da abolição da Inquisição, da censura prévia da imprensa ou a favor do sufrágio alargado, foi também conciliador em relação à liberdade religiosa e à reforma dos forais. A sua posição política tem sido assim classificada de gradualista, pontuada de escolhas radicais. A igualdade perante a justiça tornava inadiável a reforma da justiça e J. Luís Cardoso acentua justamente a relevância das reflexões e propostas sobre o sistema de justiça, cuja dimensão passara desapercebida até agora. Também Borges Carneiro, de cujas propostas discordava frequentemente, apontara a prioridade devida à reforma do código penal existente (Portugal Regenerado, 1820).

13 Esta obra ora publicada representa uma contribuição valiosa para o pensamento e a ação de um dos principais políticos do vintismo e abre o caminho à abordagem comparativa entre os diferentes políticos liberais numa base mais consistente, permitindo um conhecimento mais completo acerca desta época.

Notas

1. Ferreira Moura, DCC, 4/1/1823, p. 347, in Cecília Honório, Manuel Fernandes Tomás, 1771-1822. Lisboa: Assembleia da República/Texto, 2009, p. 26.

2. José Arriaga, História da Revolução Portugueza de 1820. Porto: Livraria Portuense, 1886-1889, t. III, p. 632, in Honório, op. cit., p. 15.

3. José Luís Cardoso, A Revolução Liberal de 1820. Lisboa: Clube do Colecionador dos Correios, 2019.

4. Ver M. H. Pereira et al. (eds), Obras de Mouzinho da Silveira. Lisboa: F. Calouste Gulbenkian, 1989, v. I, p. 53 n. 83 e v. II, pp. 1917-20.

5. Ver Valentim Alexandre, “Nacionalismo vintista e a questão brasileira”, in M. H. Pereira et al. (org), O liberalismo na Península Ibérica na primeira metade do século XIX. Lisboa: Sá da Costa Editora, 1982, v. 1, pp. 287-307; Zília Osório de Castro, Portugal e Brasil. Lisboa: Assembleia da República, 2002.

Miriam Halpern Pereira – CIES, ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal. E-mail: [email protected]

CARDOSO, José Luís Cardoso (org). Manuel Fernandes Tomás. Escritos políticos e discursos parlamentares (1820-1822). Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais, 2020. 538p. Resenha de: PEREIRA, Miriam Halpern. Ler História. Lisboa, n.78, p.296-300. Acessar publicação original [IF]

Renaissance italienne et architecture au XIXe siècle. Interprétations et restitutions | Antonio Brucculeri e Sabine Frommel

Os múltiplos pontos de vista das vinte e duas contribuições (em francês, inglês e italiano) reunidas nessa obra coletiva referem-se, especificamente, à construção do conceito de Renascimento e à sua recepção no século 19, sobretudo na arquitetura, cobrindo também pesquisas relacionadas à história da arte, história do patrimônio, historiografia artística, história do colecionismo, história da edição e da fotografia, e história literária, acompanhadas de um caderno com 185 imagens em pb. Cruzando enfoques interdisciplinares os autores buscam renovar as perspectivas de análise consagradas na rica historiografia sobre a noção de Renascença e a problematizar situações, estudos de caso, enfoques monográficos, releituras de artistas e arquitetos, em torno do interesse pelo renascimento italiano ao longo do oitocentos em vários países. Leia Mais

Fortineras, mujeres en las fronteras. Ejércitos, guerras y género en el siglo XIX | María Cristina Ockier

El presente libro recupera los resultados obtenidos en la tesis de maestría en género de Ockier. La autora se ha dedicado a la historia del alto valle del Río Negro, particularmente al período correspondiente a la “Conquista del desierto”, y en este trabajo continuó en esa línea de estudio en clave de género. En las últimas décadas los estudios en perspectiva de género se han incrementado y en gran medida se debe al esfuerzo de los movimientos feministas. Empero, los trabajos previos que refieren a las fortineras, las mujeres de las que se ocupa Ockier, se han limitado a un carácter sobre todo descriptivo, que sin duda han contribuido en el rastreo y conocimiento de las mismas al momento de elaborar el estudio más reflexivo y analítico que aquí se reseña. Ockier no solo va a dar cuenta de las actividades que realizaban dichas mujeres en los campamentos, sino que además devela el entramado de jerarquías y poderes en las relaciones sociales que se construyeron en base al patriarcado. Y en relación a ello observó cómo las mujeres resultaron desplazadas de las tareas socialmente consideradas de mayor relevancia, entre ellas la actividad militar.

El libro se estructura en tres partes. En la primera, que consta de dos capítulos, la autora se pregunta: “¿Dónde radica la particularidad del quehacer militar? En los fortísimos significados y representaciones de género que lo atraviesan” (p. 5). De este modo, pretende desmentir la idea biologicista de que las mujeres son incapaces de ejercer violencia. Concepto que ha conllevado a representar a las mujeres guerreras – Juana de Arco, las amazonas, Boadicea, entre otras– como figuras excepcionales, personajes románticos, no naturales. La autora realizó un recorrido histórico e historiográfico sobre diversos estudios que han analizado el papel de las mujeres en la guerra en diferentes contextos. Primeramente, lo hizo a una escala internacional e incluyó no solo relatos de mujeres occidentales, sino también orientales, para luego acercarse a los estudios latinoamericanos que han recuperado las voces de las mujeres que intervinieron en diferentes batallas, entre ellas: las amazonas, las paceñas, las cochabambinas que participaron en las Guerras de Independencia, las matriarcas, andarilhas y vivandeiras del Brasil que estuvieron en la Guerra del Paraguay, y las adelitas de la Revolución Mexicana. Asimismo, menciona a mujeres individuales, como Machaca Güemes, Juana Moro, Javiera Carrera y muchas más… Todas fueron enmarcadas bajo dos estereotipos o representaciones: de víctima o de bravura. El androcentrismo ha conllevado a crear esas imágenes dado que no es “natural” que una mujer tome las armas o ejerza la violencia. Leia Mais

Ganhadores: a greve negra de 1857 na Bahia | João José Reis

O livro Ganhadores: a greve negra de 1857 na Bahia foi lançado em agosto de 2019 e preenche uma importante lacuna da historiografia a respeito das greves promovidas por escravos ou libertos. Como homens e mulheres escravizados viveram o cotidiano da escravidão urbana? O autor, João José Reis (UFBA), especialista em contar como os escravos se revoltavam, nos oferece uma riqueza de detalhes sobre a vida desses homens que resistiram a uma maior exploração dos seus corpos numa grande cidade escrava. O final da história está no título do livro e representa o nome dado a esses homens que ousaram contra a municipalidade soteropolitana: ganhadores, pois também venceram uma batalha que durou 10 dias e que paralisou a cidade de Salvador. Além deles, com esse livro ganharam todos os interessados em discutir a escravidão, o trabalho, a liberdade e a cidadania negra no oitocentos. Leia Mais

Frontiers of Citizenship: A Black and Indigenous History of Postcolonial Brazil | Yuko Miki

Yuko Miki | Foto: Fordham News |

Frontiers of Citizenship, de Yuko Miki, já mereceria ser saudado por explorar essa primeira “fronteira”: a que separa a história de afro-brasileiros e de indígenas no Império do Brasil. Mais uma vez, o olhar estrangeiro nos ajuda a questionar os cânones da história nacional. Miki nascida em Tóquio, mas há muitos anos radicada nos Estados Unidos, onde é professora da Fordham University (NY), conta ao longo do livro o seu estranhamento em ver a história desses dois grupos tão apartada. Por outro lado, o livro – e especialmente seus comentários de contracapa – lhe atribuem muitas vezes uma originalidade que não é verdadeira. Muitos pontos – sobretudo em relação à história dos povos indígenas – podem ser pouco conhecidos do público estrangeiro, mas são absolutamente sabidos entre os historiadores brasileiros. A despeito disso, o esforço em buscar uma única interpretação, ou mesmo pontos de encontros, para a história de indígenas e afro-brasileiros escravizados é um ganho real.

Desde o início o livro chama a atenção por essa fusão que não está apenas na capa – uma bela arte de sobreposição de imagens de indígenas e afro-brasileiros – mas por se tratar de um volume da “Afro-Latin America” da Cambridge que tem como recorte espacial o vasto território conhecido na historiografia por ser aquele que foi alvo de D. João, em 1808, para se fazer guerra aos indígenas botocudos. Poucos territórios têm tão marcadamente um tema e uma cronologia: a guerra justa contra os botocudos e o período de 1808 a 1831, quando esta prática é extinta pelo Parlamento. Quase que exclusivamente tratado pela historiografia sobre os povos indígenas, é centro de discussão para as políticas indigenistas e as modalidades de trabalho imposta a estes povos. [4]

Miki implode esses parâmetros. Em primeiro lugar, avança a análise até o final do Império, permitindo revelar um quadro de mudanças muito mais complexo do que aquilo que se vê apenas até 1831, passando inclusive pelo Regulamento das Missões (1845) [5], o movimento abolicionista e a própria abolição. Ainda mais importante, Miki tenta enxergar essa região – que ela chama de “Fronteira Atlântica”, algo que problematizaremos adiante – como uma espécie de síntese, de um laboratório do Império. Afinal, foi ali que se abriu no começo do século XIX uma política generalizada de extermínio indígena. É verdade que isto jamais foi suprimido no Império português, mas especialmente depois de Pombal as políticas que tentavam transformar os indígenas em portugueses tornaram-se centro da estratégia do Império na disputa por territórios com Madri.

Ao mesmo tempo, o espaço colonial é o símbolo de uma mudança política com a vinda da Corte, Corte que não valorizava mais “zonas tampão” – papel que o território e os botocudos tinham ocupado até 1808 para impedir o desvio de pedras preciosas. Ao invés disso, o que se precisava era expandir-se “para dentro”, feliz expressão de Ilmar Mattos que fará ainda mais sentido já no Império do Brasil. [6] A expansão agrícola na “Fronteira Atlântica” é acompanhada de tentativas de implementação de novas alternativas de propriedade e trabalho. A mais famosa dessas iniciativas é a Colônia Leopoldina, incentivada pela própria Coroa através da vinda imigrantes e a distribuição de pequenas propriedades. A rápida transformação dessa experiência em apenas mais uma grande monocultura tocada com braços de escravizados afro-brasileiros, somada ao fato de ter se tornado um dos símbolos da resistência escravista, é extremamente destacado pela autora. Em alguma medida, o tom pessimista de toda a obra é sintetizado no “fracasso” da Colônia Leopoldina em manter-se com o trabalho livre.

Ainda que não dito explicitamente, Miki parece descrever um processo de mudança que nunca ocorre totalmente, como se o peso do passado fosse intransponível. A polissemia da palavra fronteira é habilmente explorada pela autora. A “Fronteira Atlântica” é a região que estuda. Os indígenas e afro-brasileiros estão fisicamente nesta fronteira, mas a sua cidadania também está em uma fronteira mais intangível, em uma área difícil de saber com clareza quem está dentro e quem está fora. Ainda que se valendo de análises já bastante conhecidas – sobretudo, de Sposito e Slemian [7] – Miki faz uma problematização dessa questão, lembrando que a constituição brasileira não era racializada. Ou seja, não era a cor da pele que determinava os direitos políticos. Por outro lado, condições jurídicas intrinsicamente ligadas à condição de homens e mulheres não brancos – como ser escravo ou considerado “selvagem” no caso dos indígenas – excluíam essas pessoas do “pacto político”. É apenas no final do livro – já discutindo o abolicionismo e o final do Império – que Miki deixa explícito que a negativa de direitos políticos para indígenas e negros era um projeto e não uma deficiência do sistema. Nesse ponto, há uma perfeita sintonia entre os projetos que analisa para indígenas e para os escravos após a abolição: em todos esses casos jamais se pensa em entregar terras e autonomia a esses povos. Ao contrário, a condição de subordinados, tutelados por fazendeiros ou religiosos é vendida como a única forma para impedir que ex-escravizados ou indígenas se entregassem ao ócio. Um discurso que se sustentou por décadas – e no caso dos indígenas, por séculos – e que ela registrou ecoar até mesmo entre os mais radicais abolicionistas da “Fronteira Atlântica”.

Se ao discutir a extensão da condição de cidadãos para indígenas e afro-brasileiros, Miki consegue uma análise mais integrada, o mesmo não acontece a respeito de outros aspectos. O exemplo mais evidente nesse sentido é o uso desses homens como mão de obra. Há, evidentemente, a demonstração de que em todo esse território havia o emprego significativo de indígenas e afro-brasileiros. No entanto, este são universos que estavam no mesmo território, mas que a narrativa organiza em sistemas produtivos bastante distintos. Ou seja, o enfoque para os indígenas está, de modo geral, nas missões e os escravizados afro-brasileiros nas fazendas. A pureza dessas separações tão estanques é difícil de acreditar em um território como esse. Bezerra Neto já mostrou que as fazendas monocultoras do Pará, por exemplo, sempre foram tidas como tocadas por mão de obra exclusivamente escravizada afro-brasileira, mas na verdade dividia os campos com indígenas. [8]

Antes que se diga que se trata das “excentricidades” do Cabo Norte, Marco Morel, em belíssimo e recente trabalho sobre os botocudos, justamente mostra como a sua mão de obra era frequentemente requisitada para os mais diferentes tipos de trabalho, ocupando frentes inclusive no entorno da Corte. Além do trabalho em obras públicas, Morel dá vários exemplos de como eram recorrentes as denúncias do emprego de indígenas em fazendas em toda essa região, muitas vezes desviados de instituições públicas sob a alegação de que era um método de civilização mais barato. [9] Para além disso, Miki passa ao largo da discussão mais interessante da historiografia recente: aquela que implode a visão dicotômica que separava todo o trabalho no Brasil do século XIX nas categorias de trabalho livre ou trabalho escravo. Em vez disso, há uma gigantesca zona cinzenta – não só no Brasil, mas em todo o mundo – em que homens livres são obrigados a trabalhar sob as mais diferentes formas de coerção, inclusive físicas. [10] Indígenas e afro-brasileiros eram especialmente alvo dessas ações que Miki totalmente ignora no livro.

Por fim, há ainda uma última consideração geral: a ideia de classificar esta região de ataque aos botocudos como “Fronteira Atlântica”. Miki insiste muito na ideia da fronteira, certamente influenciada pela tradição americana e critica o pouco uso desse termo na historiografia brasileira. No entanto, esta designação parece ter muitas fragilidades: no Império do Brasil, no processo de “expansão para dentro”, a fronteira é o recorrente e não a exceção. Nesse sentido, a região estudada por Miki parece estar longe de ser algo particularmente singular.

Mais especificamente sobre a distribuição dos capítulos é importante salientar que as suas divisões são temáticas, ainda que de modo geral a evolução dos capítulos também siga em alguma medida um avanço cronológico. Assim, o primeiro capítulo explora as “fronteiras da cidadania”, enquanto o segundo busca dar uma interpretação ao que ela chama de “política popular” (em tradução livre). Nos capítulos seguintes, outros temas giram em torno de tópicos como a mestiçagem, a violência, os “campos negros” e o abolicionismo. Os capítulos podem ser lidos separadamente, quase sem prejuízo do seu entendimento, o que por sua vez revela um problema de coesão da obra no seu conjunto. Também é peculiar a mistura de abordagens mais “estruturais” – como as discussões da cidadania a partir de documentos do centro político do Império – com narrativas totalmente focadas na “agência”. Especialmente nesse último ponto a obra encontra mais dificuldades. Há alguns insights maravilhosos, mas custa enxergar que alguns eventos possam ser usados para generalizações reiteradamente feitas.

Apesar das críticas, Frontiers of Citizenship é um livro que provoca muitas reflexões e incomoda ao buscar análises de ângulos inusuais. Isso por si só já basta para merecer a sua leitura.

Notas

3. Entre outras novas evidências, percebe-se o uso da mão de obra indígena mesmo em regiões irrigadas com escravizados afro-brasileiros, como São Paulo ou mesmo a região do Vale do Paraíba, pelo menos até um determinado período. Entre outros, veja LEMOS, Marcelo Sant’ana. O índio virou pó de Café? Resistência indígena frente à expansão cafeeira no Vale do Paraíba. Jundiaí: Paco Editorial, 2016; DORNELLES, Soraia Sales. Trabalho compulsório e escravidão indígena no Brasil imperial: reflexões a partir da província paulista. Revista Brasileira de História. São Paulo, v. 38, nº 79, 2018.

4. Para uma síntese, SPOSITO, Fernanda. As guerras justas na crise do Antigo Regime português. Análise da política indigenista de D. João VI. Revista de História (USP), v. 161, p. 85-112, 2010.

5. Trata-se da primeira lei para os povos indígenas como validade em todo o território do Império.

6. MATTOS, Ilmar Rohloff de. Construtores e herdeiros: a trama dos interesses na construção da unidade política. Almanack Braziliense, n. 01, maio de 2005.

7. SPOSITO, Fernanda. Nem cidadãos, nem brasileiros. Indígenas na formação do Estado nacional brasileiro e conflitos na província de São Paulo (1822-45). São Paulo: Alameda, 2012; SLEMIAN, Andrea. “Seriam todos cidadãos? Os impasses na construção da cidadania nos primórdios do constitucionalismo no Brasil (1823 – 1824)”. In: JANCSÓ, István (org.). Independência: História e historiografia. São Paulo: Editora HUCITEC; FAPESP, 2005.

8. BEZERRA NETO, José Maia. Escravidão Negra no Grão Pará (séculos XVIII-XIX). Belém: Paka-tatu, 2012.

9. MOREL, Marco. A Saga dos Botocudos: guerra, imagens e resistência indígena. São Paulo: Hucitec, 2018.

10. Entre outros, MACHADO, André Roberto de A. O trabalho indígena no Brasil durante a primeira metade do século XIX: um labirinto para os historiadores. In: Henrique Antonio Ré, Laurent Azevedo Marques de Saes e Gustavo Velloso. (Org.). História e Historiografia do Trabalho Escravo no Brasil: novas perspectivas. 1ed.São Paulo: Publicações BBM / Alameda, 2020; Mamigonian, Beatriz G. Africanos livres: a abolição do tráfico de escravos no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2017; LINDEN, Marcel van der. Trabalhadores do Mundo: ensaios para uma história global do trabalho. Campinas: UNICAMP, 2013; STEINFELD, Robert J. The invention of free labor: the employment relation in English & American Law and Culture, 1350-1870. EUA, The University of North Carolina Press, 1991.

Referências

BEZERRA NETO, Jose Maia. Escravidao Negra no Grao Para (seculos XVIII-XIX). Belem: Paka-tatu, 2012.

DORNELLES, Soraia Sales. Trabalho compulsorio e escravidao indigena no Brasil imperial: reflexoes a partir da provincia paulista. Revista Brasileira de Historia. Sao Paulo, v. 38, nº 79, 2018.

LEMOS, Marcelo Sant’ana. O indio virou po de Cafe? Resistencia indigena frente a expansao cafeeira no Vale do Paraiba. Jundiai: Paco Editorial, 2016.

LINDEN, Marcel van der. Trabalhadores do Mundo: ensaios para uma historia global do trabalho. Campinas: UNICAMP, 2013.

MACHADO, Andre Roberto de A. O trabalho indigena no Brasil durante a primeira metade do seculo XIX: um labirinto para os historiadores. In: Henrique Antonio Re, Laurent Azevedo Marques de Saes e Gustavo Velloso. (Org.). Historia e Historiografia do Trabalho Escravo no Brasil: novas perspectivas. 1ed.Sao Paulo: Publicacoes BBM / Alameda, 2020.

MAMIGONIAN, Beatriz G. Africanos livres: a abolição do tráfico de escravos no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2017.

MATTOS, Ilmar Rohloff de. Construtores e herdeiros: a trama dos interesses na construcao da unidade politica. Almanack Braziliense, n. 01, maio de 2005.

MOREL, Marco. A Saga dos Botocudos: guerra, imagens e resistencia indigena. Sao Paulo: Hucitec, 2018.

Resenha de MIKI, Yuko. Frontiers of Citizenship: A Black and Indigenous History of Postcolonial Brazil. New York: Cambridge University Press, 2018.

SLEMIAN, Andrea. “Seriam todos cidadaos? Os impasses na construcao da cidadania nos primordios do constitucionalismo no Brasil (1823 – 1824)”. In: JANCSO, Istvan (org.). Independencia: Historia e historiografia. Sao Paulo: Editora HUCITEC; FAPESP, 2005.

SPOSITO, Fernanda. As guerras justas na crise do Antigo Regime portugues. Analise da politica indigenista de D. Joao VI. Revista de Historia (USP), v. 161, p. 85-112, 2010.

SPOSITO, Fernanda. Nem cidadaos, nem brasileiros. Indigenas na formacao do Estado nacional brasileiro e conflitos na provincia de Sao Paulo (1822-45). Sao Paulo: Alameda, 2012.

STEINFELD, Robert J. The invention of free labor: the employment relation in English & American Law and Culture, 1350-1870. EUA, The University of North Carolina Press, 1991

André Roberto de A. Machado – Universidade Federal de São Paulo, Departamento de História. Guarulhos – São Paulo – Brasil. Professor do Departamento de História da Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP. É graduado e doutor em História pela Universidade de São Paulo e realizou pós-doutorados no CEBRAP e nas universidades de Brown e Harvard. E-mail: andre. [email protected]

MIKI, Yuko. Frontiers of Citizenship: A Black and Indigenous History of Postcolonial Brazil. New York: Cambridge University Press, 2018. Resenha de: MACHADO, André Roberto de A. Construindo fronteiras dentro das fronteiras do Império do Brasil. Almanack, Guarulhos, n.27, 2021.

The Sacred Cause: The Abolitionist Movement – Afro-Brazilian Mobilization and Imperial Politics in Rio de Janeiro | Jeffrey Needell

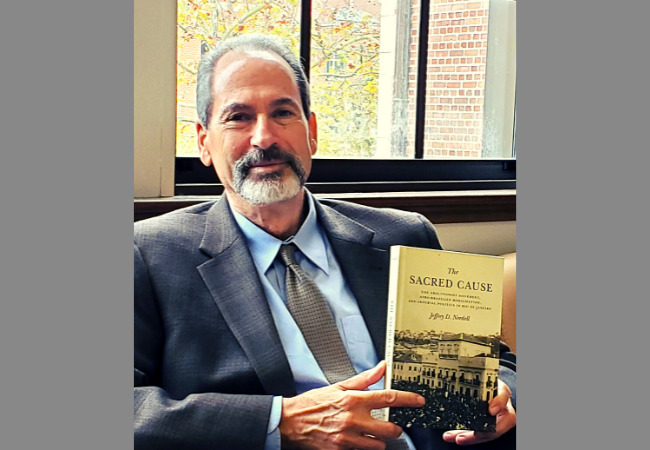

Jeffrey Needell | Foto: University of Florida |

Jeffrey D. Needell , professor na Universidade da Flórida e também autor de A Tropical Belle Epoque (1987) e The Party of Order (2006), reorientou em The Sacred Cause sua já costumeira análise a partir das elites políticas, de modo a avaliar o Treze de Maio na perspectiva das inter-relações entre o movimento abolicionista, pelo baixo, e a vida parlamentar, pelo alto. Na complexidade multidimensional da escravidão, Needell autonomizou três variáveis e as aplicou a um espaço apenas, a Corte, porque julgada berço e cova do abolicionismo. O recorte temático e espacial atravessa o texto por inteiro e dá o tom dos porquês do Treze de Maio. À pergunta como foi possível a abolição quando o Estado era dominado por escravocratas? Needell responde: por obra de duas forças congraçadas – a saber, a solidariedade afro-brasileira e o movimento abolicionista – contra um reduto parlamentar, pelo resto, também pressionado pela Coroa.

Com o estilo ríspido que por vezes lhe é característico, Needell põe em xeque boa parte da historiografia que tratou do movimento abolicionista. Emília Viotti da Costa (1966), Robert Conrad (1972) e Robert Toplin (1972) não teriam logrado integrar o abolicionismo às urdiduras da alta política. Com os olhos voltados para os oprimidos e respaldados por interpretações materialistas, o que nem sempre foi o caso, não teriam compreendido, o que talvez não seja de todo justo, como o regime verdadeiramente funcionava. Seria esse o mesmo – e suposto – defeito de Angela Alonso (2015), malgrado o mérito de procurar entender o movimento abolicionista em escala nacional. A historiografia mais recente que se albergou na ideia de agência escrava, quer Needell, tampouco teria feito melhor, porque, calcada nos indivíduos, não teria assimilado o movimento em seu conjunto – mas foi essa a vocação dos agenciais?

Desejoso do inédito, Needell dividiu seu texto em sete capítulos, que, à exceção do quadro de socialização afro-brasileira composto no primeiro, seguem a ordem cronológica dos acontecimentos. O segundo traça o advento do movimento abolicionista, logo após a edição da Lei do Ventre Livre em 1871, até sua primeira derrota em 1881. Vislumbrando fases rápidas e movediças, Needell propõe no terceiro capítulo o soerguimento do movimento entre 1882 e 1883, particularmente em suas feições populares e suas solidariedades racialmente amplas. No quarto, discute o governo de Sousa Dantas, a posição agora mais contida, porque atenta à radicalização, de um monarca de claras tendências emancipacionistas e a saída paliativa da Lei dos Sexagenários, editada em 1885, com o retorno dos conservadores ao poder.

Daí em diante Needell presta-se à análise da resposta abolicionista à lei de 1885, procurando seu objeto – como nos outros capítulos – na imprensa, nos diários, nas memórias, nos relatórios oficiais e na troca de correspondências. Conclui o quinto capítulo com a implosão do bloco conservador e a decorrente intervenção abolicionista do Imperador, articulada de maneira a preservar o país de uma desestabilização final. Diferentemente dos Estados Unidos, onde a abolição ocorreu após severa guerra civil, Needell sugere uma saída relativamente pacífica para o trabalho livre no Brasil- implicitamente também por obra de um poder pessoal do monarca. Discutida a abolição propriamente dita no sexto capítulo, Needell argumenta no sétimo o resultante colapso da monarquia e, sobremaneira, o fracasso do movimento em lidar com a inserção do negro na sociedade de classes, malgrado ter sido transversalmente afro-brasileiro.

Porque permanentes no relato, são as três variáveis de Needell que interessam a esta resenha, e começaremos pela que talvez seja a mais polêmica: a solidariedade afro-brasileira na formação, na radicalização e nos estertores do movimento abolicionista.

Desde cedo, propõe Needell, escravos de diferentes nações encontraram meios para fazer suas próprias comunidades. Angolas, benguelas, cabindas, congos ou moçambiques importaram divisões étnicas que somente se desfizeram com o tempo, mas especialmente após o término do tráfico transatlântico em 1850. Socializados em irmandades religiosas e em confrarias políticas, os cativos moldaram progressivamente uma identidade afro-brasileira, em primeira instância, por oposição a outrem e, em segunda, pela partilha de experiências comuns – conceito que Needell, sem levá-lo até suas últimas consequências, parece tomar emprestado de E. P. Thompson. Transitando por uma Corte que não formou guetos, pelo menos para o autor, os escravos relacionavam-se com o operariado em constituição, também de origem negra. A troca teria amadurecido após a Lei Eusébio de Queirós (1850), não apenas em razão da diversificação da malha societária, mas sobretudo em consequência do aumento no preço do escravo. Sem recursos para diferenciar-se pela posse cativa, a classe popular encontrou-se tão desamparada quanto a igualmente afrodescendente classe média em suas expectativas de ascensão social, o que, sugere Needell, teria apenas redobrado a solidariedade racial.

Nesse enredo e à contracorrente do usualmente acreditado, o movimento abolicionista teria surgido afro-brasileiro desde o começo. A historiografia não teria suficientemente percebido – sequer Rebecca Bergstresser, cuja tese sobre a participação da classe média no movimento Needell apadrinha – um protocolo relacional do Império moldado para acobertar origens raciais, quando necessário. As plateias abolicionistas eram afro-brasileiras, argumenta o brasilianista norte-americano, e a inclemência das fontes quanto a isso apenas ratifica uma etiqueta que impunha mudez sobre a descendência negra de homens e mulheres de maior envergadura social – ou de potenciais lideranças abolicionistas, ainda que populares. É desses silêncios que emergem na análise de Needell novas figuras abolicionistas, pouco ou nada conhecidas do público especializado. Para além dos famigerados André Rebouças, Joaquim Nabuco e José do Patrocínio, tratados com rigor e à exaustão no texto, Vicente Ferreira de Souza e Miguel Antônio Dias teriam sido lideranças de proa, porque orgânicas – para retomar um conceito de Antonio Gramsci, ao qual Needell não recorre. Entre a novidade historiográfica e o embasamento material, o equilíbrio é por momentos imperfeito, visto que, especialmente no caso de Miguel Antônio Dias, as fontes parecem não ser satisfatórias o bastante para lhe dar o mérito que parece ter. O problema, no entanto, é pó de traque perto da imaginação que o bom historiador conduz entre as frestas dos documentos.

Mais quebradiço é o imediato pós-abolição de um autor que viu tanta solidariedade racial entre afro-brasileiros. Em parte, o movimento abolicionista teria fracassado em promover uma sociedade menos segregada após o Treze de Maio, porque, contrariamente à percepção corrente, o racismo não era vislumbrado pelos abolicionistas como barreira à mobilidade social ou como tema relevante em seu tempo. Se consentirmos com a interpretação, como pôde então a raça, na avaliação do próprio Needell, ser tão matricial na formação do movimento abolicionista? A incoerência, nos parece, poderia eventualmente ser melhor resolvida pela perspectiva de classes, que o autor realça e embaça, a depender do instante argumentativo. Por todas as evidências dadas no próprio texto, numa sociedade em que a imbricação das relações sociais nas econômicas, para recuperar um conceito de Karl Polanyi, expressava os pródromos da formação capitalista brasileira, raça e classe, assim como geração e gênero, combinaram-se nas hierarquias coletivas daquele tempo – muito largamente constituídas pela renda. Sintomaticamente, o negro que enriquecia embranquecia, o jovem que fazia fortuna amadurecia e a mulher que trabalhava empobrecia. Se afro-brasileiros como Rebouças, Vicente de Sousa e Patrocínio, na recomendação de Needell, agitaram-se contra a pobreza e a opressão, urbana e rural, no lugar de se apegarem ao racismo, foi porque os silêncios sobre a raça estavam encastelados na renda – que, antes de ser um critério, é um reflexo de um determinado lugar nas relações sociais que mercadorias produzidas e consumidas materialmente expõem.

Disso sucederia a necessidade de reposicionar as classes imperiais, melhor revisitando suas respectivas instâncias de integração e interação social. Caberia também avaliar seus espaços organizativos, como as entidades mutualistas que fundaram e as sociedades políticas que compuseram. Assim a identidade racial expressaria sobremodo uma condição material que serviu de fundamento para uma coligação abolicionista socialmente larga. Parece-nos, pois, que a solidariedade do movimento não foi racial, mas antes socioeconômica e, efêmera como se mostrou, autorizada apenas pela associação popularmente ressentida entre os que possuíam escravos e os que dirigiam a economia política do Império. Nesses termos, a proposta conceitual de identidade afro-brasileira, para o Oitocentos, guarda menos relevância do que a equivalente norte-americana, mais rigorosa para uma sociedade amplamente menos miscigenada e juridicamente, naquele então, mais obstrutiva.

Se o fracasso do movimento, após o Treze de Maio, não se deveu ao suposto não-tema racial, consideramos mais oportuna a hipótese de Needell que enxerga os tolhimentos ao reformismo do pós-abolição no advento de um regime de ambição política e composição social, malgrado os ajustes, semelhantes às do derrocado. Ocorre que, e assim passamos às variáveis parlamentar e real, Needell tendeu a omitir as forças que – também abolicionistas, não obstante agendas e intensidades diferentes – remodelaram o país. Atento à atividade parlamentar e aos impactos determinantes de movimento no desfecho da abolição, traçando paulatina e seguramente as pressões abolicionistas sobre o gabinete de Paranaguá, as alianças com o de Sousa Dantas e a radicalização posterior à Lei dos Sexagenários, Needell inclinou-se a ver nos debates legislativos a vida de todo o Império. Emascaradas em fontes oficiais que não as delatam por inteiro, as movimentações dos cafeicultores paulistas, o calor da caserna e as apostas financeiras dos principais bancos do Império empalideceram frente a um decisivo movimento abolicionista. Quiçá excesso historiográfico de nosso tempo, a análise das estruturas produtivas e financeiras, assim como as alianças esporádicas e arrivistas do grande capital com a tropa, costumam cheirar a naftalina. Ganham toda a atenção em consequência os movimentos subalternos, quando em última instância não são variáveis relativamente autônomas, mas exteriorizações das contradições políticas, sociais e econômicas que os constituem.

Um pouco pelas mesmas razões, a Coroa como variável emerge com suas volições independentes na obra de Needell. Já havia sido o caso em The Party of Order, quando o autor se amparou na retórica dos conservadores, nomeadamente dos ortodoxos, para sugerir que eles teriam hostilizado o Ventre Livre devido a sua suposta inconstitucionalidade. Seria a lei, nessa leitura, obra da ingerência imperial. Needell estendeu a proposta de um poder pessoal do Imperador à década de 1880, matizando-o com as agitações abolicionistas, porém ao fim sem tirar-lhe o brilho. Na raiz da fórmula estão talvez as principais inspirações do autor: em linhas superpostas de influência, Roderick J. Barman (1999), Sérgio Buarque de Holanda (1972), Heitor Lyra (1938) e Joaquim Nabuco (1897), cuja história do pai, não à toa uma biografia, se presta em boa medida à ideia da força pessoal do monarca. Teria tido tanta influência emancipacionista o Imperador, sem as contradições que caracterizam o mundo escravista posterior à Guerra de Secessão (1861-1865) ou, ainda, sem àquelas que remodelaram os eixos econômicos nacionais, produtivo e financeiro, subsequentes à Guerra do Paraguai (1864-1870)? Quais os termos do poder imperial, se Needell viu o monarca avançar e recuar, tanto em função do movimento abolicionista quanto em razão, num exame provavelmente mais próximo de Ilmar Rohloff de Mattos (1987), da constante representação latifundiária na Assembleia Geral do Império?

Seja como for, o caso é que certamente, para o endosso ou a crítica, será custoso de agora em diante produzir relato qualquer sobre a abolição sem recorrer ao último livro de Jeffrey D. Needell – e a todos os outros que lhe serviram de fundamento ou ponto de partida. É uma obra de méritos, que, também voltada para o público norte-americano ou simplesmente estrangeiro, deverá encontrar no Brasil boa tradução.

Referências

ALONSO, Angela. Flores, votos, balas: o movimento abolicionista brasileiro (1868-1888). Sao Paulo: Companhia das Letras, 2015.

BARMAN, Roderick J. Imperador cidadao. Sao Paulo: Editora UNESP, 2012.

CASTILHO, Celso Thomas. Slave Emancipation and Transformations in Brazilian Political Citizenship. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2016.

CONRAD, Robert. The Destruction of Brazilian Slavery, 1850-1888. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1972.

COSTA, Emilia Viotti da. Da senzala a colonia. Sao Paulo: Editora UNESP, 2012.

GOYENA SOARES, Rodrigo. “Estratificacao profissional, desigualdade economica e classes sociais na crise do Imperio. Notas preliminares sobre as classes imperiais”. Topoi, Rio de Janeiro, vol. 20, n. 41, pp. 446-489, 2019. http://dx.doi.org/10.1590/2237-101×02004108

GOYENA SOARES, Rodrigo. Racionalidade economica, transicao para o trabalho livre e economia politica da abolicao. A estrategia campineira (1870-1889). Historia (Sao Paulo), Sao Paulo, vol. 39, 2020. http://dx.doi.org/10.1590/1980-4369e2020032

HOLANDA, Sergio Buarque de (org.). Historia Geral da Civilizacao Brasileira. Tomo II: O Brasil monarquico. Vol. 5: Do Imperio a Republica. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1992.

LYRA, Heitor. Dom Pedro II. Belo Horizonte: Editora Garnier – Itatiaia, 2020.

MARQUESE, Rafael e SALLES, Ricardo(orgs.). Escravidao e capitalismo historico no seculo XIX. Cuba, Brasil, Estados Unidos. Rio de Janeiro: Civilizacao Brasileira, 2016.

NABUCO, Joaquim. Um estadista do Imperio. Nabuco de Araujo: sua vida, suas opinioes, sua epoca. Paris, Rio de Janeiro: H. Garnier, Livreiro-Editor, 1898.

TOPLIN, Robert. The Abolition of Slavery in Brazil. New York: Atheneum, 1972.

YOUSSEF, Alain El. O Imperio do Brasil na segunda era da abolicao, 1861-1880. Tese (Doutorado em Historia Social). Faculdade de Filosofia, Letras e Ciencias Humanas, Universidade de Sao Paulo, Sao Paulo, 2019

Rodrigo Goyena Soares – Universidade de São Paulo (USP). São Paulo – São Paulo – Brasil. Professor colaborador no Departamento de História da Universidade de São Paulo (USP), onde também realiza estágio pós-doutoral com apoio da FAPESP (processo n. 2017/12748-0), instituição à qual o autor agradece. Doutor e mestre em História pela UNIRIO, formou-se em Ciências Políticas na Sciences Po Paris, onde igualmente obteve mestrado em Relações Internacionais. Pesquisa atualmente a Proclamação da República no âmbito do pós-doutorado na USP.

NEEDELL, Jeffrey D. The Sacred Cause: The Abolitionist Movement, Afro-Brazilian Mobilization, and Imperial Politics in Rio de Janeiro. Stanford: Stanford University Press, 2020. Resenha de: SOARES, Rodrigo Goyena. Um solidário treze de maio os afro-brasileiros e o término da escravidão. Almanack, Guarulhos, n.27, 2021. Acessar publicação original [DR]

Escrevendo a história do futuro: a leitura do passado no processo de independência do Brasil | Cristiane A. C. dos Santos

Cristiane Alves Camacho dos Santos | Foto: LabMundi-USP |

O livro de Cristiane Camacho dos Santos, adaptação de sua dissertação de mestrado (SANTOS, 2010), se propõe a identificar e analisar a utilização política de leituras sobre o passado da colonização portuguesa da América mobilizadas nos debates travados na imprensa luso-americana, entre 1821 e 1822. A autora argumenta que dentre os diversos sentidos atribuídos à colonização portuguesa da América, seu entendimento como empresa “exploradora” e “opressiva” balizou algumas das alternativas disponíveis aos agentes políticos durante o esfacelamento da unidade da monarquia portuguesa. E, em sendo assim, delineou os limites daquilo que era percebido como possível para alguns dos projetos políticos voltados ao futuro da América portuguesa, dentre os quais a ruptura política com Portugal e a independência do Brasil. Essa experiência do tempo, prossegue a autora, ocorreu concomitantemente à politização da identidade coletiva daqueles entendidos, gradualmente, como “brasileiros”. Em suma, trata-se da conversão do passado da colonização portuguesa da América em instrumento político de sustentação de projetos que inseriram a independência do Brasil no horizonte do possível, dando os contornos para a politização de uma nova identidade coletiva.

O livro é estruturado em três capítulos balizados por uma introdução e um epílogo. O primeiro capítulo versa sobre a experiência do tempo durante a crise do Antigo Regime em Portugal vivenciada por diferentes identidades políticas da América portuguesa. Nesse capítulo, ressalta a constituição da história luso-americana como uma parte específica e complementar da monarquia lusa, entre os séculos XVI e XVIII, a nova dignidade adquirida pelo território português da América com a transferência da Coroa em 1808 e sua correspondente inauguração de novas expectativas. No bojo dos acontecimentos ensejados pelo início da dissolução dos impérios ibéricos, constitui-se uma oposição semântica entre “colônia” e “nação” que encontrava respaldo concreto nas experiências engendradas a partir de 1808 e que delineavam a percepção de um “novo tempo” (SANTOS, 2017, 151-152). O capítulo dois debruça-se sobre as disputas semânticas acerca da presença portuguesa na América, cuja lógica de complementariedade, vigente no reformismo ilustrado, perde sua estabilidade na percepção contemporânea da valorização dos territórios americanos no início do século XIX. Neste capítulo analisa, a partir de cotejamento historiográfico, a importância da imprensa periódica na delimitação dos espaços públicos em 1821, seu potencial para investigações sobre identidades políticas em período de profunda transformação e, por fim, como a colonização portuguesa da América subsidiou a representação de certa unidade desses territórios, embora fosse cenário para disputas semânticas ambíguas. O terceiro e último capítulo, baseado em sólida análise documental, fornece respaldo à hipótese do uso político do passado durante o esfacelamento das condições de reciprocidade e compatibilidade entre Portugal e a América portuguesa, sobretudo a partir da conjuntura ensejada pelos decretos das Cortes de Lisboa de setembro de 1821. Aponta que o mês de dezembro daquele ano demarcou, nos periódicos analisados, a conversão do topos dos “trezentos anos de opressão” em leitura difundida do passado da colonização portuguesa da América como denúncia das arbitrariedades associadas à condição colonial (SANTOS, 2017, 199). Essa significação da experiência, exprimida nos jornais, tensionava identidades coletivas divididas entre “metropolitanos” e “colonos”, desdobradas, posteriormente, na oposição entre “portugueses” e “brasileiros”. Essa forma discursiva, portanto, sintetizava trezentos anos de história – sinal de encurtamento da experiência – sobre o denominador comum da “opressão” vinculada à condição colonial, cuja manutenção era, paulatinamente, associada aos interesses de portugueses peninsulares.

Em termos de método, Santos procede a uma análise de evocações do passado mobilizadas por diferentes impressos das províncias do Rio de Janeiro, Pará, Bahia e Pernambuco – com ênfase na primeira – que deram os contornos a diferentes características e aspectos dos usos políticos do passado pelos periodistas. A intenção da autora é inferir uma experiência do tempo a partir de elaborações e interpretações do passado que, exprimidas em jornais, integraram o debate político de múltiplos grupos e indivíduos da América portuguesa. Do ponto de vista teórico, Santos qualifica essas formulações sobre o passado como fontes capazes de indicar a tensão entre a experiência e a expectativa dos atores políticos, ou seja, permitem diagnosticar um certo passado e futuro presentes que desempenharam a função de guias parciais das atuações políticas. Além disso, concebe que a organização da tensão entre um conjunto de sentidos atribuídos a um passado e às perspectivas abertas de um futuro parcialmente novo contribuíram para a definição e politização de uma nova identidade coletiva, a “brasileira”, e a recomposição de outras preexistentes.

Por essas razões, Santos articula-se a diferentes campos historiográficos reunidos, principalmente, sob o escopo de uma teoria do tempo histórico e das identidades políticas coletivas. A principal teoria a subsidiar atualmente pesquisas sobre a experiência do tempo histórico é, direta ou indiretamente, tributária dos escritos do historiador alemão Reinhart Koselleck. De acordo com Koselleck, o tempo histórico é o produto da tensão, estabelecida na modernidade, entre experiência e expectativa, tensão que permite interpretar o entrelaçamento interno entre o passado e o futuro cuja dinâmica baliza as histórias vislumbradas pelos agentes sociais como sendo possíveis (KOSELLECK, 2006, 305-327). Em segundo lugar, outra tradição historiográfica à qual a autora se vincula refere-se à consolidada utilização de periódicos, ou jornais, como fontes históricas capazes de traduzir e produzir fenômenos políticos no passado (MOREL; BARROS, 2003, 11-50). Em terceiro lugar, Santos parte de premissas acerca da criação e transformação de diferentes identidades políticas elaboradas por autores como Tulio Halperín Donghi (DONGHI, 2015), José Carlos Chiaramonte (CHIARAMONTE, 1997), István Jancsó (JANCSÓ; PIMENTA, 2000) e João Paulo G. Pimenta (PIMENTA, 2015). Por fim, no relativo ao debate sobre as diferenças entre o Estado e a nação, adere às perspectivas adotadas por Anthony Smith (SMITH, 1997), em oposição à Eric J. Hobsbawm (HOBSBAWM, 1990), ao definir que o Estado não teria sido um demiurgo da nação, esta última seria o resultado da recombinação de elementos preexistentes – recordações históricas partilhadas, mitos de origem comuns, elementos culturais diversos, associação a um determinado território e etc. – que, em determinado momento histórico, teriam sido “outorgados” como sinais diferenciadores de uma nacionalidade (SANTOS, 2017, 210-213).

Essa arquitetura teórica e metodológica, informada por ampla historiografia, permitiu que os periódicos fossem considerados como vetores simbólicos das disputas políticas, portadores de discursos sobre o passado que, ao organizar seus significados, delimitaram o futuro possível da ação política, então conduzida por agentes cuja identidade coletiva era simultaneamente reposicionada mediante a sua experiência temporal. Esse complexo processo correspondia às dialéticas conflituosas da formação do Estado e da nação concomitantes à modificação do estatuto e da qualidade da História, doravante entendida como capaz de legitimar projetos políticos. Observando-se a sua trajetória de pesquisa, Santos associa-se diretamente ao ambiente intelectual ensejado pelo projeto coletivo denominado Formação do Estado e da nação, organizado no início dos anos 2000 e coordenado pelo Prof. Dr. István Jancsó, no Departamento de História da Universidade de São Paulo.

Embora o resultado atingido pela autora seja louvável, sobretudo em função de seu rigor teórico e analítico, algumas questões permaneceram irresolutas. A primeira delas refere-se a um aspecto cronológico relativo à dialética entre Estado e nação. De acordo com Santos, a independência do Brasil inaugurou o período de construção do Estado nacional, o qual, segundo afirma, prolongou-se de modo conflituoso até a década de 1850 (SANTOS, 2017, 208). Qual teria sido, então, o marco histórico a delimitar o fim do caráter “conflituoso” da relação entre o Estado e a nação? A importante demonstração de que a história colonial não foi o desenvolvimento natural da nação – ou de que a independência não foi seu resultado obrigatório -, mas sim parcialmente produto do manejo político do tempo, uma construção simbólica durante o acirramento das incompatibilidades de grupos da monarquia portuguesa, deixa em aberto a questão do corpo social. Noutros termos, os contornos iniciais da identidade política coletiva nacional “brasileira”, delineada nas trepidações políticas dos anos de 1821 e 1822, não buscou integrar a totalidade da população e, desse modo, aponta para uma das condições de compatibilidade entre a formação dos “brasileiros” e a manutenção reinventada da escravidão após a independência. Seria pertinente especificar os conjuntos sociais abarcados por esse uso político do tempo para, assim, diagnosticar os excluídos de uma identidade seletiva emergente que provavelmente condicionaria diversos conflitos entre o Estado e a nação. Por fim, observo que a ausência da incorporação da dissertação de mestrado de Rafael Fanni (FANNI, 2015), elaborada após a dissertação de Santos e antes de sua readaptação em livro – e que é abertamente tributária da interpretação de Cristiane Camacho dos Santos -, prejudicou a possibilidade de aprofundar o rigor e expandir a envergadura das constatações da autora.

Teórica e metodologicamente bem estruturado, o livro de Cristiane Camacho dos Santos representa uma contribuição historiográfica importante aos estudiosos da história social do tempo e da formação do Estado e da nação do Brasil. Um estudo acadêmico que, embora concentrado em cronologia curta, é capaz de demonstrar a espessura temporal subjacente aos discursos políticos veiculados em jornais durante o processo de independência do Brasil. Em suma, e utilizando o vocabulário de Koselleck, trata-se de uma boa demonstração acadêmica da interrelação entre a temporalização da política e politização do tempo devidamente mediadas por identidades políticas coletivas, cuja investigação é plenamente realizável através de periódicos contemporâneos.[1]

Nota

1. Esta resenha foi concebida durante os debates do núcleo de pesquisa “História do Tempo: teoria e metodologia”. <http://labmundi.fflch.usp.br/historia-do-tempo> Agradeço a Edú T. Levati pela correspondência das citações.

Referências

CHIARAMONTE, Jose Carlos. “La formacion de los Estados nacionales en Iberoamerica”. In: Boletin del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani, 3ª serie, 1º semestre de 1997.

DONGHI, Tulio Halperin. Revolucao e guerra: formacao de uma elite dirigente na Argentina criolla. Sao Paulo: Hucitec, 2015.

FANNI, Rafael. Temporalizacao dos discursos politicos no processo de Independencia do Brasil (1820-1822). 164 p. 2015. Dissertacao (Mestrado em Historia Social) – FFLCH, USP, Sao Paulo.

HOBSBAWM, Eric J. Nacoes e nacionalismos desde 1780. Rio de Janeiro: Terra e Paz, 1990.

JANCSO, Istvan; PIMENTA, Joao Paulo G. “Pecas de um mosaico: ou apontamentos para o estudo da emergencia da identidade nacional brasileira”. In: Revista de Historia da Ideias. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, v. 21, 2000, p.389-440.

KOSELLECK, Reinhart. Futuro passado: contribuicao a semântica dos tempos historicos. Rio de Janeiro: PUC-Rio, Contraponto, 2006.

MOREL, Marco; BARROS, Mariana Monteiro de. “O raiar da imprensa no horizonte do Brasil”. In: Palavra, imagem e poder: o surgimento da imprensa no Brasil do seculo XIX. Rio de Janeiro: DP&A, 2003, p.11-50.

PIMENTA, Joao Paulo G. A independencia do Brasil e a experiencia hispano-americana (1808-1822). Sao Paulo: Hucitec , 2015.

SANTOS, Cristiane Alves Camacho dos. Escrevendo a historia do futuro: a leitura do passado no processo de independencia do Brasil. Sao Paulo: Alameda, 2017.

SANTOS, Cristiane Alves Camacho dos. Escrevendo a historia do futuro: a leitura do passado no processo de independencia do Brasil. 186 p. 2010. Dissertacao (Mestrado em Historia Social) – FFLCH, USP, Sao Paulo.

SMITH, Anthony. A identidade nacional. Lisboa: Gradiva, 1997.

Thomáz Fortunato – Departamento de História da Universidade de São Paulo – São Paulo, SP, Brasil. Mestrando em História Social pela Universidade de São Paulo. Membro do Laboratório de Estudos sobre o Brasil e o Sistema Mundial e do grupo Temporalidad (Iberconceptos). Pesquisador da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. E-mail: [email protected]

SANTOS, Cristiane Alves Camacho dos. Escrevendo a história do futuro: a leitura do passado no processo de independência do Brasil. São Paulo: Alameda, 2017. Resenha de: FORTUNATO, Thomáz. A politização do tempo histórico na Independência do Brasil1. Almanack, Guarulhos, n.27, 2021. Acessar publicação original [DR]

Becoming Free – Becoming Black: Race Freedom and Law in Cuba – Virginia and Louisiana | Alejandro de la Fuente e Ariela J. Gross

Ariela J. Gross e Alejandro de la Fuente | Foto: Medium |

De partida, Gross e de la Fuente fazem de Frank Tannenbaum seu antagonista e, também, em menor grau, uma inspiração. Assim como em artigos publicados anteriormente, eles reforçam as críticas a Slave and Citizen, em especial às premissas teóricas, que atribuíram às normas escritas nas metrópoles um papel determinante dos rumos das sociedades coloniais. Igualmente contestada foi a projeção das diferenças raciais entre os Estados Unidos e a América Latina ao passado, como se decorressem de um devir inevitável, fundado pelos regimes jurídicos anglo-saxão e ibéricos. Por outro lado, tanto a historiografia revisionista (que preteriu o direito e a religião pela economia e a demografia) quanto os estudos recentes no campo da cultura legal, se limitaram a demolir o modelo de Tannenbaum, sem oferecer uma interpretação definitiva sobre as origens das diferenças raciais nas Américas. Assumindo o desafio, Gross e de la Fuente resumiram ainda na introdução seu postulado: não foi o direito da escravidão, mas o direito da liberdade o elemento crucial para a constituição dos regimes raciais no continente.[4]

Embora a maioria dos homens e mulheres escravizados jamais tenha rompido as correntes do cativeiro, a minoria que conquistou a alforria, constituindo comunidades negras livres, teria sido a chave para a construção da raça nas Américas. Gross e de la Fuente convidam o leitor a embarcar em uma longa jornada, que se inicia na travessia atlântica e na colonização de Cuba, Louisiana e Virgínia, perpassa as águas turbulentas da Era das revoluções, para enfim desembarcar nos regimes raciais do século XIX, cujos legados se estendem até hoje. Antecipando suas conclusões, os autores sustentam que as diferenças entre as três regiões não decorreram do reconhecimento da humanidade dos escravizados e tampouco da fluidez racial. O fator determinante teria sido o grau de sucesso das elites escravistas na imposição da relação entre branquitude e liberdade, e entre negritude e escravidão. O enunciado contém um dos principais manifestos políticos do livro, mas deixa uma questão em aberto-que será retomada adiante.

Os dois capítulos iniciais transitam pelas sociedades coloniais de Cuba, Virgínia e Louisiana, partindo do regime jurídico e da experiência espanhola das Américas. Embora as Siete Partidas reconhecessem a humanidade das pessoas escravizadas, o efeito prático do precedente social e legal dos ibéricos foi a definição prévia das distinções raciais por lei. A inversão do pressuposto de Tannenbaum é radical. A escravidão em Portugal e o princípio da limpeza de sangre na Espanha ofereceram aos ibéricos as pré-condições para o pioneirismo na criação de regimes legais racializados na América. Nesse ponto, os autores cederam em parte a Tannenbaum, identificando, na raiz romanista do direito ibérico, a alforria como instituição sólida. Mas incorporando as contribuições da historiografia recente, eles avançaram ao demonstrar como, em solo americano, foram os escravizados-no caso, os da ilha de Cuba-que fizeram da norma uma tradição e, por conseguinte, um direito.

Em paralelo, o colonialismo francês constituiu seu próprio regime no Caribe por meio das diferentes versões do Code Noir, que progressivamente restringiram tanto a alforria e os direitos das comunidades negras livres. À época da ocupação da Louisiana, a experiência e os precedentes normativos serviram à constituição do regime mais excludente do Império francês, mas que ainda assim não cerceou em absoluto a liberdade e o direito de negros livres, especialmente em Nova Orleans. A Virgínia, por sua vez não contou com precedentes legais ou experiências coloniais prévias. Sem incorporar os precedentes de Barbados e da Carolina do Sul, a colônia inglesa se converteu em uma espécie de laboratório, onde as diferenças raciais não estavam pré-determinadas jurídica ou socialmente. Invertendo mais uma vez as premissas de Tannenbaum, Gross e de la Fuente desvelam uma Virgínia relativamente aberta à prática da alforria e à formação de comunidades de negros livres no início do século XVII.

Privilegiando as fontes jurídicas, com destaque para as ações de liberdade, os autores esbanjam rigor metodológico sem comprometer a fluidez da narrativa de pessoas escravizadas que recorriam à justiça. Embora esse procedimento fosse comum nas três regiões no século XVII, ela se manteve constante em Cuba, enquanto rareou na Virgínia e na Louisiana no século XVIII, onde também aumentaram as restrições aos casamentos inter-raciais. De acordo com Gross e de la Fuente, essa progressiva distinção na trajetória das sociedades escravistas em questão não foi o resultado da pretensa benevolência ibérica, mas de razões econômicas, demográficas e de gênero. Eram principalmente as mulheres que conquistavam a alforria, predominantemente de forma onerosa, e consequentemente serviam à reprodução das comunidades negras livres. Os franceses precocemente haviam fechado o cerco às manumissões, embora incapazes de pôr fim à presença de negros livres em Nova Orleans. Enquanto isso, a Virgínia transitou gradualmente de uma sociedade desregulada para a mais restritiva das três, especialmente após a Rebelião de Bacon, em 1676.

Recuperando a interpretação de Edmund Morgan, segundo o qual as restrições visavam à solidariedade branca contra a aliança entre servos brancos, indígenas e negros, os autores acrescentam argumentos econômicos e políticos. A conversão da Virgínia em uma sociedade escravista começara antes mesmo da revolta, por conta do barateamento do preço de africanos em relação ao custo da servidão. Fortalecida, a elite virginiana conseguiu a um só tempo restringir as alforrias e solidificar a solidariedade branca na colônia, diferentemente de seus pares de Louisiana e de Cuba, que foram incapazes de abolir um precedente jurídico estabelecido. A consequência foi a formação de comunidades negras livres e miscigenadas de diferentes tamanhos nas três regiões, e não favorecidas pelas elites, mas maiores ou menores de acordo com sua capacidade de resistir aos esforços para evitá-las. No final do segundo capítulo, Gross e de la Fuente retomam sua hipótese, insistindo que as elites de Cuba, Virgínia e Louisiana tentaram igualar a raça negra à escravidão, pois enxergavam nos negros livres uma ameaça à ordem. As diferenças, contudo, não decorreram do precedente legal, mas das diferentes realidades sociais e demográficas que permitiram o maior sucesso na Virgínia e na Louisiana, e o menor em Cuba.[5]

Tema do terceiro capítulo, a Era das Revoluções consistiu no período de maior aproximação entre as três regiões, onde tanto as alforrias quanto as comunidades negras livres cresceram. Ao mesmo tempo, a escravidão avançou nos territórios, respondendo aos estímulos do mercado mundial. Em Cuba e na Louisiana, o paradoxo era apenas aparente, pois a alforria era uma tradição jurídica e socialmente vinculada ao cativeiro. Já na Virgínia a libertação de escravizados se associou ao ideário da independência. Enquanto as comunidades negras livres de Havana e de Nova Orleans eram fruto do Antigo Regime, a de Richmond respirava os ares da revolução. Consequentemente, as elites virginianas reagiram ao horizonte que se abria, seguidos por seus pares do Vale do Mississippi, recentemente integrados aos Estados Unidos e movidos pelos interesses açucareiros e algodoeiros. Entre 1806 e 1807, a promulgação do Black Code da Louisiana e de uma série de leis na Virgínia restringiram a alforria e os direitos dos negros livres, dando o tom de um regime racial que chegaria à maturidade em meados do século XIX, apartando em definitivo o modelo estadunidense do cubano.

O movimento esboçado nos Estados Unidos se agravou entre as décadas de 1830 e de 1860, das quais tratam os capítulos finais do livro. Neles, Gross e de la Fuente esboçam uma guinada metodológica, organizando-os a partir de eixos temáticos, em vez de compararem pormenorizadamente as ações de liberdade em cada um dos espaços. Nas páginas que seguem, os autores descrevem o recrudescimento das forças e discursos escravistas nos Estados Unidos, como reação ao avanço do abolicionismo e de revoltas como a de Nat Turner. A elite cubana enfrentou seus próprios inimigos, pressionada pela campanha da Inglaterra contra o tráfico de africanos e ameaçada frontalmente por um ciclo de resistência dos escravizados, que se estendeu da revolta de Aponte, em 1812, à de la Escalera, em 1844. As três elites compartilharam do temor de que se formassem alianças entre negros livres e escravizados, como ensaiado mais propriamente em Cuba. Por meio de leis restritivas à alforria, além de políticas de remoção das populações negras livres, para fora dos estados ou do país, as elites da Virgínia e da Louisiana deram passos largos no sentido da construção de um regime racial pleno, em que a negritude fosse sinônimo não apenas de degradação, mas do cativeiro. De acordo com os autores, houve esforços similares em Cuba, assim como ataques às comunidades negras livres, mas estes não foram sistêmicos ou capazes de cindir as mesmas linhas raciais dos Estados Unidos.

Na década de 1850, Cuba, Virgínia e Louisiana eram sociedades escravistas maduras, nas quais os negros eram tidos como social e legalmente inferiores. No entanto, o processo de destituição de direitos foi muito além nos Estados Unidos, dando forma a um regime racial particular, que destoava daqueles desenvolvidos na América Latina. Retomando o debate com Tannenbaum na conclusão do livro, Gross e de la Fuente, arrolaram as variáveis que incidiram sobre a diferenciação dos regimes nos três territórios. As tradições legais teriam tido o seu peso, embora não nos termos propostos em Slave and Citizen. Os ibéricos teriam sido pioneiros na criação de legislações raciais, mas o reconhecimento jurídico da alforria cindiu a brecha por onde mulheres e homens escravizados encontraram seus tortuosos caminhos para a liberdade. A agência dessas pessoas e a mobilização do direito “de baixo para cima”, portanto, teria cumprido um papel central, tão ou mais importante que o precedente normativo. Consequentemente, os negros livres de Cuba fizeram da tradição um direito e de suas comunidades uma realidade incontornável para a elite da ilha.

Nesse sentido, o fator determinante na formação dos diferentes regimes raciais, segundo os autores, foi o tamanho das comunidades negras livres, que pressionavam pelo reconhecimento de direitos e dificultavam o cerceamento das alforrias. Um segundo ponto levantado pelos autores foram os diferentes regimes políticos. A constituição de uma democracia liberal nos Estados Unidos entrelaçou os princípios da liberdade, da igualdade e da cidadania, tendo por contrapartida os esforços reacionários que negaram seu acesso à população negra. Enquanto a democracia branca se consolidava ao Norte, Cuba preservou sua condição colonial, assim como as hierarquias políticas locais. A liberdade de uma parcela minoritária de negros respondia antes a uma tradição do Antigo Regime do que à extensão da cidadania. Não havia necessidade de uma ideologia supremacista racial onde sequer vigia o pressuposto da igualdade.

Na conclusão, Gross e de la Fuente reforçam o postulado de abertura, segundo o qual as elites de Cuba, da Virgínia, da Louisiana buscaram constituir a dicotomia perfeita entre raça e escravidão. Frente à resistência das comunidades negras livres, nenhuma delas obteve o êxito pleno, mas as estadunidenses foram mais bem sucedidas. Não há dúvidas de que na Virgínia, na Louisiana e em grande parte do sul dos Estados Unidos, prevaleceram esforços nesse sentido. Mas a despeito de discursos e medidas legais apresentados pelos autores, não se depreende da narrativa e das fontes que a elite cubana tenha se dedicado à questão com o mesmo afinco. Em mais de uma passagem, Gross de la Fuente relativizam seu próprio enunciado, reconhecendo que as autoridades de Cuba preferiram não se contrapor à tradição legal e aos direitos de comunidades estabelecidas. Seguindo os passos dos próprios autores, é possível levar a questão além.

Se como dizem Gross e de la Fuente, os ibéricos foram pioneiros da constituição de regimes raciais legalizados, eles também foram os primeiros a conhecer os efeitos da alforria na escravidão negra nas Américas. A formação de comunidades negras livres não foi resultado de um projeto, mas das condições demográficas e da ação dos próprios escravizados. Por conseguinte, os ibéricos foram também os primeiros a usufruir desse arranjo social e racial que, na maior parte do tempo, contribuiu para a preservação do cativeiro. A proximidade entre negros livres e escravizados era um risco real, mas a experiência histórica revela que na maior parte das vezes, a aliança entre os livres de diferentes cores prevaleceu sobre a solidariedade racial, ainda mais em sociedades marcadas por um alto grau de miscigenação. O sucesso das elites estadunidenses em cindir as raças também conteve em si a chave de seu fracasso, reforçando a identidade e a solidariedade negra, que se voltaram contra a supremacia branca durante a Guerra Civil e tantas vezes após a abolição. Em contrapartida, o suposto fracasso da elite cubana, nos termos dos autores, conteve o segredo de seu sucesso. Afinal, o escravismo experimentado pelos ibéricos não foi apenas pioneiro nas Américas, mas o mais longevo, tendo perdurado em Cuba e no Brasil até o último quartel do século XIX. Não à toa, as elites desses países tantas vezes se valeram dos Estados Unidos como contraponto, para preservar suas próprias hierarquias sob o mito das “democracias raciais”.[6]

São os próprios autores que fornecem os dados e argumentos para esse breve contraponto. Em mais de uma passagem, eles descrevem a alforria como instituição escravista em Cuba, assim como reconhecem a hesitação das elites em cerceá-la. Ao enunciarem na introdução e na conclusão que as três elites escravistas compartilharam de um mesmo horizonte racial, Gross e de la Fuente miraram dois alvos. A crítica se voltou tanto às elites do passado, quanto aos discursos mais recentes que, na política e na historiografia, ainda se valem da escravidão e do racismo explícito nos Estados Unidos como um contraexemplo, a fim de sustentar a suposta benevolência do cativeiro e a pretensa harmonia das relações raciais na América Latina. A posição dos autores no debate público é mais do que bem-vinda, e contribui para a desmistificação do tema. De todo modo, o próprio livro revela como Cuba antecedeu e sucedeu o cativeiro na América do Norte, e como sua elite constituiu o seu próprio regime racial. Sem cindir a ilha entre o branco e o negro, ela preservou por mais tempo a escravidão valendo-se de um racismo velado, tão eficaz e talvez mais perverso que o estadunidense.

Nas derradeiras páginas do livro, Gross e de la Fuente alçam voo sobre os anos que se seguiram à abolição, contrastando os Black Codes e as Leis Jim Crow no Sul dos Estados Unidos com o relativo reconhecimento dos direitos dos negros em Cuba. Em seus termos, a transição da escravidão à cidadania resultou das lutas políticas dos negros de cada região. Nas entrelinhas, os historiadores convidam seus pares a desbravar o campo das relações raciais nas sociedades do pós-abolição, à luz de suas importantes contribuições. Trazendo mais uma vez Tannenbaum ao debate, Gross e de la Fuente concluem que o tecido de conexão entre o negro escravizado e o cidadão negro, no pós-abolição, não decorreu da relação entre “slave and citizen” mas de “black to black”. Como enunciado no título e na introdução, não teria sido o direito da escravidão, mas a mobilização do direito à liberdade pelos próprios sujeitos escravizados que selou o caminho para a construção, não só dos regimes, mas das identidades raciais. É possível questionar se o direito à liberdade existiria senão como contradição interna do direito da escravidão, em uma relação dialética. No entanto, foi por meio dessa inversão do prisma que Gross e de la Fuente miraram um velho debate sob um ângulo novo, trazendo à luz outros sujeitos e respostas.