Posts com a Tag ‘Natureza humana’

Poder y naturaleza humana – PLESSNER (Tempo)

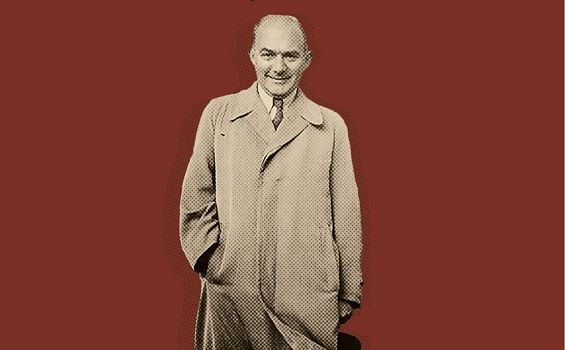

Detalhe da Capa de Poder y naturaleza humana

PLESSNER, Helmuth. Poder y naturaleza humana: ensayo para una antropología de la comprensión histórica del mundo. Edición de Kilian Lavernia y Roberto Navarrete. Traducción de Kilian Lavernia, Madrid: Guillermo Escolar Editor, 2018. 128p.p. Resenha de: MATA, Sérgio da. Ser humano: político por natureza? Tempo. Niterói, v.26, n. 1, jan./abr. 2020.

No abarrotado gabinete de Reinhart Koselleck, em frente às pastas com o material empregado num seminário sobre os campos de concentração, ministrado entre 1968 e 1969, repousava uma foto sua. Não por acaso: ele elucidara parte das razões profundas que haviam levado seu país ao caminho de destruição do qual aqueles dois homens, um na condição de perseguido e outro na de combatente, só por pouco se salvaram. Koselleck (2014, p. 335, 347) enalteceu publicamente a sofisticação de suas análises histórico-sociológicas, a “visão extraordinária do passado e do futuro” que contém e sua aversão a toda forma dualista de pensar, própria de épocas em que prevalece a “tentação de seguir trilhas ideológicas baratas, que podem ser percorridas sem nenhum custo”.

O personagem da foto era Helmuth Plessner, cujas obras principais enfim começam a ser publicadas em inglês, francês e espanhol. Seu nome está indissociavelmente ligado à antropologia filosófica, uma corrente teórica que pretende responder à questão que, dizia Kant, encerra todos os grandes problemas da filosofia: o que é o ser humano? Se, formalmente, o papel de pioneiro coubera a Max Scheler, é consensual que em Plessner a antropologia filosófica atinge um patamar inteiramente novo. Depois de se familiarizar com neokantianos de prestígio como Max Weber (cujo círculo chegou a frequentar) e Paul Hensel, de acompanhar os cursos de Edmund Husserl em Göttingen e realizar sua livre-docência em Colônia com o filósofo da biologia Hans Driesch, Plessner estava como que predestinado a elaborar uma resposta radicalmente nova à pergunta pelo humano. A partir de Kant e de Dilthey, ele propõe uma rearticulação entre natureza e cultura na qual o humano não aparece como animal simbólico, nem, como infelizmente se tornou comum, mero epifenômeno de algum determinismo neuronal. Para Plessner, o humano, quando sistematicamente comparado às formas de vida vegetal e animal, não se revela como superior, mas como excêntrico: está simultaneamente além e aquém da natureza; tem um corpo e sabe que é um corpo. Graças à sua posicionalidade excêntrica, o ser humano pode ser considerado “constitutivamente apátrida” (Plessner, 1975, p. 310), isto é, incapaz de produzir sucedâneos culturais capazes de compensar plena e duradouramente esse desenraizamento constitutivo de si mesmo. “Quem quiser ir para casa, para a pátria, para o aconchego, tem de sacrificar-se à fé. Já aquele que se aferra ao espírito, porém, não retorna” (Plessner, 1975, p. 342).

Nas primeiras linhas de Poder e natureza humana, o autor afirma que a questão central da antropologia política é a de saber “até que ponto a política (…) pertence à essência do ser humano” (Plessner, 2018, p. 33). Para Plessner não há como desvincular entre si as questões do político e da historicidade, e seu argumento é construído a partir de uma tripla interlocução: uma negativa (a ontologia de Heidegger) e duas positivas (a teoria do político de Carl Schmitt e a epistemologia vitalista de Georg Misch). Em absoluto se trata, como veremos, de realizar uma síntese entre as perspectivas dos dois primeiros autores, que, aliás, reagiram imediatamente ao livro de Plessner. Na segunda edição de O conceito do político, de 1932, Schmitt (2018, p. 184) evoca Poder e natureza humana, considerando-o “uma antropologia política em grande estilo”. Estudos recentes (Ott, 2012; Grossheim, 2018) mostram que, embora tenha omitido o nome de Plessner em tudo o que publicou, Heidegger não apenas leu seus livros como reviu, em razão deles, algumas de suas próprias posições, incorporando conceitos cunhados por seu jovem crítico.

O objetivo de Plessner, como foi dito, é sustentar a tese de que o político e o humano estão inscritos um no outro, de maneira que a aversão à política, secularmente difundida nos setores médios da sociedade alemã, assentaria numa incompreensão profunda da natureza humana. A antropologia política não privilegia o nosso suporte biológico, nem se confunde com uma abordagem de tipo idiográfico (Peirano, 1998). Como subcampo da antropologia filosófica, para Plessner ela “abarca tanto o psíquico como o espiritual, o individual como o coletivo, tanto o coexistente num dado lapso temporal como o histórico” (p. 41).

Mas como chegar ao entendimento da essência do humano sem cair na armadilha das autoprojeções, por óbvio cultural e historicamente situadas? De uma sociedade, a europeia, que ao longo dos séculos desenvolveu uma porosidade considerável em relação à alteridade, e cuja ciência estava ao menos formalmente atravessada pelo sentimento de igualdade “de tudo o que possua um rosto humano”, dever-se-ia esperar que fosse capaz de se abster da própria absolutização (p. 42). Tal dificuldade não é a única e talvez nem mesmo seja a principal. Mais decisivo é saber se a questão da essência do humano deve ser perseguida empiricamente ou aprioristicamente. Ambos os caminhos encerram dificuldades próprias. Bem familiarizado com o pensamento de Husserl, Plessner sabia que “uma teoria empírica da essência é um absurdo” (p. 46). O procedimento a priori não é menos problemático. Scheler e Heidegger haviam tentado estabelecer ou identificar uma relação estável entre a essência do humano e determinadas estruturas formais e/ou dinâmicas. O primeiro, sabidamente, não foi capaz de livrar-se de premissas metafísico-religiosas. Submetida à prova da interculturalidade, também a “analítica do Dasein” se revela uma autoprojeção não apenas ocidental, mas cristã do humano (de resto evidente em sua antropomorfização da escatologia). Embora tenha pretendido “manter-se aberta face à vastidão de culturas e épocas”, a teoria de Heidegger redunda na verdade em um “estreitamento de seu campo visual como consequência de seu apriorismo metodológico”. A consequência necessária é uma “absolutização de determinadas possibilidades humanas” (p. 52-53; grifo nosso).

Plessner percebe que a tentativa de se chegar à essência do humano forçosamente leva a um autoenredamento. Aqui, ele acrescenta algo novo ao conceito de “posicionalidade excêntrica” desenvolvido em seu livro de 1928 (Plessner, 1975) sobre Os níveis do orgânico e o ser humano: o que é mais característico do ser humano não é propriamente uma essência, mas sim uma disposição fundamental. Ele é uma forma de vida “aberta”. Para encontrar uma unidade qualquer por detrás de toda sua imensa diversidade cultural, não haveria caminho outro senão o de pensá-lo a partir da categoria da insondabilidade (cunhado por Misch, o termo Unergründlichkeit significa algo como inescrutabilidade ou “infundamentabilidade”). O que significa dizer que o humano é insondável? Plessner recorre a Dilthey, no qual busca nem tanto o avesso do “fanatismo da exatidão”, mas a forma específica por meio da qual as ciências humanas formulam suas questões. Diferentemente das ciências naturais, que estão por assim dizer condenadas a responder suas perguntas – qualquer que seja o experimento empregado, a hipótese de trabalho inicial será confirmada ou refutada -, o mesmo não aconteceria nas humanidades. As ciências do homem não dispõem de quaisquer garantias de que atingirão seu fim cognoscitivo último; suas perguntas são e permanecem abertas. Seus objetos são insondáveis “por natureza”, e suas perguntas, perguntas em aberto. O constante deslocamento de seu horizonte cognoscitivo as impede de atingir o mesmo grau de estabilidade das ciências naturais. O que para estas seria renúncia – renúncia a oferecer respostas “definitivas” – é nas humanidades renúncia criativa, única atitude epistêmica apropriada para o tratamento de “realidades inconclusas” (p. 74).

Quando o olhar prospectivo se desloca momentaneamente para trás, a abertura humana para o agir se converte numa espécie de poder sobre o passado. E dado que “cada geração atua de maneira retroativa sobre a história”, o passado se converte em algo “inacabado, aberto e eternamente renovado”. Plessner vê no princípio da insondabilidade “a concepção ao mesmo tempo teórica e prática do ser humano como ser histórico e portanto político” (p. 76; grifo nosso). Ao dar-se conta da própria historicidade, o pensamento se enreda num duplo movimento – ele se sabe produto de uma história e, ao mesmo tempo, uma potência que reincide sobre ela e é capaz de reconfigurá-la.

Ver na “infundamentabilidade” o fundamento da condição humana implica, note-se bem, “abdicar da posição de predomínio do próprio sistema de valores e categorias” (p. 78). Segundo Plessner, tal movimento não deve ser visto como uma perda, mas, antes, como algo próprio de sociedades seguras de sua capacidade de futuro. A pergunta pelo ser humano deve permanecer em aberto, mantendo-se a salvo da tradicional inclinação de nos projetarmos enquanto critério e medida universais.

Incapaz de esclarecer o próprio fundamento, o ser humano é “possibilidade”, se reconhece “condicionante da história e condicionado por ela” (p. 82). Ao desenvolver sua consciência histórica, ele se dá conta de que é poder. Ver a si mesmo como poder significa para Plessner “necessariamente lutar por ele”. A alteridade, porém, não se resume ao inimigo nem pode ser claramente delineada. A fronteira entre identidade e alteridade, amigo e inimigo, não pode ser fixada. Para além de Schmitt e muito antes de Foucault, Plessner conclui que o político “atravessa todas as relações humanas” (p. 86). Assim, e como necessidade que brota “da constituição fundamental do ser humano”, o político torna-se seu “destino secreto”. Em “suas milhares de formas” possíveis, o adversário poderia ser definido como qualquer um que seja nocivo a meus interesses (p. 87). O ser humano vive cindido entre a necessidade de ser audaz e o temor ante ameaças que parecem brotar de todos os lados. Ele é poder, mas uma espécie de poder incapaz de atingir um porto inteiramente seguro. É força, mas sabe que é “artificial ‘por natureza’” e que “nunca está em equilíbrio” (p. 90). Decodificar o humano a partir do princípio da insondabilidade implica, enfim, dar pleno relevo ao “primado do político para o conhecimento da essência do ser humano” (p. 92), sem com isso cair no equívoco – ou na tentação – do essencialismo.

Poder e natureza humana não é apenas a ampliação das descobertas feitas em Os níveis do orgânico e o ser humano. Este ensaio pode ser lido como uma refutação das pretensões de uma filosofia, a de Heidegger, de se colocar na condição de filosofia primeira. Plessner a considera autocontraditória (p. 96), e mais, “perigosa e nociva” (p. 97). A “radicalização do conceito de sujeito” em Heidegger prolonga a tradição do dualismo cartesiano, não obstante sua pretensão de “destruir” toda tradição. Trata-se de uma reatualização do gnosticismo e, como tal, avessa à necessidade de salvaguardar a realidade do que é externo a nós mesmos. Plessner vê na “analítica do Dasein” um erro de princípio, o de tentar tornar fechada a pergunta pela essência do humano. O jargão da autenticidade revela incapacidade de se admitir o fato de que o humano bem pode optar pela impotência. Caso queira estar à altura do humano, a filosofia precisa reconhecer que, enquanto homo duplex, não raro nos inclinamos pela paradoxal negação de nossas próprias possibilidades. Pois o humano, diz Plessner, é também e sempre “o outro de si mesmo” (p. 115; cf. Plessner, 2009).

Resta saber como se dá o salto que leva dessa disposição intrínseca à formação das associações políticas, ou seja, como esse fato antropológico fundamental adquire expressão societária. Inegavelmente marcado pela pesada atmosfera de inícios da década de 1930, Plessner afirma que tal vinculação se dá por meio do pertencimento a um “povo”, e, por fim, à sua organização em bases nacionais.

Ao leitor que considere essa teoria como especulativa do início ao fim, convém lembrar que aquele que a concebeu, zoólogo de formação, não minimiza em momento algum sua crítica ao dualismo cartesiano: “Toda teoria, seja ontológica ou hermenêutico-biológica, que queira investigar o que faz do ser humano um ser humano, e que em seus métodos ou em seus resultados ignore a dimensão natural da existência humana, ou que a minimize como o não autêntico (…), considerando-a secundária para a filosofia ou para a vida, é falsa, porque demasiado frágil em seu fundamento, demasiado unilateral em seu desenho e dominada, em sua concepção, por preconceitos religiosos ou metafísicos” (p. 119). Cindido entre natureza e cultura, o ser humano está condenado a conduzir sua existência “sem saber qual dos lados acaba prevalecendo” (p. 120). Sua gradativa organização em comunidades políticas ou Estados visaria compensar essa fragilidade constitutiva, mitigando seus efeitos.

Plessner chega à conclusão de que o político está inscrito na própria condição humana, e isso bem antes que autores importantes da época (pense-se no caso de Hannah Arendt) realizassem seus respectivos political turns. Ele percebeu que um dos problemas centrais de Ser e tempo estava em legitimar uma já antiga tendência ocidental-cristã à subjetivação excessiva, em que a interioridade do ser aparece como o polo antagônico de uma “esfera pública degenerada”, e cujo resultado último é o indiferentismo político (p. 123). Uma das causas da tragédia alemã, cujo explosivo potencial Plessner evidentemente não podia antecipar em 1931, quando publicou seu livro, era o que ele chama de “a indiferença dos intelectuais face à política e sua trivialização através da filosofia” (p. 124).

Uma simples resenha não pode ter a pretensão de realizar uma discussão aprofundada das possibilidades e dos eventuais limites de uma antropologia filosófica do político como a proposta por Plessner, mas bastará assinalar aqui um ou outro aspecto que consideramos dignos de nota. Não se pode deixar de encarar com certa dose de ceticismo a tendência, volta e meia presente na argumentação, a se desontologizar o passado. A manutenção do fosso metodológico entre ciências humanas e ciências naturais não indica, ainda que num plano distinto, a tremenda resiliência daquele mesmo dualismo cartesiano que Plessner pretende ultrapassar? Soaria absurdo subscrever, hoje, a ideia de que perguntas científico-naturais sejam inteiramente “fechadas”, e muito menos que nas ciências humanas a demanda por explicação tenha se tornado uma relíquia epistemológica. Se de fato o político está inscrito na natureza humana, não será exagerada a preocupação com o indiferentismo? O processo por meio do qual o político gradativamente se institucionaliza não nos parece fundamentado o suficiente por Plessner; nem é fácil entender como se dá, em sua obra, uma inflexão significativa a respeito do humano, que no livro de 1928 aparece como “constitutivamente apátrida”, e em 1931 como “vinculado a um povo”.

Concluamos esta lista, que já vai longa. Dentre as patologias do político não será a hipertrofia tão grave quanto a neutralização? E nem falamos de totalitarismo, mas de algo que pode, talvez, se revelar igualmente perigoso. Uma deformação que nada tem de extracotidiana, que não raro é positivamente valorada e, assim, legitimada nos meios intelectuais: o radicalismo, fenômeno ao qual Plessner dedicou algumas páginas notáveis nos primeiros anos da República de Weimar. “O característico do radicalismo é a falta de prudência, sua perspectiva é a infinitude, seu pathos o entusiasmo, seu temperamento o ardor”. Dualismo cego e orgulhoso de sua cegueira, ele significa “a aniquilação da realidade dada em nome da ideia, seja racional, seja irracional” (Plessner, 2012, p. 31, 35).

Resta evidente que tais dúvidas, como outras que possam surgir de um escrutínio rigoroso do livro de Plessner, tendem antes a confirmar o caráter indiscutivelmente aberto de todas as perguntas que digam respeito ao humano, a impossibilidade de chegarem a seu termo, enfim: sua Unergründlichkeit. Uma das virtudes inegáveis da antropologia filosófica de Plessner, à medida que admite a ambiguidade constitutiva do ser humano, está em trilhar um caminho intermediário, ou antes conciliador, entre extremos. Não há por que optar entre universalismo e perspectivismo, seja este ameríndio ou não. Diante do atual esgotamento teórico e político da tendência pós-estruturalista à sobrevalorização da linguagem e do “anything goes”, diante dos riscos representados tanto pelas ambições desmedidas da neurociência quanto pelo assim chamado pós-humanismo, a senda aberta por Poder e natureza humana mantém-se, como poucas antes e depois dela, teoricamente robusta e intelectualmente produtiva.

Sérgio da Mata – Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop), Mariana(MG), Brasil. [email protected].

Referências

GROSSHEIM, Michael. Inspirierende Irritation: die Bedeutung der Anthropologie Helmuth Plessners für das Denken Martin Heideggers. Deutsche Zeitschrift für Philosophie (Jena). v. 66, n. 4, p. 507-531, 2018. [ Links ]

KOSELLECK, Reinhart. Estratos do tempo: estudos sobre história. Rio de Janeiro: Contraponto/PUC-RJ, 2014. [ Links ]

OTT, Konrad. “Man muss sich einschalten”: wie Plessner Heidegger aufforderte, politisch aktiv zu werden. Zeitschrift für philosophische Forschung(Frankfurt am Main). v. 66, n. 3, p. 448-459, 2012. [ Links ]

PEIRANO, Mariza. Antropologia política, ciência política e antropologia da política. In: PEIRANO, Mariza. Três ensaios breves. Brasília: UnB, Série Antropologia n. 230, 1998, p. 17-29. [ Links ]

PLESSNER, Helmuth. Die Stufen des Organischen und der Mensch. Berlin: Walter de Gruyter, 1975. [ Links ]

PLESSNER, Helmuth. O problema da monstruosidade. Artefilosofia(Ouro Preto).v. 7, p. 145-151, 2009. [ Links ]

PLESSNER, Helmuth. Límites de la comunidad: crítica al radicalismo social. Madrid: Siruela, 2012. [ Links ]

PLESSNER, Helmuth. Poder y naturaleza humana: ensayo para una antropología de la comprensión histórica del mundo. Edición de Kilian Lavernia y Roberto Navarrete. Traducción de Kilian Lavernia. Madrid: Guillermo Escolar Editor, 2018. [ Links ]

SCHMITT, Carl. Der Begriff des Politischen: synoptische Darstellung der Texte. Berlin: Duncker und Humblot, 2018. [ Links ]

O garoto selvagem e o dr. Jean Itard: história e diálogos contemporâneos – BAKS-LEITE et. al. (B-RED)

BANKS-LEITE, Luci; GALVÃO, Izabel; DAINEZ, Débora (Eds.). O garoto selvagem e o dr. Jean Itard: história e diálogos contemporâneos. Campinas, SP: Mercado de Letras. 2017. 282 p. Resenha de: UCHÔA, Raphael. Bakhtiniana – Revista de Estudos do Discurso, v.13 n.3 São Paulo Sept./Dec. 2018.

O “selvagem” é um dos principais temas da história intelectual no Ocidente. Desde o medievo até a modernidade, o imaginário europeu foi habitado pelos wild men em suas diversas representações. Na arte, na literatura e no folclore, o selvagem aparece, por exemplo, na forma dos sátiros e faunos. Na ciência, ele se faz presente nas elaborações de naturalistas e médicos do século XVII e XVIII, como é o caso do homo sylvestris, trazido a público pelo anatomista Edward Tyson (1651-1708) e do homo ferus, que aparece na décima edição de influente Systema naturae de Carl von Linné (1707-1778). Na filosofia, a abordagem mais conhecida desse tema está nas elaborações de filósofos como J. J. Rousseau sobre o bon sauvage.

É nesse amplo contexto histórico e conceitual de construção da figura do “selvagem” e de investigação de uma ciência da natureza humana no Setecentos que emergiram os dois influentes relatórios do médico francês Jean Itard (1774-1838), que tinham como objeto o caso de Victor de Aveyron, o menino encontrado em um bosque no sul da França em 1798 e caracterizado como “selvagem”. Esse é o tema da obra O garoto selvagem e o dr. Jean Itard, organizada pelas pesquisadoras Luci Banks-Leite, Izabel Galvão e Débora Dainez.

Os relatórios de Itard foram traduzidos pela primeira vez em 2000 e publicados sob o título A educação de um selvagem: experiências pedagógicas de Jean Itard. Esse primeiro trabalho de publicação dos relatórios resultou de encontros e debates sobre os escritos de Itard entre as organizadoras, Luci Banks-Leite e Izabel Galvão, e outros colaboradores do Brasil e do exterior. Nesse sentido, o livro em análise traz ao público o resultado de quase duas décadas de constantes debates e reflexões entre pedagogos, linguistas, psicólogos, psicanalistas, filósofos e historiadores sobre os significados do caso de Victor de Aveyron.

A discussão basilar que percorre a obra O garoto selvagem é a relação entre linguagem e pensamento, particularmente articulada em um contexto de aprendizagem, analisada a partir do caso de Victor. O livro se divide em duas partes, a primeira com sete ensaios e a segunda com dois documentos históricos. Na primeira, os autores analisam, sob diversos prismas, os problemas epistemológicos latentes no caso de Victor. Na segunda, apresenta-se a tradução de dois textos de Jean Itard (um mémoire e um relatório) que serviram de base documental – juntamente com a película do cineasta francês François Truffaut (1932-1984) – para as análises contidas na primeira parte do livro.

O primeiro ensaio, O selvagem do Aveyron: aspectos históricos e debates para o século XXI, escrito por duas das organizadoras da coletânea, Luci Banks-Leite e Izabel Galvão, apresenta as linhas gerais do trabalho: a abordagem conceitual (intelectual e científica) e contextual do caso Victor, incluindo a localização espacial – o lugar em que Victor foi encontrado e o lugar onde foi (des)tratado e (des)educado. A ambiguidade dos termos indica precisamente uma das discussões centrais do livro: as dimensões epistemológicas do sucesso/fracasso do dr. Itard. As autoras apresentam também o material que serviu de base para as análises ao longo do livro, isto é, (1) o primeiro Relatório (mémoire) de 1801, o qual expõe os objetivos que pautaram o programa de ensino de Jean Itard; (2) um Relatório de 1806, destinado a prestar contas da situação de Victor ao Ministro do Interior da França e (3) o filme de Truffaut.

O segundo ensaio, intitulado O silêncio do homem natural, Carlos R. Luis, o autor, leva o leitor diretamente para uma rede de problemas filosóficos profundamente debatidos no século XVIII (por exemplo, a natureza da linguagem e do pensamento) que permearam o caso de Victor – apenas uma dentre as várias crianças encontradas em “estado selvagem” no século XVIII – que se tornou objeto de estudo no período. Carlos Luis identifica um conjunto de estudiosos Setecentistas (principalmente, Christian Wolff, J. J. Rousseau e Condillac) que informavam o debate médico e científico sobre o estatuto do “selvagem” diante de problemas como “natureza” e “sociedade” e que, por sua vez, informaram as práticas científicas de Jean Itard e Philippe Pinel (1745-1826), ambos, segundo Carlos Luis, em desacordo sobre o caráter sensualista ou inatista da natureza humana – como teorias mais amplas para se pensar a relação natureza e sociedade no processo de formação humana no geral, e de Victor em particular.

O terceiro ensaio da obra, O projeto científico de educação do selvagem do Aveyron: perspectiva histórica e reflexões para o presente, é assinado por Luci Banks-Leite e articula conceitos como sensibilidade, fala/pensamento e aprendizagem a partir do caso Victor. Tais conceitos são articulados num intricado e complexo contexto político e filosófico da França do final do Setecentos. Nessa conjuntura, a autora insere em sua análise figuras parametrizadoras de uma ciência do homem no período: além dos já citados Itard e Pinel, Banks-Leite discute as contribuições de Pierre Cabanis (1757-1808), Georges Cuvier (1769-1832) e do sueco Carl von Linné. A autora demarca assim o campo conceitual dentro do qual se estruturou o debate mais amplo sobre a relação entre natureza e cultura, subjacente ao caso específico sobre a natureza da deficiência de Victor, isto é, se ela era inata ou adquirida.

Nesse recorte, Banks-Leite destaca dois dos objetivos de Jean Itard: (1) despertar a sensibilidade nervosa de Victor e (2) conduzi-lo ao ato da fala. Trata-se de objetivos assentados na discussão teórica entre o sensualismo e o inatismo do período. Do ponto de vista fisiológico, além de filosófico, a autora destaca a relação entre o estímulo nervoso, portanto físico, e a fala, almejada neste contexto não apenas para sinalizar a cura do garoto, mas para potencializar debates do período sobre a relação entre civilização, linguagem e pensamento, e sobre a formação das ideias, para tomar a menção direta da autora à Étienne Bonnot de Condillac (1715-1780).

O quarto ensaio, A educação de Victor do Aveyron: do isolamento da floresta ao isolamento em sociedade, analisa a relação entre o contato social e o desenvolvimento humano, a partir do caso de Victor. Nesse sentido, as autoras Izabel Galvão e Heloysa Dantas colocam em evidência as contraposições entre as visões de Pinel e Itard. Pinel via em Victor uma debilidade orgânica, o que tornava, sob esse ângulo, inviável qualquer ação educacional ou de socialização do garoto; Itard, por outro lado, mais próximo da epistemologia empirista-sensualista de Condillac, entendia que o processo de socialização tinha um lugar privilegiado nesse caso. Num segundo nível, as autoras introduzem uma divisão entre o Itard cientista e o educador e argumentam que o estudioso francês haveria se equivocado nas duas funções. Como cientista, Itard teria “coisificado” o garoto e, portanto, isentado de subjetividade a sua relação com Victor, o que, por sua vez, o teria levado à sua falha primordial no papel de educador.

O quinto ensaio, O selvagem poderia ter falado? Ou das condições estruturais de uma educação, escrito por Leandro de Lajonquière, introduz uma importante reflexão sobre o contexto científico de busca pelo “homem natural” e a maneira pela qual Victor satisfez, pelo menos por um período, a busca de tal ideal. Todavia, a principal intenção do ensaio é fazer paralelos entre os procedimentos médicos e pedagógicos conduzidos por Itard, no caso Victor e aqueles conduzidos por Anne Sullivan (1866-1936), no caso Helen Keller (1880-1968). Nesse sentido, Lajonquière discute o que denomina de as “condições necessárias” ou as “condições estruturais” para o sucesso do empreendimento educacional em ambos os casos; falho, na visão do autor, no caso de Itard, uma vez que o estudioso nunca abandonou a ideia de uma medicina moral, isto é, de que estava resgatando Victor de um estado selvagem e de uma tábula rasa. O contrário disso teria ocorrido no caso de Helen Keller; bem sucedido em função da devida ênfase dada por Anne Sullivan ao vínculo afetivo com a garota surda e cega, o que criou as condições para a emergência da fala.

No sexto ensaio, Itard e Vigotski: um diálogo possível, Ana Luiza Smolka e Débora Dainez retomam um dos fios condutores da obra, a saber, a relação entre cultura e natureza, particularmente direcionada para o problema da gênese das funções psicológicas e para uma das derivantes de tal problema: a emergência da própria linguagem humana. Nesse sentido, as autoras aludem a dois lados de um debate contemporâneo, um liderado pelo linguista Noam Chomsky, que propõe a linguagem como um dispositivo inato e o outro, representado pelo psicólogo Michael Tomasello, que defende a cognição social, filogeneticamente produzida, como condição para a emergência da linguagem.

As autoras analisam ainda a relação entre Itard e Vygotsky, objetos do ensaio, seja pelos pontos de convergência entre eles, isto é, de que a “humanização” só se adquire pela cultura e educação; seja pelos de divergência, o lugar da fala como condição de pensar e conhecer. Nesse sentido, as autoras exploram alguns dos problemas cardinais da obra: “Como o signo, a palavra/língua(gem) afeta e constitui o psiquismo humano? Como as funções da linguagem se relacionam com as funções psicológicas?” (p.115). Do ponto de vista histórico, científico e filosófico, o problema parece ser mais viável de ser elaborado do que respondido. De qualquer maneira, as autoras pressionam possibilidades de encaminhamento da questão traçando paralelos entre o caso de Victor e o de Guilherme, um garoto com síndrome de Down no contexto de uma escola pública na década de 2010 que, assim como Victor, não falava. Dessa forma, permanecem as questões de mesma natureza: “Se há impossibilidade de falar, há impossibilidade de pensar? De compreender? De significar?” (p.118).

O sétimo ensaio, Olhares cruzados sobre a educação de um jovem selvagem: Itard (1801) – Truffaut (1970), traz uma análise conjunta do filme de Truffaut e dos escritos de Itard. As autoras, Anne Goliot-Lété e Sophie Lerner-Seï, dispensam maior atenção ao filme O garoto selvagem enquanto apropriação e reinterpretação do caso de fins do século XVIII. Nesse sentido, as autoras exploram o saber de Jean Itard num espelhamento semiótico entre os textos e o conteúdo do filme e evidenciam como determinadas imagens da película enunciam um complexo quadro psíquico do qual emergem as figuras espelhadas de Itard e Truffaut, Victor de Aveyron e Jean-Pierre Cargol e a atriz Françoise Seigner e a Madame Guérin, a governanta que auxiliou no projeto educativo de Itard. Nesse limiar, criado entre os dois suportes de análise, as autoras analisam o protagonismo dos diferentes atores na educação de Victor e os limites e avanços que o filme apresenta enquanto interpretação dos escritos de Itard.

Convém sublinhar que a obra em análise apresenta uma proposição metodológica ao mesmo tempo ousada e, do ponto de vista da análise histórica, com uma potencial limitação. Tal limitação se traduz em perguntas como: “O selvagem poderia ter falado?”, (p.79) ou em afirmações como “Itard errou” (p.77). Tanto a pergunta quanto a afirmação pressupõem um olhar comparativo do presente em direção ao passado e, portanto, um olhar informado por teorias de verdade contemporâneas. Nesse sentido, embora seja tentador perguntar se Itard poderia, de fato, ter adotado procedimentos médicos e educacionais diferentes, a resposta a essa pergunta parece estar limitada ao regime de pensamento do seu tempo.

Para além dessa potencial limitação na abordagem do caso, isto é, resguardado o historicismo metodológico indicado por historiadores da ciência como Georges Canguilhem,2012 resta-nos retomar a ousadia metodológica e o aspecto profundamente provocativo do livro: a análise de um caso histórico no qual estão em jogo projetos educativos e científicos e o esforço de refletir comparativamente epistemologias do passado e do presente, particularmente, epistemologias ligadas a relação entre linguagem e pensamento. As reflexões advindas daí são, como fica claro nos sete ensaios primorosamente redigidos do livro, profundamente instigantes e inesgotáveis. Instigam, ainda, o leitor ao exame da segunda parte da obra, os Escritos de Jean Itard.

Referências

CANGUILHEM, G. Estudos de História e Filosofia das Ciências: concernente aos vivos e à vida. Trad. Abner Chiquieri. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2012. [ Links ]

Raphael Uchôa – Centro Simão Mathias de Estudos em História da Ciência (CESIMA), Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, Brasil; https://orcid.org/0000-0003-3484-8336; [email protected].

Human Nature in an Age of Biotechnology: The Case for Mediated Posthumanism – SHARON (FU)

SHARON, T. Human Nature in an Age of Biotechnology: The Case for Mediated Posthumanism. Dordrecht/Heidelberg/New York/London: Springer, 2014. Resenha de: GARGIULO, María Teresa. La naturaleza humana en la era de la biotecnología. Filosofia Unisinos, São Leopoldo, v.18, n.3, p.260-262, set./dez., 2017.

Ante los avances de la biotecnología en materias de reproducción, genética y neurotecnología, la cuestión acerca de qué es la naturaleza humana se torna particularmente relevante. La autora de la presente publicación procura mostrar la necesidad de repensar una categoría tan esencial a las ciencias médicas cómo es el de naturaleza humana. Argumenta que dichos progresos parecen cuestionar o, al menos, reconfigurar aquel limite claro y significativo entre naturaleza y tecnología que actuó hasta entonces como un marco fiable para la práct ica médica. En est e sentido, el objetivo de su obra es doble. Se propone trazar un camino de ida y vuelta: una des-naturalización y una re-naturalización de dicho concepto.

Tal como lo dicta el título, Tamar Sharon contextualiza la discusión en un contexto poshumanista. La búsqueda de un modelo explicativo no humanista de la relación entre el hombre y la naturaleza es el eje que informa metodológicamente todo el libro. Por poshumanismo o transhumanismo entiende aquella tradición que rechaza los paradigmas modernos que est ablecen una distinción entre naturaleza y tecnología en la medida que tales dualismos son incapaces de explicar la profunda intimidad existente entre los seres humanos y la tecnología. El hombre no es sino una nueva unidad analítica abierta a infinitas formas de evolución creativa a través del uso de las nuevas tecnologías.

El libro est á dividido en ocho capítulos. A la introducción le sigue el capítulo 2, donde expone diversas definiciones de poshumanismo y, naturalmente, también de humanismo como su opuest o. Posteriormente la autora ofrece un mapa acerca de los distintos discursos poshumanistas. Puede discutirse si son acertados o no los criterios de distinción y análisis empleados para definir, clasificar y describir tales discursos. No obstante, es justo dest acar que todo lector interesado en adentrase en el estudio de la relación naturaleza-biotecnología sacaría un buen provecho de la lectura de est e capítulo en la medida que ést e presenta un est ado de la cuestión exhaustivo y actualizado.

En el capítulo 3 la autora aborda el debate acerca del mejoramiento humano y expone los diferentes argumentos esgrimidos por el poshumanismo liberal y el paradigma distópico resp ecto a algunos casos particulares que presenta la biotecnología: la optimización cognitiva, los bebés de diseño, la ingeniería genética y la psicofarmacología cosmética. Al final de est e capítulo Sharon objeta a ambos paradigmas en cuanto que est ablecen una estricta separación –típica de la modernidad– entre lo humano y lo tecnológico. Señala que sus argumentos obscurecen la cuestión acerca de qué es la naturaleza humana en cuanto que se limitan a discutir los problemas de la biotecnología en razón de los riesgos y de la discriminación social que ella supone.

En el capítulo 4 analiza los argumentos que esgrime el poshumanismo metodológico y radical. Los presenta como los principales candidatos capaces de explicar desde una perspectiva no humanista la relación de lo humano y lo tecnológico. Se interesa particularmente por erigir la noción de “mediación tecnológica” y la de “prótesis originarias” como nociones medulares que permiten trascender los enfoques esencialistas de la tecnología propios del discurso liberal y del distópico.

En el capítulo 5 la autora procura complementar desde lo biológico su visión antropológica expuest a en el capítulo 4. Ilustra su antropología con un caso de la biociencia molecular que consiste en generar “un cuerpo análogo” hecho de elementos flexibles y móviles con información genética que puede ser transferida entre cuerpos y esp ecies. La filogenia molecular ofrece una visión de las esp ecies y los organismos como el resultado de las fusiones endosimbióticas y el flujo genético entre los dominios de la vida. Estas dos teorías le permitirían a Tamar Sharon sostener una formulación molar del organismo, a saber, entenderlo como un ensamblaje fragmentario hecho de partes transferibles o trasladables que dependen activamente de la interacción con su entorno.

En el capítulo 6 explora la noción de subjetividad trascendiendo ya las coordenadas propias del poshumanismo. A través de una discusión con Heidegger, Latour, Deleuze y Haraway, Sharon procura formular una narrativa sobre la tecnología que sea funcional para sus consumidores. Define la subjetividad como una propiedad emergente que surge de la interacción entre lo natural y lo tecnológico. Ella no es sino una propiedad que est á constantemente dando forma y siendo a su vez transformada por su compromiso con la biotecnología. Señala, además, las herramientas conceptuales que brinda Foucault en su última obra, “El cuidado de sí” (1997-2005), como una vía fructífera para entender la subjetividad humana. En ella Foucault presenta la ética como la habilidad para reflejar el proceso a través de cual el hombre se constituye interminablemente como sujeto y exige que desarrollemos una relación act iva con la mediación que da forma a nuestro yo.

Las reflexiones propias del poshumanismo, la noción de “mediación tecnológica” y la de “tecnología del yo” constituyen las herramientas intelectuales con las cuales la autora formula su comprensión acerca de la relación de lo humano y lo tecnológico. Presenta la tecnología como una fuerza transformadora del ser humano sin ser por ello determinística, es decir, el hombre sigue conservando ante ella una relación consciente y ética.

Es justo señalar que la obra adolece, en cierto modo, de una auténtica reflexión filosófica. Pues la autora, lejos de remontar el dialogo a una dimensión metafísica, es decir, de discutir los supuest os ontológicos que animan los resp ectivos paradigmas, se concentra en señalar las implicancias sociales, políticas, práct icas y morales de sus horizontes ontológicos. Este proceder, lejos de instaurar verdaderos puentes de comprensión, no hace más que profundizar una relación de mutua inconmensurabilidad entre las diversas tradiciones.

Tamar Sharon no da cuenta, en definitiva, por qué un paradigma explicaría mejor que otro ciertos fenómenos de la biotecnología o a la misma naturaleza humana. No se invalidan los supuest os de los demás paradigmas por su inadecuada referencia ontológica sino simplemente por la diferencia que guardan con la tradición elegida, en est e caso, un poshumanismo mediatizado. Ahora bien, sin est a discusión de tipo ontológica ¿en función de que criterios puede categorizar como mejor su nueva posición? ¿Por qué su tradición hermenéutica ofrecería una mejor comprensión de la naturaleza humana?

El lector interesado en bucear en el libro algún tipo de respuest a resp ecto a que es en sí misma la naturaleza humana puede verse defraudado al percatar que el libro no ofrece ningún tipo de afirmación en est e sentido. La misma autora promete ofrecer una instancia de reflexión acerca de qué es en sí misma la naturaleza humana y cuáles son sus implicancias resp ecto a los avances de la biotecnología. No obstante, el lector descubre que el planteo de Sharon invierte la pregunta. En lugar de responder ¿qué es lo que significa ser humano? plantea ¿qué implicancias tienen las biotecnologías en la significación del ser humano? Tratando de evitar cualquier tipo de cuestionamiento metafísico, Sharon procura moldear y transformar la significación de lo humano mediante la misma práct ica y el ejercicio de la tecnociencia. La naturaleza humana no es sino el resultado final de una praxis y no un principio rector de la praxis. Más est e principio que opera implícitamente en su discurso no ha sido argumentado. El abordaje parecería desarrollarse en coordenadas sociológicas mas no filosóficas. En definitiva, parecería no importar qué es en sí misma la naturaleza humana. Justamente desde una posición adversa a todo cuestionamiento con una connotación metafísica se intenta resignificarla, repensarla a través de la relación histórica y contingente que est a realidad desconocida entable con la práct ica de la biotecnología. Sharon, en comunión con Foucault, sustantiviza est a relación para reconfigurar la naturaleza humana en una noción híbrida.

Lo que se propone resolver la autora no es si la biotecnología ha renaturalizado o re-esencializado lo humano o la naturaleza humana. Dando por supuest o todo est e proceso de resignificación le interesa resolver si est a renaturalización que ha tenido lugar en los últimos años es positiva o no. La autora termina diciendo que est a renaturalización es positiva en la medida que nos permite entender la naturaleza de un modo creativo y funcional para sus usuarios o consumidores (sic). Otro problema que podemos señalar es que el mapa de la discusión que ofrece corre el riesgo de clasificar las posiciones de una manera quizás excesivamente ingenua. Pues ninguno de los autores que analiza se reconoce bajo las categorías con las cuales Sharon clasifica sus tradiciones. La misma Sharon reconoce est a situación en la página 7.

Por otro lado –y aun asumiendo que muchos investigadores podrían est ar de acuerdo con ser incluidos dentro de las coordenadas del poshumanismo– no se entiende por qué Sharon incluye los bioconservadores dentro de ella. Pues ella misma los caract eriza como anti-poshumanistas. Sharon se limita a salvar est a contradicción explicando que su decisión de incluirlos se debe a que la comprensión negativa que los bioconservadores tienen resp ecto al poshumanismo toma parte de suyo en un discurso poshumanista.

Sea o no metodológicamente acertado el abordaje de la cuestión, el libro tiene la virtud de exponer un panorama amplio y actualizado de la bibliografía esp ecializada que la discute. Cumple con la tarea de introducir al lector en los argumentos que se esgrimen desde las principales posiciones existentes. Y en est e sentido el libro de Tamar Sharon es una lectura obligada y estimulante para todo lector interesado en el problema.

Nota

1 Conicet (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la República Argentina).

María Teresa Gargiulo – Conicet. Universidad Nacional de Cuyo. Centro Universitario. Mendoza, Argentina. E-mail: [email protected]

[DR]

Jogo e educação – BROUGÈRE (REi)

BROUGÈRE, Gilles. Jogo e educação. Porto Alegre: Editora Artes Médicas, 2003. LEAL, Luiz Antonio Batista. Revista Entreideias, Salvador, v. 3, n. 2, p. 177-183, jul./dez. 2014.

Gilles Brougère é professor de Ciências da Educação na Universidade Paris XIII e desde os anos 1970 se dedica aos estudos sobre o universo infantil e a ludicidade. Neste livro, estuda as relações entre jogo e educação e procede a uma profunda análise sócio-antropológica para chegar às suas conclusões acerca do lugar do jogo no universo infantil e na natureza humana.

No primeiro capítulo do livro, o autor aborda o jogo principalmente do ponto de vista da filosofia da linguagem, busca a etimologia da palavra e conclui pela polissemia do termo. Segundo Brougère, a cultura lúdica torna possível a aprendizagem do lúdico.

Isto é, a pessoa que participa da cultura, aprende a jogar. Distingue também o jogo em três acepções centrais: a. O jogo como atividade lúdica, tanto do ponto de vista do sentimento de quem participa desse tipo de atividade, como pelo seu reconhecimento objetivo; b. O jogo como uma estrutura ou sistema de regras (existe e subsiste de modo abstrato independente dos jogadores); c. E o jogo como material ou objeto (tal como jogo de xadrez e outros), podendo ser associado também ao termo “brinquedo”.

Considerando, como Wittgenstein, que as palavras são atos, Brougère afirma o caráter polissêmico do termo “jogo”, proveniente, pois, de diversas culturas com seus modos próprios de conversar e criar formas de jogar ou brincar (sem distinguir estes dois termos).

Nesse sentido, a noção de jogo para o autor provém da compreensão do seu lugar em diferentes contextos sociais, sendo por ele considerado como um fato social.

Para o autor, a psicologia vai se utilizar da ideia de jogo como uma noção proveniente do senso comum, trabalhada pela sociedade, pela língua e sem críticas. Mesmo Piaget, segundo Brougère, nesta obra, não chega a estabelecer um conceito de jogo. A psicologia, assim, vai fazer um uso comum do termo em diferentes estudos, designando-o em um certo número de comportamentos e situações.

Na perspectiva da contribuição da filosofia, Brougère vai ao pensamento de Aristóteles para sustentar que desde a Antiguidade a ideia de jogo e jogar é uma oposição complementar ao trabalho.

O jogo não tem um fim em si e está submetido ao trabalho que o justifica – significa, pois o espaço para o relaxamento necessário.

Thomas de Aquino introduz no universo cristão, a ideia de jogo como imposição divina que orienta o homem ao trabalho e à especulação contemplativa: “Procuramos o repouso do espírito através dos jogos, seja em palavras, seja em ações. Portanto, é permitido ao homem sábio e virtuoso propiciar-se esses relaxamentos algumas vezes”. O jogo tem a finalidade do repouso, justifica Aquino: “se o jogo carregasse em si sua finalidade, deveríamos jogar sem parar o que não poderia ser” (p. 28).

Para os psicólogos, a maioria deles, o jogo também não é fim, mas um meio de estudo e interpretação de casos e situações psíquicas para a compreensão do comportamento humano.

Para muitos pedagogos, também, o jogo é um meio para se chegar a aprendizagens específicas e contribuir para o desenvolvimento humano.

É com tal espírito que Brougère se aventura neste livro à compreensãodo “jogo”, indo em busca de suas configurações mais primitivas e em diferentes culturas, para depois relacionar essas ideias com o fenômeno educativo.

No segundo capítulo, então, vai tentar entender como se configura e se instala, na modernidade, a ideia de jogo como oposição complementar ao trabalho. Sem preocupar-se com uma cronologia histórica, desfila concepções de jogo oriundas de diferentes culturas que define o jogo numa rede de analogias e experiências distintas.

É assim que apresenta o jogo em Roma, por exemplo.

Na sociedade romana o jogo se instala como treinamento e espetáculo. Derivado de jocus (divertimento, jogo de palavras), há transformações de conceitos de uma esfera a outra, podendo ganhar outras conotações, a exemplo do termo ludus que também designa escola. Ludus, por assim dizer, designou concomitantemente uma atividade livre – que é o jogo -– e uma atividade dirigida – que é o trabalho escolar. O autor vai à raiz das palavras e seus usos para entender essa oscilação: um dos sentidos usuais de ludere, por exemplo, é “se exercer”, ludus também define “exercício” em oposição ao que é luta em aplicação real. Assim, antes de ser um jogo, ludus é uma técnica, um exercício; sendo assim, uma atividade semfim prático e que segue ao lado da ação propriamente dita.

“Ludere consiste em fazer o simulacro da caçaou da guerra ou realizar esta ou aquela série de gestos da vida prática, sem nenhuma outra preocupação a não ser os gestos e fazê-los bem, dedicando-se apenas a mostrar sua graça ou caráter expressivo, através da dança, por exemplo” (p. 36). O jogo reproduz, pois, os gestos da realidade, servindo também para ensinar a fazer esses gestos – exercício; representa diversão e estudos infantil; como também, tanto o lugar onde se dão esses estudos como a escola de gladiadores. Reconhecese, assim, a fusão de sentido num só termo – jogo. O jogo aparece aqui como fingimento, imitação de uma situação real. O simulacro impele os gladiadores para o jogo. “O público é central aí: é um espetáculo, um combate para o público antes de ser um combate real. Mais do que salvar sua pele, o gladiador deve agradar a um público que solicita a morte do vencido, a menos que este tenha seduzido apesar de sua derrota”. A decisão pela morte é do público. O fim do combate/espetáculo não define a morte do vencido. O duelo é mais acompanhado de encenação exótica e teatralização do que realismo.

Os jogos também têm uma dimensão religiosa, são rituais, presentes oferecidos a deus e, portanto, devem ser obedecidas regras ritualísticas. O espectador encontra-se no lugar de deus, e o financiador dos jogos, no mesmo movimento, oferece alegria e relaxamento aos homens e a deus. São jogos que têm com frequência fins políticos.

O jogo na Grécia vai assumir um caráter de concurso ou competição.

A palavra Agon, com efeito, traduz essa ideia. A palavra Paidia, deriva de criança e jogo infantil, diversão e também luta e concurso. Justamente nesta cultura se instalam em 776 a.C. os Jogos Olímpicos que podem ser analisados a partir da seguinte triangulação: a. Como expressão de um dinamismo vital; b. Para racionalizar a relação dos mortais com as divindades; c. Como elemento estruturador da comunidade – na transmissão da cultura e seus valores.

O jogo, ou paidia vai tornar-se o fundamento da educação – paideia, para os gregos. Paideia não se limita à infância, mas prossegue por toda a vida.

Em síntese, para as duas culturas mais próximas à nossa, o jogo se mostra em duas direções: em Roma, como espetáculo, na Grécia, como um concurso ou competição. O núcleo comum é o simulacro e o exercício, o que até hoje guardamos em nossa cultura.

Brougere ainda neste capítulo passa a analisar o jogo numa cultura aparentemente distante da nossa – a cultura e o jogo asteca no México, século XVI e XVII.

O jogo naquela cultura foi tido como atividade séria, ao mesmo tempo guardando um sentido de renovação cósmica e objetivo de civilização. A simulação lúdica é um meio de expressão cultural.

O termo jogo, para os astecas, provem do vocábulo tlachia que designa o ver, o olhar. Para o autor, há uma dimensão antropológica original do jogo e o jogo tem uma função social – um sentido social traduzido no “como se fosse verdade”, no simulacro. A simulação lúdica, seja na religião, nos ritos em geral, é um meio de expressão cultural, uma linguagem, um ato social, por assim dizer.

Da Idade Média à Moderna, vamos perceber desenvolvida uma noção de lúdico no seu sentido frívolo. O lúdico vai estar presente principalmente nas festividades religiosas, fundadas no fingimento, como o carnaval, por exemplo.

Na Idade Média, religião e vida social estavam relacionadas às atividades lúdicas – o jogo tem espaço nos ritos carnavalescos.

E os jovens estão no centro dessa manifestação, tendo sido muito valorizada a cultura popular naquele período. Os grandes mestres também ensinavam de maneira lúdica, através de adivinhas e problemas de aritmética com enunciados jocosos. O jogo e a festa se marginalizaram em contrapartida ao jogo oficial e aos poucos se foi assumindo em oposição ao trabalho, como atividade frívola.

O jogo tem no período da Idade Moderna uma conotação de frivolidade, em forte oposição ao trabalho, como atividade de relaxamento.

Incna prática infantil, o jogo mantém a característica de futilidade um novo interesse a partir de uma reavaliação da infância. Quando ele será associado à categoria da seriedade sobre outras bases.

Em síntese, cada sociedade determina e legitima seu conceito de jogo.

É com o Romantismo que vamos assistir à ruptura da visão frívola de jogo. Nessa época, ela passa a ser relacionado à educação e à visão das crianças.

A criança surge como representante da natureza, boa e pura ao nascer, como apregoava Rousseau. E os românticos, então, passam a atribuir ao jogo esse caráter educativo, de artifício pedagógico, com um valor educativo, controlado pelo educador. Com a revolução romântica, o acesso ao saber e à educação é percebido de uma nova maneira. Vê-se a criança dotada de um dinamismo interno e a infância deixa de ser renegada. Nesse sentido, caberia ao adulto deixar fluir a educação dessa criança, desse vir a ser, em liberdade. Também a observância da sensibilidade infantil e sua espontaneidade no processo de desenvolvimento fazem surgir o interesse de estudo desse indivíduo, fazendo emergir a psicologia infantil ou do desenvolvimento. É justamente nesse quadro que aparece um pensamento cientifico que irá justificar novas relações entre o jogo, o desenvolvimento e educação infantil.

No final do século XIX, a humanidade assiste ao nascimento da psicologia da criança e na sua esteira novos discursos sobre o jogo e a educação. Para Brougère, o novo discurso científico incorpora princípios e quadros teóricos de outras ciências.

A teoria da recapitulação, surgida nesse contexto, pode ser resumida à metáfora das idades ou da vida, ou seja, à tentativa de comparar a vida da humanidade à vida do indivíduo. Assim como o indivíduo, a humanidade teria também uma infância, uma maturidade e uma velhice “A antiguidade torna-se a infância da humanidade. A época moderna é superior porque é ascensão à maturidade. A metáfora é orientada em um sentido: utiliza-se as idades do indivíduo para valorizar ou desvalorizar certos períodos da historia” (p. 80). Essa é uma tendência que surge com os românticos e que é incorporada pela ciência moderna. Em alguns autores, a metáfora se inverte, utilizando-se as idades da humanidade para se compreender as épocas ou fases da infância.

Na esfera da psicologia infantil, Piaget funda a sua psicologia evolutiva com forte influencia da biologia. Para Piaget, trata-se de orientar-se pela criança, pela gênese, para compreender a inteligência adulta. A gênese nesse caso pode ser a do indivíduo como a das próprias ciências, ou seja, da historia da inteligência das espécies.

Muito embora Piaget não reproduza a teoria da recapitulação nos fundamentos da sua própria teoria, o seu pensamento surgiu num contexto em que a biologia era a ciência mais valorizada e ele mesmo como biólogo buscava explicar o fenômeno da inteligência mediado por modelos biológicos, considerando a psicogênese como parte da embriogênese. Piaget não estuda o jogo em si, mas como uma atividade espontânea da criança que permite a interpretação de suas representações em diferentes fases, levando à compreensão de suas funções semióticas.

Também em Freud, o jogo é um mecanismo de interpretação da subjetividade infantil. O jogo, em Melanie Klein, é uma técnica para se chegar à cura analítica. O jogo, como o sonho, fornece o conteúdo simbólico, sobre o qual o analista irá se debruçar e proceder à análise – é a principal via de acesso para se chegar ao inconsciente da criança, reconstruindo sentidos a partir de uma conjunção de materiais.

A psicologia, em suma, assim constituída de bases românticas e na biologia, constrói uma ciência sobre o jogo, como um fenômeno natural, ocultando sua dimensão social e concedendo-lhe o lugar da expressão espontânea, própria, natural da criança. É nesse bojo que Froebel e Claparède, por exemplo, associam tais princípios à pedagogia.

Veremos, então, surgir um campo de conhecimento educativo – a pedagogia – que vai se utilizar de princípios provindos da moderna psicologia infantil e, numa perspectiva que também associa o romantismo às bases da biologia, faz emergir um novo conceito de jogo e de educação infantil.

No final do século XIX, o jogo adquire um estatuto educativo que convém abordar. São três as acepções que assume: como recreação, como artifício para fazer emergir o desejo de aprender e como exercício físico. Duas ideias estão presentes na recreação: a) Jogos organizados pelos professores – momento educativo sem deixá-lo a espontaneidade da criança; b) Como momento de liberdade concedida à criança – um momento educativo enquanto tal e sem qualquer intervenção adulta.

O debate sobre a importância que se deva atribuir ao jogo se faz num quadro tradicional no qual se associa recreação ao jogo, constituindo-se em uma contribuição à educação física e a forma de diversão conferida às lições e exercícios. O jogo está presente apenas através dos jogos disciplinados, controlados, vigiados, dirigidos, organizados. Não há espaço para valorização da espontaneidade no âmbito de um jogo considerado em si educativo.

Concluindo, o livro de Brougère sobre o jogo e suas relações com a educação constitui-se numa obra de referência para a ciência pedagógica, pois permite enxergar o conceito de jogo e de educação infantil sob uma visão científica rigorosa. O autor faz um traçado histórico muito pertinente, recorrendo às bases do surgimento da ciência que se ocupa do desenvolvimento infantil, tecendo análises críticas sobre as diversas teorias e teóricos que con0struíram suas concepções sobre o jogo.

Luiz Antonio Batista Leal – Centro de Formação em Artes/ FUNCEB. E-mail: [email protected]

Breve Tratado – ESPINOZA (AF)

ESPINOSA, B. Breve Tratado. Resenha de: ROCHA, André Menezes. Sobre a primeira tradução do Breve Tratado de Espinosa. Artefilosofia, Ouro Preto, n.14, julho, 2013.

As translucidas mãos do judeu

Lavoram na penumbra os cristais

E a tarde que morre é medo e frio.

(…)

Trabalha em um árduo cristal: o infinito.

Mapa de todas as estrelas.

Espinosa.

Poema de Jorge Luís Borges.

Borges gostava de nos lançar no universo dos livros mágicos. Como um bom bibliotecário, nos conduzia por estantes infindas como quem tem em mãos os fios que atravessam entradas e saídas de um imenso labirinto. Lembro-me deum destes livros, o infinito.

O livro infinito é aquele cuja leitura jamais se esgota, que sempre exprime um novo sentido desde que o leitor abra suas páginas. Este Breve Tratado de Espinosa, inédito em língua portuguesa, consiste no mais novo exemplar destes livros com que os leitores de Borges tanto se encantam. Um livro infinito sobre o amor infinito, em síntese, eis do que se trata. Este Breve Tratado de Espinosa é uma obra juvenil, escrita bem antes da Ética e, para alguns intérpretes, antes mesmo do Tratado da Emenda do Intelecto. Talvez por isso seja a melhor maneira de introduzir-se no pensar com os conceitos de Espinosa. Inicia-se com a intuição da essência absolutamente infinita de Deus e, após passar pelo conhecimento da essência das paixões e ações do s homens, trata dos bons desejos que nascem do uso da razão, do amor intelectual que é imanente à intuição e culmina com a demonstração do que é eterno na essência humana. Mas todas estas demonstrações só fazem sentido, no texto de Espinosa, se não se distingue a inteligência do afeto. Uma leitura tecnocrata dos textos filosóficos e, em especial, do texto de Espinosa, não passaria de um mísero avatar daquela velha vã filosofia de que falava Shakespeare. Como o olho da medusa, o entendimento do tecnocrata petrifica o sentido dos textos. Borges é quem nos diz o que perdeu o aprendiz impaciente do conto A Rosa de Paracelso.

A curiosidade, o prazer da leitura e o amor da inteligência são os guias mais seguros para os leitores e leitor a s que desejam iniciar-se na leitura dos clássicos e na reflexão filosófica. E no caminho da leitura surgirão muitas questões que em vez de barreiras constituir-se-ão como trampolins a elevação da reflexão.

Gostaria aqui de apresentar algumas questões que me ajudaram a prosseguir na leitura do Breve Tratado. Literatura e arte na composição do Breve Tratado. Os dois diálogos da primeira parte do Breve Tratado tratam de temas candentes da ontologia de Espinosa, mas também caros à tradição neoplatônica do Renascimento, seja na vertente de Marsilio Ficino que procurava desvendar o amor intelectual e obter a eternidade pela criação de mágicas obras de arte, seja na vertente de Leão Hebreu que procurava desvendar o amor intelectual e obter a eternidade pela sabedoria ética na conduta cotidiana e nas ações da vida. A questão da diferença entre amor concupiscente e amor intelectual, que é o mote da erotiké no primeiro diálogo, tinha sido intensamente tratada pelos artistas e pensadores do Renascimento. A partir de Panofsky, podemos acompanhar como a questão da diferença entre amor divinus e amor profanus foi tratada sob a forma artística, por exemplo, nas telas de Botticelli e nos diálogos do próprio Marsilio Ficino. Como sabemos, o jovem Espinosa viveu em Amsterdã na casa-escola do tutor Francisco van den Ende, um franciscano que, como Petrarca, abraçou o humanismo. Ele ensinava literatura latina e filosofia através de leituras coletivas encenadas que muitas vezes se transformavam em peças teatrais. Espinosa, que obteve uma bolsa de estudos como ajudante do mestre-escola, interpretou no Teatro Municipal de Amsterdã peças de Terêncio, o dramaturgo comediante que participou do círculo estoico de Cipião com o historiador Políbio no século II a.C em Roma. Na Escola de Van den Ende, Espinosa conheceu seus melhores amigos, entre os quais o próprio Jarig Jelles, a quem dedicou a versão holandesa do Breve Tratado. Seria demais imaginar que Espinosa tenha elaborado os diálogos a partir da experiência artística com o círculo de amigos na trupe de teatro de Amsterdã? No segundo diálogo, por exemplo, Erasmo e Teófilo encetam animada conversa sobre a diferença entre a causalidade eficiente imanente através das relações internas entre todo-partes e causa-efeitos. Conversações agradáveis podem se tornar profundas tanto na vida cotidiana como nas ações dramáticas. Os dois diálogos da primeira parte são redigidos com engenho retórico e arte dialética para significar que os conceitos filosóficos do Breve Tratado não precisam ser pensados no solipsismo, à maneira cartesiana, mas podem ser pensados em agradáveis conversas em que todos nutrem amizade pela inteligência e gosto pelas arte s ? Razão e Intuição. Espinosa escreve, na segunda parte do Breve Tratado [II, 4], que a razão é a crença verdadeira, pois é o modo de conhecimento que nos leva a ver claramente o que convém que a s coisa s seja m fora de nós, porém não o que são verdadeiramente. E, no entanto, o conhecimento racional desperta os bons desejos que nos conduzem à intuição e ao verdadeiro amor. Podemos dizer que o Breve Tratado foi escrito antes da descoberta das noções comuns como conhecimento racional das propriedades comuns necessárias dos modos in finitos e finitos? Ora, após distinguir a Natureza Naturante da Natureza Naturada [I,8], Espinosa deduz os modos infinitos, quais sejam, o movimento-repouso na matéria e o intelecto infinito na coisa pensante [II,9]. Se os modos infinitos são os fundamentos das propriedades comuns na Ética, isto é, se são o todo de que os modos finitos são as partes, não é preciso convir que são demonstrados por sua gênese no Breve Tratado ? Em que sentido se pode dizer que não há teoria das noções comuns do Breve Tratado ? Sabemos, pela nota complementar 5 redigida por Marilena Chauí em A Nervura do Real, que há diferenças entre a concepção de intuição no Breve Tratado e a concepção de ciência intuitiva na Ética. Afinal, que significa a afirmação, no Breve Tratado, de que o conhecimento intuitivo e o amor intelectual de Deus são paixões do intelecto humano? Nesta obra juvenil, Espinosa pensava o amor intelectual como uma revelação religiosa, ou seja, como a palavra silenciosa que a inteligência de Deus pronuncia sob a forma de intuições no intelecto humano? Quais as diferenças entre a concepção do amor intelectual no Breve Tratado e a concepção do amor intelectual na Ética ? A demonstração de que o diabo não existe. Em várias cartas, Espinosa conversa com amigos sobre o tema da superstição, da crença em fantasmas, espectros e, pior que tudo, da crença no capiroto, coisa ruim ou tranqueira que, como diz Guimarães Rosa, para o prascóvio encontra-se no olho esgueirado de bezerro doente, gato preto, sombração ou redemoinho n o meio da rua.

Nas cartas trocadas com o amigo Boxel, podemos perceber como Espinosa achava graça nestes assuntos. E talvez o espírito de graça destas cartas encontre-se neste Breve Tratado com a demonstração matemática da impossibilidade da existência do diabo. A demonstração segue como consequência da prova ontológica da existência de Deus, desde que esta existência seja pensada a partir da essência como realização da onipotência. Vale lembrar que esta demonstração para nós é engraçada, mas para o contexto das guerras de religião era grave.

Espinosa demonstra, por A + B, como quem demonstra que 2+2=4, que o diabo é uma impossibilidade ontológica: dado que a essência de Deus é absolutamente infinita e que é idêntica à sua potência, um diabo, um gênio maligno ou outro ser malfadado qualquer que tivesse poder para contrariar a essência de Deus só pode ser uma ficção literária ou lógica. O que contraria a onipotência de Deus pode até existir, como existem peixes que nadam contra a corrente do rio, mas não pode influenciar em nada a potência absolutamente infinita de Deus, assim como um peixe não pode mudar o curso do rio ainda que nade contra a corrente. O diabo não pode existir na realidade, não pode ser um ente real, só pode existir como ficção, só pode ser um ente de razão ou ente de imaginação. E como Ferreira Gullar que diz saber como 2 e 2 são 4 que a vida vale a pena, Espinosa demonstra, como 2 e 2 são 4, que o amor intelectual de Deus é o sumo da vida humana e que por ele se encontra tanto a virtude para agir nesta vida como a eternidade de que podemos participar desde que experimentemos um verdadeiro amor.

Ode à leitura. Esta novíssima edição do Breve Tratado de Espinosa tem muitos méritos e o menor deles talvez seja o fato de ser a primeira tradução em português. Os méritos encontram-se mais no uso da língua portuguesa que os tradutores e a revisora fizeram para apresentar este inédito de Espinosa.

A tradução de Luís César Oliva e Emanuel Rocha Fragoso é clara e elegante, o que torna o texto muito agradável para os leitores da língua portuguesa. A revisão técnica de Ericka Itokazu, como sabemos todos os que acompanhamos o processo, lapidou o texto com muito carinho, cuidado e generosidade, para assegurar a precisão dos conceitos e dos argumentos que constituem a arquitetônica do Breve Tratado ; deu polimento, como no ofício de fazer lentes, para que permitissem ver a luz com a máxima nitidez. Certa vez uma amiga me disse, diante do Memorial da América Latina, que as curvas do desenho concreto de Niemeyer impressionavam sua imaginação de tal maneira que ela se punha a pensar, com Einstein e Espinosa, se aquela arte arquitetônica não exprimiria à sua maneira as curvas concretas de um universo infinito e densamente invisível que se reflete na luz das estrelas.

Este Breve Tratado, brilhante qual um crista l e denso como um diamante, ergue-se no tempo como o memorial de Niemeyer ergue-se no espaço. Um livro mágico como aqueles que encantavam Borges, mágico como um mapa não de espaços, mas de tempos que se escandem de uma fonte eterna. Que as frases deste exemplar de livro infinito, semelhantes a curvas geométricas, façam o seu glorioso mister e conduzam leitores e leitoras às veredas concretas do infinito.

André Menezes Rocha-Doutor em filosofia pela FFLCH/USP. Leciona da Facamp/Campinas. Atualmente, realiza seu pós-doutorado sobre Espinosa na FFLCH/USP.

Human natures — genes, cultures and the human prospect | Paul Ehrlich

Se você é um cientista social que não admite que as palavras ‘evolução’ e ‘cultura’ habitem a mesma frase — como fiz de propósito no título acima —, então não leia este provocativo livro de Paul Ehrlich. Mas se você é um cientista natural que acha que a genética explica sem maiores dificuldades todos os aspectos do comportamento humano, o conselho é o mesmo: não leia este livro. Ambos os tipos de leitores ficarão desconcertados e correrão o sério perigo de mudarem suas opiniões.

Paul Ehrlich tem autoridade para escrever um texto como esse, capaz de abalar as convicções dos dois lados da polêmica questão das relações entre a evolução biológica e a cultura humana. Biólogo, professor de estudos populacionais e de ciências biológicas da Universidade de Stanford California (EUA), ele é nada menos que um dos inventores da questão ambiental contemporânea. Escritor prolífico, é autor e co-autor de dezenas de artigos e livros, entre os quais figuram pelo menos dois clássicos da moderna literatura socioambiental das décadas de 1960 e 1970 — The population bomb e extinction: the causes and consequences of the disappearance of species —, que colocaram os temas da superpopulação e da extinção de espécies na pauta ambiental planetária. Ehrlich resumiu boa parte de suas próprias pesquisas biológicas e ambientais, em combinação com uma excelente exposição sobre os fundamentos da ecologia, num belo livro de divulgação científica traduzido para o português (O mecanismo da natureza, Campus). Foi também um dos primeiros cientistas a se empenhar publicamente na proteção da biodiversidade e na promoção do princípio de sustentabilidade ambiental das atividades humanas. Leia Mais