Posts com a Tag ‘KOSELLECK Reinhart (Aut)’

Uma latente filosofia do tempo | Reinhart Koselleck

Com relativo atraso, as principais obras de Koselleck encontram-se traduzidas no Brasil. Crítica e crise (2009 [1959]), O futuro passado (2006a [1979]), Estratos do tempo (2014 [2000]) e Histórias de conceitos (2020 [2006]), publicados pela Editora Contraponto, reúnem os textos principais do autor, na diversidade de direções em que ele desenvolve suas ideias. O trabalho de tradução é quase sempre excelente, com uma linguagem clara, notas explicativas e didáticas, que esclarecem as dificuldades inerentes à tradução de textos que envolvem discussões históricas e etimológicas complexas, como é o caso em Koselleck. Crítica e crise, o primeiro livro da série, faria uma exceção ao grupo, pois consta com frases alteradas, abreviadas e fundidas com outras, o que exigiria uma revisão completa para deixar o texto mais fiel ao original. A parte boa é que se trata de uma exceção no conjunto.

Dado esse passo importante, é natural que agora se abra o caminho para textos menos conhecidos, avulsos ou presentes em coletâneas fora do campo dos livros principais do autor. Essa é a via seguida por Uma latente filosofia do tempo, publicado pela Editora Unesp, com organização de Hans Ulrich Gumbrecht e Thamara de Oliveira Rodrigues (que também assina um excelente prefácio) e tradução de Luiz Costa Lima. O livro é composto por quatro textos: “Estruturas de repetição na linguagem e na história”, “Sobre o sentido e o não sentido da história”, “Ficção e realidade histórica” e “Para que ainda investigação histórica?”, retirados de uma obra publicada postumamente, em 2010, pela Suhrkamp, com titulo Sobre o sentido e o não sentido da história, na qual estão reunidos trabalhos que abarcam 40 anos da produção de Koselleck, alguns deles inéditos. A seleção de Gumbrecht e Thamara Rodrigues é inteligente e apresenta-nos um Koselleck heterogêneo e heterodoxo, defensor de uma variedade de teses, esquemas, sugestões e observações com os quais sempre aprendemos muito. Leia Mais

El concepto de Estado y otros ensayos | Reinhart Koselleck

El concepto de Estado y otros ensayos reúne cuatro trabajos de Reinhart Koselleck, seleccionados por Elías Palti y Claudio Ingerflom, en su traducción al español. Los primeros tres ensayos, que conforman la primera parte del libro, versan sobre los principios teóricos que subyacen a la labor histórica de Koselleck. El último trabajo, que integra la segunda parte del libro, es una traducción de la voz “Estado” del Geschichtliche Grundbegriffe: Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland (GG), diccionario de conceptos históricos fundamentales en lengua alemana editado por Otto Brunner, Werner Conze y el propio Koselleck. Leia Mais

Der Briefwechsel: 1953–1983 | Reinhart Koselleck e Carl Schmitt || Der Begriff der Politik: Die Moderne als Krisenzeit im Werk von Reinhart Kosellec | Genaro Imbriano

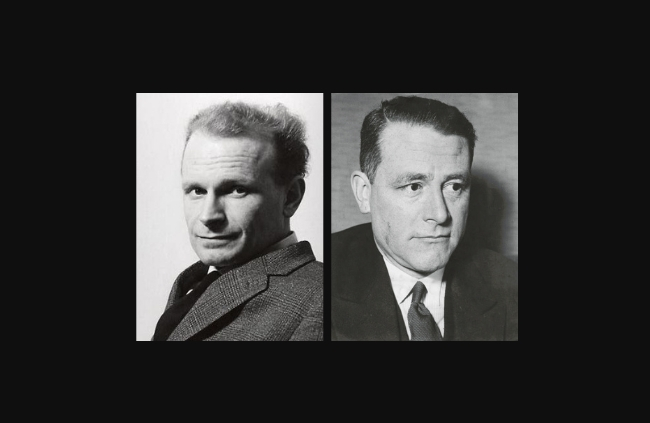

Reinhart Koselleck e Carl Schmitt | Fotos: Neue Bürcher Zeitung e Prodavinci

Estratos do tempo: estudos sobre história – KOSELLECK (HP)

KOSELLECK, Reinhart. Estratos do tempo: estudos sobre história. Tradução de Markus Hediger. Rio de Janeiro: Contraponto; Editora PUC-Rio, 2014. 352 p. Resenha de: HRUBY, Hugo. A complexidade do tempo histórico. História & Perspectivas, Uberlândia, v. 29, n. 54, 2 ago. 2016.

O conceito de História. | Reinhart Koselleck, Christian Meier, Horst Günther e Odilo Engels

O historiador, filósofo e político italiano, Benedetto Croce (1866- 1952), inspirou-se na filosofia hegeliana para sua concepção teórico-metodológica da história. Aqui nos interessa aquele aspecto do pensamento de Hegel que concebe o conceito como um “universal-concreto”, no sentido de estabelecer “a ligação entre as concretas particularidades do mundo empírico e os princípios gerais do Pensamento” (CONSTANTINO, 2013, p. 286). Assim, temos que o Idealismo croceano perceberia o conhecimento sempre como “conhecimento de conceitos e por meio de conceitos” (CONSTANTINO, 2013, p. 286).

No entanto, este pressuposto não redundaria em uma história dos conceitos. Mais que mera expressão, a Begriffsgeschichte trata-se de uma disciplina que deve determinada parcela da intelectualidade alemã (historiadores, filósofos, linguistas, juristas) seus primeiros empreendimentos de vulto já em meados do século XX. Prevaleceria aqui uma preocupação com “as mutações de termos e significados em sua relação com o invólucro sociocultural” (ASSIS; MATA, 2013, p. 10). Nesse sentido, o “conceito” seria compreendido não propriamente na acepção hegel-croceana, uma vez que o filósofo alemão, assim como Dilthey, era passível de críticas pela “baixa contextualização de ideias e conceitos utilizados no passado, no anacronismo daí derivado e na insistência metafísica da essencialidade das ideias” (JASMIN, 2005, p. 31). O “conceito” seria, antes, compreendido como “resultado de um processo de teorização” na descrição de uma “experiência histórica concreta” (KOSELLECK, 1992, p. 135-136). Desse modo, teríamos um conceito que guardaria em si uma experiência empírica que lhe seria correspondente, da qual decorreria “seu caráter único articulado ao momento de sua utilização” (KOSELLECK, 1992, p. 138). Daí que, para entendermos o conceito de história (ou, precisamente, a história do conceito de história), devemos entender as variações de seus usos e significados ao longo do tempo. Leia Mais

Futuro Passado. Contribuição à semântica dos tempos históricos | Reinhart Koselleck

No Brasil, o nome de Reinhart Koselleck tem, cada vez mais, se tornado familiar entre os que estudam história, sobretudo para aqueles particularmente interessados nas discussões teóricas da disciplina. Nascido no ano de 1923 em Gorlitz, Alemanha, Koselleck doutorou-se em 1954 com a tese Kritik und Krise [2], publicada cinco anos depois. Foi professor nas universidades de Bochum, Heidelberg e Bielefeld e co-autor do monumental “Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politish-zocialen Sprache in Deutschland” [Conceitos básicos de história. Um dicionário sobre os princípios da linguagem político-social na Alemanha] [3], obra em nove volumes publicados em Stuttgart entre 1972 e 1997. [4] Koselleck faleceu em 2006, aos 82 anos de idade.

Tanto a tese doutoral quanto os dicionários refletem uma preocupação do autor com a questão da semântica dos conceitos fundamentais, sobre os quais o primeiro trabalho permitiu um desenvolvimento inicial [5]. O nome de Koselleck encontra-se profundamente associado à chamada escola da “história dos conceitos” (Bregriffsgeschichte), que o autor, juntamente com seus antigos mestres, Otto Brunner e Werner Conze (que participaram da organização do monumental dicionário), iniciou em finais da década de 1960. A história dos conceitos propõe uma análise das mudanças ocorridas no conteúdo e utilização dos conceitos para um entendimento mais profundo das transformações históricas de duração mais ampla, sobretudo no período entre 1750 e 1850, que Koselleck chama de Sattelzeit e que marca, para o autor, a emergência da modernidade [6]. Discorrendo sobre a importância da história dos conceitos, Koselleck aborda a relação entre este “campo particular de estudos” (p. 104) e a história social. Para ele, a história dos conceitos não apenas contribui para a história social, como esta não pode ser praticada sem aquela, pelo menos no que se refere ao recorte cronológico trabalhado pelo autor: “Desde que a sociedade atingiu o desenvolvimento industrial, a semântica política dos conceitos envolvidos no processo fornece uma chave de compreensão sem a qual os fenômenos do passado não poderiam ser entendidos hoje” (p. 103). Por isso, conclui Koselleck, “A história social que queira proceder de maneira precisa não pode abrir mão da história dos conceitos, cujas premissas teóricas exigem proposições de caráter estrutural” (p. 118).

A proposta de uma história dos conceitos retoma, em parte, o projeto diltheyano de uma tradição hermenêutica orientada a reconstruir os significados que se sedimentam nas objetivações empíricas do sentido [7], mas esta retomada já aparece tematizada pelo “giro linguístico” [8] de Hans-George Gadamer, um dos mestres de Koselleck, para quem a linguagem é “a primeira interpretação global do mundo” que, por sua vez, “é sempre um mundo interpretado na linguagem” [9]

Em Futuro Passado, os ensaios reunidos proporcionam tanto uma síntese das perspectivas da história conceitual e da teoria da história quanto um resumo do próprio percurso historiográfico realizado por Koselleck, que a partir do estudo da linguagem buscou assinalar as transformações das quais emergiu a modernidade europeia no Sattelzeit [10]. Na argumentação de Koselleck, um dos elementos centrais que caracteriza essa modernidade diz respeito exatamente à nova percepção do tempo. De forma geral, a questão do tempo histórico, sua definição e apreensão constituem a linha que perpassa todos os ensaios que compõem este livro de Reinhart Koselleck, obra cuja primeira publicação data de 1979. Até a publicação da presente edição, o público brasileiro podia ter acesso principalmente a partir das edições francesa e espanhola [11], fato que certamente impossibilitava uma maior aproximação das contribuições teóricas de Koselleck; razão pela qual a presente edição foi (com justiça) tão bem saudada.

O livro divide-se em três partes: Sobre a relação entre passado e futuro na história moderna, Sobre a teoria e o método da determinação do tempo histórico e Sobre a semântica histórica da experiência, num total de quatorze ensaios dedicados a investigações que, se por um lado incidem sobre diversos aspectos da teoria da história, por outro guardam entre si uma questão comum: o tempo histórico. Interessa-nos apresentar esta questão e a forma como ela é tratada pelo autor. Para tanto, assumiremos uma postura dinâmica em relação ao texto, recorrendo ora a uns ensaios, ora a outros, sem, contudo, realizarmos uma apreciação detalhada de cada item especificamente. Antes, porém, situemos o autor no debate acerca do tempo na história.

Quando Marc Bloch propôs como definição do objeto da ciência histórica a fórmula “homens no tempo” [12] estava longe de simplificar a questão, como talvez possa sugerir as duas palavras concatenadas. Mesmo deixando de lado a discussão ontológica sobre o homem, cuja saída proposta pelo filósofo Ernst Cassirer é, para o historiador, bastante adequada [13], resta-nos saber, afinal, de que “tempo” está se tratando.

José Carlos Reis, comparando as noções de tempo nos Annales, Paul Ricouer e Koselleck, assinala que os conceitos de “permanência” e “simultaneidade” parecem ser centrais na perspectiva do tempo histórico dos Annales:

Os Annales, e Braudel em particular, construiriam o conceito de “longa duração”, que ao mesmo tempo incorpora e se diferencia do conceito de estrutura social das ciências sociais. A longa duração é a tradução, para a linguagem temporal dos historiadores, da estrutura atemporal dos sociólogos, antropólogos e lingüistas. [14]

Se admitirmos esta concepção como sendo a que Marc Bloch empregava em sua definição, muito embora ela seja apresentada de uma forma um tanto simplificada por José Carlos Reis, será possível percebermos a peculiaridade de Koselleck nos que diz respeito ao tratamento desta questão. Em comum, está o fato de que ambas concepções apresentavam o tempo histórico como uma alternativa aos tempos da natureza e da consciência [15]. Instaura-se um “terceiro tempo”. Não obstante esta convergência entre Ricouer, Annales e Koselleck, a definição do tempo histórico em cada um possui diferenças importantes entre si. Interessanos, contudo, indicar a definição proposta por Koselleck.

Já no prefácio do livro Koselleck expõe a hipótese central de sua argumentação. Para ele, é na relação entre o passado e o futuro, na distinção entre ambos que se constitui o tempo histórico. Partindo de uma terminologia antropológica o autor define: “… entre experiência e expectativa, constitui-se algo como um „tempo histórico‟” (p. 16). Isto é, na forma como cada geração lidou com seu passado (formando seu campo de experiência) e com seu futuro (construindo um horizonte de expectativa) surgiu uma relação com o tempo que permite que o caracterizemos como tempo histórico. A modernidade, diz Koselleck, caracteriza-se pelo progressivo afastamento entre experiência e expectativa: “só se pode conceber a modernidade como um tempo novo a partir do momento em que as expectativas passam a distanciar-se cada vez mais das experiências feitas até então” (p. 314). Este, por sua vez, é um tempo não apenas histórico, mas historicizado, de vez que a forma como cada geração operou esta relação entre passado e futuro pôde ser alterada. Assim sendo, Koselleck afirma que “à medida que o homem experimentava o tempo como um tempo sempre inédito, como um „novo tempo‟ moderno, o futuro lhe parecia cada vez mais desafiador” (p. 16). A experiência do novo, imprevisto, parece ter se acentuado no contexto da revolução francesa. Ali o tempo histórico sofreria uma mudança de orientação, e é por isso que o autor concentra-se na análise deste período, observando como esta nova consciência pôde ser expressa através da linguagem, na criação de conceitos de movimentos que pareciam emancipados do passado: ruptura radical, que marca ainda hoje nossa relação como o passado e com o futuro. Vale dizer: com o tempo histórico.

Koselleck fornece, portanto, as duas ideias centrais da nossa modernidade (inaugurada, no que diz respeito à questão do tempo histórico, pela filosofia da história): um futuro inédito e um tempo passível de aceleração (pp. 35-36). Segundo o autor, foi predominante na cristandade ocidental, até o século XVI, a expectativa do fim do mundo (p. 24), cujo adiamento constante não destruía (pelo contrário, até reforçava) sua certeza e espera. A modernidade define uma nova forma de relacionamento dos homens com o tempo e, de alguma forma, com a história.

A emancipação do futuro em relação ao passado é observada de forma muito arguta por Koselleck ao estudar as transformações conceituais por que passaram as ideias de “história” e “revolução”. O autor aponta que, no âmbito da língua alemã, o termo estrangeiro Historie “que significava predominantemente o relato, a narrativa de algo acontecido” foi sendo preterido pela palavra alemã Geschitchte, significando

originalmente o acontecimento em si ou, respectivamente, uma série de ações cometidas ou sofridas. A expressão alude antes ao acontecimento [Geschehen] em si do que a seu relato. No entanto, já há muito tempo ‘Geschichte’ vem designando também o relato, assim como ‘Historie’ designa também o acontecimento. (p. 48)

Esta substituição no seio da língua alemã acusa a superação (ou, pelo menos, o desgaste) das noções tradicionais de história, que a dotavam da capacidade pedagógica e exemplar: a história magistra vitæ. Já o conceito de “revolução”, que designava, originalmente, um movimento circular, passa a apontar – a partir da revolução francesa – para um estado de organização que não mais retornará à sua origem. Abre-se ao desconhecido, inaugura um novo horizonte de expectativa que não mais está desenhado no campo de experiência. Por fim, é necessário assinalar que o conceito traz junto de si uma ideia de aceleração do tempo (p. 68). Se hoje tal ideia nos parece normal, no advento desta modernidade de que vimos falando ela possuía um significado importantíssimo:

Quando Robespierre conclamou seus cidadãos a apressar a revolução para trazer a liberdade à força, pode-se enxergar por trás disso um processo inconsciente de secularização das expectativas apocalípticas de salvação. (p. 69)

É assim que, para o autor, pode-se inferir da disputa linguística uma nova consciência do tempo por partes dos agentes. Com isso, acreditamos que é possível obtermos uma ideia geral sobre a forma como Koselleck aborda a questão do tempo histórico: mostrando-o como uma criação histórica, por isso mesmo suscetível as modificações ao longo da própria história.

Notas

1 Mestrando em História pelo PPHR (Programa de pós-graduação em história da UFRuralRJ) – Bolsista Capes. E-mail: [email protected]

2 No Brasil, a obra foi publicada conjuntamente pelas editoras Contraponto e Eduerj: KOSELLECK, Reinhart. Crítica e crise: contribuição à patogênese do mundo burguês. Rio de Janeiro: Contraponto e Eduerj, 1999.

3 Seguindo a tradução fornecida por Elias Palti. PALTI, Elias. “Introdución”. In: KOSELLECK, Reinhart. Los estratos del tiempo: estudios sobre la historia. Barcelona: Ediciones Paidós, 2001. [pp. 09-32], p.09.

4 Além deste dicionário, sobre o qual há um detalhamento razoável no texto de apresentação do Professor Marcelo Jasmim para o livro Futuro Passado ora analisado, existem ainda outros dois dicionários que aparecem comentados no texto de Elias Palti: Historisches Wörterbuch der Philosophie [Dicionário de filosofia de princípios históricos], publicado na Basiléia em 1971 e Handbuch politisch-sozialer Grundbegriffe in Frnkreich, 1680 – 1820 [Manual de conceitos político-sociais na França, 1680-1820], publicado em Munich em 1985. PALTI, Elias. Op. cit., p.09 (a tradução em português segue a tradução para o castelhano proposta por Elias Palti)

5 Tal como sugere o Professor Marcelo Jasmim: JASMIM, Marcelo. “Apresentação”. In: KOSELLECK, Reinhart. Futuro Passado. Contribuição à semântica dos tempos históricos. Rio de Janeiro: Contraponto, Editora Puc-RJ, 2006. [pp.09-12], p.09. Todas as referências no corpo do texto dizem respeito a este livro.

6 PALTI, Elias. Op. cit., p.09.

7 Idem, p.14.

8 Agradeço as sugestões de Walter Luiz de A. Neves, quem me indicou a referência de Elias Palti e com quem realizei um estudo conjunto do livro de Koselleck, que serviu de base para a escrita de parte do presente texto.

9 GADAMER, apud in: PALTI, Elias. Op. cit., p.14 (tradução livre).

10 JASMIM, Marcelo. Op. cit., p.09.

11 A edição original teve como título Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten. Frankfort: Suhrkamp Verlag, 1979. A edição francesa data de 1990: Le Futur Passé. Contribuition à la sémantique des temps historiques. Paris: Editions de L‟École des Hautes Études en Sciences Sociales, 1990. A edição espanhola apareceu em 1993: Futuro Pasado: para una semántica de los tiempos históricos. Barcelona: Paidós, 1993.

12 BLOCH, Marc. Apologia da História ou o Ofício de Historiador. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2002.

13 O filósofo neokantiano, ao reportar-se ao debate filosófico acerca da natureza humana, afirma, seguindo Ortega Y Gasset, a ruptura com o pensamento eleático no que se refere à teoria grega do ser. Isto é, uma libertação do naturalismo; libertação esta que afirma o caráter distintivo do homem na história, não mais na natureza. CASSIRER, Ernst. Ensaio Sobre o Homem: introdução a uma filosofia da cultura humana. São Paulo: Martins Fontes, 1994. pp. 279-280.

14 REIS, José Carlos. História & teoria: historicismo, modernidade, temporalidade e verdade. Rio de Janeiro: Editora FVG, 2006, p.198.

15 A noção de que o tempo histórico constitui um “terceiro tempo” remete inicialmente ao nome de Paul Ricouer, nos diz José Carlos Reis. Assim, o tempo histórico atua no vão entre outros dois tempos: “Se o tempo da consciência é mortal, finito, tendência do ser ao nada, e se o tempo da natureza é permanência, reversibilidade e tendência ao ser, pois o que foi retorna, ele [o historiador] deve procurar inscrever o que passa no que não passa, o irreversível no reversível…” REIS, José Carlos. Op. cit., p.183.

Referências

BLOCH, Marc. Apologia da História ou o Ofício de Historiador. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2002.

CASSIRER, Ernst. Ensaio Sobre o Homem: introdução a uma filosofia da cultura humana. São Paulo: Martins Fontes, 1994.

KOSELLECK, Reinhart. Futuro Passado. Contribuição à semântica dos tempos históricos. Rio de Janeiro: Contraponto, Editora Puc-RJ, 2006.

PALTI, Elias. “Introdución”. In KOSELLECK, Reinhart. Los estratos del tiempo: estudios sobre la historia. Introdución de Elias Palti. Barcelona: Ediciones Paidós, 2001.

REIS, José Carlos. História & teoria: historicismo, modernidade, temporalidade e verdade. Rio de Janeiro: Editora FVG, 2006.

Bruno Silva de Souza – Mestrando em História pelo PPHR (Programa de pós-graduação em história da UFRuralRJ) – Bolsista Capes. E-mail: [email protected]

KOSELLECK, Reinhart. Futuro Passado. Contribuição à semântica dos tempos históricos. Rio de Janeiro: Contraponto; Editora Puc-RJ, 2006. Resenha de: SOUZA, Bruno Silva de. Aedos. Porto Alegre, v.3, n.8, p.226-231, jan. / jun., 2011. Acessar publicação original [DR]

Crítica e crise: uma contribuição à patogênese do mundo burguês – KOSELLECK (RBH)

KOSELLECK, Reinhart. Crítica e crise: uma contribuição à patogênese do mundo burguês. Tradução de Luciana Villas-Boas Castelo-Branco. Rio de Janeiro: Contraponto, 1999. Resenha de: MAGALHÃES, Marionilde Dias Brepohl de. Revista Brasileira História, São Paulo, v.21, n.42, 2001.

Obra de fundamental importância para o conhecimento da dinâmica interna do Iluminismo e da gênese do mundo burguês, Crítica e crise, publicada na Alemanha em 1953, é traduzida somente agora em língua portuguesa. Pretendendo desvendar a natureza do mundo contemporâneo, a obra pode ser lida também como importante contributo à Teoria da História.

Koselleck propõe-se a demonstrar como a Filosofia da História, produção intelectual elaborada no século XVIII, não apenas justificou a ascensão da burguesia, como também inaugurou uma nova percepção do mundo, do mundo em crise, algo que se estende desde a Revolução Francesa até a Guerra Fria. Esta percepção do mundo é elaborada através da Filosofia da História, que cria a prospectiva utópica.

Nesta tese, o autor procurará associar análises relevantes da produção intelectual do XVIII, sem fazer, contudo, uma História das Idéias (Geistgeschichte). O movimento das idéias lhe interessa apenas na medida em que desvele o incidente político. Interessam-lhe menos as genealogias ou as formas do pensamento organizado, e mais sua evidência política.

Seu tema versa sobre os filósofos das Luzes antes da revolução, seus atos e pensamentos, independentemente de serem eles pensadores eruditos ou meros autores de panfletos anônimos. Interessa-lhe destacar seus denominadores comuns: a abordagem heurística, que visa a elucidar a ligação entre a utópica filosofia da história e a revolução desencadeada em 1789, que reside na conexão pressuposta entre crítica e crise (p. 13).

Segundo ele, a conjuntura a partir da qual surgiram as Luzes não explica as mudanças ocorridas no século XVIII. O que mudou foram as circunstâncias: o Estado estava se enfraquecendo na França, e por isso, em que pese o monarca continuar a decidir soberanamente, ele pareceu submeter-se às Luzes. No entanto, o Estado Absolutista permanece intacto até a Revolução Francesa1.

A crítica dos iluministas provocou a crise na medida em que o senso político lhes escapava. O espírito burguês do século XVIII transformou a História em um processo. Ao soerguerem como que um tribunal da razão, as Luzes passam a chamar às falas a Teologia, a História, a Arte, o Direito, o Estado e a Política. E, interessante, os filósofos das Luzes aplicaram o método divino à história (condenação/salvação). Submete-se o plano da salvação divina às Luzes.

Neste processo de secularização, o plano da salvação se torna o plano do futuro, moralmente justo e conforme a razão. Mas a moral (ética cristã secularizada) é estrangeira à realidade dada, e vê na ordem política uma determinação heteronômica que embaraça sua autonomia. Por isso, a salvação secularizada (doravante concebida como progresso) só pode se concretizar no futuro, pois a crítica é impotente diante das instituições estabelecidas. Por isso a história se reveste de uma perspectiva utópica.

Dois fatos importantes marcaram o início e o fim do Absolutismo: as guerras religiosas e a Revolução Francesa.

Na França, onde o Estado consegue muito cedo subjugar as guerras religiosas por meio de uma ação racional (pela política, porquanto o Estado logra eliminar todas as demais instituições autônomas em seu favor), constrói-se, de forma mais evidente, a doutrina da razão de Estado.

A razão de Estado pressupõe que a política pode ser tratada fora das considerações morais. Esta se desenha pela percepção de que as guerras religiosas são fruto da intolerância e da liberdade do povo para escolher entre esta ou aquela verdade moral.

Para que a paz seja estabelecida faz-se necessário, pois, que o soberano suprima a liberdade do povo em nome da própria paz.

Barclay2, já em 1605, confrontou o monarca com a seguinte alternativa:

Ou restituis a liberdade ao povo, ou lhe assegureis a paz interior, pela qual o povo sacrificou sua liberdade (…) Se o monarca admitisse oposição, sem dívida se libertaria de responsabilidades, mas carregaria a culpa por todas as agitações que nascessem da intolerância (…) ou fazia que todos se curvassem ou ninguém se submeteria (p. 22).

Mas não há, nestes escritos, a idéia de perda total da liberdade. A liberdade deve ser vivenciada no mundo interior. Nesta esfera, é o indivíduo mesmo que se julga, no refúgio de seu eu. Já o seu eu exterior é julgado pelos que dominam. Quem quer externar o que sua consciência diz, morrerá. Logo, a consciência é algoz de si mesma, pois é ela quem provoca a guerra religiosa.

Esta distinção entre vida exterior e vida interior faz com que se rompa a relação responsabilidade/ culpabilidade, constitutiva da consciência. Os súditos não tinham mais responsabilidade, apenas culpabilidade. A responsabilidade passou a ser apanágio do soberano.

Entretanto, para que o soberano domine, necessário se faz agir com eficácia: não lograr manter a paz é o limite de seu próprio poder. Por isto, necessita acumular poder, elaborar regras e jogos que só ele conhece e que não podem ser conquistados pela moral.

As guerras religiosas influenciaram decisivamente a Teoria Política de Hobbes. Ele funda uma antropologia individualista, ao afirmar serem para o homem bem problemáticos os vínculos sociais, políticos e religiosos, pois ele tende, inexoravelmente, ao apetite e à fuga, ao desejo e ao medo. Trata-se, pois, de uma teoria da guerra civil, donde se justifica a importância do Estado: o Estado de guerra pertence à natureza humana; a paz só existe enquanto esperança e desejo… (p. 27). Já a razão não precisa da moral, pois substitui a moral na política, porque a moral é definida pela religião, e como há muitas religiões, os valores se conflitam. Afinal, quando os presbiterianos e independentes evocam a graça teológica, trata-se apenas da expressão de sua paixão (p. 29).

A pretensão das seitas, para Hobbes, de julgar entre o bem e o mal, não leva à paz, mas é fonte do próprio mal. Isto se deve não apenas à vontade de poder que atiça a guerra civil, mas também à referência a uma consciência que não tem apoio exterior. A consciência moral não é causa da paz, mas da guerra.

Ao separar consciência e ação, Hobbes introduz o Estado sob o aspecto de instância, que exclui a moral de suas repercussões políticas, pois o interesse público e o ato de legislar do soberano são a autoridade e não a verdade. E submete também o Direito ao Estado, porquanto o Direito, por sua vez, está ligado aos interesses sociais e esperanças religiosas. Por esta razão, também o Direito tem de se sujeitar à autoridade do rei.

O Estado torna-se então o Deus mortal. Mais do que isto: torna-se um automaton, a grande máquina (p. 33). Ele assegura, protege, prolonga a vida dos homens. Mas como mortal, ele pode se esfacelar e fazer a sociedade cair no estado da natureza — o que levaria a uma nova guerra civil. Portanto, o Estado tem de fazer de tudo para assegurar a obediência de todos.

É a partir desta clivagem que o homem se parte em dois, uma metade privada e a outra pública, e suas convicções passam a ser vivenciadas no secreto — in secret free.

A dicotomia entre homem simples e homem público é constitutiva da gênese do segredo. As Luzes dilatarão pouco a pouco o foro interior da convicção, mas toda a pretensão ao que revelava domínio do Estado ficava necessariamente envelopada com o véu do sagrado.

A neutralização da consciência pela política favorece a secularização da moral. Mas o arrefecer da religiosidade é fatal para o Estado, porque os temas tradicionais vão ser reeditados de forma secularizada. Quando se esquece as origens do Estado (guerra civil), a razão de Estado aparece como imoral por excelência. Com o fim das guerras de religião, o Estado será portanto encarado como uma pessoa moral que, independentemente da Constituição (católica ou protestante), Monarquia ou República, vê-se face a face com outros Estados. Neste território, a um só tempo existencial e político, os filósofos das Luzes debruçam-se sobre si mesmos. Seu ponto de partida é o foro interior, que vai se dilatando até que se crie como que um segundo espaço público. Gradativamente, esta dilatação atingirá o próprio Estado.

Para John Locke, que viveu num país em que o parlamento já exercia bastante influência sobre o Estado, há três sortes de leis:

A Lei divina, que regulamenta o que é pecado e o que é dever (The divine law the mesure of sin and duty); a Lei civil, que regulamenta o crime e a inocência (The civil law the mesure of crimes and innocence), ou seja, a lei do Estado, ligada à coerção cuja tarefa consiste em proteger o cidadão; em terceiro lugar, a lei especificamente moral, que arbitra sobre o vício ou a virtude, que é revelada pela opinião pública (p. 50).

Uma vez que não é autorizada pelo Estado, a opinião pública só existia secularmente nos clubes, cafés e salões, onde as pessoas transitavam e emitiam seus juízos — não legislavam diretamente, mas a força de seu julgamento autônomo residia na censura, donde a necessidade de publicizá-la.

É neste contexto que se compreende o movimento intelectual de Locke que, ao interpretar a lei filosófica como opinião pública, investe politicamente no foro interior da consciência humana — subordinada por Hobbes à política do Estado. Para Locke, as ações públicas não devem estar submetidas apenas ao Estado. Por isto, ele trespassa a restrição existente no Absolutismo, porquanto a moral não se limita ao eu interior, mas afronta o Estado.

Quem decide? Instância moral dos cidadãos ou a política do Estado? Ou os dois em conjunto? A lei moral não pode exercer poder, mas sim influência política indireta.

Neste círculo (da crítica) encontrar-se-ão os burgueses arrivistas, os protestantes perseguidos, os sábios, eclesiásticos progressistas, militares de alta patente, magistrados, atores que constroem um segundo domínio, compreendido por Koselleck como o reino da crítica.

A estratégia deste novo domínio público (que é ao mesmo tempo privado) é semelhante à dos maçons, que pretendiam traçar planos racionais para a felicidade da vida social. Afinal, os maçons mesclam poderes místicos da igreja e polícia secreta do Estado, ao que associam ainda um terceiro poder — a censura.

No reino da crítica, ainda não se pretende destruir o Estado; quer-se viver como iguais entre si, à parte do Estado, sem hierarquias. O segredo é a garantia de sua proteção: A liberdade secreta se torna o segredo da liberdade. A outra função do segredo é a de propiciar a coesão entre os irmãos. Nasce aí uma nova elite, denominada humanidade, que sente ser seu dever servir a este novo mundo.

A quem eles obedeciam? Ao desconhecido, pois o seu superior era invisível. Logo, quem detinha mais segredos sobre as organizações, detinha mais poder.

Os maçons, aos seus próprios olhos, queriam fazer o bem, mas encontravam obstáculos, quais fossem: a divisão do mundo entre homens e Estados divergentes, a hierarquia social e as religiões em conflito.

Por esses motivos, a crítica permanecia obediente ao Estado, devendo os progressistas limitarem-se ao espírito das ciências3.

No entanto, à medida que a crítica da razão torna todos iguais, inclusive o soberano, ela reduz todos os homens à condição de cidadãos. E se todo cidadão é igual, todo poder é abuso de poder, e o rei absolutista é um usurpador.

Por outro lado, tanto quanto o rei, os críticos transformam-se em tiranos de sua própria argumentação, ou seja, têm de ser igualmente criticados. Para Kant, no reino da crítica com seus segredos, a política pareceu retomar as funções do Estado com seus arcanos. Não é mais a crítica que se substrai do Estado; ela quer estender seu reino tão soberanamente, que são os Estados e as Igrejas que parecem fechar-se diante do julgamento da crítica, para se submeterem a ela. A crítica adquire tanta segurança que chega a tachar o Estado e a Igreja de hipócritas. Se o Estado não se submete à razão crítica, ele só tem direito a um respeito dissimulado. Em síntese, o politicum da crítica não se caracteriza pelo falado, mas por separar o Estado de seu reino.

O dualismo entre o reino da moral e o reino da política permitiu abrir um horizonte apolítico (ser a favor ou contra), primeiramente contra as religiões, e gradativamente contra o Estado. Graças a este pensamento dualista, a nova elite adquiriu uma consciência de si original, a saber, um grupo de pessoas que como representantes e como educadores de uma nova sociedade tomam posição dizendo não ao Estado Absolutista e à Igreja.

No momento em que as Luzes negam o Estado Absolutista, a história fica em aberto e, assim, se enuncia a crise4.

Na Alemanha, observa-se clara percepção da tensão entre moral e política, o que deveria provocar a cisão entre Estado e sociedade5. Todavia, nesta região, a burguesia é fraca e minoritária, logo, as sociedades secretas são ferrenhamente perseguidas e colocadas fora da lei. Diz-se delas que são um Estado dentro do Estado, que se trata de uma conspiração jesuítico-maçônica, acima dos Estados soberanos, para destruí-los, a eles e às igrejas. O que os incita a pensar nestes pequenos grupos como tão poderosos, com uma força catastrófica? A Filosofia da História, vista como grande ameaça, pois iria substituir a religião pela moral.

Os maçons, segundo Leibniz,

aparecem no lugar de Deus. Assim como Deus só age de maneira oculta, fornece ser, força, vida e razão sem deixar-se perceber, os irmãos das lojas também têm que encobrir seu segredo, pois na opacidade de seus planos reside a bondade, a sabedoria e o sucesso do grande projeto (p. 115).

Para Leibniz, os maçons queriam abolir o Estado, sem violência, simplesmente minando-o gradativamente.

Ainda, a Filosofia da História, para Leibniz, legitima a arte moral e produz o homem novo, deus na terra que quer dirigir a história (p. 116), mas não o fará pela violência, e sim pela vontade.

Göchhausen, um militar prussiano, maçon, mas lacaio do rei, assim denuncia os iluministas:

A razão, aparentemente, irá criar um território sem fronteiras e instaurar a era da frugalidade espiritual, física e política no país de fria abstração; mas, de fato, só haveria duas condições toleráveis: a classe que governa e a classe que é governada (p. 119).

Dadas estas perseguições, a revolução não se desenlaça na Alemanha, mas na França. Neste país, a crise se inicia com Turgot, Ministro de Estado oriundo das Luzes, censor moral que entra na cena pública. Para conter a revolução, defendia ser necessário criar-se um Estado cesarista, com um espaço para os liberais. Colocava-se contra os parlamentos e contra o rei.

Turgot, como Hobbes, defendia o Absolutismo esclarecido. Logo, o rei só tinha legitimidade quando suas leis se assentassem no direito moral, sem o que perderia sua autoridade. Ao operar uma divisão dualista entre a moral e a política, Turgot elide

a questão concreta de saber onde e como o direito moral e o poder coincidem, o que equivale a uma forma política de uma ordem moral de Estado… Se para os absolutistas a subordinação da moral à política era o princípio de ordem que colocou um fim à guerra civil e impediu que ela se reacendesse, para Turgot, esse princípio transformou-se no facho que a inocentava, pois, para Turgot, submeter a consciência à política não é evitar a guerra civil, mas fomentá-la. Opor-se à voz da consciência é ser sempre injusto, é justificar a revolta e dar lugar ao tumulto (p. 125).

Com este reconhecimento, Turgot prepara a cena para a revolta.

Rousseau, o primeiro dos democratas modernos, apresenta-se com a seguinte questão: A condição de liberdade é que cada um só obedeça a si mesmo. O monarca não representa a vontade da sociedade, esta é representada pela vontade geral. Mas esta vontade geral, que é agora soberana, é entretanto invisível. Se todos são soberanos, a sociedade é estatizada. Mas esta totalidade racional só o é em aparência, pois cada cidadão só adquire liberdade quando participa da vontade geral, mas como homem ele não sabe quando e como seu eu interior coincide com esta vontade geral, pois o homem individual se engana, enquanto a vontade geral nunca pode se enganar.

Para não permitir o engano, impõe-se a correção das vontades, que é concretizada com a ditadura. A ditadura se diferencia do Absolutismo porque nela se integra o eu interior, e não apenas o eu exterior (ou seja, há que se transformar as ações em convicções). Para tanto, como nem todos os cidadãos conhecem a vontade geral, precisam de guias que criem a identidade entre a moral e a política — com vistas a mostrar o bom caminho. O reino da opinião pública de Rousseau se torna ideológico. O censor público transforma-se em chefe ideológico. Entretanto, ele não pode demonstrar que está mandando, ele tem de dissumular, como nas sociedades secretas.

A ditadura ideológica da virtude desaparece atrás da máscara da vontade geral. Mas porque é instável, impõe-se, ao lado da ideologia, o terror. Daí resulta a desagregação da ordem. Logo, a autoridade não é só ela imoral, mas transforma toda a sociedade em imoral, porque mesmo o homem esclarecido tem de ser hipócrita.

A inocência moral leva à desobediência, que leva à revolta, que resulta na guerra civil. A crise significa então o tribunal da moral, onde vencerá o despotismo ou a justiça.

Este paradigma pode ser evidenciado em Raynal — que enxerga na independência dos Estados Unidos a oposição entre velho e novo mundo; o velho, déspota, o novo, da inocência moral6. Quem triunfa naquele país é a verdade moral dos oprimidos. Ou seja, é com a guerra e com seus meios violentos que se inicia o tempo em que a virtude e o vício se separam. Raynal conclama à revolução em nome da Filosofia da História; crise e Filosofia da História estarão doravante intimamente ligadas.

Com estas constatações, Koselleck conclui que a incerteza da crise se identifica com a certeza do planejamento da história utópica. Esta provoca aquela, e vice-versa; as duas juntas perpetuam o processo que os intelectuais burgueses abriram contra o Estado Absolutista. A burguesia usurpa o poder com a má consciência de um moralista que crê que o sentido da história é o de tornar dispensável o poder. A utopia como resposta ao Absolutismo abre assim o processo dos Tempos Modernos. Porque, de resto, com Tom Paine, a vitória da revolta norte-americana deu-se pela verdade moral, e na França revolucionária, pela política…

Notas

1 Com esta afirmativa, o autor se afasta das interpretações que entendem as idéias como responsáveis pela revolução. Se elas o foram, não foram seus atores que estiveram à frente do movimento (p. 19 e ss.).

2 Humanista e jurista, Barclay tinha em vista o Estado Absolutista; suas idéias foram acompanhadas de perto por Richelieu.

3 A institucionalização da crítica se dá, num primeiro momento, de forma dissimulada, pelo e no teatro ou pela e na literatura. O resgate do drama tem este sentido, de oposição de forças diametralmente opostas: razão/ revelação, liberdade/ despotismo, natureza/ civilização, comércio/ guerra, moral/ política, decadência/ progresso, luz/ trevas.

4 Koselleck toma de empréstimo o termo crise, tal qual ele é empregado por Rousseau, como uma doença do corpo.

5 À época do Sturm und Drang (Tempestade e ímpeto), primeira fase do Romantismo, também compreendido como Romantismo Ilustrado.

6 Segundo Koselleck, em Raynal, a inocência moral deixa de ser pensada como antecessora no tempo do Absolutismo, e é projetada no presente, geograficamente — o oprimido dos Estados Unidos contra a Europa despótica.

Marionilde Dias Brepohl de Magalhães – Universidade Federal do Paraná

[IF]