Posts com a Tag ‘Morte’

O Enfrentamento da Doença e da Morte- as diferentes faces de Jesus como recurso terapêutico | Antônio Marcos Tosoli Gomes

Antonio Marcos Tosoli Gomes é professor titular da área de Enfermagem em Doenças Contagiosas do Departamento de Enfermagem Médico-Cirúrgico e do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Faculdade de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Editor associado de uma revista científica e membro do conselho editorial e Adhoc em outras revistas científicas. Coordena projetos de pesquisa financiados pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e pela Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro. É pesquisador 1D/CNPq, Procientista da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e Jovem Cientista do Nosso Estado/FAPERJ. Líder do Grupo Religares de Pesquisa Espiritualidade e Religiosidade no Contexto do Cuidado de Enfermagem e Saúde. Desenvolve pesquisas na área da espiritualidade e religiosidade em saúde e em enfermagem, cuidado de enfermagem e grupos populacionais vulneráveis. Já publicou 3 livros autorais originados de suas orientações sobre espiritualidade. Leia Mais

Loas que carpem: a morte na literatura de cordel | Marinalva Vilar de Lima

Morte do Padre Cícero | Imagem: Tribuna do Sertão

O tema da morte, do morrer e dos mortos vem sendo apresentado em muitos suportes da cultura material, o que demonstra a multiplicidade e complexidade da experiência da (in)finitude humana nos artefatos culturais. Quando direcionamos a atenção para a literatura, muito tem se produzido nos diferentes gêneros. No caso específico da literatura de cordel, nos perguntamos como a morte, o morrer e os mortos são representados e versados? É sobre isso que esse texto irá discorrer a partir do livro aqui resenhado.

O trabalho contém 297 páginas, nas quais são apresentados os resultados da pesquisa de doutoramento em História, desenvolvida por mais de quatro anos, ao longo dos quais a autora realizou diversas viagens entre Ceará, Paraíba, Rio de Janeiro e São Paulo. A tese foi defendida no ano de 2003 e o livro publicado dezessete anos depois, o que permitiu uma adaptação e revisão do trabalho inicial. No que concerne à temática da morte, do morrer e dos mortos, a partir da literatura de cordel, é um trabalho inédito, talvez a primeira tese de História sobre a temática no Brasil. Leia Mais

Cementerio General de Concepción. Patrimonio Recobrado | Armando Cartes Montory

El autor del libro que reseñamos con agrado es del investigador y académico Armando Cartes, que se ha destacado por su prolífica cantidad de publicaciones sobre la historia de Concepción y la región del Bío-Bío, y que le ha significado alcanzar la condición de profesor titular en la Universidad de Concepción y Director del Archivo Histórico de Concepción. Leia Mais

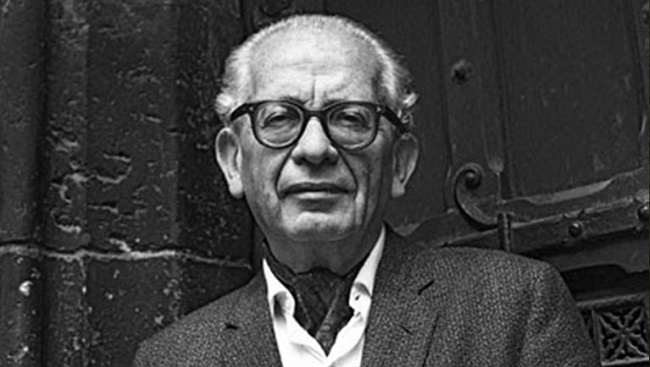

El cadáver de Balmaceda. Locura, suicidio y muerte en Chile (1890-1921) | Mario Fabregat Peredo

Balmaceda muerto | Imagem: wikipedia

En el contexto de la continua renovación temática en la historiografía chilena tenemos el privilegio de presenciar durante los últimos años la emergencia de un campo de estudios historiográficos sobre el suicidio, que recoge elementos de la historia cultural, historia de las ideas, de las ciencias y de las emociones, entre otros aportes, para el tratamiento de las fuentes y del tema. Al trabajo de Daniela Belmar, A nadie se culpe de mi muerte. Suicidios entre 1920-1940. Santiago y San Felipe de 20181 y al texto Más Allá De La Muerte, Recopilación De Cartas y Notas Suicidas (Chile, 1870-1937) de Mario Fabregat Peredo y la misma Daniela Belmar, de 20202, se sumó a fines del año 2020 el presente trabajo de Mario Fabregat.

Este trabajo de Mario Fabregat, desde el aspecto académico, se asienta sobre investigaciones monográficas previas, una tesis doctoral sobre el tema e investigaciones en archivos sobre Balmaceda con persistencia de años, lo que encamina el libro hacia la vereda firme de la investigación historiográfica, tomando como punto material y simbólico el cadáver del presidente suicida de 1891, José Manuel Balmaceda, el texto aspira a indagar en una época, en una cultura y en una sociedad, la santiaguina de fines del siglo XIX y principios del XX. Es un intento que recuerda al bello libro de Carl E. Schorske sobre la Viena de fin de siglo3, en su aspiración por conocer la sensibilidad de una ciudad, de una cultura y de una época a través de un acceso del espacio cultural como las ideas, la música, el arte y, en el caso del libro de Fabregat a través de las ideas sobre la locura, el suicidio y la muerte. Leia Mais

Entre la vida y la muerte. Salud y enfermedad en el Uruguay de entresiglos | Andrés Azpiroz, Ana Cuesta, Gabriel Fernández e Laura Irigoyen

Entre a vida e a morte. Exposição | Imagem: Museo Histórico Nacional de Uruguay

Entre la vida y la muerte. Salud y enfermedad en el Uruguay de entresiglos es el catálogo de una muestra del mismo nombre organizada por el Museo Histórico Nacional en el marco de la celebración del Día del Patrimonio, que en el año 2020 el Ministerio de Educación y Cultura a través de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, tuvo como lema «Medicina y salud: bienestar a preservar» y homenajeó a la figura del Dr. Manuel Quintela (1865- 1928), el prestigioso médico que hacia 1910 tomó la iniciativa de crear el Hospital de Clínicas en el ámbito de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. El contexto excepcional de pandemia de COVID/19 que vivía el mundo en ese momento, envistió al Día del Patrimonio y a la exposición del Museo de un carácter singular.

La exposición Entre la vida y la muerte. Salud y enfermedad en el Uruguay de entresiglos fue inaugurada al público en la Casa Rivera del Museo Histórico Nacional el 3 de octubre de 2020, cuando comenzaron a reabrir los espacios culturales luego de la pandemia. Aunque estuvo disponible al público hasta el 29 de abril de 2022, durante 2020 permaneció cerrada en algunas ocasiones en función de la situación de la pandemia en el país. La muestra fue el resultado de un trabajo colaborativo entre el Museo Histórico Nacional, el Departamento de Historia de la Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, el Laboratorio de Microbiología de la Intendencia de Montevideo y el Espacio de Recuperación Patrimonial del Hospital Vilardebó. Contó además con las gestiones del historiador de la medicina Juan Gil Pérez y el aporte de coleccionistas privados como Andrés Linardi, Carlos Hernández y Fernando Lorenzo. Leia Mais

Morir en las grandes pestes: las epidemias de cólera y fiebre amarilla en la Buenos Aires del siglo XIX | Maximiliano Fiquepron

Un episodio de la fiebre amarilla en Buenos Aires (1871), óleo sobre tela de Juan Manuel Blanes | Imagem: Contraeditorial

Nuestros saberes sobre las epidemias se han modificado en el curso de muy poco tiempo gracias a la reciente pandemia, ya que las experiencias históricas individuales y sociales sobre los terrores, reales o ficticios, volvieron a la palestra con más rapidez que lo esperado. Morir en las grandes pestes (Fiquepron, 2020) es un relato hacia atrás, en un Buenos Aires que no era ya una aldea, pero aún sin el aire cosmopolita del fin de siècle . Su crecimiento se debía a la llegada en pocos años de miles y miles, supuestos heraldos del progreso y la modernidad. Esos esperados inmigrantes, a quien el país abría sus brazos, arribaban en buques ciertamente infectos, luego de viajar y sufrir privaciones, y se arracimaban en conventillos y otros espacios insalubres. La pobreza, suciedad, malnutrición, escasez de agua potable y proximidad expandieron las epidemias, como en otras ciudades de entonces.

El temor a la muerte y a la enfermedad fulminante a través de virus, bacterias y parásitos, en tiempos en que despuntaba la bacteriología y reinaba entre los médicos las teorías miasmáticas, permite afirmar – como lo hacía Charles Rosenberg (1992), y se recupera en el texto – la configuración de una obra dramática para el desarrollo de una epidemia. En su primer acto, la negación ante la masividad de los decesos; en segundo, ante la visualización de los óbitos, la huida del lugar, es decir, una resolución privada o familiar, con explicaciones de las catástrofes enmarcadas entre lo divino y lo profano. El tercer acto incluye las medidas para acabar con la epidemia; y el cuarto, antes del cierre del telón, las reflexiones y enseñanzas que llevarán (o no) a futuros quehaceres para evitar próximos eventos traumáticos.

Este giro de la narrativa, que va desde la indiferencia a la desesperación y la acción-meditación, es en parte la que el autor nos propone para, con gran habilidad, tejer la trama de Morir en las grandes pestes . La elección de ambas enfermedades y la ciudad portuaria se entremezclan en la narración histórica a través de diversas fuentes (censales, iconográficas, periodísticas, médicas). Se anuda así un relato sólido sobre las representaciones frente a la crisis, los héroes y las reacciones institucionales, así como sobre los gestos mortuorios, el desprendimiento de los cuerpos infectados, y, finalmente, las memorias de ese proceso en pos de una “modelización de la epidemia” hacia el siglo XX, cuando se suponían desaparecidos para siempre las escenas de luto y estupor por las enfermedades contagiosas. Y a partir del control de esas epidemias se organizaron, de acuerdo a la hipótesis del libro, una particular gestión de la muerte a nivel público que persiste hasta la actualidad.

El examen de obras significativas donde se representó la enfermedad ha sido un recurso clásico para observar la relación entre iconografía y nociones sobre las epidemias; en este caso, se retoma la célebre Un episodio de la fiebre amarilla en Buenos Aires , óleo de Juan Manuel Blanes, dado que incluye los dos elementos claves del texto: la enfermedad y su desarrollo fatal, en la mirada de un médico, impotente frente a su tardío accionar. Se trata, como argumenta también Malosetti Costa (2001) convincentemente, de una estrategia moderna que alude a las nuevas formas de la muerte; y tanto fue así que la reproducción de esta imagen, que abre el texto, es también en la actualidad una referencia obligada sobre las epidemias en general y para toda Argentina. En esa obra pictórica también se alude a la organización primigenia de la comunidad porteña, a través de sus organismos municipales, para atender a los enfermos en las diversas parroquias.

A través de su accionar se percibe a la generación de jóvenes higienistas, posteriormente muy activos en las reformas urbanas y, en general, en el impulso de la salubridad pública en distintos órdenes institucionales. El camino iniciado en Buenos Aires, cuyo foco fue el control epidémico, se amplió luego a los territorios nacionales, a través de las medidas estatales para fomentar espacios higiénicos, a salvo de las peligrosas miasmas. Y, aquí, los médicos, con los resortes estatales, confiaron en los afanes de educadores, criminólogos, psiquiatras, intelectuales y publicistas, todos ellos supuestamente comprometidos en pos de una nación construida sobre la noción de civilidad e higiene. Las enfermedades contagiosas y su cúmulo de muertos infecciosos y a la vez, evitables, también horadaban, como demuestra Morir en las grandes pestes, la imagen de una ciudad pujante que no hacía honor a su denominación. “Buenos Aires” llevaba implícita la benéfica influencia de los vientos, a cuya naturaleza y potestad los profesionales y otros especialistas médicos confiaban la salud de la población antes de la era científica.

El control del cólera y la fiebre amarilla han sido, junto a la viruela y la peste bubónica, quienes acumularon mayor preocupación médica en tiempos pre-bacteriológicos en virtud de varios factores: desconocimiento científico de la forma de contagio, nosología y presentación de síntomas, así como una terapéutica eficaz. En virtud de esas carencias y ante el avance de las epidemias, la población desplegó una variabilidad de recursos para hacerles frente, valiéndose de las opiniones de médicos reconocidos, de remedios publicados como de acción efectiva y, por supuesto, de curadores y terapias populares como indica con maestría el autor. Ciertamente, al examinar las prácticas para culminar con el ciclo de contagios y decesos, se demuestran además de las muy diversas formas de resolución, una intensa hibridez que hace difícil separar y dirimir entre conjuntos médicos “oficiales” o bien “populares”, indígenas, domésticos y tantos más (Armus, Gómez, 2021). Y lo que se percibe es la intensidad con que todas las sociedades a lo largo y ancho de América Latina, buscaron explicaciones dentro de sus marcos culturales para las crisis que provocaban las epidemias, con su cuota letal en comunidades aisladas y con baja inmunidad.

En tal sentido, la historia social de la salud y la enfermedad, con su cuota de estudios culturales y una clara visión antropológica, está bien presente en Morir en las grandes pestes con una narrativa consistente y un cuidado repertorio sobre los avances posibles de temáticas que no son nuevas, pero que sí renuevan los múltiples aspectos de interpretar el pasado de las epidemias.

Referências

ARMUS, Diego; GÓMEZ, Pablo (ed.). The gray zones of medicine: healers and history in Latin America. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2021.

FIQUEPRON, Maximiliano. Morir en las grandes pestes: las epidemias de cólera y fiebre amarilla en la Buenos Aires del siglo XIX. Buenos Aires: Siglo Veintiuno, 2020.

MALOSETTI COSTA, Laura. Los primeros modernos: arte y sociedad en Buenos Aires a fines del siglo XIX. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2001.

ROSENBERG, Charles. Explaining epidemics and other studies in the history of medicine. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.

Resenhista

María Silvia Di Liscia – Instituto de Estudios Históricos y Sociales de La Pampa / Universidad Nacional de La Pampa -CONICET. Santa Rosa – La Pampa – Argentina [email protected]

Referências desta resenha

FIQUEPRON, Maximiliano. Morir en las grandes pestes: las epidemias de cólera y fiebre amarilla en la Buenos Aires del siglo XIX . Buenos Aires: Siglo Veintiuno, 2020. 190. Resenha de: DI LISCIA, María Silvia. Contagio, muerte y enfermedad en la Argentina decimonónica. História, Ciências, Saúde – Manguinhos. Rio de Janeiro, v.29, n.2, Apr-Jun 2022. Acessar publicação original.

Notas sobre o luto | Chimamanda Adichie

Chimamanda Ngozi Adichie | Imagem: Divulgação/Diário da Região

Chimamanda Ngozi Adichie é uma escrita nigeriana contemporânea que honra todo seu sucesso. Os livros da autora extrapolam o conhecimento da leitura de um romance, ficção e/ou autobiografia. Chimamanda insere seu conhecimento sobre ancestralidades e dilemas contemporâneos em narrativas simples e, ao mesmo tempo, complexas. A autora cresceu no sudoeste da Nigéria em uma cidade universitária e hoje em dia é conhecida por obras como “Sejamos todos feministas” (2014), “Para educar crianças feministas: Um manifesto” (2017), “Meio Sol Amarelo” (2017) e “O perigo da história única” (2019).

“Notas sobre o luto” é uma reflexão profunda a partir da subjetividade da autora. O livro foi publicado pela primeira vez em 11 de maio de 2021 pela Editora Knopf Publishing Group em inglês com o título de “Notes on grief”. Não tardou para a publicação chegar ao Brasil: em 14 de maio já era possível fazer a leitura através da tradução realizada por Fernanda Abreu e publicado pela Editora Companhia das Letras. Leia Mais

Morrer para não sofrer: questões de gênero em Castro/PR (1890-1940) | Dulceli de Lourdes Tonet Estacheski

Dulcelli Estacheski e Silvia Delong. As pesquisadoras participaram do Programa CBN Linha Aberta | Imagem: CBN Vale do Iguaçu

A obra Morrer para não sofrer, aborda uma temática por vezes silenciada em nossa sociedade, trata sobre o sofrimento que levou mulheres e homens a morte voluntária. Desse modo, sua relevância transpõe as fronteiras da História – área de produção – e pode servir de referência para Sociologia, Psicologia, Ciências Sociais, Filosofia e outras áreas correlatas. A pesquisa elaborada durante o doutorado no Programa de Pós-Graduação em História da UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina), nos anos de 2016-2019, vem conceituar a autora que está nos Estudos de Gênero há mais de uma década.

Usando inquéritos policiais de 1890-1940 sobre suicídio na cidade interiorana de Castro-PR, Dulceli discorre como padrões estereotipados de gênero foram influências importantes no sofrimento cotidiano e social dessas pessoas, que decidiram por cabo à suas vidas como forma de descanso emocional, físico e/ou psicológico. Decidida a tratar sobre mulheres, homens e casais, ela divide seu livro em quatro capítulos, sendo o primeiro destinado ao “tabu do suicídio”, o segundo à violência, feminilidade e a morte voluntária, o terceiro à apresentação dos homens e o suicídio e o quarto ao debate sobre os romances suicidas. Leia Mais

Morir en las grandes pestes. Las epidemias de cólera y fiebre amarilla en la Buenos Aires del siglo XIX | Maximiliano Fiquepron

El presente libro, Morir en las grandes pestes. Las epidemias de cólera y fiebre amarilla en la Buenos Aires del siglo XIX, de Maximiliano Fiquepron, es un interesante estudio que refleja cómo las sociedades padecen, piensan y relatan eventos epidémicos calamitosos. El autor, historiador doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de General Sarmiento, se especializa en los aspectos socioculturales de Argentina durante la segunda mitad del siglo XIX. Su tesis doctoral del año 2015 fue galardonada con el premio máximo de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia y publicada por la editorial Siglo XXI.

El objetivo central del autor a lo largo de la obra es reconstruir, desde la historia sociocultural de la enfermedad, las narraciones y representaciones sobre la salud y la muerte que percibieron los porteños. El trabajo se encuentra en diálogo, sobre todo, con los autores de la escuela sociocultural francesa y británica que han estudiado las percepciones sociales durante las grandes pestes de la edad moderna y contemporánea. Además de utilizar relatos de los contemporáneos y de fuentes periodísticas, el trabajo está sustentado en una revisión de los archivos de la ciudad de Buenos Aires, los cuales contienen diferentes actas de la municipalidad porteña durante los años abordados en la investigación. La obra se divide en seis capítulos y su recorte temporal se sitúa durante las epidemias de cólera y de fiebre amarilla que acontecieron en la ciudad desde 1852 hasta 1871. La hipótesis central sostiene que las pestes funcionaron como un “vector de institucionalización” de políticas estatales hacia diferentes campos que perduraron en las prácticas porteñas, incluso, hasta el presente. Leia Mais

Ritos y ceremonias andinas en torno a la vida y la muerte en el noroeste Argentino | Amalia Vargas

El libro está conformado por nueve capítulos donde Amalia Vargas nos presenta el sentido que adquiere la muerte en el mundo andino y los distintos rituales que se desarrollan en la actualidad en torno a esta, efectuando una aproximación que incluye sus dimensiones religiosas, sociales, económicas, simbólicas y estéticas. Debemos destacar que esta obra es el resultado de las investigaciones realizadas para su tesis de Maestría en Cultura y Sociedad (CAEA-UNA-CONICET) que a su vez puede considerarse como una síntesis de investigaciones previas sobre esta temática. Leia Mais

Crímenes ejemplares – Max Aub

Max Aub. https://mubi.com/pt/cast/max-aub.

Solamente cuando uno encara una relación profesional íntima con otros antropólogos y arqueólogos se percata de que no se está aislado en ese impulso irrefrenable de, en momentos de trances y danzas mentales, filosofar acerca de si existe algún hecho universal que atraviese a todas las sociedades humanas de todos los tiempos. Entonces comienzan esos momentos en los que la autopercepción nos halla en carreras sinceras de búsqueda de generalidades y excepciones, a sabiendas de que eso de “la excepción confirma la regla” no es más que un aliciente contra la frustración. En esas horas en las que se puede aprender a chiflar o resolver un trabalenguas que olvidaremos con los años, las conclusiones suelen derivar en que lo único universal son las funciones que nos atan a lo más mundano de la naturaleza, siendo la aplicación empírica en cada microrregión aquello que resulta variable.

Cruzarse con un compendio de las características de Crímenes Ejemplares puede devolvernos sin aviso a estas andanzas intelectuales. Sin pretenderlo, Max Aub encuentra el vínculo entre la antropología y la muerte sufrida por el accionar criminal de un otro que nos aborrece por circunstancias vinculadas a lo social y ancladas en individuos letales. En relatos sin consecución que van del renglón hasta la media carilla como máximo, el autor, utilizando la imaginación poética, se posiciona en primera persona del criminal y brinda explicaciones.

Razones. Se defiende pero nunca niega su accionar. Cuenta los por qué y los cómo.

A pesar de no ser un libro de antropología ni de arqueología, genera la potencialidad de pensar los fundamentos universales a través de los cuales un ser mataría a un semejante. Lleva a la acción muchas de aquellas motivaciones que se desarrollan en el plano de la fantasía cuando algún ser humano se demora de más ante nuestras impaciencias en el cajero automático, da muestras insobornables de su pedantería, o simplemente estaba muy sobre la línea amarilla en el subte.

Recogidos en diferentes instancias de sus exilios, Max Aub logra recabar historias de Francia, España y México. De allí su sesgo occidentalista de brindarle el status de crimen a quien se implosiona en nombre de su Dios, teniendo toda una sección dedicada también a suicidios. No obstante, invita a pensar, al igual que Malinowski (1985) en Crimen y costumbre en la sociedad primitiva, cuánto nos habla de los órdenes sociales de una cultura la mayor privacidad o publicidad de la muerte autoinfringida.

Sin embargo, habiendo sido publicado en 1957 y republicado en 1968, sus relatos gozan de una atemporalidad observable en los crímenes motivados por el amor, tanto como en el momento donde una mujer reivindica a todo su género tras ser acosada en el colectivo. Criminales que aniquilan al otro porque asumen una identidad estacionaria incompatible con la rivalidad de su desconocido y criminales que atestiguan no soportar más los vicios insoportables y constantes de sus parejas. Crímenes ideológicos contra crímenes banales. El autor logra abarcar muchas, si no todas, de las vicisitudes que pueden llevar a amplificar el egocentrismo a un punto tal en que se encuentra justificado el exterminio. Se mata por respeto a la tradición personal.

58 años después de su primera publicación, la editorial “Libros del Zorro Rojo” compromete a Liniers a caracterizar visualmente muchos de estos relatos, brindando cualidades específicas a relatos globales. De allí que esta edición específica proponga al ilustrador en calidad de co-autor, visible en la inclusión de su nombre en la tapa, lomo y solapas. A partir de una selección de crímenes (en general uno por página), logra interpretar la violencia y disponerla desde diversos ángulos, los cuales exceden el relato en sí. Todas las ilustraciones aportan las imágenes de las víctimas, seres que el propio Aub sólo menciona desde la voz de los asesinos, en un racconto posterior al suceso criminal. Así, esa tranquilidad que se percibe en la lectura de personas que cuentan su visión de los hechos, cómodamente asentadas en banquillos de acusados o quién sabe dónde, Liniers la trastoca volviendo palpable a la mente la imagen del crimen ejemplar. Y hay algo más. Mirados con detenimiento, se puede llegar a ver los dibujos como si el propio asesino viera la escena desde una posición externa, como observador de su propia práctica, generalmente deformado o transformado en una sombra de sí mismo que excede a su control humano. Frente a las víctimas, cuyas expresiones transmiten desconcierto e incluso desconocimiento ante lo que sobrevendrá, los asesinos de Liniers transmiten y producen violencia.

Para ello, el dibujante unifica los colores rojo, blanco y negro, colores con connotaciones simbólicas ambiguas y extendidas, como bien explica Victor Turner (1980). Así, lleva al alcance de la imaginación la violencia que implica la muerte sin premeditaciones, cuando las fibras más nerviosas de nuestras extremidades se desligan de la conciencia para hacer aquello que la culpa motorizada por la hegemonía religiosa y estatal nos inhibe.

Referências

1. Malinowski, B. 1985. Crimen y costumbre en la sociedad salvaje.Planeta Agostini, Barcelona. [ Links]

2. Turner, V. 1980. La selva de los símbolos: aspectos del ritual ndembu.Siglo XXI, Madrid. [ Links]

Jesica Carreras – Es egresada de la carrera de Ciencias Antropológicas (orientación arqueológica) de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente desarrolla análisis arqueofaunísticos en la Puna de Jujuy. Dirección de contacto: [email protected]

Facundo Petit de Murat – Es egresado de la carrera de Ciencias Antropológicas (orientación sociocultural) de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es becario doctoral de CONICET, analizando el paisaje sonoro de la Ciudad de Buenos Aires. Dirección de contacto: facundo_petit@ hotmail.com

[IF]

À flor da pedra. Formas tumulares e processos sociais nos cemitérios brasileiros – MOTTA (CP)

MOTTA, Antônio. À flor da pedra. Formas tumulares e processos sociais nos cemitérios brasileiros. Recife, Fundação Joaquim Nabuco, 2009. Resenha de: SÁEZ, Oscar Calavia. À flor da pedra. Formas tumulares e processos sociais nos cemitérios brasileiros. Cadernos Pagu, Campinas, n. 37, Jul./Dez. 2011.

Gosto também dos cemitérios porque são cidades monstruosas, enormemente povoadas. Pensem em quantos mortos não cabem nesse reduzido espaço, em todas as gerações de parisienses alocados ali para sempre, trogloditas estabelecidos definitivamente, encerrados nos seus pequenos panteões, nos seus pequenos buracos cobertos com uma laje ou assinalados com uma cruz, enquanto os vivos ocupam tanto espaço e fazem tanto ruído, os imbecis (Maupassant, 1891).

Guy de Maupassant refletia assim num relato de 1891, Les tombales, de tema entre o erótico e o humorístico, antes de dedicar mais dois longos parágrafos à arte que podia se encontrar nos cemitérios de Paris, “tão interessantes quanto os museus”. A ideia lhe interessava. Num relato anterior – La morte, de 1887 – já tinha expressado, quase com as mesmas palavras, essa densidade, ao mesmo tempo demográfica e semântica, dos cemitérios, que não oferecia dúvidas na sua época, cem anos antes que uma nova moda sepulcral, a dos cemitérios-gramados, os tornasse menos loquazes, embora não menos significativos.

No entanto – falo por experiência própria –, pesquisar um cemitério costuma ser visto como uma ideia pitoresca ou extravagante, muito mais do que pesquisar um mercado ou um boteco, mesmo que seja precisamente no cemitério onde as declarações e as reticências sejam mais expressivas. É isso que confere valor ao livro de Antonio Motta, ao mesmo tempo em que define as suas fraquezas.

À flor da Pedra é um livro primorosamente editado e agradavelmente escrito, que pinça na literatura e na arte ocidentais – com referências em nota a outras tradições – panoramas da relação entre o sujeito, a morte, a memória e os modos de dar sustento a ela nesses conjuntos monumentais que são os cemitérios. Detém-se especialmente na criação dos cemitérios como espaços de memória independentes da Igreja, aptos para dar cabida ao privatismo decimonónico; mostra como se desenvolveu neles o jazigo familiar, que dava eternidade à família burguesa, e como, mais tarde, esse doce lar tumular deixou passo a uma sepultura mais personalista, centrada nos casais ou nos indivíduos. Relata como as façanhas do trabalho, do comércio e da filantropia encontraram seu espaço de glória nas comemorações estatuárias, e tudo isso tratando dos cemitérios brasileiros, embora com referências constantes a outras necrópoles famosas, especialmente francesas e italianas. O livro oferece um interessante catálogo (que nunca poderia ser exaustivo) de sepulcros brasileiros especialmente expressivos, recolhendo a tradição de um velho estudo de Clarival do Prado Valadares, que atendia a esse setor habitualmente esquecido da arte nacional, e também desencava alguns interessantes debates públicos sobre as polêmicas higienistas, a democratização do direito a uma sepultura pessoal e as mutáveis condições de classe dos cemitérios.

Tudo isso outorga interesse a esse livro, que, no mínimo, esclarece que para saber algo sobre o Brasil – ou sobre qualquer outro lugar – não se deveria deixar de consultar os seus mortos.

A fraqueza do livro se encontra também muito perto desse mérito. Afinal, os cemitérios falam muito, de modo que para não se perder na sua conversa, sempre um tanto convencional, seria conveniente centrar-se em algum dos seus ditos, ou buscar um outro lado do discurso. Sem dúvida os cemitérios falam, como diz o livro, do indivíduo, dando uma das melhores expressões possíveis a uma cosmologia individualista que no século XIX foi substituindo à da Igreja – ou que, para ser exato, foi se impondo à mesma Igreja. Mas vale a pena lembrar que toda essa exaltação decimonónica do morto individual pouco mais fez do que estendê-la à camada superior do Terceiro Estado, já que o monumento funeral consagrado à gloria mundana do defunto já ocupava antes os interiores dos templos, em benefício da nobreza e do alto clero. O enterramento em terrenos exclusivamente dedicados a esse fim foi, sim, um feito da secularização e de um primeiro higienismo, mas de outra parte apenas restabeleceu uma tradição clássica que o cristianismo – uma das raras religiões que chegaram a aglutinar templo e sepultura – tinha interrompido. Não é nenhuma surpresa que a exaltação burguesa da família, com sua ênfase patriarcal, tenha um palco no cemitério, nem que a nuclearização dos lares e o encolhimento consequente das residências dos vivos tenham se manifestado igualmente nas últimas moradias. Afinal, o cemitério faz muito por se parecer à cidade: é desenhado de acordo com as mesmas ideologias e as mesmas teorias urbanísticas. Com a diferença de que os mortos ocupam menos espaço e são muito menos irrequietos que os vivos, e assim se sujeitam melhor ao planejamento. São dispostos, quase sem resistência, de acordo com o modelo. Justo por isso, descobrir no cemitério os modelos sociais em vigor tem algo de tautologia. E, pela mesma razão, o mais interessante que pode se encontrar nos cemitérios é aquilo que aparentemente se desvia do modelo. À flor da pedra trata dessas divergências em alguns momentos, por exemplo, quando trata do erotismo: seja qual for o grau da repressão ou da tolerância de uma sociedade, um cemitério é um dos últimos lugares em que se esperam manifestações desse tipo. E, contra essa expectativa, elas não são raras. Dois exemplos encontrados no cemitério de S. João Batista, no Rio de Janeiro, servem ao autor para sugeri-lo. Em ambos trata-se de uma relação entre esposos; mas há também essas imagens de mulher fatal, ou anjo feminino, ou belle dame sans merci, que proliferam nos cemitérios, sobre as quais não se diz nada para além de constatar sua presença intrigante. Elas tinham passagem franca na literatura da época; mas como chegaram a ser incluídas com tanta frequência num contexto habitualmente mais devoto como o dos cemitérios? Decerto, haveria outras variedades desse erotismo: efebos ou crianças apenas púberes, de mármore ou bronze, saltitando sobre os túmulos sem mais roupas que as da alegoria. Bastaria lembrar as estátuas jacentes dos Valois nos túmulos de Saint-Denis para lembrar que a contaminação mútua de erotismo e morte vem de longe, e que, curiosamente, só os cemitérios preservam algo dessa relação que o Ocidente erradicou de todo o resto dos fastos funerais.

Ou será que o erotismo surge como uma última manifestação de rebeldia? Falta no livro – se é que não falta nos cemitérios brasileiros – essa dimensão do túmulo como manifestação de heterodoxia, tão frequente pelo mundo afora.

Merece destaque no livro um detalhe a respeito da representação plástica do luto. Uma digressão prévia: é curioso observar como os estudos antropológicos sobre rituais funerais, sabendo que sua competência se exerce principalmente sobre as expressões formais de dor, assumem que haverá sempre uma outra dor, dimensão pungente e íntima, que o frio idioma da ciência não conseguirá expressar. E, no entanto, olhando com cuidado para algum desses mesmos monumentos do luto retratados em À flor da pedra, é difícil não pensar no íntimo alívio, para dizer pouco, que muitos terão experimentado ao encerrar suas relações sob pesadas inscrições de desolação; não são só as expressões obrigatórias dos sentimentos que variam, os sentimentos em si pouco têm de previsível, e é interessante observar o critério de seleção que a eles se aplica nos cemitérios. No livro ilustra-se uma exceção: a imagem de bronze de um homem com seu filho olhando melancolicamente um pão sobre uma mesa, junto à qual se vê uma cadeira vazia. Esse caso raro faz destacar por contraste uma distribuição de gênero muito diferente: são quase sem exceção estátuas femininas as que se ocupam de chorar permanentemente nos túmulos. Retratos de esposas ou filhas, ou mulheres genéricas (ou alegorias femininas da Humanidade ou a Pátria), choram no túmulo do esposo, do pai ou do Grande Homem. Quando uma mulher é a protagonista da sepultura, são crianças as que se ocupam de chorá-la. Mulher chora sempre, homem nunca, mesmo quando nada garante que ele tenha morrido antes – muitas vezes os túmulos eram encomendados com muita antecedência. Curiosamente, como o livro indica, acontece o contrário num daqueles expoentes do erotismo funeral, em que o homem nu que se inclina sobre uma mulher jacente comemora, ao que parece, um esposo que faleceu antes que a sua viúva, quem ideou o conjunto.

Definitivamente, o silêncio do túmulo é só aparente: na verdade ele fala tanto que diz o que quer e até o que não quer. À flor da pedra recolhe muito do primeiro; do segundo, um pouco menos do que caberia esperar.

Oscar Calavia Sáez – Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social. Universidade Federal de Santa Catarina, E-mail: [email protected].

[MLPDB]Death and character – Further reflections on Hume – BAIER (CEFP)

BAIER, Annette. Death and character – Further reflections on Hume. Havard University Press, 2008. Resenha de: BALIEIRO, Marcos Ribeiro. Cadernos de Ética e Filosofia Política, São Paulo, v.14, n.1, p.283-289, 2009.

Acesso permitido somente pelo link original

Pratiques funéraires et sociétés. Nouvelles approches en archéologie et en anthropologie sociale | L. Baray, P. Brun e A. Testart

O homem olha a morte com medo, curiosidade e reverência. Ela desperta, ao mesmo tempo, a sensação de termo e de recomeço, sendo interpretada de diversas formas pelas diferentes culturas e religiões ao longo de toda a história. De fato, o desconhecido e o âmbito do sobrenatural representados pela morte têm provocado e alimentado a imaginação humana em todas as sociedades e épocas. Inúmeros estudos de antropologia, sociologia e psicologia têm demonstrado que os enterramentos representam importantes marcos na vida social, porque pontuam a memória pessoal e coletiva, impõem uma ruptura na ordem social e suprem a necessidade de reorganização das relações pessoais e sociais ante a morte. Criam eles elos entre gerações presentes e pretéritas, fundando pontes entre o mundo dos mortos e dos vivos, dando a alguns mortos um lugar na memória e na vida de sua sociedade e a outros relegando ao total esquecimento e obliteração.

Os estudos sobre morte e funerais não são novidade na arqueologia francesa, nem tampouco nos estudos da Idade do Ferro Européia em geral. Em verdade, constituem os enterramentos o tipo de documentação arqueológica mais explorada e melhor conhecida, representando, pois, a base de nossos conhecimentos acerca dessas sociedades, sobretudo no que diz respeito à primeira Idade do Ferro na Europa Centro-Ocidental. Desde os primeiros inventários de monumentos publicados no século XIX que as tumbas em montículo, sobretudo as faustosas, têm despertado o interesse tanto de leigos quanto de pesquisadores profissionais. Então, assim como hoje, a pergunta central era a mesma: Como lidavam essas populações com a morte e com a perda de seus entes queridos, líderes e heróis?

A princípio, o principal foco de análise estava na descrição simples da forma e caráter desses enterramentos. Uma tal abordagem sempre se manteve aliada aos estudos de inventários locais e regionais, dominados pela descrição densa de sítios. Se por um lado não podemos dizer que essa abordagem tenha sido completamente descartada, por outro, é preciso destacar que novas abordagens foram se afirmando a partir dos anos 70, sobretudo ante os avanços das técnicas de análise e de novas metodologias de pesquisa, além das abordagens interdisciplinares. Essas se tornaram características da chamada “Nova Arqueologia”, onde a obra The Archaeology of Death (Chapman, Kinnes & Randsborg 1981) se tornou um dos grandes marcos. Seguia ela a trilha indicada pelos trabalhos de Ucko (1969) e Tainter (1978), que entendiam os enterramentos como prática social, para tanto defendendo o uso da etnografia para analisar os ritos e achados funerários, evitando, por conseguinte, uma análise simplista desses achados.

Na França, inúmeros foram os volumes e teses dedicados ao tema, tal como La Mort, les morts dans les sociétés anciénnes (Gnoli & Vernant 1982), e também inúmeros foram os congressos que o debateram; a exemplo dos colóquios Anthropologie physique et archéologie: méthodes d’étude des sépultures. Toulouse 1982 (Duday & Masset 1987), Monde des morts, monde des vivants en Gaule rurale. Orléans 1992 (Ferdière 2000), Archéologie de la mort, archéologie de la tombe au premier âge du Fer. XXIe colloque international de l’AFEAF, Conques – Montrozier 1997 (Dedet et al. 2000), e Archéologie des pratiques funéraires. Approches critiques. Glux-en-Glenne 2001 (Baray 2004), para só citar alguns. Mas, então, por quê novo evento sobre essa mesma temática? O quê, afinal, nos traz esta coletânea de novo?

Em poucas palavras: ação humana e abordagem interdisciplinar. Pode-se dizer que tal perspectiva não é em si uma inovação, mormente se considerarmos os trabalhos da academia de língua anglo-saxã, onde não só há um constante debate com a antropologia, como também uma ampla tradição de pesquisa acerca do que a morte nos diz sobre as sociedades viventes, isto é, acerca do que podemos inferir das sociedades a partir dos dados funerários; como postularam os trabalhos de Fleming (1972, 1973) para a pré-história inglesa (bem como todos que o sucederam – e não foram poucos) e, mais recentemente, para a Grécia Antiga, as publicações de Ian Morris (1987, 1992). Contudo, esses trabalhos não encontraram grande repercussão na arqueologia francesa, que até muito recentemente privilegiou abordagens dominadas por sítios e com poucos recursos ao diálogo com a antropologia. Assim é que a coletânea Pratiques funéraires et sociétés possui um forte diferencial.

Ela se originou de um seminário que reuniu etnólogos e arqueólogos no Laboratório de antropologia social do Collège de France, realizado em colaboração com a Unité Mixte de Recherche (UMR) Archéologie et Sciences de l’Antiquité (ArScAn) de Nanterre e a UMR 5594 Archéologie, Cultures et Sociétés de Dijon, de 2001 a 2003. Seu objetivo era aprofundar a compreensão do das práticas funerárias e seus usos e relevância sociais, trazendo um novo olhar que não estivesse preso tão somente às escavações. Contudo, como destacam os organizadores no prefácio da obra, a reflexão etnológica ficou restrita ao trabalho de Testart (pp.9-13), com os demais versando sobre a arqueologia funerária de diferentes períodos e sociedades, a saber: do Egito antigo (pp. 229-244, 245-256, 257-266), de Tell Shiukh Fawqâni (pp. 267-276, 277-284, 285-294), da Idade do Bronze em Oman (pp.295-319), da China da realeza Chu (pp.359-369), do México pré-colombiano (pp.371-390), de Fidji no séc. XIX (pp. 391-407), Chipre na Antigüidade e medievo (pp.409-415), da Antigüidade grega (pp.321-349, 351-358), da Europa mesolítica (pp.15-35) e neolítica (pp.37-67, 69-76, 77-90, 91-99), da França nas Idades do Bronze (pp.101-114, 115-132) e do Ferro (pp.133-154, 155-167, 169-189) e conquistada por Roma (pp.191-205, 207- 228).

A questão central desse amplo debate é: O que se pode dizer das sociedades a partir de seus vestígios funerários? Como destaca Testart (pp.9-10), uma tal pergunta apresenta grandes dificuldades de resposta. Primeiramente, por conta da grande diversidade de práticas funerárias e pelas diferenças de conhecimento e procedimento das próprias disciplinas, haja vista a resistência dos etnólogos em lidar com os dados materiais e também a raridade desses dados para as sociedades com que eles costumam lidar (p.9). Depois, porque, tradicionalmente, esse questionamento implicaria tratar de desigualdade social, produção, acúmulo ou redistribuição de riqueza, implicando que: a) no que se refere à construção das tumbas, que “…para a maior parte dos etnólogos e historiadores da religião (…) [se deveria a] razões religiosas” (p.10), mas que para os cientistas sociais aludiria também a questões sociais; b) no tocante aos depósitos funerários, se apresentaria o debate acerca deles como propriedade ou não do morto e de seu grupo de parentesco. Para responder a essas questões não se pode fazer conclusões preconcebidas ou descontextualizadas. Ao contrário, “é preciso hipóteses fortes, um conhecimento mínimo das variações etnográficas em matéria de política funerária e uma elaboração de critérios arqueológicos novos” (p.11). Logo esse o debate desse seminário, tal como de toda a arqueologia interpretativa, se coloca na definição dos limites de interpretação e dos critérios de análise e de comparação.

No tocante às sociedades celtas (área de concentração do presente periódico), nos interessam, particularmente os capítulos acerca da França proto-histórica e galoromana. Essas contribuições se dividem em dois grupos: 1) estudos de casos, 2) estudos regionais, e 3) reflexões amplas, propondo modelos gerais.

No primeiro grupo, encontramos dois trabalhos sobre necrópoles no Aisne, um sobre a região do Languedoc ocidental e outro sobre um caso de Luxembrugo. Le Guen e Pinard (pp.101-114) nos apresentam os resultados preliminares das práticas funerárias da necrópole da Idade do Bronze de Presles-et-Boves, “Les Bois Plantés” (Aisne). Com uma detalhada análise de antropologia física associada ao estudo da tipologia e cronologia dos demais depósitos, mostram eles a diversidade existente nas práticas de cremação dessa necrópole. Diferentemente, Desenne, Auxiette, Demoule e Thouvenot (155-167) fazem um estudo mais denso do caso da necrópole de Bucy-leLong “La Héronnière” no período de La Tène A (cerca de 475 a 300 a.C.), propondo a análise da forma das prática funerárias (considerando as etapas de preparação do morto, da tumba e dos depósitos) como via de percepção da estrutura social. Eles mostram que, se por um lado, os achados de Bucy-le-Long não diferem das demais necrópoles do vale do Aisne, por outro, eles se destacam pela maior concentração de tumbas com carros (quatro no total) – e por serem todas elas femininas; vale destacar que “na cultura do Aisne-Marne, só 5% das tumbas com carros (…) contêm um mobiliário claramente feminino” (p.166). Nessa necrópole, como no restante daquelas da Idade do Ferro francesa encontra-se uma combinação de práticas locais (com seleções específicas de objetos), aliadas a regras funerárias mais amplas, com a organização por grupos familiares e regras estipuladas de deposições funerárias.

Também tratando das necrópoles da Idade do Ferro, Florent Mazière (pp.133- 154) examina a questão da morte no sul da França a partir do caso do Languedoc ocidental no séc. VII a.C. Centrando suas observações na transformação social da passagem do bronze final para a Primeira Idade do Ferro, Mazière se debruça sobre a questão do aumento de complexidade social, a construção de uma sociedade fortemente hierarquizada e de uma chefia forte, se propondo a apontar as nuanças e complementos desse esquema tradicional. Para tanto, traçando um rápido balanço da documentação funerária dessa região e dos recentes trabalhos de escavação, Mazière vem mostrar como é possível ter um novo olhar acerca desses achados. Sua análise traça desde os detalhes das formas de enterramento e violação de tumbas ainda na Antigüidade até a emergência de uma pequena elite (cujos enterramentos se encontram nas proximidades das necrópoles tradicionais) e suas relações com o Mediterrâneo. Trata-se de abordagem que bebe na tradição, mas que também explora novas possibilidades; tem, pois, grande potencial e avança no debate.

Por outro lado, enveredando pelo período galo-romano, Polfer (pp.191-205) propõe uma reflexão sobre os problemas metodológicos para a análise social de enterramentos, tomando por base o estudo do caso da necrópole de Septfontaines (Luxemburgo). Dentre os pontos por ele levantados destaca-se o questionamento do postulado tradicional que considera os depósitos funerários como expressão direta da riqueza e do status sócio-político do morto quando em vida; ponto este também debatido por diversos contribuintes da presente coletânea e que se mostra de vital importância para os estudos de pré- e proto-história, onde não há documentação textual de época para contrapor-se à material.

No segundo grupo, encontramos, não por acaso, os trabalhos de Brun e Baray, que não apenas possuem vasta produção na área (o primeiro como grande nome da área de estudos proto-históricos franceses e o segundo que tem despontado desde idos de 2000 como especialista de práticas funerárias da Idade do Ferro francesa), mas que se destacam, sobremaneira, pela criação de modelos téoricos. Patrice Brun (pp.115- 132) propõe, aqui, uma reflexão sociológica mais ampla para as práticas funerárias da Europa da Idade do Bronze. Em verdade, ele vem debater alguns dos grandes problemas – e limitações – com que se deparam os arqueólogos ao analisar os vestígios funerários e suas implicações para a análise sociológica de sociedades da proto-história. Traçando um breve panorama das diferentes regiões européias na Idade do Bronze, Brun mostra que à primeira vista, apesar das trocas interregionais, deparamo-nos com fenômenos regionais que não estão interligados e não são interdependentes; donde, configuram variabilidades de hierarquização tanto a nível temporal quanto espacial. Porém, alerta ele que, numa análise macroscópica sincrônica (que por sinal é a marca de seu trabalho intelectual), temos um mesmo fenômeno: o aumento de complexidade social, com a formação de elites emergentes. Em linhas correlatas, Baray (pp.169-189) se propõe a compreender o aumento de complexidade e as transformações sociais na Europa ocidental da Idade do Ferro. Lançando mão de uma análise que correlaciona a materialidade dos depósitos e da questão da riqueza, Baray cria um modelo tripartite da riqueza na Europa ocidental da Idade do Ferro, calcado no prestigio e num sistema de clientela. Para ele, os depósitos funerários revelam não somente o estatuto do morto, mas, acima de tudo uma ideologia política. No seu próprio dizer, para o período da primeira Idade do Ferro (principalmente da segunda metade do séc.VI a.C. ao primeiro quartel do séc. V a.C.), “o depósito de riqueza age como metáfora do sucesso social do morto” (p.186). Assim, ele traça dois ideais funerários: o ideal do valor guerreiro e de competição sócio-política, que predomina nos enterramentos (do séc. VIII a meados do séc.VI a.C. e do segundo quartel do séc. V ao fim do séc.IV a.C.), e o ideal da sociabilidade e das redes de clientela personificadas pelo banquete, que vigora nos períodos de meados do séc.VI ao primeiro quartel do séc. V a.C. e do IIIº ao Iº séculos a.C.

A esses dois trabalhos, vem se unir a contribuição de Blaizot, Bonnet e Batigne Vallet (pp.207-228). Analisando o uso de depósitos de cerâmica em enterramentos galo-romanos, voltam-se eles para as práticas e gestos rituais; temática pouco explorada, posto que a maioria dos arqueólogos se preocupa mais com a questão desses depósitos como oferenda para o morto e expressão de sua condição estatutária (p.207). Para tanto, os autores não enveredam pelo tradicional exame da funcionalidade e qualidade dos vasos, preferindo, ao invés, tratar dos usos rituais desses objetos. Eles observam uma distinção entre depósitos primários (vasos com oferendas sólidas) e depósitos secundários (vasos com oferendas líquidas) (pp.209- 210), cuja deposição sugere uma seqüência de deposição na cerimônia fúnebre. Como esperado, eles mostram que os conjuntos de depósitos não são homogêneos na Gália romana e que vários desses artefatos passavam por um tratamento especial (queima, quebra ou mutilação) quando incluídos no depósito ritual (pp.218-220); procedimento de fato corrente em depósitos votivos e funerários em toda a Europa proto-histórica. Contudo, sua principal contribuição está em chamar a atenção dos pesquisadores para o fato de que os estudos cerâmicos podem nos fornecer mais dados do que somente a cronologia dos enterramentos ou o status do morto, permitindo-nos “reconstruir” parte significativa da seqüência ritual que envolvia atos de deposição. Como vários estudos recentes têm destacado, é na ação humana que se encontra nossa nova fronteira de pesquisa.

Apesar desse termo “ação humana” não estar claramente afirmado nessa obra, e de ainda estar pouco presente no debate acadêmico francês, ao contrário do anglosaxão onde tem proliferado a reflexão sobre o tema (cf. Dobres 2000, Gardner 2004), essa é, a nosso ver, a grande contribuição dessa coletânea. É em si um primeiro passo rumo a esse debate, procurando demonstrar que não é preciso abandonar os perfis tradicionais de pesquisa da arqueologia funerária francesa, mas sim associá-lo a novas formas de pensar e de inquirir os vestígios materiais.

Se retomarmos, então, a questão central desse livro, vemos que os trabalhos acerca das sociedades da proto-história da Europa ocidental vêm também nos chamar a atenção para o fato de que os enterramentos não devem ser vistos como um mero reflexo nem das crenças no Outro Mundo, nem da estrutura social ou das formas de sociabilidade. É preciso (e possível) ir além.

Referências

BARAY, L. (dir.) Archéologie des pratiques funéraires. Approches critiques. Actes de la table ronde organisée par l’UMR 5594 du CNRS, université de Bourgogne “Archéologie, cultures et societés. LaBourgogne et la France orientale du Néolithique au Moyen Âge” et BIBRACTE, Centre archéologique européen. Glux-en-Glenne, 7-9 juin 2001. Glux-en-Glenne: BIBRACTE, Centre archéologique européen (Collection Bibracte, 9), 2004.

CHAPMAN, R., KINNES, I., RANDSBORG, K. (eds.) The Archaeology of Death. Cambridge, Cambridge University Press (New Directions in Archaeology), 1981.

DEDET, B., GRUAT, P., MARCHAND, G., PY, M., SCHWALLER, M. (eds.) Archéologie de la mort, archéologie de la tombe au premier âge du Fer. Actes du XXIe colloque international de l’AFEAF, Conques – Montrozier 8-11 mai 1997. Lattes, CNRS (Monographies d’Archéologie Méditerranéenne), 2000.

DOBRES, M.-A., ROBB, J.E. (eds.) Agency in Archaeology. London: Routledge, 2000.

DUDAY, H., MASSET, C. (eds.) Anthropologie physique et archéologie: méthodes d’étude des sépultures. Actes du colloque de Toulouse, 4, 5 et 6 novembre 1982. Paris, Éditions du Centre national de la Recherche scientifique: Presses du CNRS diffusion, 1987.

FERDIÈRE, A. (ed.) Monde des morts, monde des vivants en Gaule rurale. Actes du Colloque ARCHÉA/AGER (Orléans, Conseil Régional, 7-9 février 1992). Tours, FÉRACF/LA SIMARRE, 2000.

FLEMING, A. Vision and Design: Approaches to Ceremonial Monument Typology. Man (N.S.) 7(1), 1972, pp. 57-73.

______. Tombs for the Living. Man (N.S.) 8 (2), 1973, pp. 177-193.

GARDNER, A. (ed.) Agency Uncovered: Archaeological Perspectives on Social Agency, Power, and Being Human. London: UCL Press, 2004.

GNOLI, G., VERNANT, J.P. (eds.) La Mort, les morts dans les sociétés anciénnes. Cambridge: Cambridge University Press & Editions de la Maison des Sciences de l’Homme, 1982.

MORRIS, I. Burial and Ancient Society: The Rise of the Greek City-State. Cambridge: Cambridge University Press (New Studies in Archaeology), 1987.

_______. Death-ritual and Social Structure in Classical Antiquity. Cambridge: Cambridge University Press (Key Themes in Ancient History), 1992.

TAINTER, J.R. Mortuary practices and the study of prehistoric social systems. Advances in Archaeological Method and Theory 1, 1978, pp. 105-141.

UCKO, P. J. Ethnography and archaeological interpretation of funerary remains. World Archaeology 1 (2), 1969, pp. 262-280.

Adriene Baron Tacla – Pós-doutoranda, LABECA MAE/USP. E-mail: [email protected]

BARAY, L., BRUN, P. et TESTART, A. (Eds.). Pratiques funéraires et sociétés. Nouvelles approches en archéologie et en anthropologie sociale. Dijon: Éditions Universitaires de Dijon, 2007. (Collection Art, Archéologie & Patrimoine). Resenha de: TACLA, Adriene Baron. Arqueologia funerária francesa: Novas perspectivas. Brathair – Revista de Estudos Celtas e Germânicos. São Luís, v.8, n.1, p. 111-116, 2008. Acessar publicação original [DR]

Vida e morte no sertão: história das secas no Nordeste nos séculos XIX e XX – VILLA (RBH)

VILLA, Marco Antonio. Vida e morte no sertão: história das secas no Nordeste nos séculos XIX e XX. São Paulo: Ática, 2000. 269p. Resenha de: MARTINEZ, Paulo Henrique. Revista Brasileira de História, São Paulo, v.22, n.43, 2002.

Onde reside o interesse de um livro sobre a história das secas no nordeste do Brasil, nos dois últimos séculos? As secas constituem uma realidade presente, atuante nos dias de hoje, como no passado. E isto já bastaria para uma boa recepção ao livro de Marco Antonio Villa, não trouxesse o volume outras tantas qualidades, e também problemas. O que faz de Vida e morte no sertão uma obra não apenas necessária, mas original e instigante, pelo que oferece, pela ajuda que fornece na compreensão do tema e pelo que faz pensar. O impacto provocado pela leitura é comparável àquele de Estação Carandiru, do médico Drauzio Varela, uma vez que ambos expõem as chagas e a indiferença da sociedade e do Estado, no Brasil, diante das mazelas sociais. Este sabor de livro-denúncia, temperado com demonstrações da negligência, incúria, violência, corrupção, manipulação e clientelismo reinantes, decorre da observação, em perspectiva temporal extensa, quase duzentos anos, da ação “reparadora” do Estado brasileiro nos momentos de seca. Villa não aborda a estrutura econômica e social nordestina, sob a qual se abate a calamidade, a mesma que produz e reforça seus efeitos, mas rastreia a ação de órgãos dos governos estaduais e federal, registrando o comportamento e a conduta das elites sociais e dos dirigentes políticos naquela região. A leitura de Vida e morte no sertão pode ser enriquecida, ainda, com outras publicações recentes, tais como Seca e poder: entrevista com Celso Furtado, da Fundação Perseu Abramo (1998), O “Dossiê Nordeste seco”, organizado pelo geógrafo Aziz Ab’Saber para a revista Estudos Avançados (IEA/USP, nº 36, 1999), e A invenção do Nordeste e outras artes, de Durval Muniz de Albuquerque (Cortez/Massangana, 1999).

A criatividade inventiva do autor foi capaz de suplantar a aridez intelectual que caracterizou as iniciativas governamentais na passagem dos quinhentos anos da viagem de Cabral. A realização da pesquisa contou com o apoio do Instituto Teotônio Vilela, ligado ao PSDB, que veio somar sua participação à de outras entidades similares, como a Fundação Perseu Abramo, ligada ao PT, e o Instituto Tancredo Neves, ao PFL. Distantes de desempenhar um papel de think tank nesses partidos, a preocupação que cada um deles, e à sua maneira, demonstra em pensar e conhecer o país não deixa de ser louvável.

O livro estuda as principais secas ocorridas no nordeste brasileiro, entre os séculos XIX e XX, até o governo do general Figueiredo (1979-1985). Uma questão incomoda o autor, e ele a perseguiu com denodo ao longo dos capítulos: o saldo de mortos com as sucessivas secas, de um lado, e o imobilismo das autoridades públicas e da sociedade, de outro. Em operações de mórbida matemática, Villa estimou em torno de três milhões de pessoas as vítimas fatais nesses dois séculos. Um novo holocausto, equivalente a duas guerras do Vietnã. Eis porque o livro é portador de “uma triste história em que a morte rondou diuturnamente a vida dos sertanejos” (p. 13). A seca de 1877-1879, uma das mais terríveis, teria dizimado cerca de 4% da população nordestina, erigindo o Nordeste, desde então, em “região-problema”. Já a morte, convertendo-se em personagem principal, comparece na abertura de todos os capítulos e no encerramento do livro. Ao fechá-lo tem-se a sensação de haver assistido a um espetáculo macabro, impressionante. Palco privilegiado para atuação da morte e dos desmandos parece ter sido o Ceará. Não se sabe se pelas condições particulares daquele Estado ou se pelas condições de acesso e disponibilidade de fontes e documentação, há no livro um certo protagonismo cearense em várias das situações estudadas.

No conjunto ressalta um minucioso trabalho de pesquisa, exemplar em qualidade de análise, dos dados coligidos, na reconstituição de contextos e conjunturas. Os efeitos das secas sobre a economia regional e os grandes prejuízos que ocasionam; o fenômeno das migrações, orientadas, ao longo do tempo, para quase todo o Brasil, com destaque para o Maranhão, Pará, Amazonas, São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal e capitais do Nordeste; o surgimento de expressões, personagens e situações próprias ao universo das secas, como “indústria da seca”, a Sudene, os saques, retirantes, epidemias, frentes de trabalho, entre outros. Cenários que abrem o leque de problemas correlatos para novas pesquisas, tais como o papel da imprensa, os efeitos das intervenções governamentais, os movimentos sociais, o universo cultural e o imaginário das secas, as ações da Igreja e dos partidos, o Nordeste como “região-problema”, o impacto sobre as comunidades agrárias e a história regional. Se a introdução de dromedários na região, na década de 1850, fez a esperança de superação dos problemas das secas recair antes nas costas desses animais do que na ação dos homens, nas décadas de 1950 e 1960, as repetidas tentativas de definir uma política de desenvolvimento para o Nordeste tornaram-se pregações no deserto. A “inação” dos homens e a inclemência da natureza regaram o canteiro dos discursos de identidade regional, tragando inclusive o Estado da Bahia, até então, unidade avulsa na federação brasileira. Lástima o livro não incorporar o tratamento dispensado às secas sob os governos civis, afinal, Sarney e Collor foram “presidentes do Nordeste”, e na década de 1990, quando o PSDB dirigiu o País. O Instituto Teotônio Vilela poderia, assim, refletir e extrair lições sobre o comportamento de seu próprio partido no governo e das ações que este desenvolveu para enfrentar as calamidades provocadas pelas secas, como a de 1998, por exemplo. Teria havido, nestes últimos anos, mudanças nos procedimentos administrativos de prevenção e reparação dos males? Vida e morte no sertão também desperta a cobiça por estudos comparativos. Em 1998, diante dos incêndios florestais em Roraima (não haveria outras situações semelhantes na região amazônica?), a postura do governo federal diferiu ou se assemelhou àquelas estudadas neste livro? Eis uma questão que pede esclarecimentos. E alguma pesquisa, não uma história-catástrofe.

Onde reside, para os historiadores, o interesse de um livro sobre a história das secas no nordeste do Brasil, nos dois últimos séculos? O interesse pelo Nordeste é remoto e diversificado, conforme constatou a professora Suely Robles Reis de Queiroz, autora de uma Historiografia do Nordeste (São Paulo. Secretaria da Cultura/Arquivo do Estado, 1979, Col. Monografias, 2), dado, por exemplo, o papel que aquela porção de terra ocupou na América portuguesa. Há, também, no livro de Marco Antonio Villa, esse curioso ponto de partida, a geografia, o espaço, as condições climáticas e as particularidades que resultam das intervenções humanas, produtoras das peculiaridades dessa “região”, examinadas em suas dimensões propriamente temporais. Um encontro entre as preocupações da História e da Geografia que caminham, juntas e atentas, às relações entre Estado e sociedade no Brasil. Diante dos problemas que, acredita Villa, deveriam ser enfrentados, o da terra, com a realização de reforma agrária e o estabelecimento de lavouras secas, e o da água, com o armazenamento e o uso social dos recursos hídricos, estariam plantados os “condottieri do atraso”, a elite social e política nordestina. Eis, então, uma questão para os historiadores: “Os fatores de conservação transformaram o semi-árido em uma região aparentemente sem história, dada a permanência e imutabilidade dos problemas. Como se com o decorrer das décadas nada tivesse se alterado e o presente fosse um eterno passado. A cada seca, e mesmo no intervalo entre uma e outra, milhares de nordestinos foram abandonando a região. Sem esperança de mudar a história das suas cidades, buscaram em outras paragens a solução para a sobrevivência das suas famílias. Foi nos sertões que permaneceu inalterado o poder pessoal dos coronéis, petrificado durante o populismo e pela migração de milhões de nordestinos para o sul” (p. 252, grifos meus). Como explicar esta persistência? De onde ela emerge e como se alimenta? Ousaria dizer que nas respostas àquela situação encontram-se elos dessa corrente do passado. Uma rigorosa evasão das populações, de um lado, fazendo de cidades e roças fontes ininterruptas de mão-de-obra barata, e a reiteração cultural das elites sociais e políticas, por outro, transformando-as em ponto de sustentação política dos governos estaduais e federal, têm sido respostas que aprisionam os homens à realidade que querem evitar. É o que se depreende de uma leitura desse livro, amparada em Fernand Braudel. Foi por dever de ofício, que o ministro do interior do governo Figueiredo, Mário Andreazza, aspirante à presidência da República, fez perto de sessenta visitas ao Nordeste, entre 1979-1981? Curiosa, também, a omissão da esquerda brasileira perante as secas. O PCB, diz o autor, “omitiu-se politicamente durante os flagelos” e “nunca se dispôs a apresentar um programa para a região” (p. 253).

Uma última palavra, sobre a religiosidade nordestina. Vista, até pouco anos atrás, por segmentos políticos e intelectuais, como uma dentre outras rotas de fuga da seca, ao lado da migração para as cidades e outras regiões do Brasil e, no passado, o cangaço e a jagunçama, a devoção religiosa foi associada a comportamentos sociais passivos no Nordeste, onde Canudos e Caldeirão formariam exceções à regra. Contudo, ao renovar esperanças em dias melhores, chuvas, chegada de alimentos, terra, sobrevivência dos roçados, essa mesma religiosidade converte-se em fator de “promoção social” e de expectativa de uma sedentarização, em condições outras. Permitiria, então, entrever possibilidades distintas daquelas “respostas”, anteriormente referidas?

Paulo Henrique Martinez – UNESP – Assis.

[IF]