Posts com a Tag ‘Pedagogia’

Research on teaching global issues: Pedagogy for global citizenship education – MYERS (JISS)

John Myars. Florida State University .

The recent novel coronavirus (COVID-19) pandemic has brought a number of urgent global issues to the fore, including public health, economic development, and universal education. Addressing these issues requires increased international collaboration, research, and instruction. In recent decades, global citizenship education (GCE) has sought to foster the very cross-cultural awareness and cooperation needed to solve pressing global challenges. As an increasingly important and timely discipline, GCE continues to be a source of growing scholarship.

Research on Teaching Global Issues: Pedagogy for Global Citizenship Education is the latest look at critical global issues and the need for related education. It is a topical read for educational stakeholders (teachers, administrators, curriculum writers, policymakers) trying to navigate the pedagogical priorities of an increasingly globalized world, particularly now in light of COVID-19. Edited by John Myers, Research on Teaching Global Issues serves as a guide for incorporating pressing global issues in curricula and classrooms, be they issues of public health, sustainability, poverty, hunger, gender equality, or education.

Research on Teaching Global Issues comprises two parts. The first (Chapters 2-4) considers “the educational contexts and policies that shape how global issues are taught in schools” (p. 7). The second (Chapters 5-9) covers “case studies of global issues in classrooms and schools” (p. 8). In the introductory chapter, Myers provides helpful context and frames the book’s raison d’être: “to bring the worlds of youth interest and engagement with global issues in closer alignment with the democratic purposes of schooling in a global age” (p. 3). Myers accordingly stresses that schools and teachers prepare students to become engaged citizens through the critical examination (e.g., pedagogy debates and discussions in a democratic classroom) of global issues.

In Chapter 2, Yemini, Goren, and Tibbitts undertake an ambitious quantitative network analysis of scholarship concerning GCE and teacher education. Focusing on scholarly literature from 2006 to 2017, the authors identify four main clusters: “subject areas and disciplines”; “globalization and culture”; “education for environmental sustainability”; and “language learning” (p. 16). While observing an increased scholarly interest in these fields, they recognize the need for more research on GCE and teacher education.

In Chapter 3, Shultz, Pillay, Karsgaard, and Pashby use a deliberative pedagogy to engage students from various nations in remote and in-person instruction as part of a UNESCO initiative. Notably, the participating students viewed global citizenship through the prism of equity and justice (i.e., interconnection and complexity; diversity and difference; community, relationality, and compassion). The authors emphasize the importance of student input (16- to 18-year-olds) in designing and developing GCE curricula, while providing a critical look at mainstream GCE views.

In Chapter 4, Rapoport conducts a content analysis of U.S. state social studies standards and related curricular documents that refer to an inquiry-based framework (C3 Framework). While more states over the past decade have incorporated global citizenship (or similar terminology) in their social studies standards, Rapoport rightly concludes that there is insufficient emphasis on transformative critical GCE.

In Chapter 5, Bourn reviews how certain schools in the UK, in conjunction with the Fairtrade Foundation’s Award Program, address fairtrade through classroom activities and school clubs. Despite the potential limitations of such instruction (e.g., providing simplistic causes or answers to unjust trade practices or poverty), Bourn finds that teaching about fairtrade generates student interest, engenders empathy, and develops a global mindset based on awareness and social justice.

In Chapter 6, Cruz, Ellerbrock, Denney, and Viera spotlight InsideART, an innovative University of South Florida program for secondary social studies and visual art teachers incorporating contemporary art into their curriculum (e.g., using open-access material) and teaching global issues. Through workshop evaluations and teacher interviews, the authors conclude that collaboration with museum curators/educators, college professors, and global artists can increase awareness of global and social issues, make these issues relevant for students, and provide more instructional flexibility despite implementation obstacles.

In Chapter 7, Baildon and Bott conduct a revealing case study at a public secondary school in Singapore that adopted a GCE curriculum focused on experiential and student-centered learning. According to the authors, the school does provide more opportunities for students to discuss and analyze global issues by emphasizing values (e.g., caring, empathy) and volunteerism, despite national curricular constraints. However, with insufficient critical inquiry of certain global issues, the authors correctly point out the need for a more transformative GCE curriculum.

In Chapter 8, Bardo advances a thought-provoking conceptual model that serves to foster cultural self-awareness. Through a simulation, he demonstrates how experiential learning activities can help students separate themselves from their cultural positioning and develop a more informed global outlook.

In Chapter 9, Chong argues, persuasively, why the Hong Kong Special Administrative Region should make GCE an integral part of school curricula and teaching methods, in response to recent government efforts to promote national identity over the teaching of global issues. He also provides conceptual, curricular, and pedagogical considerations for teachers tasked with preparing active global citizens.

Despite the range of topics covered in the book, three common themes emerge. First, teachers need more professional development and training to help students critically examine global issues. Second, schools need to embrace critical and transformative GCE, including analyzing non-Western perspectives from the Global South and examining sources of inequality and poverty. This also involves rewriting curricula, designing frameworks, and implementing new pedagogical approaches consistent with forward-thinking GCE values. Third, schools should groom justice-oriented citizens prepared to take action to solve urgent global challenges. This requires students not only to exercise basic civic duties locally or nationally but to become global agents of change.

In sum, Research in Teaching Global Issues spans far-reaching GCE-related topics ranging from teacher education to student engagement, from curriculum frameworks to an interdisciplinary whole-school approach, from school-university partnerships to innovative global studies programs, and from new conceptual models to novel pedagogical practices. For aspiring and established GCE scholars, the book offers insight into recent related literature and an opportunity to consider and analyze new perspectives. For teachers, department chairs, and directors of curriculum and instruction, the book offers lessons from on-point case studies. And, for scholar-practitioners, it is a how-to guide to translate research into practice and reflect on the multi-purpose value of GCE.

This book methodically examines the complexities associated with teaching such a broad discipline. The coherence and flow of each chapter stand out. The careful scrutiny of GCE curriculum and pedagogy also warrants note. Research in Teaching Global Issues serves as a springboard for future research. More attention should be given to both pre-service and in-service GCE training. More studies should look at pioneering schools already engaged in critical inquiry of GCE. And, in a post-COVID-19 world, more should connect with like-minded GCE educators committed to helping students create a better world.

Evan Saperstein – Is an adjunct professor at William Paterson University and a high school social studies teacher in New Jersey. His research interests include global citizenship education, experiential learning, service-learning, curriculum development, and pedagogy. E-mail: [email protected]

[IF]A Cruel Pedagogia do Vírus | Boaventura de Souza Santos

A cruel Pedagogia do vírus, livro do sociólogo português, Boaventura de Sousa Santos, lançado neste ano de 2020 pela Editora Almedina, traz de forma reflexiva e oportuna, para o momento em que vivemos, narrativas contemporâneas e resgates históricos que nos levam a habitar outros tempos e espaços, para entendermos melhor a constituição dessa e de outras pandemias que têm nos assolados nos últimos tempos, tomando como análise crítica uma das matrizes de inteligibilidade do capitalismo, o neoliberalismo. É um livro-convite à vida que nos leva a refletir sobre nossos comportamentos e relações, abrindo possiblidades para uma nova “normalidade”.

Numa versão compacta, o livro consegue apresentar uma discussão necessária para nossa atual realidade, trazendo questionamentos e reflexões, além de instigar o leitor a pensar e analisar acontecimentos cotidianos e suas repercussões na sociedade, provocando um melhor entendimento da constituição dos fatos, bem como suscitando possibilidades e alternativas perante caminhos a serem tomados. Leia Mais

Music, informal learning and the school – GREEN (O-ASPOM)

Toumani Diabaté, seu filho Sidiki e seu grupo Symmetric Orchestra no festival Akoustik Bamako RFI/David Baché

O ano passado marcou uma década do lançamento do livro Music, informal learning and the school: a new classroom pedagogy, de Lucy Green (GREEN, 2008). Dentro de um crescente interesse da musicologia a respeito daquela música popular que se insere na cultura pop e rock anglo-americana, o livro de Green se inseriu de forma a contribuir com os debates que buscam reposicionar o papel da música e do fazer musical na sociedade ocidental contemporânea. Nesse emaranhado de discussões emergentes, que procuram novos modelos teóricos para compreender os fenômenos musicais contemporâneos, cujo surgimento, manutenção, reprodução e valorização não mais são suportados teoricamente pelos antigos e canônicos critérios de legitimação, o livro em questão soma-se ao debate, apresentando uma nova proposta pedagógica para a sala de aula. Ainda que o marco temporal que completa uma década do seu lançamento seja algo significativo do ponto de vista da circulação, o livro pouco aparece dentre as referências da produção da área da educação musical no Brasil, o que se poderia explicar por diferentes razões. Uma forte aposta talvez seja a barreira da língua, uma vez que o texto continua sem tradução para o português. Music, informal learning and the school: a new classroom pedagogy faz parte de uma agenda de pesquisa mais ampla de Green, como veremos na sequência.

Professora e pesquisadora do Instituto de Educação de Londres (agora parte da University College London), Lucy Green foi integrante de um programa nacional de educação musical na Inglaterra chamado Musical Futures. Em 2001 publicou o livro How popular musicians learn (GREEN, 2002), no qual descreveu como 14 músicos populares adquirem suas habilidades e conhecimentos musicais. Neste livro, ela relata que os músicos populares aprendem por meio das chamadas “práticas informais de aprendizagem musical”[1] (GREEN, 2002: 5). Em suma, tais práticas evolvem a escolha do repertório a partir da preferência e identificação pessoal com a música que se deseja tocar; a prática de “tirar de ouvido”[2] essas músicas onde o recurso à partitura não é desejável e nem imprescindível; a aprendizagem através de grupos de amigos e/ou parentes, que interagem sem que ninguém exerça diretamente a função de professor; uma profunda integração das atividades tocar/compor/ouvir, com ênfase na criatividade; uma aprendizagem de natureza mais holística, ao invés daquela que é compartimentada em tópicos propositalmente organizados com intuitos explicitamente pedagógicos. Tudo isso ocorre dentro de um processo de “enculturação” no qual a “aquisição de habilidades e o conhecimento musical [acontecem] por imersão diária em música e em práticas musicais de um determinado contexto social” (GREEN, 2002: 22).

Tais práticas, que costumavam ficar à margem de ambientes formais de ensino de música, foram consideradas fundamentais para a aquisição de conhecimentos e habilidades pelos 14 músicos que Green investigou. A autora identificou que a utilização dessas práticas possibilita um melhor desenvolvimento da percepção auditiva de seus praticantes, uma vez que a tarefa de “tirar de ouvido” as músicas faz com que esta habilidade se aperfeiçoe. Além disso, outras habilidades, tais como flexibilidade, versatilidade, criatividade, desenvolvimento de um pensamento musical autônomo, foram identificadas como sendo comuns a todos aqueles músicos.[3]

A partir dessas informações, Green problematizou a inserção dessas práticas dentro de contextos formais de ensino, mais especificamente a escola,[4]dando início a uma pesquisa subsequente que resultou no livro objeto da presente resenha. Assim, Green se propôs a investigar como seria possível e desejável incorporar aquelas práticas informais de aprendizagem de música dentro do espaço escolar e conhecer como essa incorporação afetaria o processo de aquisição de habilidades e conhecimentos dos jovens, e também como elas poderiam modificar a forma com que eles ouvem, apreciam e compreendem música não apenas na sala de aula, mas também para além dela.

O livro está organizado em sete capítulos. Farei uma descrição sumária de cada um deles, para, em seguida, deter-me mais profundamente nos aspectos metodológicos do projeto de Green. A opção por esse caminho se dá por duas razões. Primeiramente, o livro traz diversos elementos diferentes que integram as discussões a respeito da pedagogia da música, e uma análise de todos eles numa resenha dessa natureza dificilmente escaparia à superficialidade. Segundo, a decisão pelo destaque dos aspectos metodológicos se faz considerando que a área de Música na academia ainda apresenta muitas dificuldades em relação às atividades envolvendo a pesquisa, como diversos autores já vêm apontando (BARROS, 2015; BORÉM; RAY, 2012; CAVAZZOTTI, 2003; COUTO, 2017; DEL BEN, 2010; DOMENICI, 2005, 2012; FIGUEIREDO; SOARES, 2012; GERLING; SOUZA, 2000; SANTIAGO, 2007; SANTOS, 2003; TOMÁS, 2015; TRAVASSOS, 2003). Desta maneira, a opção por construir a resenha dessa forma pode ser interessante, dentre outras coisas, do ponto de vista didático.

O capítulo 1 apresenta a problemática na qual surgiram a ideia do projeto e os procedimentos teórico-metodológicos de sua execução. O capítulo 2 descreve o primeiro estágio de execução do projeto, dando destaque para os cinco princípios que orientam as chamadas práticas informais de aprendizagem e sua inclusão dentro desse primeiro estágio. Relembrando, esses princípios são: a escolha do repertório pelos alunos, a partir de suas preferências; aprender através da prática “tirar de ouvido” as músicas, nos instrumentos de suas escolhas; aprender entre os colegas, seja através da imitação, troca de ideias e observações, sem que um professor esteja conduzindo e organizando as tarefas; construir os conhecimentos e habilidades holisticamente pela imersão na escuta e cópia da música escolhida, sem compartimentalização das tarefas ou conhecimentos; uma prática onde a escuta atenta, a performance, a improvisação e a criação estejam misturadas e integradas no processo da aprendizagem, com ênfase na criatividade pessoal (GREEN, 2008: 10). Um aspecto muito interessante deste capítulo, do ponto de vista da formação profissional, diz respeito à relação dos professores que participaram do projeto. Podemos acompanhar o processo de transformação da visão daqueles professores, que partiu do medo e receio iniciais e caminhou até um sentimento de entusiasmo provocado por novos insights didáticos. Assim, observamos como as modificações na metodologia do ensino de música podem suscitar conflitos internos e revelar as dificuldades de transposição de determinadas tradições enraizadas.

O capítulo 3 dá destaque ao processo de produção da música e, entrelaçadamente a este, ao desenvolvimento da escuta. As formas como os alunos manipulam diretamente os sons através dos seus instrumentos e/ou voz como decorrência das práticas de “tirar de ouvido” são analisadas, evidenciando a complexidade do fenômeno de aprendizagem por essa via. O capítulo 4 problematiza o quanto a educação musical tradicional valoriza os processos para aquisição e domínio da leitura e escritas da música em detrimento da habilidade de ouvir. Diante disso, Green retoma a centralidade que a escuta desempenha na trajetória de aprendizagem dos músicos populares e analisa detalhadamente como a experiência realizada com os alunos de seu projeto operou mudanças nos tipos de habilidades e conhecimentos que estes desenvolvem não apenas com os seus instrumentos, mas especialmente em relação à apreciação musical, inclusive para além da sala de aula.

O capítulo 5 destaca a subjetividade dos alunos em suas diferentes relações com música. O papel do envolvimento afetivo com o fazer musical aparece como determinante para a compreensão musical. Nesse sentido, as práticas informais de aprendizagem musical resgatam a importância do prazer e conduzem a uma autonomia da relação dos alunos com atividades musicais que ultrapassam aquelas realizadas no espaço da sala de aula.

O capítulo 6 analisa o aspecto coletivo desse tipo de aprendizagem. São examinados como os alunos se organizam, os processos de cooperação para o alcance da aprendizagem, bem como o surgimento de lideranças entre eles. Nesse sentido, o capítulo aponta caminhos para lidar com situações de diferenças nos níveis de habilidades e conhecimentos entre alunos de uma mesma turma.

O último capítulo do livro é o relato da mesma experiência com as práticas informais de aprendizagem de música, porém com um repertório diferente: a música clássica de tradição europeia. Com essa nova variável – a mudança do repertório –, Green pôde demonstrar como uma metodologia que insere as práticas informais, especialmente aquela de “tirar de ouvido” músicas de gravações, passa a ser o ponto de virada para repensarmos os modos de ensino da música. Ao verificar que os alunos melhoraram consideravelmente sua aprendizagem e sua relação com um repertório que não costumava agradá-los, Green ganha força em seu argumento de que, mais do que o repertório, o que importa é o método. A autora termina enfatizando que não se trata de uma proposta de abandono ou substituição das antigas metodologias, mas, sim, da inclusão de novas práticas que caminhariam conjuntamente em sala de aula.

Passaremos agora à análise metodológica da obra.

Questões metodológicas de Music, informal learning and the school: a new classroom pedagogy

Como argumento de problematização, Green afirma que, desde os anos 1960, os educadores musicais têm se empenhado em encontrar maneiras de aumentar a motivação e a participação dos alunos em sala de aula. Dentre as várias estratégias utilizadas, houve a tentativa de tornar o aprendizado musical mais significativo a partir da inserção de músicas que fossem familiares ao contexto social dos alunos. Com isso, novas músicas foram incorporadas às aulas, alterando-se o conteúdo dos currículos. No entanto, um aspecto importante teria sido negligenciado: o método. Isso levantou as suspeitas de que, mesmo após a inclusão de músicas populares nos currículos das escolas, a pedagogia utilizada em sala de aula pelos professores poderia ser o fator causador da permanência da indiferença e apatia dos alunos em relação às aulas de música, e não mais e unicamente o tipo de repertório utilizado (GREEN, 2008: 2-3). A partir dessa hipótese, Green propôs uma pedagogia alternativa que consistiu em incluir práticas informais de aprendizagem musical dentro da sala de aula, modificando não apenas o conteúdo, mas também o método de ensino.

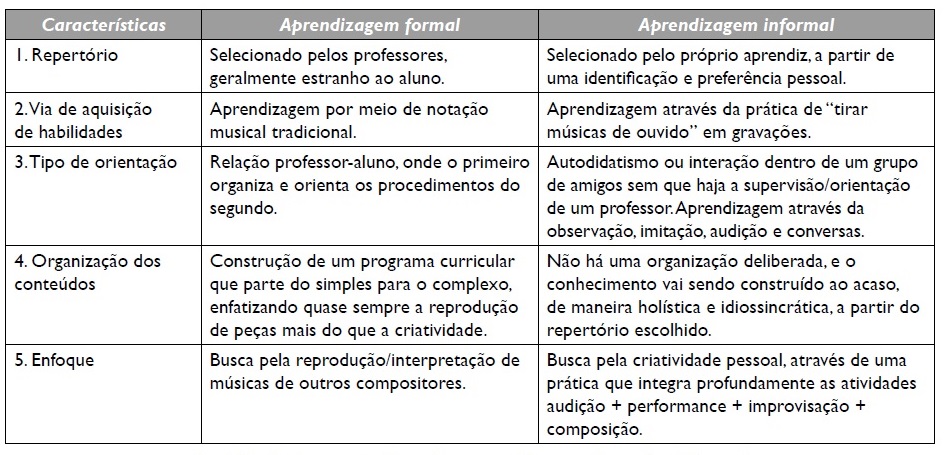

Green delimitou cinco principais diferenças entre as metodologias empregadas nas aprendizagens formal e informal. Esquematicamente, tais diferenças estão sintetizadas no Quadro 1 a seguir:

Quadro 1: Características das aprendizagens formal e informal

Segundo Green (2008: 4), as habilidades promovidas pela prática informal foram negligenciadas dentro do ensino musical durante muito tempo. A autora afirma que o uso delas dentro da sala de aula poderia ser visto como uma atitude inclusiva, por oportunizar que diferentes habilidades musicais se façam presentes no desenvolvimento dos conteúdos, permitindo assim que mais alunos, muitas vezes rotulados de não musicais, também consigam se expressar musicalmente.

Identificada essa problemática e delineado o objeto, Green elaborou algumas questões de pesquisa:

- As práticas de aprendizagem informal de música (GREEN, 2002) poderiam aumentar a motivação para aprender música e ampliar a gama de habilidades musicais dos alunos?

- Essas práticas poderiam tornar a educação musical mais inclusiva, principalmente para aqueles alunos que tiveram suas capacidades embotadas nos ambientes formais?

- As práticas informais poderiam conduzir a uma ampliação da apreciação musical dos alunos, tanto do tipo de música presente em seus contextos de origem quanto do tipo de música existente além dele? (Adaptado de GREEN, 2008:4).

O objetivo, portanto, foi investigar se seria possível e benéfico trazer alguns dos aspectos das práticas de aprendizagem informal de música popular para dentro do ambiente da sala de aula escolar (GREEN, 2008: 9). Especificamente, o estudo visou:

- Possibilitar a emergência e descoberta de determinadas habilidades musicais dos alunos que até então não eram possibilitadas através da prática formal;

- Despertar nos alunos a capacidade de ouvir e compreender criticamente as músicas oriundas tanto de seus contextos quanto de quaisquer outros;

- Desenvolver nos alunos a autonomia para que eles mesmos sejam capazes de escolher estratégias que orientem a aprendizagem musical (GREEN, 2008: 13-14).

No total, participaram do projeto 21 escolas secundárias, 32 professores e aproximadamente 1.500 alunos. No entanto, para um estudo aprofundado, foram selecionadas 7 escolas localizadas nas cidades de Londres e Hertfordshire. A idade dos alunos variava entre 13 e 14 anos. Daquelas 7 escolas, foram selecionados um total de 200 alunos e 11 professores, dos quais foram extraídos os dados (GREEN, 2008: 14-15).

As escolas selecionadas concluíram os 2 primeiros estágios do projeto, que num total foi organizado em 7 estágios.[5] No entanto, Green afirma que o foco principal para levantamento dos dados se concentrava na realização do estágio 1 da pesquisa[6] (GREEN, 2008: 14). Tal motivo se explica pelo fato de que é “[…] nesse estágio em que se encontra o núcleo da abordagem, uma vez que é o estágio que mais se aproxima em replicar as práticas informais de aprendizagem musical da maneira que ocorrem fora da escola” (GREEN, 2008: 24). Ela contou com a colaboração de uma equipe de pesquisadores para a realização da pesquisa.

Para levantamento e coleta de dados, que durou um ano acadêmico em cada escola participante, Green utilizou uma multiplicidade de métodos, materiais empíricos, perspectivas e observadores em seu estudo. As ferramentas de coleta de dados foram: observação participante não estruturada dos estudantes trabalhando em pequenos grupos; observação das aulas; gravação de áudio do trabalho em grupo dos alunos; gravação de áudio e vídeo das performances e outras atividades com toda a turma; gravação de entrevistas semiestruturadas com alunos e professores em intervalos regulares; e gravação de reuniões da equipe de professores. Também foram feitas notas de campo de conversas nos corredores e salas de reuniões (GREEN, 2008: 14-15).

Green utilizou entrevistas semiestruturadas com os professores e também com alunos. Além das entrevistas individuais, também foram feitas entrevistas com grupos, tanto de professores quanto de alunos. A escolha de Green por realizar esse segundo tipo de entrevista se justificou como uma tentativa de esclarecer determinadas dúvidas e divergências particulares que surgiam nas entrevistas individuais realizadas ao longo do projeto. Além disso, para ela, “[…] todos os seres humanos formam suas visões e respostas para os fatos como fazendo parte de um grupo” (GREEN, 2008: 17).

As observações ocorreram desde o início do projeto, durante as atividades semanais dos alunos trabalhando em grupo e também nas aulas com a turma toda, e Green as considera como a principal fonte de coleta. Assim, essa estratégia foi tomada como “um bloco de construção central das estratégias do projeto, em relação não só aos papéis dos pesquisadores, mas também dos professores” (GREEN, 2008: 19). Após verificar que a naturalidade dos alunos estava comprometida pela presença dos pesquisadores, o grupo que trabalhou juntamente a Green no projeto optou pela utilização de equipamentos de gravação de áudio durante todo o tempo em que as atividades dos alunos ocorriam, com o consentimento dos alunos. As gravações eram transcritas logo em seguida.

Outras fontes de coleta de dados foram questionários, com respostas fechadas e abertas. Essa estratégia, além de ter servido como meio comparativo com as respostas fornecidas nas entrevistas, também foi um recurso utilizado para assegurar que os respondentes tivessem um espaço de expressão mais reservado, por se tratar de questionários anônimos. Assim, Green procurou garantir respostas individuais livres de uma possível pressão de colegas, e também para oportunizar que pessoas mais tímidas pudessem se expressar. Conversas informais ocorridas em corredores e em outros espaços, tais como sala de reuniões, também foram registradas em notas de campo.

A quantidade de dados coletados reúne cerca de 800 páginas de transcrições e notas de campo e cerca de 100 gravações de áudio, a maioria delas com mais de uma hora de duração.

Green (2008: 20) justifica que, numa pesquisa qualitativa, não é possível afirmar com completa exatidão os pensamentos e ideias dos participantes, considerando que o objeto é mutável. Consciente disso, os dados apresentados e discutidos não são generalizáveis para todo e qualquer contexto. Sempre que possível, as declarações foram ilustradas com excertos de falas ditas pelos atores. Além disso, há a recorrência aos dados obtidos das fontes quantitativas (questionários), como alternativa de checagem de suas afirmações.

Não existe um tópico específico no livro de Green que reúna descritivamente os resultados, considerando a opção da autora pela forma de construção cíclica em relatar o trabalho. Contudo, é possível reunir sumariamente os principais achados de seu estudo a partir do que foi analisado no decorrer dos capítulos, conforme a lista abaixo:

- Todos os professores que responderam ao questionário final disseram que o uso das abordagens informais na sala de aula mudou positivamente suas maneiras de ensinar (GREEN, 2008: 22);

- Os alunos aprenderam práticas que lhes possibilitaram a aquisição de uma consciência de suas próprias musicalidades, principalmente aqueles alunos que não tinham tido oportunidade de serem alcançados até então pela educação musical tradicional (GREEN, 2008: 22 e 64);

- Os alunos adquiriram maior autonomia para direcionarem suas próprias práticas de aprendizagem; essa foi uma razão mencionada por eles para afirmar que essa forma de aprender foi mais prazerosa e mais eficiente pedagogicamente (GREEN, 2008: 102 e 117); OPUS v.26, n.1, jan./abr. 2020 8 COUTO. Resenha de Music, informal learning and the school

- Os alunos mostraram uma melhora na compreensão e apreciação de músicas, não só daquelas que eles já conheciam, mas também de outras, tornando-os ouvintes mais críticos e com uma mentalidade mais aberta a novos estilos (GREEN, 2008: 22, 82-84 e 168).

Por fim, Green procura deixar claro que todo este trabalho não significou a sugestão pela substituição ou abandono do ensino tradicional de música. Segundo a autora, a utilização das práticas de aprendizagem informal de música seria uma pedagogia alternativa que poderia ocorrer como um complemento às abordagens já utilizadas.

Considerações finais

A música é um produto humano passível de ser investigado tanto pelas ciências empíricas – as naturais (enquanto fenômeno acústico) e as sociais (enquanto fenômeno sonoro-cultural) – como também através de uma abordagem não empirista, por meio de uma concepção formalista (matematizante), pois em música está implícito um pensamento lógico-matemático que possibilita a sua compreensão e transmissão através dos números. Talvez mesmo por tal multiplicidade, somando-se ao fato do pouco tempo de realização de pesquisa por músicos no Brasil, a maioria do conhecimento que produzimos nos cursos de Música ainda lançam mão de processos metodológicos e epistemológicos “emprestados” de outras áreas do conhecimento mais consolidadas no metiê da pesquisa acadêmica. Dentre as necessidades do músico que pretende enveredar-se pela atividade da pesquisa estão o conhecimento das diferentes metodologias e a capacidade de discernir qual delas utilizar, de acordo com a natureza de seu objeto.

Uma das possibilidades de aprendizagem destes aspectos está na observação e análise de trabalhos considerados referência para a área. Lucy Green possui ampla experiência como educadora musical, o que certamente lhe conferiu subsídios para compor seu perfil como intelectual e pesquisadora. Longe de pretender avaliar os méritos da adoção ou não da pedagogia que Green propõe como decorrência de seu estudo aqui descrito, a questão que interessou especificamente nesta resenha foi observar como uma pesquisadora reconhecida internacionalmente elaborou seu projeto de pesquisa e a metodologia para sua execução. A construção de sua problemática se deu a partir de uma trajetória ampla e de longa data, ou seja, a capacidade de Green para olhar a forma de se ensinar música nas escolas de seu país e a sua decorrente problematização só foi possível graças a uma série de conhecimentos práticos e teóricos que são frutos dessa trajetória e experiência.

Além dos conhecimentos sobre música e seu ensino, outro elemento que confere habilidade para sua prática enquanto pesquisadora é o diálogo com outras áreas do conhecimento. Notamos que o plano estratégico da autora para alcançar as respostas de suas questões de pesquisa demonstra perícia e domínio da metodologia de pesquisa amplamente empregada pelas Ciências Sociais. Este fato se dá não apenas pela natureza do objeto construído, mas também porque a autora sempre buscou, em sua trajetória, uma relação muito estreita entre a música e a sociedade (GREEN, 1988, 1997). Isso lhe permite domínio para escolher com conscienciosidade o melhor caminho metodológico para operacionalizar sua pesquisa. Pudemos verificar, então, a construção de um objeto bem delineado na área de educação musical e a escolha e aplicação de determinadas estratégias metodológicas que são facilmente encontradas em livros e manuais de pesquisa em Ciências Sociais. Tais elementos podem servir para os músicos iniciantes na OPUS v.26, n.1, jan./abr. 2020 9 COUTO. Resenha de Music, informal learning and the school atividade de pesquisa como um exemplo de realização de pesquisa sobre o ensino de música em contextos escolares.

Acredito que esse tipo de exercício analítico sobre trabalhos considerados referenciais, não só para a subárea da educação musical, mas também para outras subáreas da Música, pode contribuir para o aprimoramento da formação do músico pesquisador.

Referências

BARROS, Luís Cláudio. Retrospectiva histórica e temáticas investigadas nas pesquisas empíricas sobre o processo de preparação da performance musical. Per Musi, Belo Horizonte, n. 31, p. 284-299, 2015.

BORÉM, Fausto; RAY, Sônia. Pesquisa em performance musical no brasil no século XXI: problemas, tendências e alternativas. In: SIMPÓSIO DE PÓS-GRADUANDOS DA UNIRIO, 2., 2012, Rio de Janeiro. Anais […]. Rio de Janeiro: UFRJ, 2012. v. 1. p. 121-168.

CAVAZOTTI, André. Periódicos brasileiros da área de música: uma breve cronologia (1983-2003).

Opus, v. 9/2, p. 21- 27, dez. 2003. Disponível em: http://www.anppom.com.br/opus/opus9/ opus9-2.pdf. Acesso em: 20 ago. 2010.

COUTO, Ana Carolina Nunes do. A dialética social da pesquisa em Música: produção do conhecimento e autonomia profissional dos músicos performers na pós-graduação brasileira. Tese (Doutorado em Sociologia) – Programa de Pós-Graduação em Sociologia, UFPE, Recife, 2017.

DEL BEN, Luciana. (Para) Pensar a pesquisa em educação musical. Revista da Abem, Porto Alegre, v. 24, p. 25-33, set. 2010.

DOMENICI, Catarina Leite. Interpretando o hoje: uma proposta metodológica para a construção da performance da música contemporânea. In: CONGRESSO DA ANPPOM, 15., 2005, Rio de Janeiro.

Anais […]. Rio de Janeiro: Programa de Pós-Graduação em Música da UFRJ, 2005. v. 1. p. 819-825.

DOMENICI, Catarina Leite. O intérprete (re)situado: uma reflexão sobre construção de sentido e técnica na criação de Intervenções para piano expandido, interfaces e imagens: centenário John Cage. In: CONGRESSO DA ANPPOM, 22., 2012, João Pessoa. Anais […]. João Pessoa, 2012. p. 1212-1220.

FIGUEIREDO, Sérgio Figueiredo; SOARES, José. Desafios para a implementação metodológica de pesquisa em larga escala na educação musical. Opus, Belo Horizonte, v. 18, p. 257-274, 2012.

Disponível em: http://www.anppom.com.br/revista/index.php/opus/article/view/185/166. Acesso em: 1 maio 2016.

GERLING, Cristina Capparelli; SOUZA, Jussamara. A performance como objeto de investigação. In: SEMINÁRIO NACIONAL DE PESQUISA EM PERFORMANCE MUSICAL, 1., 2000, Belo Horizonte. Anais […]. Belo Horizonte: UFMG, 2000. p. 114-125.

GREEN, Lucy. Music on deaf ears: musical meaning, ideology and education. Manchester, New York: Manchester University Press, 1988.

GREEN, Lucy. Music, gender, education. London: Cambridge University Press, 1997.

GREEN, Lucy. How popular musicians learn. London: Ashgate, 2002.

GREEN, Lucy. Music, informal learning and the school: a new classroom pedagogy. London: Ashgate, 2008.

SANTIAGO, Patrícia Furst. Mapa e síntese do processo de pesquisa em performance e em pedagogia da performance musical. Revista da Abem, Porto Alegre, v. 17, p. 17-27, set. 2007.

SANTOS, Regina Márcia Simão. A produção de conhecimento em educação musical no Brasil: balanço e perspectivas. Opus, Porto Alegre, v. 9, p. 49-72, 2003.

TOMÁS, Lia. A pesquisa acadêmica na área de música: um estado da arte (1988-2013). Porto Alegre: Editora Anppom, 2015. Disponível em: http://www.anppom.com.br/ebooks/index.php/ pmb/catalog/book/4. Acesso em: 6 ago. 2016.

TRAVASSOS, Elizabeth. Balanço da Etnomusicologia no Brasil. Opus, Campinas, v. 9, p. 66-77, 2003.

Notas

[1] Informal music learning practices.

[2] Nota da tradução: O termo utilizado pela autora é copy (copying by ear), conforme consta em todas as suas publicações sobre a aprendizagem dos músicos populares citados neste artigo. A autora destaca a centralidade dessa prática dentro dessa cultura: “By far the overriding learning practice for the beginner popular musician, as is already well known, is to copy recordings by ear” (GREEN, 2001: 60). No entanto, no Brasil o termo vernacular equivalente ao copy do inglês seria “tirar de ouvido”. Optei por mantê-lo da forma que utilizamos aqui, buscando coerência com traduções anteriores de textos da autora no Brasil (GREEN, L. Ensino da música popular em si, para si mesma e para “outra” música: uma pesquisa atual em sala de aula. Revista da Abem, Londrina, v. 20, n. 28, p. 61-80, 2012), onde o termo traduzido também foi “tirar de ouvido”.

[3] 3 Esclareço que a autora discorre sobre a prática de “tirar músicas de ouvido” como sendo o primeiro estágio de autoaprendizagem, formador da base para o desenvolvimento criativo que ocorre a posteriori. Detalhes deste processo podem ser encontrados no capítulo 3 de sua obra de 2002, citada no presente artigo. Abstive-me de entrar na discussão epistemológica sobre criação musical e problematizá-la aqui, por não ser o objeto tratado no artigo.

[4] 4 “Na maioria das salas de aula do Reino Unido, a educação musical assume a forma de uma educação geral ou liberal que é fornecida para todos os alunos até a idade de 14 anos, independentemente da capacidade ou escolha” (GREEN, 2008: 23-24, tradução minha). Original: “Music education in most UK classrooms takes the form of general or liberal education which is provided for all pupils up to the age of 14, regardless of ability or choice”.

[5] Para detalhes, ver Green (2008, Apêndice B).

[6] “Estágio 1: Os alunos trazem músicas de suas próprias escolhas. Em pequenos grupos formados por laços de amizade, eles ouvem e escolhem uma música. Então eles escolhem os instrumentos e tentam ‘tirar a música de ouvido’, direcionando sua própria aprendizagem” (GREEN, 2008, Apêndice B, tradução minha). Original: “Pupils bring in the own choice of music. In small friendship groups they listen to it, and choose one song. They then select instruments and attempt to copy the song by ear, directing their own learning”.

Ana Carolina Nunes do Couto – Doutora em Sociologia pela UFPE (2017), mestra em Música (2008) e especialista em Educação Musical (2004) pela Escola de Música da UFMG. Possui Graduação em Licenciatura em Música pela Universidade Estadual de Londrina (UEL, 2002). Atua como professora junto ao Departamento de Música do Centro de Comunicação e Artes da UFPE desde 2009, trabalhando com o ensino de piano em grupo e com pesquisas sobre música popular e epistemologia da música. É professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Música da UFPE, atuando na linha de pesquisa: Música, Educação e Sociedade. É membra do Grupo de Pesquisa Sociedade e Práticas Musicais. Tem artigos publicados em revistas especializadas e eventos científicos da Música. [email protected].

Pedagogías y políticas – KOROL (RES)

KOROL, Claudia. Feminismos populares: Pedagogías y políticas. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: El Colectivo; Editorial Chirimbote; America Libre, 2016. Resenha de: PAULA, Thaís Vieira de; GALHERA, Katiuscia Morena. Feminismos plurais: a América Latina e a construção de um novo feminismo. Revista Estudos Feministas, Florianópolis, v.27, n.2, 2019.

Lançado em 2016, na Argentina, com o apoio da Fundación Rosa Luxemburgo e com fundos do Ministério Federal de Cooperação Econômica e Desenvolvimento da Alemanha, o livro é resultado de diversos âmbitos de esforços coletivos. Pautado no feminismo latino-americano, expresso livremente e a partir de experiências plurais concretas, a obra compila escritos organizados por Claudia Korol a partir de diversas organizações de base. Em comum, o livro e as organizações de base têm a preocupação com a vocalização de experiência de mulheres do Sul Global. A partir de feminismos populares na América Latina e, em menor medida, de outros países do Sul, vozes subalternizadas de movimentos de mulheres locais, comunitárias, populares, bolivarianistas, indígenas e de luta pela terra, dentre outras pautas, são mobilizadas.

São diversas as correntes feministas que permeiam o livro: há, por exemplo, tanto o feminismo liberal que percebe na aprovação de leis pelo Congresso o processo acertado de conquista de direitos, quanto o feminismo construtivista que pauta a necessidade do entendimento do contexto cultural e como influencia na construção social do objeto. Há, ainda, feministas que bebem de diversas correntes para montar sua ação: o caso da feminista marxista que se apoiou no Congresso para o avanço de direitos de pessoas transexuais, ou seja, a militante se apoiou em repertórios políticos dos feminismos liberais e dos transfeminismos, embora se identifique como marxista. Leia Mais

Art, disobedience, and ethics: the adventure of pedagogy – ATKINSON (C)

ATKINSON, Dennis. Art, disobedience, and ethics: the adventure of pedagogy. Cham, Switzerland: Springer/Palgrave Macmillan, 2018. Resenha de: BACKENDORF, Jonas Muriel. Conjectura, Caxias do Sul, v. 24, 2019.

Art, disobedience, and ethics: the adventure of pedagogy é o mais recente livro da série Education, Psychoanalysis, and Social Transformation, organizada pela Palgrave MacMillan. De acordo com a apresentação do livro, uma das finalidades principais da série é: “to play a vital role in rethinking the entire project of the related themes of politics, democratic struggles, and critical education within the global public sphere” (p. ii). Embora não trate diretamente das idiossincrasias do cenário brasileiro e sul-americano, o livro aborda com profundidade questões de fundamental relevância para a nossa realidade presente, em especial o caráter cada vez mais explícito com que as humanidades, as artes, e o pensamento desprendido como um todo vêm sendo atacadas pelo atual governo – por meio de argumentos que vão desde a ausência de “retorno para o contribuinte” até a “militância política”1 dessas áreas de estudo, argumentos que exemplificam com transparente precisão a relevância do ataque de Atkinson aos modelos pedagógicos instrumentais, bem como da defesa de uma educação crítica e desobediente.

O autor é professor emérito na Universidade Goldsmiths, de Londres, além de ocupar o cargo de docente visitante nas universidades do Porto, de Helsinki, Gothenburg e Barcelona. Um aspecto importante da sua biografia é a experiência que tem no ensino secundário, por ter trabalhado, na Inglaterra, de 1971 a 1988. O livro de que ora me ocupo é o sexto da bibliografia do autor, sendo os outros igualmente voltados para as questões educacionais: Art in education: identity and practice; social and critical practice in art education (coautoria de Paul Dash); Regulatory practices in education: a lacanian perspective (coautoria de Tony Brown e Janice England); Teaching through contemporary art: a report on innovative practices in the classroom (coautoria de Jeff Adams, Kelly Worwood, Paul Dash, Steve Herne e Tara Page) e Art, equality and learning: pedagogies against the state. O mais próximo, em conteúdo, do atual é justamente o último, em que o autor trata, já com profundidade, de algumas das questões centrais para o presente livro, a questão da desobediência e a da postura combativa frente aos modelos fechados da pedagogia instrumental. Leia Mais

Dicionário Paulo Freire – STRECK et al (C)

STRECK, D. R.; REDIN, E.; ZITKOSKI, J. (Org.). Dicionário Paulo Freire. 4. ed. rev. e ampl. Belo Horizonte: Autêntica, 2018. Resenha de: ROSA, Carolina Schenatto da; SANTOS, Débora Caroline dos. Conjectura, Caxias do Sul, v. 24, 2019.

Paulo Freire foi, sem dúvidas, um grande reinventor de palavras e um alargador de significados. Grande pesquisador do povo brasileiro e de suas formas de comunicação, esse sujeito, à frente de seu tempo, se apropriou das palavras atribuindo-lhes sentidos singulares e profundos, cujos estudo e reinvenção são necessários ainda hoje. No prefácio do livro Pedagogia da tolerância, Lisete Arelaro diz que “Paulo Freire tem um estilo único: é um irresistível contador de estórias e ‘causos’”. (ARELARO, 2018, p. 12). Também é um irresistível transformador de conceitos, pois escolhia com cuidado as palavras, trabalhava os sentidos, sua origem e, de forma autêntica e profundamente comprometida, conferia-lhes um significado particular.

Cleoni Fernandes, no verbete Gente/Gentificação diz que o autor foi “um inventor de sentidos produzidos com outras palavras” (2018, p. 235); foi um semeador e um cultivador de palavras com o dom de pronunciar novas realidades, como destacam os organizadores do Dicionário Paulo Freire, no início da apresentação da primeira edição. Leia Mais

Pasión de enseñar | Gabriela Mistral

Si el lector diera por azar con alguna de las páginas que componen esta obra, reaccionaría de inmediato, estando o no implicado con sus fines. La lucidez y la vitalidad del pensamiento mistraliano cuestionan la esencia de la pedagogía y trascienden a su tiempo de escritura por la vigencia plena de su reflexión crítica y testimonial sobre el sentido poético de la educación, lectura que al más indiferente hará despertar de algún letargo o prejuicio.

La compilación, diseñada y diagramada cuidadosamente por el equipo de la Editorial de la Universidad de Valparaíso, que ya nos tiene habituados a una delicada estética de la edición, se enriquece con testimonios de poetas y profesores como Rosabetty Muñoz, Patricio Felmer, Ana María Maza, Angélica Edwards y Floridor Pérez e ilustraciones de pinturas en acrílico de la artista Roser Bru, cada una de las cuales antecede las secciones a modo de sugerente invitación a la lectura para concluir con grabados de aves chilenas en el colofón que Cristián Olivos proyectó para el cierre, además de fotografías de Patricia Novoa y Vinka Quintana. Todos ellos conciben el legado de una Mistral que expresan a su modo, aunque sus contribuciones convergen en una lograda apuesta por interpretarla. Leia Mais

Corpos voláteis, corpos perfeitos: estudos sobre estéticas, pedagogias e políticas do pós-humano – COUTO (C)

COUTO, Edvaldo Souza. Corpos voláteis, corpos perfeitos: estudos sobre estéticas, pedagogias e políticas do pós-humano. Salvador: Edufba, 2012. Resenha de: JÚNIOR, Osvaldo Barreto Oliveira. Conjectura, Caxias do Sul, v. 19, n. 1, p. 195-200, jan/abr, 2014.

“Corpos voláteis, corpos perfeitos: estudos sobre estéticas, pedagogias e políticas do pós-humano” é um livro do professor universitário Edvaldo Souza Couto (EDUFBA, 2012, 182 páginas) que analisa as mutações por que passa o nosso corpo na contemporaneidade, argumentando que estar-no-mundo nos faz seres mixados, híbridos, pós-humanos. Assim sendo, as políticas, as filosofias e as fisiologias modernas, que legitimaram uma humanidade dividida, dicotômica e racional, dão lugar a políticas do pós-humano, do corpo ciborgue, da hibridização homem-máquina.

O livro reúne sete ensaios publicados pelo autor em revistas científicas, em anais de eventos, ou como capítulos de livros, entre 2000 e 2009. Nesses ensaios, o autor discute a busca incessante das pessoas pela transformação do próprio corpo, apresentando-nos análises consistentes de fatores sociopolíticos, ético-filosóficos, estéticos, técnicos e culturais que promovem a transformação do humano em pós-humano, do corpo natural em corpo ciborgue, ou do psicocorpo em cibercorpo. Leia Mais

Critical reflection in the classroom: Consciousness, praxis, and relative autonomy in social studies education – AU (CSS)

AU, W. Critical reflection in the classroom: Consciousness, praxis, and relative autonomy in social studies education. In A. P. DeLeon & E. W. Ross (Eds.), Critical theories, radical pedagogies, and social education: New perspectives for social studies education (pp. 163-181). Rotterdam: Sense Publishers, 2010. Resenha de: Abbott, Laurence. Situating radical pedagogies in social studies classrooms: An extended review of Critical Theories, Radical Pedagogies, and Social Education. Resenha de: ABBOTT, Laurence. Canadian Social Studies, v.45, n.1, p.59-70, 2012.

Introduction

As a student and teacher of social studies curriculum and pedagogy, I have encountered a range of conceptions of social studies, by experiencing and witnessing it as both practice and as praxis. Social studies pedagogy, at least in scholarly discourse, is contested, complex, evolving, dynamic, and amorphous (Clark, 2004; Nelson, 2001). As a school subject, it offers multifold potential to be a site of insightful and enriching engagement in the life world contexts that students inhabit, as well as a venue for purposeful and deliberate agency, encouraging students and teachers to engage in transformative action (den Heyer, 2009; Richardson, 2002; Sears, 2004; Segall & Gaudelli, 2007; Westheimer & Kahne, 2004). Social studies pedagogy in practice, however, is often conservative, reified, and stultifying. Its Deweyan democratic promise is largely undermined through covert class and race-based streaming that serves, more often than not, to sustain the status quo rather than encouraging students and teachers to overcome it (Apple, 1986; Hyslop-Margison & Sears, 2006; Kahne, Rodriguez, Smith, & Thiede, 2000).

The scholarly literature critiquing social studies pedagogies is vast, rich, with the most provocative critiques emerging out of neo-Marxian inspired perspective. Critical Theories, Radical Pedagogies, and Social Education: New Perspectives for Social Studies Education, edited by Abraham DeLeon and E. Wayne Ross, is a refreshing collection of essays that offers a range of critical and radical voices which are generally marginalized in the critical social studies ‘mainstream.’ The editors argue that there is an urgency to transform social studies pedagogy and activate students’ and teachers’ potential to be agents who can address and overcome economic, social and political disparities in power, wealth, and access to resources, especially in the context of current global economic crises (DeLeon & Ross, 2010).

Critical theory-inspired pedagogies are eclectic and can prove difficult to reconcile with each other. Essays in this collection concurrently complement each other while challenging each other for pride-of-place in the struggle for attention and justice, sometimes leveraging power in ways that harm other marginalized communities and causes. What is evident in reading these essays is the intellectual and emotional challenge of grasping the complex challenges and tensions teachers encounter when their commitment to social justice is overwhelmed by a torrent of injustices. A further complicating reason that justifies teachers’ resistance is the demand for a depth of understanding of political, social, and economic theories beyond anything that teacher education programs provide.

What is common among these essays is their critiques of neo-liberalism and marketplace logics. As an increasingly experienced reader of this genre, I have learned to both expect a bit of the unexpected, but to also encounter the familiar. The familiar is that these essays challenge readers to think and reimagine teaching practice and praxis, yet they are, collectively, light on remediation. The consequence is an audience problem.

While there is much here for people in the academy, the counter-neoliberal discourses in these essays are short on deliverables for practicing and pre-service teachers, an irony I am sure is not lost on this books’ editors. This collection is a good read with valuable insights that can impact teaching practice. Critical social studies pedagogies demand intellectual engagement and imagination if teachers are to make their subject area about fostering a desire to learn and act for change. While teachers may not buy, fully, into what is offered in these essays, readers have the chance to play with ideas they might not have otherwise encountered.

Working through the chapters

In chapter one, Abraham DeLeon (2010) argues for the inclusion of anarchistic radicalism in social studies. He points out that previously edited volumes of radical theory infused critical social studies pedagogy and omitted anarchist praxis. In this essay, DeLeon offers a critique of neo-Marxian critical theory’s “over-reliance on a mythical state coming that may or may not come into being” as a temporal condition that tantalizes agents with the potential for change in an imminent future time (p. 3). Anarchism, instead, demands that teachers and students be autonomous agents to facilitate change both now and in the immediate future. He suggests that anarchism’s potential stretches beyond neo-Marxian inspired critical theory by promoting action and sabotage to address, undermine, and overcome economic oppression. He writes that social studies teachers must imagine a praxis where sabotage-as-pedagogy is thought of as “creative and hopeful in remaking our world into something new,” and that sabotage can be a “model for direct action” (p. 3) in social studies classrooms.

This sense of urgency runs through the whole collection of essays, yet, talk of a crises in social studies, especially in regards to engaged citizenship is not new (Sears & Hyslop-Margison, 2007). Current economic conditions both in North America and globally are aggravating economic and political disparities at a faster tempo than just a decade ago, but this receives insufficient attention in social studies classrooms. DeLeon argues that exploitive neo-liberal education has made “the lived reality of social studies is one of innate boredom where students are drilled about dates, dead white men are deified and worshiped, history is offered as a totalizing narrative and [students] are fed a decontextualized and sanitized curriculum” (2010, p. 5). As a counter-argument, DeLeon offers a subversive, infiltrating vision of social studies. His most radical idea is infiltrationism.

Infiltration must be a long-term commitment to secure the credentials and tenure necessary for subversion. While there may be committed individuals willing to invest the time, infiltration seems like a strategy unlikely to succeed. For the radical pedagogue, sustaining a cover identity long enough to infiltrate a school and secure tenure runs contrary to the urgency at play in this essay. Further, the language of sabotage is likely to be understood in reductive ways, limiting the scope of what it might mean. Recognizing these opposing tensions, DeLeon’s anarchism is tempered by pragmatism later in the chapter which renders some of his ideas more palatable to risk-taking teachers. For instance, ‘micro-resistance’ pedagogies with rhizomatic potential can encourage students to challenge assumptions, market logics and the authority of Western epistemologies.

In chapter 2, Nirmala Erevelles takes on the ostensibly open-mindedness of the academy that is too often a cleverly cloaked closed-mindedness clothed in liberal idealism, good will, and altruism. Too many faculty and students seem unable and unwilling to move from conversation about to praxis for social justice. A central issue is the convenient invisibility of domains that many students and scholars, myself included, have little exposure to. Erevelles helps unpack a range of intertwining domains of invisibility by employing a transnational feminist disability studies perspective to reveal how the privilege-to-not-know is reinforced by market logics that pit marginalized identifications against one another in a struggle for pride of place.

Some genuine intellectual work is necessary to ascertain Erevelles’ pedagogic implications for social studies education. Readers are challenged early in her essay to take on the nature of privilege that opens the door to pity, revulsion, and surprise at the conditions in the wake of Hurricane Katrina. Although questions central to purposeful democratic discourse and critical historical engagement likely permeated many social studies classrooms in the aftermath of Katrina, especially regarding the responses by various levels of government, what understandings might students and teachers have taken from classroom conversations, research, and action? Did Katrina-focused pedagogy lead to meaningful changes in the ways students live with each other and understand their capacities to act to transform their communities and the world? Many teachers and students likely explored difficult questions about how governments responded, or the historical, political, social and economic circumstances led to the conditions in New Orleans, or critically analyzed the media coverage. While these avenues of inquiry are necessary and important to explore, Erevelles pushes readers to ask important critical questions likely left out in many classrooms: To what extent was the objective of government intervention the restoration of the status quo and the reconcealment of categories of the marginalized? What is the function of pity? Why is it that remediation after a crisis functions to re-conceal those we typically fail to see? How might we reconcile our indifference to the invisible with our rhetoric on equality? Erevelles argues that marginality and invisibility are hierarchical, meaning that pride-of-place struggles take place beyond the gaze of the middle class. Critical disability studies offers an avenue to grasp how sublime taxonomies pathologize difference, forcing marginalized individuals and communities to cleave difference along imposed categories of gender, race, and ability/disability, competing for scarce resources and the attention of power, and denying access to means and opportunities to exercise collective political, economic and social power, themselves.

Pride-of-place in critical discourses frequently comes into play in social studies pedagogy, and justice-focused remediation as pedagogy crosscuts many domains. Which crises and injustices get our attention? How can we know, understand, and share with students the complexity of crises that are simultaneously distinct and integrated? How might the blurring of lines between and among the crises be an opportunity for democratic learning and living? Which pedagogies justly treat the multitude of injustices? In chapter 3, Rebecca Martusewicz and Gary Schnakenberg make a case for the immediacy and divisiveness of ecojustice in public discourse. They argue that social studies classrooms are especially well suited to its pursuit concurrently with social justice and democracy. They open their chapter by articulating the goals of ecojustice pedagogy, among which is the necessity for students to engage in:.

an analysis of the linguistically rooted patterns of belief and behavior in Western industrial cultures that have led to a logic of domination leading to social violence and degradation, and secondly, to identify and revitalize the existing cultural and ecological “commons” that offer ways of living simultaneously in our own culture, as well as in diverse cultures across the world. (Martusewicz & Schnakenberg, 2010, pp. 25-26).

The revitalization of the commons is tied to countering the effects of a culture of violence embedded in capitalist neo-liberal logics. This, of course, is no easy task for teachers.

Martusewicz and Schnakenberg argue that the ecological crisis is actually a cultural one tied up in transactional nature of language which reinforces status quo structures and epistemological assumptions in schools.

Interrupting and challenging epistemological and disciplinary constructs that inhabit social studies is necessary for students to appreciate the possibility that other logics might govern human/human and human/environment relationships, but it is a pedagogic minefield for insufficiently committed and prepared teachers, students, and administrators. Importantly, this is where this chapter’s authors tread into a critical site of resistance for social studies education – the challenge to extend our gaze to recognize the limitations and situatedness of our worldview. The dominant Western worldview posits capitalism and consumerism as inevitable products of progress. Its historical legacy of colonialism, racism, and oppression are too often characterized as unpleasant practices of less enlightened prior generations subsequently eliminated through legislation and social change (Hyslop-Margison & Sears, 2006; McMurtry, 2002). For teachers and administrators to alert students to the nature of the market logics that scaffold their worldview and encourage them to imagine alternatives, they must become political in ways that put employment and funding at risk. Following from the first essay in this collection, perhaps ecojustice might benefit from the notion of micro-resistance.

As a form of micro-resistance, for example, teachers might exploit neo-liberal logics to provoke critical engagement. How might critical pedagogies become more than as subversive acts that undermine the security of the status quo? While I offer this somewhat facetiously, the struggle to overcome the resistance of teachers and public education to radical and transformative pedagogies seems ironic, since teachers, as a category of labourers, and “are by far the most unionized people in the USA, [with] more than 3.5 million members” according to Rich Gibson (2010, p. 43). Yet, in chapter four, Gibson notes that unions no longer function in dialectic tension with those in control of the capital funding for education. His Marxian analysis employs dialectical materialism to reveal the historical tension at the heart of the public education project, where the discursive freedoms of school occur in an environment in which capitalism and exploitation operate in both sublime and significant ways that inhibit and suppress students’ capacities for agency and engagement. He writes that the “relationship of school to society where schools are, for the most part, capitalist schools is a reality ignored by liberal and even radical educators, particularly in the field of social studies” (p. 44).

While Gibson engages in a momentary ad hominem treatment of President Obama as “the demagogue,” and US Secretary of Education Arne Duncan as “Chicago’s education huckster,” in the early stages of his analysis of capitalist education, the name calling is politically purposeful (p. 45). He argues that democracy, so central to civics and social studies in schools, is taken up in schools in ways that dilutes and diminishes collective will, eroding community-mindedness. Capitalism appeals to individual desires, consumption, and competition. He suggests that the agenda for public education under the current administration has become more corporatist than prior administrations, and that standardized curricula and a passive-aggressive relationship with teachers reinforces economic stratification along race and gender-based lines.

His analysis infers that the vision of schools as sites of Deweyan democracy and possibility are illusory manifestations of a capitalist curricula where freedom and critical engagement are tantalizing promises meant more to satisfy the rhetorical needs of policy makers than provoke engagement. Much of his critique of the capitalist agenda for public education is not new. What is new to me is where he takes his analysis in relation to unions and the diminished character of their antagonistic relationship with capital, especially in public education. Teachers in the United States, and, for that matter, Canada, are largely white and middle class. Historically, unions emerged to maintain the whiteness of labour and the professionalization of teaching moved teachers’ unions into securing and sustaining middle-class status for practitioners. As teachers’ wages rise, job security and the freedom to consume makes advocacy of a radical agenda difficult to reconcile with the class interests of teachers.

Like the authors of the previous chapters, Gibson argues for the necessity of recognizing, understanding, and challenging the epistemic and ontological assumptions.

Similar to other authors in this volume, Gibson advocates for pedagogies that encourage and foster collective interests to displace ones that overtly and covertly train students to be consumer citizens by limiting the potential scope of agency and participatory citizenship to consumer-like decisions.

Citizenship is a thematic concept central to social studies curricula that is semantically slippery, simultaneously possession and practice, yet in many classrooms its complexity is likely reduced in the interests of clarity and accessibility (Kymlicka & Norman, 1994; Osborne, 2005; Osler & Starkey, 2005). When citizenship is filtered through a liberal egalitarian middle-class lens and shared with students as an enlightened progress narrative, the extension of citizenship to the previously disenfranchised is celebrated as resolved rather than unpacked and analyzed. In chapter 5, Anthony Brown and Luis Urrieta Jr. take up another important body of constraints limiting the scope of personal agency and engaged citizenship through a comparative analysis of the enfranchisement of African Americans and Mexican Americans. The history of citizenship as a possession in the United States is an ongoing story still permeated by race. Brown and Urrieta Jr. employ racial contract theory to argue that the extension of citizenship to African Americans and Mexican Americans only occurs under conditions that advance white interests and always comes at the price of sustaining marginality.

As they trace elements of the African American citizenship narrative through manumission societies and segregated schools, and the history of Mexican and Latino/Latina citizenship in the US, Brown and Urrieta Jr. strike notes that hit analogous registers in Canadian citizenship narratives. Limiting the extension of citizenship rights to marginalized communities has long been based on notions of White Anglo-Protestant notions of moral superiority in both the United States and Canada (Banks & Nguyen, 2008; Willinsky, 1998). While this gets plenty of attention in scholarly writing and increasing attention in curriculum documents and textbooks, citizenship as a racialized discourse operates in tension with a powerful legislation-transforms-reality fallacy which posits that once a notion becomes law, lived reality is fundamentally and permanently transformed, therefore resolving the injustice. In my own experience as a teacher and teacher educator, I have encountered many students for whom egalitarian rights legislation has closed the book on racism as a current phenomenon.

Brown and Urrieta Jr. point out that egalitarian legislation sublimely extends white privilege, yielding legislative and administrative opportunities that draw on judicial decisions to re-secure the marginal status of racialized communities. What emerges out of this chapter is a rich historical appreciation of how whiteness continues to manifest itself as normative condition in curricula, rather than as a category of identification, thus avoiding meaningful interrogation in schools as it operates as the frame through which students are taught to perceive themselves and the world.

Throughout these essays, readers are regularly reminded of how market logics erode community-mindedness. In chapter 6, Kevin Vinson, Wayne Ross, and Melissa Wilson both sustain this theme and depart from the expected. Their essay takes up critical social studies education in relation to Guy Debord’s notion of spectacle for which they provide readers with sufficient explanation before transitioning into their conversation about social studies.

Debord’s spectacle offers an interesting frame for unpacking and understanding human interaction with and in relation to streams of images encountered in the everyday consumer world. Despite being articulated nearly half-a-century ago, Debord’s works is still timely, as images increasingly reach us through multiple and converging vectors, aggressively marketed to complement, supplement, and supplant one another.

Fundamentally, for social studies teachers and students, is learning how to understand and counter(balance) the effects of the spectacle, especially in how it erodes community and human-to-human relationships. Vinson, Ross, and Wilson make clear that rather than being Luddites, they appreciate the ways that technology can be purposeful and valuable. Their critique is that interactions inside and outside of schools are over-mediated and that “we simply e-interact as if there were no other choice. This is Debord’s “pseudo-world,” his “autonomous movement of non-life”” (p. 86).

Critical to understanding and addressing the challenges posed by the ways that capital-driven technologies and marketing shape human interaction and purposeful citizenship, teachers and students need to learn together to understand how spectacle functions through the dominance of images that elevate virtual experiences over lived ones. The spectacle is alienating as it mediates the boundaries between people, making them spectators in their own lives, subjecting them to marketing as a key element of almost any interaction. When spectacle takes on the appearance of life and supplants real life, it diminishes possibilities for community cohesiveness to exercise political, economic, and social agency.

This provides a foundation for the authors to offer a vision for critical social studies pedagogy, resituating it in the living world of people and their communities. To counter the powerful neoliberal thread of the spectacle, where individualism and narrow parochialisms suppress and deny community, critical pedagogy returns to its roots, to some extent, complemented by a range of traditional and contemporary critical perspectives and frames, such as drawing substantially on the work of Joe Kincheloe.

They do offer a more current vision of critical pedagogy as theory and praxis which ties in well with the visions for social studies pedagogies offered throughout this volume and other recent articulations of purposeful critical engagement (den Heyer, 2009; Segall & Gaudelli, 2007).

This leads to the articulation of a Debordian vision of critical citizenship, a radical, playful, and purposeful reimagination of community-minded interaction and engagement, which emphasizes the humanness of community. Its constructed situations are intended to be playful and game-like, not governed by market-like competition rules.

The intention of the game is to imbue human communities with life in the pursuit of liberation, countering the effects of the spectacle that diminish engagement. Constructed situations are one of three elements necessary to engage in Debordian citizenship as praxis. The second element, the dérive, is an especially urban element of the playfulness of this vision of citizenship, involving walking or strolling in your community, not guided by a desire to necessarily reach a destination, but meant to facilitate encounters with the communities where we reside, restoring our connection with the people and places where we live. The idea of the dérive is to counter the idiocy of separation emerging out of the technological boundaries we purchase and erect around ourselves, and, instead, engage in a living critique of the spectacle. The final element is the détournement, “a mode for subverting the normal, [and] of contradicting or negating accepted behavior” (p. 105) such as squatting or occupying a public park to disrupt and reconstruct the ambiance of public spaces.

So, where does this fit in relation to radical social studies pedagogy? The authors argue that teachers must help students develop critical competencies that will help to ground them in recognizing and resisting the institutional and neoliberal mechanisms that perpetuate the spectacle and promote community fragmentation. Debord’s writing offers avenues to engage in necessary inquiry about how our lives are shaped by the ubiquity of technology, especially how it mediates our connections and relationships from micro to macro levels, interrupting, controlling, and constraining what information reaches us by distracting or redirecting our attention while normalizing the capitalization of our gaze.

Technology as spectacle is increasingly central to curriculum and pedagogy by replacing and bypassing libraries, changing the ways students research and write, adding technology-based outcomes and standards to programs of study, and filling classrooms with expensive equipment that must be integrated into pedagogy. But how might technology’s pedagogic value be extended beyond content sharing and mediating students’ relationships with information? Students in technological societies implicitly recognize progress narratives as consumers of media devices. In chapter seven, Brad Porfilio and Michael Watz take on the place of progress and critical history in unpacking the progress narratives of industrialization, particularly how such stories operate to construct non-white others, concurrently suppressing and concealing inequity and injustice while celebrating technological advancement.

They begin with a consideration of world and state fairs to explore the naturalness of progress narratives that employ industrialization as evidence of the superiority of white Euro-American culture. Such fairs render an image of industrial progress and commercial output as natural material manifestations of human desire that ignores and erases the presence of underclasses and non-white others in the process of rendering a fantasy encounter with a promising present and glorious future. Porfilio and Watz argue that teachers and students need to take advantage of critical history opportunities to develop skills, values, and dispositions that contribute to the critical literacies necessary to redefine and reimagine themselves and their communities. In social studies and history education this means sharing the tools and understandings that allow them to unpack ‘progress’ to appreciate the absence and ignorance of other narratives not present in the narrative they know (den Heyer & Abbott, 2011).

dentify key zones of resistance in the American context that are extendable to other domains. Standardized exams and neo-liberal competitiveness policies tied up in programs like No Child Left Behind and Race to the Top deny social studies pedagogic time and resources, as well as critical literacy, in favor of functional literacy and numeracy. Further conservative pedagogic practices in social studies tend to render history as a stream of information celebrating the progress narrative and its ethno-racial and gender-limited gaze, which results in social studies and history classes being perceived as dull, resolved, uncontested and meaningless.

Their critical history of fairs and sporting events as spectacle is insightful, as they draw on Debord, neo-Marxian analysis, and critical race and gender theories. They argue that the bombardment of the working class with spectacle after spectacle is intended to stupefy and limit the scope of participatory citizenship to marketplace decisions. The authors offer insight into large-scale sporting events, gender-coded as male, such as the Olympics, that follow the market logics of competition and superiority tied to tremendous capital power. This capital is employed to overcome and suppress the interests of marginalized communities and transform cityscapes and landscapes by displacing the poor and others who have limited political and economic power.

Sporting events, though, are only one form of spectacle taken up in their chapter.

Political spectacle, too, warrants attention as a rich site for the application of critical literacies by students and teachers. Here, readers encounter an unpacking of fearmongering as a national, political and economic discourse, the normalization of the erosion of privacy and other sublime and overt policy actions, all complex and confusing, and all conveniently distilled down for the stupefied consumer by media outlets driven by advertising and powerful interests. Unquestionably, Debord’s spectacle offers an alternative lens and playful manner through which students and teachers can critically encounter, understand, and engage with corporate power. Fundamentally, the playfulness of constructed situations, the dérive, and the détournement offer avenues to humanize communities and address injustices, and are potentially appealing in social studies classrooms because they seem to lack the overtly anarchistic edge of other radical pedagogies. But, in the light of the Occupy movement’s moment in the sun, its détournement of disruption and parody, interrupting neo-liberal logics, fell victim to the spectacle itself. Its transformative power initially exploited technology to humanize the movement, but was too static to sustain momentum. The ubiquity of media avenues for the Occupy movement to reach their audience operated in tension with the deliverablesbased expectations of a consumer audience. Occupy’s disruption served as a distraction rather than an interruption of the ambiance of the public space. In some respects, the message acted to reinforce the spectacle and diminish individual and community agency.

The challenge that critical social studies pedagogy comes up against with students is not only continuing to hold their attention, but in viewing and participating in disruptions of the spectacle, youth need to perceive that change is taking place and that somehow their participation contributes to change. While constructed situations like the Occupy movement may wake them up to possibilities, an absence of perceived transformation and agency risks alienating youth from commitments to critical engagement. When media coverage whithers and the détournement is no longer trending, students’, teachers’, and the community-at-large lose interest.

In chapter 8, The Long Emergency, David Hursh writes that the dominant approach to social studies pedagogy in the United States is to offer a myopic and exceptionalist vision of American society as the best of all worlds and the rightful terminus of the Western telos. He argues that social studies must be an interdisciplinary venue where students take on the essential question of our time: “How are we to create a world that is environmentally and economically sustainable?” (p. 139). The structure of the question opens curricular opportunities for students and teachers to engage in environmental and social justice oriented citizenship that impacts both themselves and their communities, by engaging a question worthy of resolution through purposeful transformative pedagogies (den Heyer, 2009; Henderson & Gornik, 2007; Westheimer & Kahne, 2004). As a central question around which teachers can build their pedagogies, students are positioned as agents capable of sharing in the resolution of the challenges rather than being, largely, receivers of others’ wisdom.

We must include children in resolving the long emergency because their future is at stake. Collectively, the challenges are deep-rooted in the physical, temporal and ideological realms of the Western episteme, and solutions, even if they come soon, are too late to prevent damage (Hursh, 2010; Smith, 2006). Hursh notes the lack of political will to make schools into sites of research, imagination, and action for change, in an education system where neo-liberalism is ubiquitous, unacknowledged and uninterrogated. The notion that economic choice is the key means of exercising one’s democratic franchise has permeated the language of schooling, government policy, and public discourse to the extent that students, teachers, and the public have accepted the atomism of neo-liberal subjectivity as normal.