Posts com a Tag ‘Utopia’

Alberto Flores Galindo. Utopía, historia y revolución | Carlos Aguirre e Charles Walker

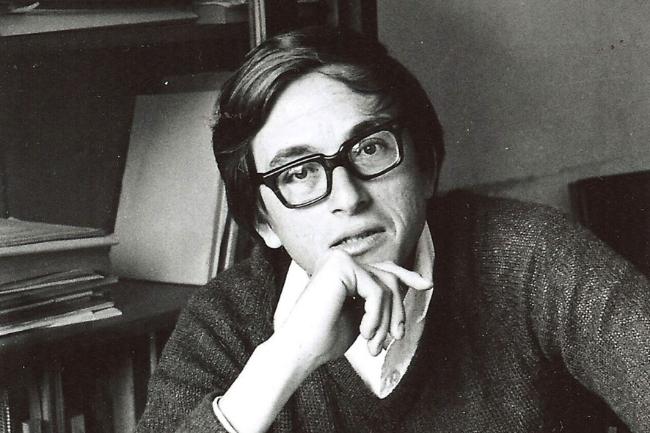

Alberto Flores Galindo | Foto: Silvia Beatriz Suárez Moncada

Las últimas décadas del siglo XX fueron testigos del ocaso de los «intelectuales públicos», los cuales fueron desplazados paulatinamente por los «técnicos». Estos últimos tienden a proclamar que sus propuestas están basadas en las evidencias, aunque en la mayoría de ocasiones ocultan sus posturas políticas e ideológicas detrás de una «estadística» basada en sesgos de selección. Al mismo tiempo, las direcciones de las universidades han seleccionados cuáles son los géneros o el tipo de publicación válida para la carrera de los investigadores al priorizar los artículos de revistas académicas especializadas, que no suelen ser consultadas fuera de un campo específico del conocimiento. Esta situación ha traído como consecuencia una paradoja: a pesar que la información en la actualidad puede difundirse a una mayor velocidad y llegar a un espectro más amplio de la población, los nuevos conocimientos y los debates en las ciencias sociales y las humanidades demoran más en estar al alcance de un público amplio y toman aún más tiempo en llegar a los textos escolares. Una de las posibles consecuencias de este doble proceso, el reemplazo del «intelectual» por el «técnico» y la separación entre el investigador y una audiencia amplia, es el deterioro del debate sobre los asuntos públicos. Por ello, resulta interesante leer la compilación de ensayos que hacen Carlos Aguirre y Charles Walker sobre uno de los intelectuales públicos peruanos más importantes: Alberto Flores Galindo. Leia Mais

Ensino de História: tempos de crise, resistências e utopia | História Hoje | 2022

Série “Revolta dos Malês”, de Belisario Franca e Jeferson De | Imagem: Giros/SESC TV

O Ensino de História, seja associado ao trabalho e ao cotidiano docente no chão da escola ou entendido como campo de pesquisas e investigações situado na interface com a educação e a história produzidas na Universidade, vem sendo atravessado, ao longo dos anos, por reflexões sobre crises que impactam sujeitos, práticas, saberes e culturas. Crises que provocam resistências, conflitos, confrontos, assim como alimentam sonhos e utopias. Neste dossiê temático, propomos abordar o Ensino de História a partir dessa perspectiva, reunindo resultados de pesquisas que refletiram a partir desse enfoque e que contemplaram a crise em seus mais variados aspectos: histórias do Ensino de História, formação de professores, materiais didáticos, memórias docentes e discentes; bem como as resistências de todos os tipos, tais como os questionamentos aos modelos curriculares, relações acadêmicas que geram narrativas uniformes, materiais didáticos com propostas restritas, cerceamento ao trabalho docente e perseguição a professores. Em todos há uma preocupação em inscrever a reflexão no tempo presente, que, em função da pandemia da Covid-19 e da crise da democracia brasileira, instaurou novos arranjos nos processos de ensino-aprendizagem de História. Leia Mais

Alberto Flores Galindo. Utopía/ historia y revolución | Carlos Aguirre e Charles Walker

El nombre de Alberto Flores Galindo (1949-1990) evoca una de las más destacadas expresiones de la historiografía y la intelectualidad de izquierda del Perú de la segunda mitad del siglo XX, que entrelazó las dimensiones del investigador universitario, del prolífico autor, del polemista, periodista y militante socialista, y del animador teórico-cultural. Es oportuna y valiosa, entonces, la aparición de este libro de Carlos Aguirre y Charles Walker, dedicado al perfil del intelectual peruano, a quien recuerdan por “el rigor académico, la pasión por la historia, una incesante curiosidad intelectual, y una tenaz intervención en el debate político”. Aguirre, docente-investigador en la Universidad de Oregon, es reconocido por sus estudios sobre la esclavitud, el crimen y el castigo, y la historia intelectual y cultural, de Perú y América Latina en los siglos XIX y XX. Walker, de la Universidad de California (Davis), es especialista en la sociedad peruana de los siglos XVIII y XIX, en la transición de la colonia a la república y en la rebelión de Tupac Amaru. Ambos entablaron relación con Flores Galindo en los años 1980, cuando éste enseñaba en la Universidad Católica del Perú, mostrando una destreza infrecuente para una historización amplia del país andino, en sus períodos prehispánico, colonial, republicano y contemporáneo.

¿En qué registro se puede leer este libro? Es una contribución a la historia intelectual, política y cultural de un individuo y su época. Se estructura en seis capítulos, referidos a ciertos ejes significativos de la vida, la obra y las ideas de Flores Galindo, incluyendo los que menos tratamiento habían merecido anteriormente. El primero, “Entre la utopía andina y la utopía socialista”, había sido publicado por los autores para prologar la edición en inglés del más aclamado libro de Flores Galindo, Buscando un inca: identidad y utopía en los Andes. Esas páginas son eficaces para iniciar un recorrido global de los textos (y sus contextos) del historiador nacido en El Callao. Leia Mais

Utopian Universities / Jill Pellew e Miles Taylor

Milles Taylor. Foto: Telegraph India /

Política y utopía en América Latina. Las izquierdas en su lucha por un mundo nuevo | Joan Del Alcázar

La historia parece estar más viva que nunca en América Latina. Los recientes acontecimientos al sur de Río Grande, desde el triunfo electoral de Jair Bolsonaro hasta la crisis política vivida por Venezuela, bien podrían ser el epílogo (que no el final) del último libro de Joan del Alcázar.

Latinoamérica se ha presentado a los ojos de la izquierda europea como el lugar donde lo imposible es factible, donde los sueños pueden hacerse realidad. La Revolución cubana abrió una nueva etapa en la historia del subcontinente, condicionando directa o indirectamente la historia de los países latinoamericanos en la segunda mitad del siglo XX. Las esperanzas de transformación social en la región más desigual del planeta legitimaron de algún modo la práctica revolucionaria cubana y los movimientos que intentaron emularla. Sin embargo, una parte de la izquierda ha desarrollado un discurso que, si bien enlaza con su demanda histórica de igualdad y justicia, consiente realidades difícilmente defendibles. Leia Mais

Viva la Revolución: a era das utopias na América Latina | Eric Hobsbawm

Introdução

Falecido em 2012, é (im)possível imaginar qual seria a reação de Eric Hobsbawm à situação atual da América Latina. O historiador “britânico” (nascido egípcio, de pai britânico e mãe austríaca, educado na Áustria, Alemanha e depois Inglaterra) deixou esse mundo quando o nosso continente tinha vários governos ditos ou considerados de esquerda [2]: Kirchner na Argentina, Chavez na Venezuela, Mujica no Uruguai, Morales na Bolívia, Correa no Equador, Rousseff no Brasil e – apesar de ser uma ilha caribenha –, Castro (Raul) em Cuba.

De lá pra cá se viu a volta do neoliberalismo na Argentina de Macri; uma ditadura traidora pelos sandinistas na Nicarágua; um conservadorismo que encontrou seu testa-de-ferro em Bolsonaro, presidente recém-eleito no Brasil; um socialismo em situação de reconsolidação, com a eleição de Miguel Díaz-Canel em Cuba, dando fim ao governo “direto” dos Castro (apesar de Raul ainda estar vivo); outros socialismos que precisam se reinventar pela parte de Morales na Bolívia, Tabaré Vázquez no Uruguai e Nicolás Maduro na Venezuela; e um presidente trabalhista recém-eleito no México, Andrés Manuel López Obrador.

Apesar de ser uma área de estudo pouco explorada (a América latina), Hobsbawm escreveu resenhas e ensaios sobre o continente por um período que abarca quarenta anos. Tal massa de trabalho acabou se transformando em livro póstumo, com um total de 31 artigos. Se fosse vivo até hoje, crê-se que esse recorte de 2012-2018 provavelmente chamaria a atenção do historiador para novos escritos. Como isso não é possível, essa resenha procura trazer a hipótese que a leitura da obra já ajuda a compreender não apenas uma parte da história latinoamericana do século XX, mas fornece igualmente alguns insights de entendimento, e até mesmo fôlego para refletir novas maneiras de encarar tanto o estudo de nosso país e continente, em uma dialética eterna de história “local” e “total” acadêmica, como social para atuação no dia-a-dia em sociedade.

Portanto, fazer resenha de um livro que é uma colcha de retalhos – além de póstumo – é desafiador e fadado a um fracasso parcial. Por conta da falta de uma “tese central” no livro, perder-se-ia muito tempo explorando as várias temáticas estudadas por Hobsbawm. Esse texto, deste modo, vai focar em dois pontos: a relevância da leitura do livro e os limites que ele traz.

A obra

Editado em 2016, sob o título Viva la Revolución: On Latin America, o livro foi traduzido para o Brasil em 2017 com um título mais chamativo e “propagandístico”: Viva la revolución: a era das utopias na América Latina. Apesar da manutenção da abertura original, o subtítulo já merece dois avisos (deixar-se-á o segundo para ser a conclusão): o primeiro é que a obra não pode ser considerada “uma das Eras” da coleção de Hobsbawm; e imagina-se que esse subtítulo fora utilizado se baseando (os editores) no conhecimento do Historiador no Brasil pela sua “tetralogia” [3]. Todavia, pode-se dizer que os artigos inseridos nessa coletânea ajudaram a encorpar alguns argumentos – e capítulos – de duas “Eras”, apesar do livro da América Latina se inserir no corpo cronológico da Era dos Extremos. Mas, para um leitor atento, Hobsbawm não escreveu “apenas” as “Eras”. Seu interesse sobre a América Latina apareceu em sua primeira obra Rebeldes Primitivos (1959), como depois em Bandidos (1969), e voltou com Pessoas Extraordinárias (1998).

No caso de Era dos Extremos, não foram gratuitos, por exemplo, os usos de expressões como “Suíça da América Latina” para o Uruguai (HOBSBAWM, 1995, p.115) e “candidato a campeão mundial de desigualdade econômica” para o Brasil (HOBSBAWM, 1995, p.397), que podem ser vistas em Viva la Revolución. Nessa mesma esteira de raciocínio, dois artigos são “copia-e-cola” mais ou menos costurados das “Eras”: O capítulo “A Revolução Mexicana” saiu de trechos da Era dos Impérios, enquanto o “A Revolução Cubana e suas consequências” adveio da Era dos Extremos. A “reciclagem” de textos não é apenas das “Eras”. Outro, também, é uma costura de trechos de Bandidos, enquanto dois estão presentes em Rebeldes Primitivos, dois em Pessoas Extraordinárias e um de Tempos Interessantes. Em suma, de 31 artigos, 8 são provenientes de outras obras, ou seja, 23 artigos são completamente inéditos no Brasil.

Isso não retira o mérito do livro. Ao contrário, demonstra tanto uma espécie de desmistificação em torno de um caráter eurocêntrico que pode pairar em torno de Hobsbawm — por sua preferência pela França e Inglaterra, presente na Era das Revoluções, bem como a Europa e Estados Unidos na Era do Capital e Era dos Impérios, e Estados Unidos e União Soviética na Era dos Extremos. O que se tem com a leitura de Viva la Revolución é a característica de uma história global que se interliga a todo o momento a partir de uma perspectiva “total”. Apesar de, em termos “escritos”, no papel, a América Latina figurar como coadjuvante ou sem muito espaço em vários livros e coletâneas, Hobsbawm sabia da importância do estudo do continente americano para uma melhor compreensão da história do mundo, principalmente no século XX. Não é à toa que, em vários artigos, o historiador “britânico” chama a atenção ao caráter displicente dos europeus em relação aos assuntos latino-americanos.

E que assuntos eram esses?

Vale dizer de início que, diferente das outras “Eras”, Hobsbawm não escreveu visando criar em um futuro uma obra com gavetas. O pesquisador não separou de maneira deliberada os temas da Política, Economia, Língua, Classes Sociais, Arte, Religião, Ciências etc. Portanto, tem-se o primeiro “limite” do livro de Hobsbawm: a circunscrição de temas. Esses variam, especialmente, nas temáticas dos camponeses, revolução política, industrialização e reforma agrária. Ou seja: a ideia de “progresso” (economia feudal versus industrial), de luta de classes (camponeses, bandidos, guerrilheiros socialistas e comunistas versus oligarcas, hacienderos, coronéis, latifundiários e ditadores estatais) e a disputa entre ideologia Capitalista e Socialista (influências do imperialismo norte-americano versus vários socialismos – cubano, leninista-stalinista e maoísta) perpassará todo o livro. Qualquer semelhança com as temáticas centrais das outras quatro “Eras” não é mera coincidência.

Esses temas invocam também a perspectiva historiográfica e ideológica de Hobsbawm. O capítulo 8, “Elementos feudais no desenvolvimento da América Latina”, é o que deixa mais latente suas reminiscências teóricas que transitavam entre o marxismo dito “estruturalista” e eurocêntrico, provenientes de leituras de obras como A Ideologia Alemã e Manifesto do Partido Comunista, além de a nova oxigenação metodológica, principalmente a partir das leituras dos Grundrisse e do filósofo italiano Antonio Gramsci (HOBSBAWM, 2011, 12-15). Mesmo não levando ao pé da letra o uso do conceito “feudal” e “feudalismo”, Hobsbawm não deixou de perceber o estilo de vida agrária na América Latina, e utilizou os termos muito mais como uma denúncia de “anacronismo” social e econômico de países que queriam se mostrar modernos e em vias de industrialização. Sua crítica era no sentido que, enquanto existissem relações de poder massacrantes entre os donos de terras e haciendas, e camponeses pobres e índios na América, era quase impossível levar a sério as tentativas de políticas burguesas que as classes citadinas e políticas queriam promover.

Porém, não há nos capítulos dos livros nenhuma tentativa de leitura estrutural vulgar em relação às sociedades. Vale dizer: se a América Latina não era “feudal” propriamente dita, também não o era “moderna”, com suas classes burguesas e proletárias bem “divididas” ou organizadas como na Europa desde finais do século XVIII. O próprio termo “classe” é quase inexistente no livro. Hobsbawm preferiu ainda diluir as camadas dominantes em políticos, hacienderos, oligarcas, empresários, grandes comerciantes; e as subalternizadas em camponeses, bandidos, operários de minas, mendigos, vagabundos, guerrilheiros etc. O historiador demonstrou finesse em analisar com cuidado as relações entre os diferentes grupos sociais nos momentos de traçar alianças ou explodir revoltas. Mesmo depois de várias décadas de apreciações, Hobsbawm continuaria receoso em dividir facilmente os estratos sociais americanos, optando por um exame mais inteligente no capítulo 30, Nacionalismo e nacionalidade na América Latina, publicado originalmente em 1995.

Cabe agora apresentar algumas “críticas”. Uma em especial é a falta de dois estudos que provavelmente Hobsbawm deve ter escrito, mas que não figuram na seleção da obra: arte e religião. Pensa-se que, apesar de referências a literatura de Gabriel Garcia Marquez e a Bossa Nova brasileira, é triste não ter uma análise, seja ensaística ou mais detalhada, em relação à arte latino-americana. A Bossa Nova tem um capítulo só dela, mas de apenas quatro páginas. Sua existência pode se dar pelo especial interesse que Hobsbawm tinha no “jazz brasileiro”, uma vez que sua paixão pelo Jazz norte-americano rendeu um livro, e lá também fez referência à Bossa Nova (HOBSBAWM, 2016). No quesito “Arte” (cinema, pintura, literatura, música, teatro etc.), sabe-se que o autor não era nenhum leigo. Seu livro (também póstumo) Tempos Fraturados dá mostra do fôlego e do tamanho de conhecimento e análise crítica que o historiador tinha e que a todo o momento era exposto em resenhas, artigos e conferências (HOBSBAWM, 2013). Nessa mesma linha de raciocínio, apesar da existência de algumas pontuações sobre a Igreja Católica, o leitor sente falta de colocações sobre os diferentes papéis dessa instituição, fosse por meios reacionários, ou por meios revolucionários. O máximo que aparece são alguns comentários mais ácidos à Igreja, chamando-a de Medieval (levando em consideração o que foi escrito acima sobre o caráter “feudal” da América Latina), e mais resguardados aos progressistas da Teologia da Libertação.

O tema da reforma agrária deve ser lido com cuidado. Em muitos momentos Hobsbawm se mostra esperançoso com os rumos que tomavam as revoltas camponesas na América Latina. Ao mesmo tempo, via com intensa desconfiança a maneira como a Reforma Agrária era administrada pelo Estado, principalmente aquele que se encontrava “longe” da população que ele julgava entender e atender. Allende no Chile e os Militares no Peru sofrem um misto de esperança e críticas severas de Hobsbawm. Julga-se que o “cuidado” da leitura sobre esse tema no livro Viva la revolución deve ser salientada por conta do tratamento que o historiador vai dar ao mesmo assunto nas suas quatro “Eras”.

Deixando de lado as três primeiras, mais caras aos finais do século XVIII e todo o século XIX, cabe chamar atenção à Era dos Extremos, em que Hobsbawm analisou a reforma agrária da Rússia e China. Em ambos os casos o historiador soltou críticas vorazes à maneira como os planos de agricultura e reforma agrária foram levados a cabo pelas duas potências comunistas. Fazer uma análise comparativa seria interessante para estudos futuros de quem se interessa pela temática.

Outro ponto em especial são as temporalidades e recortes geográficos dos escritos. Saber diferenciar “espaço e conjuntura” é essencial para não se perder em análises generalizantes sobre o livro. Pode-se dizer que o historiador escrevia de maneira mais profícua de acordo com os abalos socioeconômicos e políticos que apareciam vez ou outra no continente americano. O grosso dos artigos se concentra na temporalidade de 1959 (com a edição de Rebeldes Primitivos) e vai até 1977, mas com especial vantagem entre 1963-1973. Na década de 80, Hobsbawm escreveu um em 1986 e os trechos sobre a revolução mexicana em Era dos Impérios, de 1987. Depois, só voltou a dar atenção pós-Era dos Extremos, com um artigo em 1995 e outro em autobiografia de 2002 [4]. Soma-se a tudo isso a heterogeneidade de veículos e motivações para escrever algo sobre a América Latina. Os textos são de artigos de jornais, conferências acadêmicas, artigos de revistas científicas, capítulos de livros organizados por terceiros e capítulos de livros autorais já mencionados, e ainda as famosas resenhas críticas que o autor fazia para a New York Review of Books.

Além dos motivos de queda de escritos nos anos 80 e 90, ressalta-se a falta de interesse do historiador com outras localidades do continente. Pouco foi dito sobre o Uruguai, Paraguai, Argentina, Equador, Bolívia, Venezuela e até mesmo Brasil (tirando o tema dos camponeses bandidos-justiceiros de Lampião e sua passagem por Recife em 1963). Em contrapartida, Chile, Colômbia e Peru recebem especial atenção. Cuba e México aparecem menos, mas com força, provavelmente por conta de suas revoluções. Entretanto, a temática da revolução cubana (sua influência prática e ideológica sobre vários estratos sociais no restante do continente) dilui-se em todo o livro. Pode-se até mesmo arriscar a dizer que a revolução Cubana é uma das chaves principais para começar a estudar a América Latina continental da segunda metade do século XX, uma vez que ela ajudou a atrair as influências Soviética e Maoísta, bem como dos Estados Unidos.

Conclusão

Pode-se dividir a conclusão em duas partes. Apesar do termo “conclusão” estar errado, imagina-se que dois pontos dos escritos devam ser salientados.

O primeiro é o paralelo entre uma ideia de Hobsbawm e a do historiador brasileiro Caio Prado Jr. O segundo, ao falar do Brasil na época de colônia, colocou que “devemos abordar a análise da administração colonial com o espírito preparado para toda sorte de incongruências” (PRADO JR., 2011, p.320). Com uma visão da América Latina, Eric Hobsbawm (2017, p.56) chegou a um insight mais amplo:

No entanto, quando se começa a pesquisar sobre a América Latina, descobre-se imediatamente um obstáculo ainda maior do que a simples ignorância. Pelos nossos padrões – não apenas britânicos, mas, se quiserem, norte-americanos ou mesmo russos – e nos termos em que em geral analisamos os fenômenos políticos, a região simplesmente não faz sentido.

O segundo ponto é o retorno do que se falou no início desse texto em relação ao uso do termo “utopia”. Apesar do apreço de Hobsbawm em relação a Cuba pós-revolucionária, ao Chile de Allende, aos movimentos camponeses no Peru e na Colômbia, passando pelo banditismo social em México e Brasil, a leitura completa da obra demonstra que não havia, nem no historiador, e muito menos de maneira bem trabalhada naquelas sociedades estudadas, o que seria uma “utopia”. De fato, todos esses assuntos acima mencionados invocam a luta de classes, os descontentamentos políticos e socioeconômicos, os conflitos culturais e as inúmeras tentativas de mudanças (da guerrilha aos governos reformistas de esquerda e até mesmo militares, como o caso do Peru) que visassem uma sociedade melhor, mais igualitária e justa. No entanto, a escolha do subtítulo pela editora brasileira deixa o caráter ambíguo: 1) as utopias socialistas já se foram e agora temos que nos contentar com a vitória do neoliberalismo e do capitalismo encabeçado pela meritocracia do cada-um-por-si-e-ninguémpor-todos, alimentado pela concepção de livre-mercado a partir de um Estado Mínimo subalterno a interesses de empresas e governos estrangeiros? 2) será que estamos passando por uma nova fase que deve entender – a partir do estudo frio e racional – a “era das utopias” para não mais idealizar um passado que no papel e na teoria é revigorante, mas que na atual situação não se encaixa mais de maneira acrítica e que deve, portanto, ser reformulado para outros caminhos de ação?[5]

Eric Hobsbawm não era afeito a profecias e cuidava de fazer suas análises de maneira bem fundamentada para evitar escorregões e comentários mais apaixonados (HOBSBAWM, 2000). Ao fechar o livro, o leitor não terá respostas ou “linhas de ação” para traçar planos de mudança ou “revoluções”. Entretanto, estudar o “fracasso” de várias tentativas servirá como aprendizado tanto da história como da própria filosofia política (BERMAN, 2008, p.172-191; THOMPSON, 1987, p.13; BENJAMIN, 2016, p.9-20). Por outro lado, o impacto de sempre aprofundar o estudo da história do continente americano também surtirá efeito. Entretanto, o pesquisador “britânico”, fazendo jus à sua formação, deixou latente seu método de análise dialética onde as histórias da América Latina se conectam entre si e com o os outros continentes, nunca se sobrepondo (evitando, assim o provincianismo apaixonado), nem se subalternizando (impedindo a chamada “síndrome de vira lata”), mas sempre se retroalimentando – sem a ingenuidade de pôr na balança todo o mundo em pé de igualdade nos aspectos do poder. Seus artigos servem, portanto, para um mergulho mais aprofundado na nossa necessidade de não procurar um “homem latino-americano”, mas um latino-americano livre dos colonialismos, das explorações, e das desigualdades sociais. A ideia é antiga, presente igualmente no discurso do poeta chileno Pablo Neruda (2010, p.505) na entrega de seu Prêmio Nobel de Literatura, em 1971:

Nuestras estrellas primordiales son la lucha y la esperanza. Pero no hay lucha ni esperanza solitarias. En todo hombre se juntan las épocas remotas, la inercia, los errores, las pasiones, las urgências de nuestro tempo, la velocidade de la historia. Pero, qué sería de mí si yo, por ejemplo, hubiera contribuido em cualquiera forma al pasado feudal del gran continente americano? Cómo podría yo levantar la frente, iluminada por el honor que Suecia me ha outorgado, si no me sintiera orgulloso de haber tomado una mínima parte en la transformación actual de mi país? Hay que mirar el mapa de América, enfrentarse a la grandiosa diversidad, a la generosidad cósmica del espacio que nos rodea, para entender que muchos escritores se niegan a compartir el pasado de opróbio y de saqueo que oscuros dioses destinaron a los pueblos americanos.

Notas

2 Ou progressistas para os intelectuais frustrados, mas esperançosos; ou pequeno-burgueses para os críticos de esquerda; ou, ainda, populistas de esquerda para os críticos da direita; ou, ditaduras comunistas para a extrema direita que ainda revive a “guerra fria”.

3 Seriam elas: a era das revoluções; a era do capital; a era dos impérios; a era dos extremos.

4 A cronologia ficaria da seguinte maneira: 1959, 60, 62, 63(4), 65, 67, 68, 69(4), 70(2), 71(3), 73(3), 74, 76, 77, 86, 87, 94, 95, 2002. E um inédito, sem data.

5 Crítica parecida também já era esboçada por Edward Thompson (1978, p.207-208) contra o “stalinismo” na América Latina e na Índia.

Referências

BENJAMIN, Walter. Sobre o conceito da História. In: ______. O anjo da história. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2016.

BERMAN, Marshall. Aventuras no marxismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2008.

HOBSBAWM, Eric. Era dos Extremos: o breve século XX: 1914-1991. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.

______. Como mudar o mundo: Marx e o marxismo, 1840-2011. São Paulo: Companhia das Letras, 2011.

______. Tempos Fraturados. São Paulo: Companhia das Letras, 2013.

______. História social do Jazz. São Paulo: Paz e Terra, 2016.

______. Viva la revolución: a era das utopias na América Latina. São Paulo: Companhia das Letras, 2017.

HOBSBAWM, Eric; POLITO, Antonio. O novo século. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.

NERUDA, Pablo. Discurso de Estocolmo. In: ______. Antología General. Lima: Real Academia Española. Asociación de Academias de La Lengua Española, 2010.

THOMPSON. Edward. A miséria da teoria, ou um planetário de erros: uma crítica ao pensamento de Althusser. Rio de Janeiro: Zahar, 1981.

Alex Rolim Machado – Doutorando em História pelo Programa de Pós-graduação em História da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

HOBSBAWM, Eric. Viva la Revolución: a era das utopias na América Latina. São Paulo: Companhia das Letras, 2017. Resenha de: MACHADO, Alex Rolim. Os filhos das Revoluções: a América Latina na Era dos Extremos. Aedos. Porto Alegre, v.11, n.25, p.609-616, dez., 2019.Acessar publicação original [DR]

Utopia e repressão: 1968 no Brasil – NUNES et al (FH)

NUNES, Paulo Giovani Antonio; PETIT, Pere; LOHN, Reinaldo Lindolfo (org.). Utopia e repressão: 1968 no Brasil. Salvador: Sagga, 2018. 355p. Resenha de: VENTURINI, Luan Gabriel Silveira. Um país de vários rostos, várias culturas e várias lutas: o ano de 1968 no Brasil. Faces da História, Assis, v.6, n.2, p.553-558, jul./dez., 2019.

Nesta coletânea, os professores Paulo Giovani A. Nunes, do Departamento de História da Pós-Graduação em História da UFPB, Pere Petit, associado da UFPA, e Reinaldo L. Lohn, do Departamento e do Programa de Pós-Graduação em História da UDESC, organizam quatorze textos – divididos em capítulos – sobre o período da Ditadura militar brasileira em várias localidades do país, dando vida, assim, ao livro “Utopia e Repressão: 1968 no Brasil”, publicado no ano de 2018. Estes capítulos seguem, de certa forma, uma ordem de organização de acordo com a temática, nos quais grande parte dos textos tem como foco o tema entre memória e movimento estudantil universitário e secundarista, passando pela memória social e pela imprensa da época. Desse modo, vemos que as ações do Regime não se concentraram apenas nos grandes centros, pois movimentaram outros segmentos da sociedade na luta pelas liberdades, como estudantes secundaristas, indígenas, comunidades extrativistas, etc.

Torna-se necessário, portanto, destacar as motivações dos organizadores com a publicação da coletânea aqui apresentada. O intuito desses autores é mostrar, particularmente, os acontecimentos do ano de 1968 no Brasil ditatorial; momento de muitas agitações, manifestações, embates, perseguições e da imposição escancarada da repressão e censura, por meio do AI-5. Além disso, querem expor a enorme diversidade de atores sociais e também espacial, ou seja, apresentar que o Regime militar brasileiro e as suas determinações e consequências motivaram mais do que os principais políticos, artistas, estudantes, jornalistas e intelectuais das principais cidades brasileiras (Rio de Janeiro e São Paulo). Os capítulos irão revelar um país mais plural, afirmando a diversidade durante esse período da História.

No primeiro capítulo, “Papagaio que está trocando as penas não fala: autoritarismo e disputas políticas no Amazonas no contexto do golpe de 1964”, César Augusto B. Queirós analisa as disputas políticas no Estado do Amazonas, no contexto do golpe de 1964. O autor salienta a cassação do mandato do governador Plínio Ramos Coelho (PTB) e a consequente posse de Arthur César Ferreira Reis, político indicado à Assembleia Legislativa do Estado pelas Forças Armadas e pelo presidente Castelo Branco.

A coletânea segue para o próximo texto, permanecendo ainda na região Norte, só que agora o foco não são mais os políticos e, sim, os povos indígenas. Em “Os involuntários da pátria: povos indígenas e Segurança Nacional na Amazônia Ocidental (1964-1985)”, Maria Ariádina C. Almeida e Teresa A. Cruz destacam a situação dos povos indígenas no Estado do Acre, durante um momento em que se acentuavam as ações de controle e violência contra eles por parte de alguns órgãos do Governo Federal. Segundo elas, isso ocorria graças à doutrina de Segurança Nacional e ao objetivo de incentivar a integração tanto socioeconômica quanto cultural da Amazônia ao centro-sul do país. Elas não deixam de salientar a resistência desses povos e também a dos seringueiros na defesa dos seus territórios.

Já em “Memórias de luta: eventos estudantis contra a ditadura na ‘Fortaleza 68’”, há um deslocamento da região Norte para o Nordeste, além da mudança de objeto. O autor Edmilson A. Maia Jr. apresenta a memória sobre a organização do movimento estudantil e conta a trajetória dele em Fortaleza, desde a retomada das instâncias dos interventores, a partir de 1966, até o ápice deste movimento na capital cearense, que foi a Passeata dos Vinte Mil. O autor utiliza-se principalmente de fontes orais.

No próximo capítulo, o objeto de análise continua sendo o movimento estudantil, além do estudo acerca da imprensa na cidade de Florianópolis, ou seja, agora desloca-se para a região Sul. Em “1968 entre utopias e realidades. Imprensa e protesto estudantil: o caso de Florianópolis”, Reinaldo L. Lohn e Silvia Maria F. Arend analisam a complexidade entre imprensa e movimento estudantil com as mudanças sociais ocorridas naquele momento em diferentes cidades brasileiras, principalmente Florianópolis. Eles buscam demonstrar que a temática da juventude e da inovação social implicava tanto nos projetos de quem ia às ruas combater a Ditadura quanto também nutriam os empolgados com o crescimento econômico que estava transformando as cidades de porte médio no Brasil.

Novamente ocorre um deslocamento de cenário, agora para a região Sudeste, porém, o movimento estudantil e a imprensa continuam sendo os objetos de análise em “A UNE na mira da VEJA desde 1968”. A autora Maria R. do Valle ressalta as lutas deste movimento estudantil em São Paulo, a partir de 1968, não só contra a repressão política, mas também contra a narrativa elaborada pela grande imprensa – especialmente a VEJA – que estigmatizava os personagens e as tomadas de decisões do movimento, produzindo assim uma memória pejorativa em relação aos ativistas.

O movimento estudantil continua como objeto de estudos no trabalho de Paulo Giovani A. Nunes, que analisa a luta armada na região Nordeste. Assim como no trabalho de Edmilson A. Maia Jr., em “O ano de 1968 no Estado da Paraíba: militância estudantil e opção pela ‘luta armada’: trajetórias, história e memória”, vemos a trajetória e as memórias de alguns militantes de esquerda, vinculados ao movimento estudantil no Estado da Paraíba. Além disso, alguns estudantes optaram por participar da luta armada no Estado e, segundo o autor, faziam parte do PCBR (Partido Comunista Brasileiro Revolucionário).

A questão da memória estudantil continua como foco no trabalho “O poder jovem: memória estudantil e resistência política na obra de Arthur Poerner”, no qual Rodrigo Czajka e Thiago B. Castro observam a influência do livro O poder jovem, que trata da memória social elaborada acerca dos fenômenos sociais que definiram aquela geração (década de 1960). Segundo os autores, o livro ainda é considerado uma referência para o movimento estudantil.

Após alguns trabalhos sobre movimento e memória estudantil, há uma mudança no objeto de estudo no capítulo “Anticomunismo, evangelização e conscientização: igreja e trabalhadores rurais em Pernambuco (1968-1978)”, no qual Samuel C. de Maupeou estuda a atuação da Igreja Católica no meio rural do estado nordestino, especialmente na zona canavieira, mostrando que apesar do viés social, atuava nessa área com um caráter anticomunista. O autor ainda ressalta que apesar do movimento religioso ter defendido o Golpe de 1964, ele foi abalado após a tomada do poder pelos militares; e, com isso, houve a sua reorganização e uma nova articulação.

Seguindo nesse viés de análise da Igreja no contexto do Regime militar, em “Dominicanos, 1968”, Américo Freire discorre sobre a atuação dos religiosos da Ordem dos dominicanos na luta contra a Ditadura militar e como se tornaram alvos dos militares a partir dos contatos de frades com Carlos Marighella. Segundo o autor, as razões para o envolvimento deles na luta contra o Regime vão além das questões políticas.

No texto “O 68 no Rio Grande do Sul”, Enrique S. Padrós analisa a atuação do movimento estudantil secundarista na cidade de Porto Alegre e como as aproximações e os engajamentos com a luta armada estiveram interligados com aspectos da vida cultural, particularmente o teatro.

E no capítulo “1968, memória e esquecimento: como recordar a Bahia?” Lucileide C. Cardoso analisa, especialmente, as memórias acerca do movimento estudantil secundarista e universitário, que iniciaram suas lutas em 1966, mas chegaram ao auge das mobilizações em 1968, além de diferentes interpretações sobre fatos ocorridos no estado nordestino.

Em “Partidos e Eleições no Pará nos tempos da Ditadura Militar”, Pere Petit – assim como César Augusto B. Queirós na análise sobre o Estado do Amazonas – ressalta o desfecho do Golpe de 1964 no Pará e a consequente perseguição aos opositores “comunistas”, seguida pela cassação do mandato do atual governador Aurélio do Carmo. O autor também apresenta os resultados eleitorais de 1965 e a disputa pelo controle do partido ARENA entre duas principais lideranças golpistas no Estado, Jarbas Passarinho e Alacid Nunes.

No trabalho “Do uso das tecnologias e dos dispositivos de poder: ditadura militar e empresários na Amazônia”, em que Regina Beatriz G. Neto e Vitale J. Neto apresentam o processo de colonização e violência imposto no Mato Grosso como padrão de desenvolvimento econômico. Para isso, analisaram as alianças entre as elites econômicas e órgãos do governo federal e estadual, que ignoraram a territorialidade dos povos indígenas e dos extrativistas. Trata-se também de mais um trabalho sobre a região Amazônica no livro.

No último texto da coletânea, “Considerações sobre a ditadura civil-militar no sul de Mato Grosso (1964-1968)”, Suzana Arakaki analisa a atuação dos membros da Ademat (Ação Democrática de Mato Grosso) e também do Comando de Caça aos Comunistas no combate a esses “subversivos”, além do papel da imprensa da região antes e durante a Ditadura.

Como vimos, o intuito desta coletânea é apresentar aos leitores as diversas realidades brasileiras que compuseram o período de Ditadura militar, bem como a luta e resistência desses “novos” segmentos. Além disso, ela nos mostra possiblidades e objetos de pesquisa, que ainda são pouco explorados pela historiografia sobre o tema, como o uso das memórias na reconstituição da história dos movimentos estudantis, o papel das alianças entre grandes proprietários de terras e os órgãos do governo federal, a utilização de obras contemporâneas do período como forma de recuperar a memória social daquela geração etc. Assim sendo, trata-se de uma obra que traz importantíssimas contribuições e novos problemas de pesquisa.

Os organizadores cumpriram com o que se propuseram ao apresentar um Brasil plural durante a Ditadura militar, por meio da exibição de diversos cenários – tanto urbano quanto rural – e atores sociais do nosso território nacional. Desse modo, passaram por todas as regiões do país, isto é, mostrando que o Regime militar fez-se presente em cada região e não só nos principais centros. No entanto, o modo como organizaram e distribuíram esses temas no decorrer dos capítulos não valorizou a coletânea, uma vez que, aparentemente, o livro segue uma ordem de apresentação, mas em certos momentos é interrompida, ficando, assim, dispersas as regiões e assuntos que tinham relação um com o outro. Por exemplo, os dois primeiros capítulos tratam de temáticas da região Norte, sendo que o primeiro discorre sobre as questões políticas no Estado do Amazonas, antes e após o Golpe de 1964. A região Norte retorna ao livro no antepenúltimo capítulo, no qual Pere Petit também ressalta as questões políticas no Estado do Pará durante o processo do Golpe de 1964, ou seja, trata-se da mesma região e tema, que poderiam estar próximas na organização do livro.

Todavia, observamos ao longo dos capítulos a atenção dada ao tema da memória e, consequentemente, ao uso da fonte oral como recurso para se chegar a ela. No trabalho de Edmilson A. Maia Jr., por exemplo, a História Oral é utilizada como metodologia de pesquisa e constituição de fontes, permitindo “o registro de testemunhos e o acesso a ‘histórias dentro da história’ e, dessa forma, amplia as possibilidades de interpretação do passado” (ALBERTI, 2008, p. 155). Assim, a História Oral permite o estudo das formas como pessoas ou grupos efetuaram e elaboraram as suas experiências, como vemos na narrativa de Maia Jr. sobre a trajetória de embates e resistência do movimento estudantil de Fortaleza. A combinação da história com a experiência relatada significa entender como pessoas e grupos experimentaram o passado, tornando possível questionar interpretações generalizantes de certos acontecimentos (ALBERTI, 2008).

Portanto, a História Oral é muito útil para a História da Memória, pois, segundo Alberti (2008), apesar das críticas no início – afirmando que as fontes orais diziam respeito às “distorções” da memória –, hoje em dia, os historiadores consideram a análise dessas “distorções” como a melhor forma de levar a compreensão dos valores coletivos e das ações de um grupo, como o caso dos movimentos estudantis.

Ela [a memória] é resultado de um trabalho de organização e de seleção do que é importante para o sentimento de unidade, de continuidade e de coerência – isto é, de identidade. E porque a memória é mutante, é possível falar de uma história das memórias de pessoas ou grupos, passível de ser estudada por meio de entrevistas de História oral. As disputas em torno das memórias que prevalecerão em um grupo, em uma comunidade, ou até em uma nação, são importantes para se compreender esse mesmo grupo, ou a sociedade como um todo (ALBERTI, 2008, p. 167).

Por fim, como nos sustenta René Rémond (2003), não há muitas realidades da nossa sociedade que o político não está presente, e isso vale para as memórias também. Admitindo-se, então, essa dimensão política no funcionamento da memória – já que seu caráter instituinte se realiza no campo conflituoso das escolhas, dos valores, dos significados –, os historiadores da memória tratam, segundo Meneses (2009), de examinar na contemporaneidade aspectos da memória politicamente marcados. Desse modo, a coletânea aborda constantemente temas relacionados à memória da Ditadura militar brasileira, especificamente a memória estudantil, que querem trazer um significado, transformando-se em elemento simbólico (MENESES, 2009), ou seja, a Ditadura em si é carregada de significados, formando uma memória coletiva a respeito dela; e as lutas e resistências destes segmentos também carregam significados próprios, formando também uma memória coletiva. Estas memórias coletivas convergem entre si e ajudam a formar a história da Ditadura militar brasileira.

Referências

ALBERTI, Verena. Fontes orais – Histórias dentro da História. In: PINSKY, Carla Bassanezi (org.). Fontes históricas. São Paulo: Contexto, 2008. p. 155-202.

MENESES, Ulpiano T. Bezerra de. Cultura política e lugares de memória. In: AZEVEDO, Cecília et. alli, (org.). Cultura política, memória e historiografia. Rio de Janeiro: FGV, 2009. p. 445-463.

NUNES, Paulo Giovani Antonio; PETIT, Pere; LOHN, Reinaldo Lindolfo (org.). Utopia e repressão: 1968 no Brasil. Salvador: Sagga, 2018. 355p.

RÉMOND, René. Do político. In: RÉMOND, René (org). Por uma história política. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2003. p. 441-454.

Luan Gabriel Silveira – Graduado em História pela UFMS/CPTL, Três Lagoas, estado do Mato Grosso do Sul (MS), Brasil. Professor substituto da Educação Básica. E-mail: [email protected].

[IF]Utopia, Dystopia. A Paradigma Shift in Art e Architecture | Pedro Gadanho, João Laia e Susana Ventura

No segundo semestre de 2016, paralelamente à 4ª edição da Trienal de Arquitetura (1), inaugurou-se em Lisboa o MAAT, o museu de arte, arquitetura e tecnologia de Lisboa, causando polêmica ao introduzir a capital lusitana no pulsante circuito global de arquiteturas espetaculares.

Entretanto, não é a arquitetura do MAAT, projetado pela arquiteta inglesa Amanda Levete, que proponho apresentar nesta resenha, tampouco as obras de sua exposição inaugural: “Utopia/Dystopia, A paradigma Shift in Art e Architecture”. O destaque aqui é a publicação do livro homônimo, lançado em março de 2017 (2), que por sua vez não é um mero catálogo da exposição, mas uma ambiciosa coletânea de ensaios inéditos, focados em refletir os impulsos utópicos e distópicos que dominam o homem desde o inicio da modernidade. Há um evidente tom de manifesto, fortalecido pela publicação em edição bilíngue. Livro e exposição trabalham como entidades complementares, ainda que autônomas, tornando-se o primeiro compêndio a explorar as diferentes abordagens de artistas contemporâneos, arquitetos e teóricos sobre as dualidades e tensões em torno do par utopia/distopia. Leia Mais

Representações Utópicas no Ensino de História | Antônio Simplício de Almeida Neto

O que pensar sobre o ensino na ditadura militar brasileira? O que modificou na estrutura do ensino com o término deste período? Em que o ensino de História contribuiu para a formação intelectual, social e política dos alunos? Refletir a partir destas indagações, motiva-nos à busca pela apreensão através do conhecimento das experiências de professoras que lecionaram entre as décadas 1960 a 1990, em pleno regime militar. Porém, o que se vislumbra nessa obra são as representações que fazem do passado, presente, até mesmo do futuro, onde suas utopias por um país melhor e uma educação de qualidade, recaem em desejos de conscientização dos alunos sobre o mundo que os rodeiam, tornando-se essencial em seus trabalhos com o ensino de História, embora há os desconfortos, as decepções, as angústias, as incertezas que trazem ao leitor uma perspectiva dualista no ensino durante o período totalitário.

A princípio, Antônio Simplício faz uma discussão sobre a concepção de história e seu utópico ensino nas escolas básicas. Refletindo sobre as interpretações de Walter Benjamin e Sevcenko da pintura intitulada Angelus Novus, tendo em vista suas perspectivas acerca do rumo que a história teria com a “falência e fim da modernidade” e o tão estimado advento da pós-modernidade.

Com isso, constatam-se os anseios e as irrealizações dos professores diante das novas perspectivas do ensino, havendo o intuito de conscientizar e educar os alunos para que compreendam a sociedade em sua totalidade, e busquem soluções para os problemas políticos, econômicos e sociais. Essa “pretensão redentora da história” traz aos livros didáticos uma carga de desejos utópicos, implicando um diferenciado modo de ver e reconhecer o ensino de História, como também sua importância no amadurecimento intelectual, crítico e participativo de professores e alunos na contemporaneidade.

De acordo com a construção da obra, é importante ressaltar a composição a partir dos fragmentos de introduções de livros, artigos, textos em geral sobre a expectativa atual dos professores para o ensino de História, na verdade, seus desejos por uma História politizadora. Pois, como numa das partes da introdução da coleção História Nova “Resta esperar, de professores e alunos, que de uma nova reflexão sobre os dados componentes de nossa história se passe de imediato àquela ação capaz de dar ao povo brasileiro o Brasil pelo qual ele realmente anseia” (ALMEIDA NETO, 2011, p.25)

. Esse desejo e sonho de ter um país emancipado no que tange aos problemas socioeconômicos, parte do pressuposto da educação como libertadora dos males da sociedade, tendo em vista o ensino de História uma arma capaz de mudar as estruturas sociais pela inteligibilidade dos alunos de que “a análise de situações passadas cria o hábito da análise de situações contemporâneas. ” (ALMEIDA NETO, 2011, p.26)

Além disso, a crise das utopias, como um dos tópicos de análise do autor, refere-se ao “declínio da modernidade” e o efeito que houve na educação, como também a oposição da pós-modernidade contundente às bases estruturais das sociedades modernas desde o período renascentista. Para isso, discute-se sobre a visão prospectiva utópica, idealizadora de transformações significativas na realidade, e como essa prospecção inclinou-se diante dos anseios e desejos dentro da sala de aula.

Diante dessas bases de discussão, ressaltar referenciais que possibilitaram o desenrolar das questões inerentes ao ensino de História durante o regime civil-militar, torna-se imprescindível à compreensão do objetivo do autor ao propor essa temática.

Antônio Simplício de Almeida Neto é graduado em História pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), possui mestrado e doutorado em educação pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (FEUSP). Tem como ênfase de trabalho Ensino de História e História da Educação. Membro da linha de pesquisa em Ensino de História; Educação: Memória e Representações; Livro didático: história e memória. Concebe-se, portanto, as características que elucidam os aportes teóricos, metodológicos e historiográficos utilizados na problematização do tema em questão.

Além disso, a trajetória em relação ao estudo de memórias e ensino durante o regime militar advém desde sua dissertação de mestrado, ou mesmo antes, pois busca elucidar nos trabalhos, tanto do mestrado quanto do doutorado, aspectos relativos ao professor como sujeito histórico das experiências escolares; ao seu silenciamento e hierarquização dentro do âmbito escolar; e seus conhecimentos e práticas de ensino de História que transformam-se em desejos, anseios, irrealizações e decepções.

A obra divide-se em quatro capítulos, possuindo suas especificidades em relação às concepções, relatos e explanação dos problemas propostos. No primeiro capítulo, intitulado “Utopias, Representações e Memória”, abre-se discussões e conflitos de ideias acerca da utopia, partindo do ponto de situar e refletir sobre o objetivo da dimensão utópica na realidade, pois, como pensam Ricouer e Falcon, que a sociedade e o ser humano não podem se desvincular das utopias por dar significado a tudo que os rodeia, sobretudo a vida.

Perspectivas de autores que também constituíram a problematização, como Boaventura Santos e Antônio Moreira, contribuintes para construção de um ensino com bases pedagógicas fixas, de acordo com ideais educacionais modernos para a renovação das escolas, o revigoramento da democracia e “dar voz aos oprimidos”, restituindo a dimensão utópica. Contudo, esse desejo de transformação e realização é inerente ao ofício do professor, tendo uma finalidade ao lecionar e explicitar conteúdos, havendo projeções e intuitos a serem alcançados com a elucidação dos temas propostos.

O autor também aborda concepções sobre Representação, melhor dizendo, Teoria crítica das representações. Uma teoria de Henri Lefebvre que trata do que de fato é a representação e como ela é formada, veiculada e seu uso em diversos momentos históricos como forma de legitimar discursos falsos ou verdadeiros – refiro-me ao mundo publicitário e as campanhas políticas. Mas também sua manifestação nas entrevistas das professoras, imbuída de desejos, realizações, projeções, limites, na sua prática de ensino, como também dentro e fora do âmbito escolar, até mesmo nos conteúdos selecionados.

Logo no segundo capítulo intitulado “Representações de História: Conhecimento e ensino”, começou-se com relatos dos professores sobre suas concepções do ensino de História, e suas representações surgidas ao longo do tempo no magistério e fora dele. Ademais, compreender a lógica da memória na busca da rememoração de conjunturas inerentes ao trabalho dos docentes, torna-se fundamental na análise dos relatos, além de que as representações presentes na rememoração motiva o autor a analisar minuciosamente as concepções de história que envolvem as práticas de ensino, os conflitos dentro e fora da sala de aula, as dificuldades em lecionar, nas referências que contribuíram para escolha de graduação, no crescimento intelectual e pessoal e na busca por ser progressista no que tange ao tradicionalismo vigente em muitos professores de História. Portanto, suas representações acerca do ensino de História, recaem em conceitos que dão luz ao que fizeram, ou fazem ao longo das suas trajetórias na educação.

Em “Representações sobre a Prática: Intenção e Gesto”, Antônio Simplício analisa as representações das professoras entrevistadas sobre suas práticas, abarcando questões que vão além de conteúdos e exposição. Através da óptica do presente sobre o passado, as professoras visualizam suas práticas, oscilando entre sentimentos de desprezo e angústia, orgulho e felicidade acerca de suas atividades realizadas durante o tempo de magistério, ou para aquelas que ainda continuam lecionando. Além disso, problematiza-se as utopias presentes nas lembranças sobre o objetivo em lecionar História, através de “noções de cidadania e cidadão crítico apresentam-se como incertos, é sobre ele que certa dimensão utópica se erigiu, disparando ações e freando impulsos, ensejando práticas criadoras ou meramente reprodutivas.” (ALMEIDA NETO, 2011, p.170)

No entanto, “abre-se os olhos” para uma nova perspectiva que é o desvelo e carinho no trato com as metodologias e conteúdos preparados aos alunos. Essa noção modifica as formas didáticas-pedagógicas da História, como as experiências das professoras Vera e Inês que “parecem ter descoberto, entre o vivido e o concebido, que outros aspectos estão envolvidos no ensino de História, além dos conteúdos e da intenção crítica”. (ALMEIDA NETO, 2011, p.171)

Por fim em “Representações sobre o ensino de História: Conservação e busca”, procura-se compreender a totalidade da prática de ensinar História, levando em conta a dimensão utópica que envolve suas representações acerca da rememoração do passado não tão distante. Além de que se discute sobre o objetivo do ensino dessa disciplina, levando em conta a visão prospectiva do presente sobre o passado, com o desejo de retorno e permanência daquele momento de “bons alunos, boas escolas e bom ensino e sociabilidade”, e a construção da consciência histórica nas alunas e alunos através da exposição em sala de aula, como também os trabalhos extraclasse – promover festa junina, lavar banheiro, pintar escola, militância – enfim, todas essas lembranças envolvem as falas das professoras como “momentos de glória”.

No entanto, contrapondo esses grandes momentos, existem seus desvios em relação à ineficácia e precariedade do ensino em geral, alegando como fatores da decadência da educação, a grande leva de alunos semianalfabetos, o choque de valores, o desinteresse dos alunos e professores, até à falta de recursos em promover uma boa aula.

Por conseguinte, a contribuição do livro de Antonio Simplício na formação de professores de História é relevante para compreendermos o processo histórico da educação no Brasil, a partir das perspectivas de professoras que atuaram num dado momento “divisor de águas” na história brasileira, e, por isso, nos instiga a refletir sobre o que buscamos com o ensino de História, e sua utilidade na formação do cidadão “racional, autônomo e democrático” (ALMEIDA NETO, 2011, p.216).

Ademais, torna-se desejável ao leitor (a) o método utilizado na busca dos relatos orais, sendo a História Oral revolucionária no campo da História, trazendo consigo diretrizes a ser seguidas para captação de tão rico material histórico: a memória. Assim, conduzindo ao cerne da história, trajetórias antes silenciadas pela historiografia tradicional, no caso as memórias de professoras do ensino básico, e que agora possibilita outra perspectiva para o tema em questão.

Michele Pires Lima – Graduanda em História pela Universidade Federal do Amazonas – UFAM. Bolsista de IC pela mesma Instituição e CNPq.

ALMEIDA NETO, Antônio Simplício de. Representações Utópicas no Ensino de História. São Paulo: Editora Unifesp, 2011. Resenha de: LIMA, Michele Pires. Mandurarisawa – Revista Discente do Curso de História da UFAM, Manaus, v.1, n.1, p.157-161, 2017. Acessar publicação original

Brasil arcaico, Escola Nova: ciência, técnica e utopia nos anos 1920-1930 – MONARCHA (RBHE)

MONARCHA, Carlos. Brasil arcaico, Escola Nova: ciência, técnica e utopia nos anos 1920-1930. São Paulo: Editora Unesp, 2009. Resenha de: PEREIRA, Lucas Carvalho Soares de Aguiar. Revista Brasileira de História da Educação, Campinas, v. 12, n. 2 (29), p. 267-280, maio/ago. 2012.

Carlos Monarcha é professor titular na Faculdade de Ciências e Letras da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, campus de Araraquara. Autor dos livros A reinvenção da cidade e da multidão: dimensões da modernidade brasileira (1990), Escola Normal da Praça: o lado noturno das luzes (1999) e Lourenço Filho e a organização da psicologia aplicada à educação (2001). Atualmente coordena pesquisas sobre as “figurações da infância deficiente”, interrogando as estruturas teórico-metodológicas da produção científica sobre o “problema do anormal”.

O livro em epígrafe consiste um ensaio dividido em cinco partes: “A caminho”, “Melancolia e mal-estar”, “Torvelinho da vida moderna”, “À procura do indivíduo perdido e solitário” e “O discurso do inconsciente”. Além de um belo epílogo intitulado “Por um bravo novo mundo”. A primeira parte trata de novos projetos pedagógicos no século XIX, desde a Europa até sua circulação mundial. Na segunda, encontramos interrogações sobre os projetos da Escola Nova no Brasil republicano. Já na terceira parte, os leitores se deparam com uma reflexão sobre o tempo moderno e as idealizações de modelos cognitivos para as massas. E, finalmente, na quarta e na quinta partes, o autor deteve-se sobre os processos de medidas e classificações corporais e mentais e de difusão da psicanálise, respectivamente, observando a construção da normalização dos sujeitos, bem como de seus desvios.

Brasil arcaico, Escola Nova poderia ser só mais uma leitura entre as inúmeras que temos à nossa disposição sobre o tema da Escola Nova, não fosse a capacidade de o autor construir uma representação sensível e arguta desse tema, além de apresentar uma visão de conjunto, conferindo-lhe outro sentido e contribuindo para o debate acadêmico e para os interessados em geral. É uma leitura cujo ritmo é lento, detalhado e refletido, tal como o autor anuncia em seu prefácio (p. 16). Justamente pela polifonia de sua narrativa, que incorpora diversos discursos, sonhos e desejos do período, mas que ainda nos são caros. Monarcha escreve um “ensaio documentado” (p. 16) de uma história de sensibilidades, de formas de conferir sentido ao mundo, de sonhos postos em práticas, fundidos a instituições, corpos e personalidades de várias gerações. Mas antes de tudo é uma história de um problema, o da Escola Nova. Não simplesmente um problema de pesquisa sobre o qual ele se debruçou, teceu, desmanchou e refez outros pontos com destreza. Mas sim uma história que procurou compreender como esse problema foi construído, proposto e revisto ao longo da primeira metade do século XX, especialmente no decorrer das décadas de 1920-1930.

O autor traça inicialmente um panorama das transformações ocorridas no pensamento pedagógico ao longo do século XIX e no início do XX, que teriam uma forte relação com o desenvolvimento técnico e científico e com as transformações econômicas e sociais daquele tempo. A chamada Escola Nova “armou-se com o rigor epistemológico próprio da ciência analítica, ou seja, observação dos fatos, manejo do método experimental, quantificação e generalização da experiência” (p. 32). Essa hipótese é apresentada no primeiro capítulo da primeira parte do livro e se desdobra ao longo desse ensaio, sem que o autor se refira a ela o tempo todo, pois ele o faz na própria narrativa, carregada dos discursos de diferentes atores.

Assim, Monarcha busca compreender como se pôde constituir uma série de saberes sobre a infância, atravessados e atravessando os saberes pedagógicos desde fins do século XIX. Dessa forma, é fácil entender sua preferência por perseguir discursos dos precursores de uma pedagogia de massa, e pelos autores e atores que, ao firmarem uma “concepção de educação como atividade pessoal, espontânea e ativa, mas também, e sobretudo, como alento necessário para reerguer o mundo” (p. 46), acabaram por promover e participar de uma expansão planetária dos ideais, sonhos, desejos e sensibilidades próprios do movimento da Escola Nova.

Falamos de sonhos, desejos, sensibilidades, pois não é disso que se trata quando grupos humanos se mobilizam por alguma causa? Os exemplos descritos pelo autor indicam que grupos de intelectuais brasileiros se organizaram com base em uma sensibilidade que foi construída e retroalimentada pelo próprio movimento de sua constituição. E a formação de uma sensibilidade política atenta à infância e à formação das futuras gerações é um dos pontos que pretende ser explicado pelo livro. Se a educação das sensibilidades não é exatamente o foco desse estudo, ela toma parte importante em sua constituição. Ao procurar entender como foi possível a formação de inúmeros saberes científicos sobre a formação ética, psíquica e física da infância, o autor aponta para as possibilidades da educação de um tipo específico de sensibilidades para as crianças, nos idos das décadas de 1920 e 1930. Essa é a leitura que Monarcha faz da inúmeras reformas e propostas de reformas da educação que surgiram diante da “I Grande Guerra” e suas repercussões mundiais; reformas essas que compuseram importantes realizações na constituição da escola de massa.

É assim que somos introduzidos às propostas de intelectuais envolvidos num chamado “mercado planetário de ideias” (p. 57), quando da criação da Liga Internacional pela Educação Nova, que se apresentava como um movimento cumpridor do seu dever histórico na trama teleológica do progresso. Desse panorama internacional e geral, mesclado com observações de processos ocorridos no Brasil, que é apresentado nos quatro primeiros capítulos da primeira parte, somos conduzidos ao “Espírito novo no redemoinhar brasileiro”, capítulo cinco dessa seção. Nele o autor constrói a hipótese de que a geração de 1920, composta por produtores de bens simbólicos preocupados com uma revolução cultural, amparados numa clássica luta entre o antigo e o moderno, possuía uma dívida significativa com a geração de 1870. Essa hipótese reforça outros trabalhos que indicam essa mesma dívida intelectual, mas sua importância deve-se à indicação das tensões observadas pelos próprios escolanovistas no projeto de passagem de um imaginado Brasil arcaico e atrasado para um tão sonhado Brasil renovado e desenvolvido. Tensões explicitadas por reiteradas propostas de mudanças que reatualizavam os desejos da geração progressista e liberal do final do século XIX.

Na segunda parte, “Melancolia e mal-estar”, o historiador analisa o mal-estar das elites políticas e intelectuais diante das ruínas históricas de uma “República desfigurada”, título do primeiro capítulo dessa seção. As frustrações dos republicanos acabaram alimentando incertezas e um chamado “horror moral” desses grupos sociais diante da “população brasileira”, que ocupava uma vasta e confusa região denominada sertão. O autor (p. 92) define essa noção, baseado em relatos originais, como “terra de ninguém, habitada por homens e mulheres dotados de força rude, porém, inconscientes de si, confins subjugados pelo caos da natureza e afastados da ordem nacional”. O sertão aparece, nos discursos analisados, como signo de doença, um grande desejo de construir a nação por meio da educação, que regeneraria e curaria o corpo doente do país, que se disseminou no campo político e pedagógico. O sanitarismo, como processo de intervenção médica no corpo social, passa a ser tomado pela pedagogia e por projetos pedagógicos brasileiros.

Essa seria uma das bases para formação de uma “ficção científica”, que percebia a sociedade humana como um organismo vivo, constituindo-se uma ambiência capaz de desenvolver uma sensibilidade intelectual e política que orientou novos projetos políticos e propostas pedagógicas. Para o autor (p. 112), “o clima mental dos anos 1920 pôs em movimento a mística de regeneração dos costumes do governo e do povo”, que seria um pressuposto geral das movimentações sociais e políticas dos anos de 1910-1920 e da chamada Era Getuliana. A consciência nacional, para diferentes grupos escolanovistas, “seria construída por esforço concentrado de cultura” (p. 119). E esses grupos acreditaram ser preciso tocar e verificar os corpos, “esclarecer a alma coletiva e formar o espírito nacional” (p. 121). Era o princípio de elaboração de uma formação discursiva totalizante, que procurava constituir um Estado forte. Essa incursão do autor nos discursos de diferentes intelectuais brasileiros é importante para revermos algumas construções historiográficas míticas do caráter totalitário do governo Vargas, pois suas reflexões indicam que a formação de um espírito nacional pautado numa ideia de um Estado forte, ainda que reforçando certo tipo de liberalismo, é anterior à consagrada era totalitária dos anos de 1930.

Ao apontar os grupos envolvidos nesses projetos, o autor lança mão da noção de intelligentsia sem, entretanto, explicitar seu entendimento a respeito desse conceito. Na historiografia, é comum nos depararmos com o uso dessa noção funcionando mais como uma simples adjetivação do que como conceituação, mas dificilmente encontramos uma definição mais precisa do termo, tampouco sua importância para os objetos em análise, o que contribuiria para o debate historiográfico – especialmente na obra em questão, uma vez que o autor se propôs, num desafio heurístico, a trilhar outros caminhos e indicar novas abordagens sobre o tema da Escola Nova. A despeito disso, o trabalho deixa uma forte contribuição para a historiografia, indicando um fértil caminho de problematização das propostas escolanovistas, entendidas como integrantes de uma ampla rede política e social – com variadas manifestações culturais – que teria integrado intelectuais diversos e estimulado a elaboração de diferentes projetos político-pedagógicos para a população brasileira, que se espalharam tanto nas relações escolares quanto nas dinâmicas urbanas, as mais diversas.

Um exemplo disso pode ser observado na argumentação que se segue na terceira parte, “Torvelinho da vida moderna”. Esse é o conjunto de capítulos que mais se aproxima da recente produção em história da educação preocupada com a educação das sensibilidades e dos sentidos. O autor (p. 128) traça um percurso dos modernistas, que criaram uma espécie de fé no futuro e supunham “ter a percepção da transitoriedade da duração das coisas e das ideias” em meio a uma propagada era da velocidade. A “superação do Brasil arcaico” teria se dado por meio da conjugação de “aspectos do organicismo medieval com a energia e racionalidade moderna”, o que, para o autor (p. 136), configurou-se como uma ideologia do conhecimento. A “confiança na educação para a criação de um ser humano dotado de um código de sentimentos e interesses à cultura de seu tempo” (p. 139), por meio da ciência e da técnica, assumiu função ideológica de modernização, com um caráter de formação de representações e sentimentos em comum.

A tríade ação, prática e experiência tornou-se importante para o desenvolvimento da educação dos sentidos, via lição de coisas. Assim, diversos autores passavam a ter a convicção de que os sentidos e as sensibilidades são educados e poderiam ser mais bem orientados por meio de projetos pedagógicos. Nada de novo no campo da educação se pensarmos na tradição das lições de coisas mas essa postura tomou outra configuração no início do século XX. A ânsia de unir escola, vida e trabalho levou à consagração do “modelo formativo destinado a imprimir nas massas um jeito de ser e viver feito de experimentação e realismo por estar envolvido com os afazeres do mundo” (p. 179). Apresentando essas originalidades, em virtude também do ritmo da cidade industrial – que criava “novo estados de consciência e de alma” (p. 180) –, Monarcha (p. 173) revê os feitos dos escolanovistas, defendendo a tese de que o “chamado ‘movimento do Estado Novo’ não iniciou, mas fechou um ciclo de especulações e realizações aberto pela geração ilustrada de 1870”.

Nas duas últimas partes, “À procura do indivíduo perdido e solitário” e “O discurso do inconsciente”, é retomada uma série de saberes que mediram, diagnosticaram, examinaram, testaram, nomearam e classificaram os corpos e a psique de milhões de pessoas, adultos e crianças. Concomitante ao desejo de “aumentar a eficiência e o rendimento da ‘machina escholar’”, havia um esforço de fazer com que as pessoas fossem “transmutadas em documentos vivos para extração de dados caracteriológicos” (p. 218). As enquetes disseminadas naquele momento serviram de base para identificação de uma variedade de tipos mentais, como avançados, atrasados pedagógicos, retardados físicos médios, indisciplinados natos e débeis orgânicos para constituir as classes homogêneas.

O autor argumenta que os diferentes trabalhadores da pedagogia atuaram ativamente na sociedade por terem suas sensibilidades educadas pela grandeza da razão científica; tida como chave para o sucesso na criação de mecanismos efetivos para educação dos sentidos e sensibilidades das crianças, já que poderia transformá-las em um eficiente tipo racial, mental e social de um tão sonhado Brasil. Esse seria o “sintoma da certeza que acometia os peritos-funcionários dispostos a transpor muros e operar nos meios sociais e reorganizá-los com critérios de ordem de grandeza” (p. 236), preparando os jovens para suas respectivas funções sociais e econômicas, uma vez que cada tipo mental constituiria um tipo de trabalhador.

Eis que entram em cena a psicanálise e as ciências psi, que circularam por diversos setores culturais, como planos editoriais de livros científicos, colunas de jornais e revistas, romances e programas de rádio, bem como blocos carnavalescos. A discussão dessa parte nos impulsiona a pensar novos problemas e projetos de pesquisa interessados na história da educação do gênero e da sexualidade na escola, como a educação sexual defendida por Porto-Carrero e Deodato de Moraes, tanto na I Conferência Nacional de Educação, de 1927, como em publicações e cursos realizados na Associação Brasileira de Educação (ABE), mas também em pesquisas interessadas na educação da sexualidade na dinâmica cultural e social, que se desenvolveram a partir da década de 1920.

Além disso, a psicanálise foi utilizada como arma contra as afecções neuróticas e doenças mentais da criança, fracassos escolares e possibilidades de desenvolvimento de condutas criminosas. Para o autor (p. 290), “esse imaginário cientista da vida e do corpo era produzido por influentes nomencladores às voltas com ensaios de individualização de condutas incriminadas”, incrustando “a subjetividade num férreo esquema teórico ao Leito de Procusto” (p. 270). Tudo isso é realizado com base na análise de uma vasta documentação sobre clínicas escolares, testes psicológicos e outros projetos que produziram um conhecimento científico sobre a consciência a inteligência e as possibilidades de desenvolvimento das pessoas comuns.

Assim somos levados ao epílogo, “Por um bravo novo mundo”, e a rever a problemática do livro. Partindo de debates sobre Huxley, o autor percorre as experiências pedagógicas de anarquistas e comunistas, bem como as empreitadas dos desejos liberais. Somos convocados a realizar uma leitura do empreendimento da Fordilândia na Amazônia brasileira, como a realização de uma utopia moderna, intimamente ligada aos desejos de Roberto Mange (apud MONARCHA, 2009, p. 246), para quem “o operário formado é uma roda dentada que se adapta a qualquer sistema de engrenagens de formação idêntica”. Esses desejos de um mundo novo, anunciados por diversos saberes políticos, científicos e sociais, perpassaram e foram perpassados pela pedagogia.

O autor reafirma, enfim, a tese da importância da pressão da base material sobre a esfera da cultura, sem, entretanto, realizar uma análise mecanicista. Para ele, as ciências surgidas e fortalecidas nesse momento constituíram-se como possibilidades concretizadas pela política e na política (p. 302). Donde a formulação das noções de educação para o trabalho, para a vida, para o desenvolvimento moral, para a cultura e preparo da alma humana, tão disseminadas em diferentes, e por vezes antagônicas, tradições políticas. Donde a anexação pela pedagogia da “arte de explorar diferenças” (p. 303), legado ainda caro aos educadores do século XXI. Em tempos da Política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva e da Convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência, esse livro possui um importante papel para reflexão da prática pedagógica contemporânea, uma vez que nos convida a compreender e observar problemas ainda por serem resolvidos. Pela relevância e atualidade do tema, pelo exemplo de tratamento metodológico da documentação e do problema, trata-se, pois, de importante publicação do campo da educação, da área da história da educação e, em especial, da história da educação das sensibilidades modernas, científicas e políticas.

Referências

Brasil. Convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência. Protocolo Facultativo à Convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência. Brasília:

Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, 2007.

______. Política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Brasília: MEC/SEESP, 2008. Documento elaborado pelo Grupo de

Trabalho nomeado pela Portaria Ministerial n. 555/2007, prorrogada pela portaria n. 948/2007, entregue ao Ministro da Educação em 7 de janeiro de 2008.

Lucas Carvalho Soares de Aguiar Pereira – Mestrando do Programa de Pós-Graduação: Conhecimento e Inclusão Social em Educação, na linha de pesquisa de História da Educação – FAE – UFMG. Bolsista CNPq. E-mail: [email protected]

Berlim: um diário de idéias – DURÃO (AF)

DURÃO, F. Rio-Durham (NC). Berlim: um diário de idéias. Campinas: Publicações IEL/ UNICAMP (Coleção Work in progress), 2009. Resenha de: JÚNIOR, Douglas Garcia Alves. Experiências do pensamento diante da face das coisas. Artefilosofia, Ouro Preto, n.7, out., 2009.

Fábio Durão apresenta um empreendimento incomum em nossos dias: um “diário de idéias”, composto de 85 fragmentos. Projeto ousado já na forma, que remete a Nietzsche e Adorno, filósofos que fizeram da forma de exposição em aforismos um elemento central de suas obras. Ousado, além disso, na amplitude e dificuldade dos temas tratados, que vão da dialética aos Estudos Culturais, da diferença entre as formas brasileira e norte-americana de sociabilidade ao capitalismo, da hermenêutica literária ao silêncio na música, da questão do lugar histórico das idéias à utopia do conhecimento. Reconhece-se, tanto na forma, como nos temas, o diálogo com Adorno, o que o torna ainda mais ousado: pretende- ria o autor reescrever as Minima Moralia em chave contemporânea e brasileira? No que se segue, reúno algumas indicações a respeito do teor das experiências de pensamento que Durão propõe. Trata-se de um breve comentário de quatro núcleos temáticos do livro de Durão, os quais, a meu ver, representam melhor o teor do seu trabalho como um todo. São eles: a reificação na prática acadêmica contemporânea; as dificuldades na lida hermenêutica com a alteridade da arte; as relações humanas como esfera de resistência à dominação capitalista; a utopia de uma teoria alegre. A reificação da academia Durão fala do contexto americano, alemão e brasileiro, mas é neste primeiro que ele mais se detém, tomando a sério o anúncio de Max Weber: “permitam-me que os conduza aos Estados Unidos da América, pois que lá se pode observar certo número de realidades em sua feição original e mais contundente” 1. O núcleo das suas anotações a respeito, retiradas de sua experiência pessoal naquele país, refere-se, em primeiro lugar, ao produtivismo e à competitividade, de feições abertamente capitalistas, que se observam em tudo o que é relaciona- do à universidade. Por outro lado, e intimamente relacionado a este primeiro aspecto, ele nota a contradição entre uma busca obstinada pela heterogeneidade, multiplicidade e pelo novo, por parte da crítica literária, da “Teoria” e dos Estudos Culturais, e o encerramento desses discursos em uma concepção anistórica e abstrata do “outro”, que termina por perdê-lo.

As várias faces do primeiro aspecto, Durão as encontra na prática americana das citações 2, na designação de “star” aplicada aos professores que detém um “grande nome” capaz de atrair muitas matrículas 3, n a especialização de cada departamento de universidade em um determinado tipo de “mercadorias culturais” 4, na polivalência de intelectuais que acompanham as demandas cambiantes de um trabalho flexibilizado 5, na transformação da prática intelectual em uma “máquina hermenêutica”, a recobrir de sentido (e perder) o movimento contraditório da realidade social capitalista 6. Quanto ao segundo aspecto apontado, a compulsão abstrata pelo “outro”, Durão a entende a partir de sua posição histórica e social, e da divisão social do trabalho. Cito: Muito se fala nos Estados Unidos do outro. Em inúmeras publicações, congressos, cursos etc encontra-se esse desejo pela diferença, por aquilo que não se repete, que anuncia o novo. A busca pelo diferente pode assumir as mais diversas formas: o entusiasmo pelos novos media, o deslumbre pelas possibilidades de sexualidades alternativas, a fixação pelo indefinível do corpo, a promessa de riqueza na mistura de culturas de imigrantes num mundo globalizado, a disseminação infinita do sentido no infinito da linguagem… Todas essas versões de alteridade têm seu contrário na realidade repetitiva da rotina do trabalho, na homogeneização dos hábitos por todo o globo, na Mcdonaldização do mundo. 7 Essa denúncia seria unilateral se não viesse acompanhada de um reconhecimento do que há de crítico nessa busca do “outro”. A “nebulosa da Teoria” porta consigo um teor de verdade: a indicação de que a aspiração ao novo não pode ser realizada nos quadros de um todo social que reprime a irrupção do heterogêneo sob a máscara da hiper-produção de sentido e do consumo de bens culturais. Escreve Durão: “entregar-se completamente à teoria da diferença, de fato, leva à auto-satisfação da classe média, mas ignorá-la por completo, reprimi-la, só faz com que ela volte, como uma vingança, para assombrar o discurso revolucionário dono da verdade” 8.

Durão sugere que a recuperação do momento de verdade da hermenêutica americana do “outro” passa por uma operação reflexiva, pelo dever de pensar as formas de produção de sentido sob o capitalismo contemporâneo, ao mesmo tempo em que se põe a pensar os problemas de uma leitura respeitosa e, ao mesmo tempo, desafiante, viva, das obras de arte. Torna-se impositivo resistir ao fluxo homogeneizador dos discursos da diferença, e abrir um “tempo lógico” para a teoria em sentido forte, isto é, para a contemplação da conexão inteligível imanente que se apreende das próprias coisas. Talvez a problemática da hermenêutica da obra de arte sob o capitalismo seja o locus privilegiado para pensar estas questões.

A (difícil) alteridade da arte