Posts com a Tag ‘Resistência’

Existência e Resistências: História, Cultura e Sensibilidades/Cordis – Revista Eletrônica de História Social da Cidade/2023

A insurreição é da ordem da cólera e da alegria,

não da angústia ou do tédio.

Peter Pál Pelbart Leia Mais

La liberazione di Roma. Alleati e Resistenza | Gabriele Ranzato

Nel 1997, all’ingresso del ponte dell’industria, che collega i quartieri Ostiense e Marconi, il comune di Roma fece erigere una lapide in bronzo con l’iscrizione: «In ricordo delle dieci donne uccise dai nazifascisti il 7 aprile 1944». Questa lapide commemora il cosiddetto eccidio del ponte dell’industria, che è stato menzionato per la prima volta in un saggio di Cesare De Simone nel 1994 1. Secondo la sua ricostruzione SS e militari della Guardia Nazionale Repubblicana fucilarono sul ponte dieci donne che avevano assaltato un forno vicino. Lo storico Gabriele Ranzato nel suo recente libro La liberazione di Roma ha però messo in dubbio la veridicità dell’episodio2. Mentre la lapide c’è ancora oggi, i curatori dell’Atlante delle stragi naziste e fasciste in Italia, in seguito alla pubblicazione del volume di Ranzato, hanno inserito l’eccidio nella sezione «Episodi dubbi o controversi» 3. Leia Mais

A experiência zapatista. Rebeldia, resistência e autonomia | Jérôme Baschet

Jérôme Baschet | Imagem: Le Comptoir

ENTRE A PALAVRA-PENSAMENTO E A PALAVRA-AÇÃO ZAPATISTA: A BUSCA PELA AUTONOMIA

O levante zapatista tem sido uma forte experiência de luta indígena contra o esquecimento, o subjugo e a opressão colonial e capitalista, e a favor da autonomia, da memória e libertação coletiva entre os povos. A partir desta perspectiva, tem-se a proposta de construir um futuro e mundo em que todos caibam e seus próprios modos de vida em seus territórios. A insurgência zapatista, que ocupa o território mexicano desde 1994, tem como foco principal a construção de uma luta planetária a partir de um Exército Zapatista de Libertação Nacional (EZLN), hoje um movimento político de resistência e de luta comum pela causa indígena em uma organização comunitária e, por sua vez, o esforço de estabelecer redes planetárias de emancipação à dominação do capitalismo neoliberal, com uma renovada perspectiva do marxismo.

A experiência zapatista: rebeldia, resistência e autonomia, escrito pelo historiador Jérôme Baschet (2021), é também fruto de uma coletânea de obras sobre a insurgência do movimento zapatista, lançada pela N-1 Edições, cuja proposta do conjunto de obras é apresentar a experiência e a luta histórica zapatista e seu pensamento político e coletivo, a fenda que cria condições de possibilidades para um mundo justo e igualitário, uma fenda que está em permanente processo para abrir o “muro da história”, manter viva a memória e os modos de ser e estar no mundo a partir de diferentes modos de vida e temporalidades, na contramão daquelas impostas pelo capitalismo neoliberal. Por isso, como alerta Galeano (2021), “é preciso continuar sem descanso. Não apenas para aumentar a fenda, mas, sobretudo, para que ela não se feche” (Galeano, 2021, p. 31). Leia Mais

Como travar o fascismo. História, Ideologia, Resistência | Paul Mason

Paul Mason | Foto Antonio Zazueta Olmos

O músico e politólogo Paul Mason, além de professor convidado na Universidade de Sheffield, na Inglaterra, atuou como jornalista em diversos meios de comunicação, do The Guardian ao Channel 4. Com diversos livros publicados, quase todos best-sellers no mercado editorial europeu e estadunidense, ficou amplamente conhecido pelos livros Pós-Capitalismo: Guia para o Futuro (2016) e Um Futuro Livre e Radioso (2019). Sua vida pública está envolta em controvérsias, dentre elas a defesa à política do aborto, no Reino Unido, e a declaração de que as políticas reprodutivas não deveriam ser ditadas pelo Vaticano. Mason foi também acusado de antissemitismo por ser membro de um grupo numa rede social que compartilhava postagens contra a comunidade judaica. Em sua defesa, alegou que embora fosse membro do grupo nas redes não endossava suas publicações. Seu novo livro – Como travar o Fascismo: História, Ideologia, Resistência, escrito no período de restrições impostas pela pandemia da Covid-19, foi originalmente publicado no final de 2021 e teve sua versão para português de Portugal lançada em abril de 2022.

Reformar y resistir. La Real Hacienda en Santafé/ 1739-180 | José Joaquín Pinto Bernal

La obra de Gabriel Ardant sobre los impuestos ha influido mucho en el desarrollo de la historia fiscal desde hace décadas, y el reciente libro de Pinto no escapa a su prestigio académico. Elaborada siguiendo los lineamientos básicos del autor francés, la lograda investigación del historiador José Joaquín Pinto sobre la fiscalidad en el distrito de la Caja Real de Santa Fe durante el virreinato (1739-1808), es un parteaguas en la historiografía fiscal neogranadina, porque viene a sacudir la manera de plantear problemas y de formular preguntas a cuerpos documentales ya transitados por otros autores, al tiempo que cuestiona tesis socorridas sobre el reformismo borbónico o el “crecimiento económico” del siglo XVIII neogranadino, porque, sostiene Pinto, se basan en tratamientos inadecuados de las fuentes.

La historiografía de los impuestos en el Nuevo Reino de Granada ha concentrado su atención en la organización institucional del erario (Clímaco Calderón y Ots Capdequí), el comportamiento cuantitativo del recaudo y el gasto (Óscar Rodríguez, Hermes Tovar y Adolfo Meisel), y los efectos sociales y políticos de los mandatos impositivos (Gilma Mora, Juan Friede y Mario Aguilera), por citar algunos autores de una tradición secular. El esfuerzo investigativo de Pinto consiguió integrar cada una de estas facetas del fisco en su libro, que son tratadas en capítulos independientes, con lo que el historiador logró brindar una interpretación más compleja y elaborada de la fiscalidad neogranadina dieciochesca y, sin proponérselo, trazar un programa de investigación que sin duda será replicado durante los años siguientes, tanto por sus estudiantes como por sus colegas. El modelo ardantiano de Pinto tiene tres momentos: la política fiscal (imposición, gasto, administración y control), sus resultados cuantificables (ingresos y egresos) y los no cuantificables (transformaciones en la sociedad y el Estado jurisdiccional). Leia Mais

Dimensiones del conflicto: resistencia, violencia y policía en el mundo urbano | Tomás A. Mantecón Movellán, Marina Torres Arce e Susana Truchuelo García

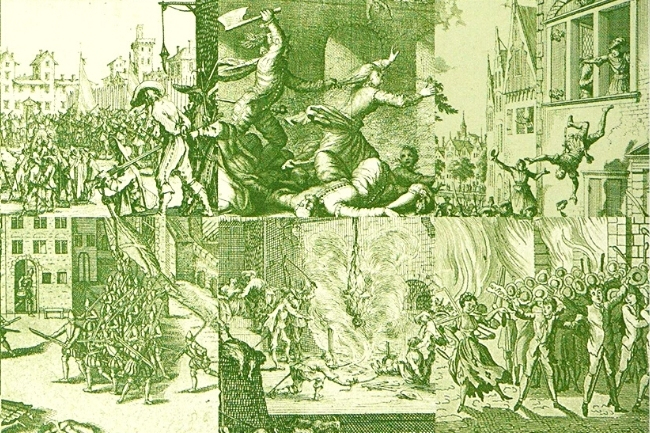

Detalhe de capa de Dimensiones del conflicto: resistencia, violencia y policía en el mundo urbano

1Hace ya unas décadas la renovación de la historia del conflicto urbano fue contemporánea a la de la integración de personas y grupos, a la del desarrollo de mecanismos disciplinarios o la de la reacción de las sociedades y de quienes integraban las instituciones contra las fuerzas políticas dominantes. La perspectiva desde la que se podían enfocar en el final del siglo XX estos procesos era diversa y también lo fueron sus raíces historiográficas e intelectuales (más allá de la cita, más o menos rutinaria y cansina, a Foucault o Bourdieu), pero lo cierto es que sí había un intento de ligar dichas dinámicas a una comprensión global de un mundo social y político moderno que se empezaba a percibir como menos mecánico de lo que se había pensado. Un celebrado texto de 2006 de Xavier Gil Pujol1 mostraba cómo precisamente el estudio de la indisciplina había abandonado el recurso de ser la panacea para identificar movimientos sociales y se había convertido en un eficaz instrumento para evaluar dinámicas sociopolíticas muy complejas en la que los actores se adaptaban y negociaban su posición recurriendo en parte, pero sólo en parte, a una violencia explícita que en general se combinaba con otras formas de una negociación que no tenía que conllevar un consenso estable, ni fundarse en una simetría entre las partes; pero que, no por esos límites, dejaba de aunar voluntades y de generar o regenerar las bases sociales sobre las que se asentaba la dominación. Así pues, si el conflicto era muchas cosas, tiene múltiples representaciones y era apropiado por vías diversas, era bueno ubicarlo en la etiología misma de la práctica social y política, pero hacerlo de forma no unitaria, sino plural, lo que llamaba a la necesidad de diversificar las aproximaciones y comprender mejor sus ámbitos, sus implicaciones culturales y a sus protagonistas. Y este libro responde a todo ello. Leia Mais

Antifascismo/guerra e Resistenze in Maremma | Stefano Campagna, Adolfo Turbanti

Con questo volume l’Istituto storico grossetano per la Resistenza e l’Età contemporanea (ISGREC)1, a quasi trent’anni dalla sua fondazione, realizza un «obiettivo che era insito nella sua stessa natura»2, proponendo alla cittadinanza e agli specialisti del settore un lavoro storiografico sulla Resistenza in provincia di Grosseto. Come anticipato dal titolo, i dieci mesi di occupazione tedesca rappresentano solo una parte nell’economia del volume, che affronta i nodi storiografici legati alla guerra ed alla Resistenza alla luce di una lettura di lungo periodo, attenta alle tradizioni politiche della provincia ed alla sussistenza di fragili reti antifasciste durante il regime. Tale impostazione si sposa con una scelta metodologica in linea con l’evoluzione dell’interpretazione storica sulla Resistenza. Leia Mais

Weapons of the Weak: everyday forms of Peasant Resistance || Domination and the Arts of Resistance: hidden transcritos | James C. Scott

Infelizmente, a obra de James C. Scott ainda é pouco conhecida entre os historiadores brasileiros. Seus trabalhos nem sequer foram traduzidos, o que demonstra o parco interesse editorial. No entanto, as temáticas levantadas em seus estudos convergem intimamente com os interesses de pesquisa desenvolvidos no Brasil, especialmente nos programas de pós-graduação em História.

Pesquisas sobre resistência dos trabalhadores de variadas origens e condições, assim como sobre movimentos sociais, consistem em uma importante vertente atual dos interesses teóricos e políticos dos historiadores. Pode-se afirmar que esta tendência afirma-se particularmente entre os historiadores acadêmicos, que, em suas teses e dissertações, buscam reatar o fio perdido das lutas sociais obscurecidas pela propaganda neoliberal pós-Guerra Fria. De fato, os programas de pós-graduação e muitos cursos de graduação em História aglutinam cada vez mais seus focos de interesse temático dentro de uma linha teórica/metodológica que se convencionou chamar de História Social. Muito embora a advertência de que a história é inteiramente social por definição não tenha sido esquecida, há uma certa ênfase nessa especificação “social” que reafirma o lugar da política no interior dos estudos históricos, ao mesmo tempo em que amplia este conceito de modo a permitir análises que extrapolam a tradicional referência ao Estado como relação primordial ou central que configurava os estudos de História Política. Leia Mais

Dictadura y resistencia. La prensa clandestina y del exilio frente a la propaganda del Estado en la dictadura uruguaya (1973-1984) | Gerardo Albistur, Analía Passarini, Álvaro Sosa e Maximiliano BAsile

Este libro, producto de un proyecto financiado por la Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC) de la Universidad de la República ejecutado entre 2017 y 2019 y titulado 1973-1984. La propaganda oficial del Estado y el discurso clandestino. Análisis de una oposición en dictadura para el debate actual sobre la democracia uruguaya, observa las formas que adoptan los fenómenos comunicacionales en contextos no democráticos, concretamente la propaganda oficial y la prensa de oposición que funcionó dentro y fuera de fronteras el marco de la última dictadura civil-militar.

No se define como un trabajo «político y comunicacional» ni tampoco como historiográfico, sino que pretende observar, por un lado, «el ejercicio del poder ideológico de manera absoluta» (la propaganda) y «la resistencia que oponen los discursos prohibidos» (la prensa clandestina). El planteo básico del libro es que, en democracia, pese a no funcionar idealmente, existen libertades que permiten el debate público, mientras que bajo gobiernos dictatoriales ese debate se anula, lo cual trastoca las formas de comunicación. En el caso uruguayo, la propaganda oficial, la prohibición de la circulación de discursos antagónicos, la vigilancia de las manifestaciones artísticas y culturales provocaron la aparición de una serie de publicaciones clandestinas, netamente políticas, que relevaron a los medios clausurados. Leia Mais

The Hundred Year´s War on Palestine: A History of Settler Colonial Conquest and Resistance | Rashid Khalidi

A potente introdução de Rashid Khalidi neste livro, intitulado The Hundred Year´s War on Palestine: A History of Settler Colonial Conquest and Resistance, em tradução livre, A Guerra de Cem Anos na Palestina: Uma História de Conquista Colonial e Resistência, demonstra elementos relevantes para a compreensão histórica da Palestina, ao mesmo tempo em que fundamenta questões historiográficas para o estudo da temática. Rashid Ismail Khalidi, palestino nascido em Nova Iorque em 1948, consolida-se como um dos maiores especialistas da área, atualmente ocupante da cadeira de Edward Said, professor da Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, na área de Estudos Árabes. Autor de diversos livros e artigos que tratam da construção nacional palestina, Khalidi inova ao propor, como enfatiza, uma produção de pesquisa acadêmica junto às reflexões em primeira pessoa, ao incorporar lembranças de eventos que presenciou, bem como registros materiais, como fotografias e documentos, pertencentes a ele e a sua família. Ao abandonar a impessoalidade da escrita acadêmica, o historiador palestino aproxima o/a leitora/a à compreensão de momentos decisivos da história palestina contemporânea, traçando a importância testemunhal de sua família em diversas situações – como, por exemplo, a troca de correspondências entre seu tio Yusuf Diya al-Din Pasha alKhalidi e Theodore Herzl, fundador do Sionismo. Ao delinear essas relações, no entanto, o autor ressalta que a sua história não é única, mas compartilhada por milhares de palestinos/as.

Do ponto de vista historiográfico, o livro traz novas dimensões ao propor, para cada um dos seis capítulos, o que denomina de pontos de inflexão (turning points), ou eventos, analisando os elementos que considera centrais para a conformação desta temporalidade de acontecimentos nos últimos cem anos da história da Palestina. Seguindo a sua proposta, Khalidi inicia a periodização a partir da Declaração de Balfour, de 1917, situando que este documento marca a delineação, de fato, do futuro Estado de Israel, com apoio da Inglaterra. Nesse sentido, no primeiro capítulo, intitulado The First Declaration of War, 1917-1939, ou A Primeira Declaração de Guerra, 1917-1939, o autor ressalta que na Declaração não há qualquer menção aos termos ‘árabes’ e ‘palestinos’ para se referir à comunidade existente, ainda que esta, naquele momento, fosse de aproximadamente 94% da população total do território (p. 24). Em suma, a Declaração solidificou um discurso que reconhecia apenas a comunidade judaica, concluindo que o não reconhecimento da população nativa esteve na base da política e da ‘questão’ da Palestina, além de concebê-la como amorfa e a-histórica. Leia Mais

Rastros de Resistência: histórias de luta e liberdade do povo negro | Ale Santos

Alê Santos é um escritor e roteirista que, apesar de ter dado passos importantes em sua carreira, teve notoriedade por meio das redes sociais. Tal fato, certamente, não é demérito algum, mas a constatação de um movimento, bastante comum nos últimos anos: a ascensão proporcionada pela internet. Por meio de uma thread2, sobre o genocídio promovido pelo Rei Leopoldo no Congo, enquanto o país era ainda uma colônia belga, o autor ganhou enorme visibilidade chegando a um milhão de visualizações somente com esse tópico, cifra essa que foi superada várias vezes na medida em que ia melhorando a pesquisa e as informações compartilhadas. Leia Mais

Lições de resistência: artigos de Luiz Gama na imprensa de São Paulo e do Rio de Janeiro | Ligia Fonseca Ferreira

Desde o século XIX, Luiz Gama insiste em nos provocar com Lições de resistência. Gama foi escravizado, conquistou a alforria, foi reconhecido como intelectual conceituado já no seu tempo, enquanto se tornava um dos principais personagens do movimento abolicionista. As suas ideias e o seu empenho como jornalista e rábula na defesa da liberdade dos escravizados o transformaram numa referência incontornável da luta pela igualdade racial ainda nos dias de hoje. Em tempos de aprofundamento das desigualdades, Luiz Gama, negro, abolicionista e republicano continua a ser um farol para quem aspira por justiça e, por isso, mantém-se entre os autores brasileiros mais lidos, seja como literato ou como ativista engajado no campo do direito. Leia Mais

La resistencia de las mujeres en gobiernos autoritarios: Argentina y Brasil/1955-1968 | Paula Lenguita

No hace tanto que las ciencias sociales comenzaron a otorgarles voz a los trabajadores que resistieron a las dictaduras militares en Latinoamérica. Menos aún, que la mirada transaccional de género permitió correr el velo a esa historia en masculino para comenzar, trabajosamente, a recuperar del silencio las voces de las mujeres que fueron parte ineludible de aquellas resistencias. “La resistencia de las mujeres en gobiernos autoritarios” es, en este sentido, un coro de mujeres que ahora son parte de esta otra historia de las resistencias a los gobiernos autoritarios en Argentina y Brasil. Porque esta es una historia “en paralelo”, fragmentaria y atrapante: “una historia poco conocida, en plural y en femenino, que condice pocas veces con otras más ampliamente desplegadas, pero que sin dudas es necesario reivindicar para no continuar acallando la voz de las mujeres que se opusieron a las dictaduras latinoamericanas.” (Lenguita, 2020). Este libro tiene un antecedente en otra obra colectiva editada por el Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (Lenguita, 2018) y es el resultado de la Reunión Científica: “Seminario Internacional Tradiciones Obreras Latinoamericanas”, producto del patrocinio del Subsidio para la Organización de Eventos en Ciencia y Tecnología del Concejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnicas de Argentina (2019-2020). En sus páginas se recuperan biografías, voces y trayectorias de mujeres que ocuparon roles y posiciones de relevancia para comprender en todo su espesor las resistencias a las dictaduras en Argentina y Brasil. Este objetivo ordena la temporalidad de la obra: “no será la ruptura del orden democrático sino los períodos establecidos por la experiencia opositora de las mujeres los que ordenan la estructura argumental del libro”. Este abordaje comprometido y con una temporalidad propia permite un análisis enriquecido de la represión sexista en contextos de gobiernos autoritarios donde la dimensión represiva adquiere una saña, profundidad y crueldad específica hacia las mujeres. Pero, además, estos testimonios emergen del trabajo sobre un doble silenciamiento: el impuesto por el régimen dictatorial y el impuesto por el orden patriarcal. El saldo, doloroso y necesario, es una historia de la represión sexista que tiene como protagonistas tanto a los regímenes autoritarios como a los propios compañeros de militancia. El libro se divide en cuatro secciones que agrupan los siete capítulos que lo componen. La sección “Obreras metalúrgicas ante el golpismo” contiene los dos primeros capítulos. El primero, “Trabajadoras metalúrgicas en la resistencia peronista. Una mirada a partir de una fábrica: Philips Argentina, 1955-1958” de Darío Dawyd aborda las relaciones de género en la resistencia peronista desde el mundo fabril, realizando un primer recorrido desde el caso de la Fabrica Philips Argentina con el objetivo de incluir a mujeres de una fábrica metalúrgica y la cuestión de género en los relatos de la resistencia peronista desde espacios fabriles. Aborda la problemática de la equiparación del salario entre hombres y mujeres; la participación de mujeres en acciones violentas; la calificación de las obreras y la división de género en la fábrica. A través del análisis de estas dimensiones en el lugar de trabajo se describe de qué forma las mujeres participaron, cuando la represión arreciaba y los riesgos también, poniendo el cuerpo en ese tiempo de rebeldías. El segundo capítulo, “Operárias e comunistas: memórias da militância política e da resistência contra a ditadura militar” de Carolina Dellamore analiza el desempeño de un grupo de trabajadoras del sector metalúrgico en la Ciudad Industrial de Contagem / MG, entre el golpe cívico-militar de 1964 y la huelgas metalúrgicas de 1968, un acontecimiento importante que aún hoy moviliza memorias locales. A través de entrevistas de historia oral a dos trabajadoras metalúrgicas, Efigênia Maria de Oliveira y Conceição Immaculada de Oliveira (integrantes del Partido Comunista Brasileño y de la Corriente Revolucionaria que se desprende de aquél en 1967) examina el movimiento obrero en el contexto de la dictadura militar desde el análisis de los significados que dan a esta experiencia las trabajadoras. La segunda sección “Misoginia de la violencia represiva”, la inaugura el tercer capítulo “Las mujeres de la resistencia peronista bajo la mirada represiva (1955-1966)” de Anabella Gorza. Con el objetivo de reconstruir una historia de las mujeres en la resistencia peronista en las décadas de 1950 y 1960 centra la mirada en un tipo de fuente específica: los documentos que fueron producidos por los aparatos represivos: los archivos de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) y las sentencias del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CONSUFA), dictadas en el marco del plan CONINTES. Las fuentes de la represión evidencian diferentes formas de apropiación y ejercicio de la política por parte de las mujeres, así como ciertas transgresiones a los roles de género prescriptos a mediados del siglo XX. Concluye que la represión convierte las acciones documentadas en los archivos en “actos de rebeldía” en cuanto su presencia evidencia un desafío el orden anhelado por las fuerzas de vigilancia. Leia Mais

Resistencia y negociación. Milicias guaraníes, jesuitas y cambios socioeconómicos en la frontera del imperio global hispánico: ss. XVII-XVIII | Pedro Miguel Omar Svriz Wucherer

Las misiones jesuíticas del Paraguay constituyen un tópico privilegiado del estudio de la historia colonial americana. Desde los inicios mismos de su conformación en el siglo XVII, tanto defensores como detractores de la Compañía de Jesús han escrito y difundido alrededor del globo todo tipo de relatos sobre ellas. La historiografía de los siglos XIX y XX volvió una y otra vez sobre esas historias – que se convirtieron en fuentes esenciales para la investigación sobre dichas misiones – impulsadas por preguntas estimulantes desde las más diversas miradas, pero siempre como un caso emblemático de la interacción entre colonizados y colonizadores. En esta oportunidad, Pedro Miguel Omar Svriz Wucherer estudia el accionar de las milicias guaraníes en relación con la Compañía de Jesús y las autoridades de la Monarquía hispánica entre los siglos XVII y XVIII.

El autor de Resistencia y Negociación. Milicias guaraníes, jesuitas y cambios socioeconómicos en la frontera del imperio global hispánico, ss. XVII-XVIII cursó sus estudios de grado en Historia en la Universidad Nacional del Nordeste (Corrientes, Argentina) y de posgrado en la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla, España). Este libro es producto de su tesis doctoral dirigida por Bartolomé Yun Casalilla, quien en el prólogo destaca las preguntas generales que guiaron la investigación sobre las formas de gobierno de los imperios ibéricos y cómo, a partir de allí, Svriz pudo analizar un caso local como parte de un proceso mayor con alcance global. Leia Mais

Resistência: memória da ocupação nazista na França e na Itália – ROLLEMBERG (HU)

ROLLEMBERG, D. Resistência: memória da ocupação nazista na França e na Itália. São Paulo: Alameda Editorial, 2016. 376 p. Resenha de: CODARIN, Higor. “Resistencialismo” e resistência: as tensões entre história e memória. História Unisinos 24(2):334-337, Maio/Agosto 2020.

A trajetória intelectual da historiadora Denise Rollemberg, professora e pesquisadora da Universidade Federal Fluminense (UFF), é indissociável das temáticas, das tensões e dos dilemas envolvendo o passado recente, em específico relacionado às experiências autoritárias ao redor do globo, ao longo do século XX. Em um primeiro momento, sua produção acadêmica edificou-se através de análises consistentes a respeito dos caminhos e descaminhos das esquerdas brasileiras diante da ditadura civil-militar, seja a partir da construção analítica a respeito da perspectiva de revolução difundida por essas esquerdas, ou pela vigorosa análise a respeito do exílio experimentado por esses militantes ao longo da ditadura.2 Contudo, a partir de então, a historiadora, influenciada por parte da historiografia francesa empenhada em renovar as análises a respeito da resistência à ocupação nazista e/ou em relação à construção social do regime instaurado em Vichy, das quais falaremos adiante, passa a centrar seus esforços em outros aspectos dos regimes autoritários, buscando iluminar sua compreensão através de duas linhas centrais: por um lado, de que modo esses regimes foram construídos socialmente e se mantiveram por longos anos? Por outro, e de modo mais importante para o objetivo desta resenha, como se relacionam memória e história na construção do conhecimento a respeito dessas experiências? Mais especificamente: de que modo a construção da memória coletiva sobre esses regimes buscou criar oposições binárias entre Estado e Sociedade, sedimentando a perspectiva de sociedades oprimidas, manipuladas e, sobretudo, resistentes a esses regimes? Confirmação dessa nova vereda analítica são as obras organizadas em conjunto com a também historiadora da UFF Samantha Quadrat – A construção social dos regimes autoritários (2010); História e memória das ditaduras do século XX (2015) – e Resistência: memória da ocupação nazista na França e na Itália (2016).

Neste que é seu mais recente livro, Rollemberg busca, como objetivo central, analisar o movimento de constante construção e desconstrução dos discursos memoriais a respeito das experiências de resistência francesa e italiana às ocupações nazistas que ocorreram durante a II Guerra Mundial. Dividido em cinco capítulos, Resistência parte de um consistente balanço historiográfico indicativo dos esforços e das dificuldades em conceituar o termo “resistência” (capítulo 1), para, em seguida, passar ao exercício analítico de sua ampla gama de fontes: os museus e memoriais franceses (capítulo 2), as cartas de despedida dos resistentes e reféns fuzilados (capítulo 3), que constroem a primeira parte do livro, dedicada à França, e, por fim, os museus e memoriais italianos (capítulo 4), com especial destaque à construção da memória e historiografia a respeito da trajetória da família Cervi, e do fuzilamento dos sete irmãos – os Sette Fratelli – integrantes da Resistência3 italiana (capítulo 5).

De modo inicial, é importante ressaltar, Rollemberg indica que as populações dos países ocupados “experimentaram comportamentos que variaram de país para país, ao longo do tempo, num amplo campo de possibilidades desde a colaboração mais aguerrida com os vencedores até a resistência mais combativa” (Rollemberg, 2016, p. 17). Nessa perspectiva, a autora, como cerne da argumentação que permeia todo o livro, busca desconstruir não apenas a visão maniqueísta entre Estado e Sociedade, conforme citamos anteriormente, mas também a visão que opõe, drasticamente, resistentes e colaboradores, como se resistir ou colaborar fossem as únicas possibilidades de atuação dentro desses contextos históricos. Para isso, inspira-se, essencialmente, no historiador Pierre Laborie, mais especificamente em seus conceitos de zona cinzenta e pensar-duplo, que realçam o amplo espaço de atuação entre os dois polos, marcado por contradições e ambivalências.4 Enveredando pela discussão conceitual, a autora busca explicitar que as experiências variadas de país para país deram origem, também, a conceituações diferentes. Assim, distingue as discussões historiográficas realizadas na França, Itália e Alemanha.

Sobre a França, campo com que Rollemberg tem maior familiaridade, a discussão é robusta. Demonstra, como prelúdio, que logo após o fim da ocupação, 1944, o termo resistência iniciou um processo de naturalização no seio da sociedade francesa, por intermédio da memória oficial que ia sendo desenvolvida pelo governo surgido do processo de libertação, comandado por Charles de Gaulle.

Criava-se, então, o mito da resistência, ou “resistencialismo”, no neologismo de Henry Rousso (2012). Ou seja, o mito de que a sociedade francesa havia, em sua totalidade, resistido aos alemães e ao governo instaurado em Vichy, sob o comando de Philippe Petain. Por muitos anos, o termo ficou sob o domínio dessa memória, estando fora dos objetivos e anseios dos historiadores. Realizando uma genealogia do conceito, a historiadora demonstra que a historiografia francesa se voltou à “resistência” apenas em 1962, com a tese de Henri Michel, que abre os debates acadêmicos a respeito do termo, ainda sob forte influência do processo de mitificação. Contudo, é com o livro de Robert Paxton, Vichy France (1972), que há uma guinada no debate. A revolução paxtoniana, como ficou conhecido o impacto da tese de Paxton, abriu novas temáticas e interpretações, pois deu início a uma corrente historiográfica indicativa de que o Estado de Vichy era produto da própria sociedade francesa e não uma marionete da Alemanha de Hitler. Iniciava-se, portanto, o processo historiográfico de problematização do mito da resistência.

Passeando com propriedade pelas contribuições de François Bédarida, Pierre Azéma, Pierre Laborie, Jacques Sémelin, François Marcot, Henry Rousso e Denis Peschanski, a historiadora apresenta, de forma nítida, reflexões a respeito da criação do mito de resistência como “necessidade social” (Rollemberg, 2016, p. 33) e, sobretudo, tentativas de conceituar o termo. Em uma diversidade de propostas de conceituação que, conforme diz a própria autora, engolfam-se, por vezes, em “excessivas filigranas e retórica” (Rollemberg, 2016, p. 37), vemos emergir a problemática fundamental do debate: resistência é apenas expressão coletiva, consciente, organizada e clandestina contra um invasor estrangeiro, como propõem alguns autores, ou também podem ser considerados resistentes as expressões individuais, cotidianas e anônimas, seja contra o regime alemão instaurado na zona ocupada ou contra o regime de Vichy? Cria-se, assim, um dilema, bem sintetizado por Jacques Sémelin: “ou bem se mergulha nas profundezas do social, mas sua especificidade [da resistência] tende a se diluir; ou bem se define exclusivamente através de suas [da resistência] estruturas e ações e ele se reduz à sua dimensão organizada” (Rollemberg, 2016, p. 32). Apesar de parecer intransponível, a historiadora apresenta um caminho possível para sua resolução, demonstrando a importância das propostas teóricas de Laborie para sua análise: A zona cinzenta, o pensar duplo, o homem duplo, segundo a perspectiva de Pierre Laborie que considera comportamentos ambivalentes nuançados entre resistir e colaborar, por outro lado, talvez seja a solução para o impasse levantado por Sémelin (Rollemberg, 2016, p. 148).

Seja como for, adotando-se ou não as posições de Laborie para resolver o impasse sintetizado por Sémelin, o exercício reflexivo que o desencadeou, segundo Rollemberg, demonstra, per se, a importância e a necessidade de reflexão a respeito do conceito de resistência, pois concei tuá-la “é mais lidar com as possibilidades e os limites das próprias definições, aproveitando as tensões e riquezas que são intrínsecas ao dilema observado por Sémelin, do que buscar resolvê-lo” (Rollemberg, 2016, p. 37).

Para o caso italiano, a discussão é menos densa. Segundo a autora, isso se deve ao fato de que para a historiografia italiana importa menos definir “o que foi e o que não foi resistir”, centrando os esforços, em contrapartida, no “papel de seus atores, principalmente das lideranças ou de militantes destacados” (Rollemberg, 2016, p. 47). Apesar da não importância da conceituação, a historiadora alerta que as contribuições historiográficas têm buscado desconstruir, também, o mito da resistência.

Por fim, finalizando o primeiro capítulo, está a reflexão a respeito do conceito de resistência proposto pela historiografia alemã. Rollemberg oferece destaque à definição proposta por Martin Broszat. Esta, ao contrário de utilizar o termo resistência (Widerstand), prefere utilizar Resistenz, cuja tradução é imunidade, termo devedor da biologia, que diz respeito a “reações espontâneas e naturais dos organismos vivos a micro-organismos como vírus e bactérias” (Rollemberg, 2016, p. 52). Assim, com essa nova definição, procurou-se jogar luz sobre a “resistência a partir de baixo”, como bem sintetizou Klaus-Jürgen Müller a respeito da definição proposta por Broszat.

Nos capítulos seguintes, sejam relacionados ao contexto francês ou italiano, notamos, com clareza, dois aspectos predominantes: por um lado, o esforço analítico da autora, buscando demonstrar e desenvolver as relações tensas e mutáveis entre história e memória, por intermédio, essencialmente, dos museus e memoriais como corpus documentais de análise. Por outro, o realce e a recorrência, ao longo de todo o texto, na importância de compreender as ações dos sujeitos que fizeram parte desse processo histórico a partir de suas ambivalências e contradições, buscando problematizar as visões romantizadas e heroicizadas construídas sobre esses indivíduos. Assim, a historiadora reforça a necessidade de compreendê-los sem operar distinções binárias e estéreis. Nas palavras da própria Rollemberg a respeito da criação de museus e homenagens aos resistentes:

A homenagem precisa incorporar a complexidade, as contradições, as ambivalências da realidade. A produção do conhecimento, resultado da incorporação das múltiplas dimensões dos acontecimentos e dos homens e mulheres neles envolvidos, submetidas à interpretação crítica, é a melhor homenagem que se possa fazer. A sacralização da memória afasta o herói de todos nós, condena-o ao desconhecimento, mesmo que inúmeros museus e memoriais sejam erguidos em seu nome (Rollemberg, 2016, p. 97).

Portanto, perseguindo essa trilha, Rollemberg empreende uma análise ampla acerca de 15 museus/memoriais ao redor da França, 130 cartas de resistentes ou reféns5 prestes a serem fuzilados e, por fim, analisa oito museus/memoriais italianos. É digno de nota demonstrar a metodologia empregada pela historiadora na construção dos museus/memoriais como corpus documentais para discussão das questões propostas na obra. Seguindo a senda proposta por Jacques Le Goff, a respeito do conceito documento/monumento6, a historiadora compreende a criação e, consequentemente, os próprios museus/memoriais através dessa dinâmica. Assim, a disposição dos museus/memoriais, os locais onde foram construídos, seus acervos, suas narrativas, dinâmicas e relações com o poder público são importantes ao olhar analítico da autora.

Todos os aspectos, constituintes da criação e perpetuação dos museus/memoriais, são vistos como esforços “das sociedades históricas para impor ao futuro – voluntária ou involuntariamente – determinada imagem de si própria” (Rollemberg, 2016, p. 90). Outrossim, constatando que os museus/memoriais são criados com uma dupla-função, informativa e comemorativa, a historiadora compreende- os como espaços privilegiados de manifestação das tensões entre história e memória, analisando, assim, de que modo esses espaços incorporam ou recusam os avanços e novos temas propostos pela historiografia (Rollemberg, 2016, p. 90).

Sobre a França, vale ressaltar que a autora deslinda de que modo foi construído o “resistencialismo”. Apresenta a importância da memória nesse processo, a memória como construção social, como maneira de “lidar com a história, reconstruindo-a” (p. 84), formulada no período pós-ocupação, “comportando a lembrança, o esquecimento, o silêncio” (Rollemberg, 2016, p. 84), como aponta Beatriz Sarlo (2007), a memória como captura do passado pelo presente; o mito da resistência, o mito que explica a ausência, ao menos na grande maioria dos museus, de informações a respeito da colaboração dos franceses com os nazistas e com o regime de Vichy; o “resistencialismo” tornando ausente das narrativas dos museus “a zona cinzenta, o pensar duplo, a ambivalência” (Rollemberg, 2016, p. 142).

Com relação à Itália, deve-se atentar para a valiosa trilha percorrida pela historiadora ao confrontar a história e a memória do caso dos Sette Fratelli. Realizando uma genealogia da criação do mito, que remonta a dois textos de Italo Calvino publicados em 1953 (Rollemberg, 2016, p. 335), Rollemberg expõe as relações de legitimação dos mais diversos setores da sociedade italiana com a criação e manutenção de uma narrativa romantizada acerca dos sete irmãos fuzilados em 1943. Aponta não apenas para a necessidade do Partido Comunista Italiano (PCI) em vincular- se à história dos irmãos, mas, também, a necessidade do próprio governo italiano, simbolizado na recepção de Alcide Cervi, pai dos sete irmãos, pelo primeiro presidente eleito pós-ocupação, Luigi Enaudi, em 1954, no Palácio Quirinale, em Roma, além de diversas medalhas de honra que Alcide recebeu como representante dos filhos (Rollemberg, 2016, p. 318). A história dos irmãos resistentes e, consequentemente, da superação do sofrimento de um pai que teve a família devastada como símbolos da história italiana recriada pela memória, a Itália resistente, a exemplo dos sete irmãos, livre do nazifascismo, que buscava superar o sofrimento, como Aldo Cervi buscava superar a perda dos filhos.

Resistência, portanto, cumpre os objetivos a que se propõe, descortinando as relações problemáticas e, ao mesmo tempo, férteis entre história e memória em meio à construção da memória coletiva na França e na Itália a respeito das ocupações nazistas ao longo da II Guerra Mundial. Mais do que isso, o livro da historiadora é um interessante ponto de vista metodológico para os interessados em compreender as complicadas questões vinculadas à História do Tempo Presente.7 Se vivemos, como aponta o historiador François Hartog (2017), um regime de historicidade presentista, em que a Memória busca destronar a História de seu lugar privilegiado como intérprete hegemônica do passado, Resistência é uma contribuição fundamental à historiografia brasileira para aqueles que buscam fugir às armadilhas da Memória, que opera, na maioria das vezes, por intermédio de uma cultura binária de demonização ou sacralização de indivíduos e/ ou períodos históricos. Rollemberg, portanto, em seu novo caminho analítico, do qual Resistência é a reflexão mais profunda até o presente momento, apresenta os desafios dos historiadores que trilham as temáticas envolvendo experiências sociais traumáticas do passado recente. Ao buscar recolocar os personagens em seus respectivos contextos históricos, questionando as construções memoriais e realçando a importância de lançarmos luz às zonas cinzentas, contradições e ambivalências dos sujeitos históricos, a autora deixa-nos – aos historiadores – um sinal de alerta: o dever do historiador é compreender o passado, não o mitificar.

Referências

HARTOG, F. 2017. Crer em História. Belo Horizonte, Autêntica, 252 p.

LABORIE, P. 2010. 1940-1944: Os franceses do pensar-duplo. In: S.

QUADRAT; D. ROLLEMBERG (org.), A construção social dos regimes autoritários: vol. I, Europa. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, p. 31-44.

LE GOFF, J. 2013. História e Memória. 7ª ed. Campinas, Editora da Unicamp, 504 p.

PAXTON, R. 1973. La France de Vichy. Paris, Seuil, 475 p.

QUADRAT, S.; ROLLEMBERG, D. (org.) 2010. A construção social dos regimes autoritários. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 3 vols.

QUADRAT, S.; ROLLEMBERG, D. (org.) 2015. História e memória das ditaduras do século XX. Rio de Janeiro, Editora FGV, 2 vols.

ROLLEMBERG, D. 2000. Exílio: entre raízes e radares. Rio de Janeiro, Record, 375 p.

ROLLEMBERG, D. 2016. Resistência: memória da ocupação nazista na França e na Itália. São Paulo, Alameda Editorial, 376 p.

ROUSSO, H. 2012. Le Régime de Vichy. 2ª ed. Paris, PUF, 128 p.

ROUSSO, H. 2016. A última catástrofe: a história, o presente, o contemporâneo. Rio de Janeiro, Editora FGV, 341 p.

SARLO. B. 2007. Tempo passado: cultura da memória e guinada subjetiva. São Paulo, Companhia das Letras / Belo Horizonte, Editora da UFMG, 129 p.

2 Referimo-nos aqui, respectivamente, à sua dissertação de mestrado (A ideia de revolução: da luta armada ao fim do exílio (1961-1979)) e à tese de doutorado (Exílio. Entre raízes e radares), esta última publicada pela Editora Record (1999).

3 O termo Resistência, com letra maiúscula, consolidou-se na historiografia como modo de referir-se a posições e ações ligadas a organizações, partidos e movimentos (p. 175).

4 Para maior aprofundamento a respeito dos conceitos, cf. Laborie (2010).

5 “Reféns” denominam-se os indivíduos presos, seja na França ocupada ou na França de Vichy, em represália às ações da Resistência.

6 Para maiores detalhes, cf. Le Goff (2013).

Higor Codarin – Universidade Federal Fluminense. Rua Prof. Marcos Waldemar de Freitas Reis, s/n. 24210-201 Niterói, Rio de Janeiro, Brasil. Bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ). Número do processo: E-26/201.860/2019. E-mail: [email protected].

História Agrária: conflitos e resistências (do Império à Nova República) | Dayane Nascimento Sobreira e Júlio Ernesto Souza Oliveira e Rafael Sancho Carvalho Silva

Obra organizada por Dayane Nascimento Sobreira, Júlio Ernesto Souza Oliveira e Rafael Sancho Carvalho Silva, o livro História Agrária: conflitos e resistências (do Império à Nova República) apresenta as recentes discussões realizadas na I Jornada de História Agrária: Conflitos e Resistências na Construção da Nação, evento que ocorreu na Universidade Federal da Bahia (UFBA) entre os dias 10 e 11 de 2019. O colóquio foi organizado pela equipe do GT História Agrária da Bahia (HISTAGRO).

Analisando processos históricos de luta pela terra, partindo da ruralidade como eixo de análise, o livro se propõe a discutir a História do Brasil através de dimensões de violência e resistência que são constitutivas dos conflitos agrários, observando tais conflitos em suas múltiplas especificidades nos períodos imperial e republicano brasileiro. Dividida em quatro partes, a obra aborda a História Agrária como um campo plural em suas possibilidades de estudo e pesquisa. Os textos discutem a História Agrária a partir de relações fundiárias, étnico-raciais, de gênero e de trabalho, com reflexões teórico-metodológicas que contribuem para o campo da História Agrária e Rural da Bahia. Leia Mais

Beyond Freedom: Disrupting the History of Emancipation – BLIGHT; DOWNS (TH-JM)

BLIGHT, David W.; DOWNS, Jim. eds. Beyond Freedom: Disrupting the History of Emancipation. Athens, GA: The University of Georgia Press, 2017. 190p. Resenha de: GIFFORD, Ron. Teaching History – A Journal of Methods, v.45, n.2, p.57-60, 2020.

Students of Emancipation need no better reason to pick up Beyond Freedom than it emerged from a 2011 conference held at the Gilder-Lehrman Center for the Study of Slavery, Resistance, and Abolition, of which David Blight is now the director, and has chapters by a veritable who’s who in Emancipation Studies. It is also a thoughtful reminder that historians are continually grappling with what freedom was in the nineteenth century, who defined it, and whether it was enough to make a difference in African Americans’ lives.

The title might seem misleading to many readers, as the book is entirely about emancipation; however, the subtitle clarifies that historians are trying to disrupt the “freedom paradigm,” which focused on freedom in zero sum fashion, by emphasizing the painful process of emancipation, and in the process abandoning the traditional periodization and adopting different lenses to analyze the citizen’s relationship to the state. In sum, the authors remind us, emancipation was messy, it was never preordained to end in perfect freedom, and Black voices, freed and enslaved, still offer the best avenue to revise our understanding of emancipation, its promises, and its limits.

The collection is organized in three parts, though one could argue there should only be two: those pieces written in a traditional academic format and those written as ruminations on how historians have failed to adequately interrogate the sources, at best, or have ignored or misused the terror and suffering Black people faced in the nineteenth century. Parts one and two, “From Slavery to Freedom” and “The Politics of Freedom,” take the more traditional approach and emphasize a process of emancipation that was not restricted to the period following the Civil War and was anything but progressive. According to Richard Newman, Black emancipation and responses to it during Reconstruction took place in the wake of earlier emancipations, in and beyond the United States. As a result, Black and White Americans alike were familiar with the “grammar” of emancipation and understood this was not a story with a preordained conclusion. As a result, we need to apply different lenses that challenge the when, where, and how emancipation happened. More importantly, we need to recognize Black people—enslaved and free, male or female, adult or child—as “fully realized political people” (27). If we do so, a more complex and less celebratory portrait of emancipation emerges. Part three, “Meditations on the Meaning of Freedom,” deviates from the traditional format, possibly to avoid the lack of “human touch” that may characterize for laymen the problems with academia, but is a welcome glimpse into historians reflecting upon their craft and taking seriously Susan O’Donovan’s claim, “if [B]lack lives matter today, then so should the whole of the [B]lack past”(29). As a result, readers will find greater attention paid to the circumstances and actions of African Americans, specifically women and children, and the political nature of their torture, suffering, and grief.

In general, Beyond Freedom, will be a valuable tool for faculty and graduate students interested in a refresher concerning the state of the conversation concerning emancipation. The books the contributors have produced in the last decade constitute an essential reading list for scholars of the period. At the undergraduate level, this volume would be a good edition to a seminar, in which students fashion independent theses within the context of a larger conversation, employ primary sources in some fashion, and question the epistemological problems associated with a vague concept like freedom. Jim Downs’s focus on “the Ontology of the Freedmen’s Bureau Records” is an apt reminder that sometimes the “records [and historians] assign a particular narrative logic to a process that lacks order and efficiency,” and, as a result, “What freedom meant to freed people has only been partially told” (175). Even in that context, however, the volume will require a skilled teacher, already familiar with the existing historiography, to make sense of it for students. If there is any criticism, it might be the omission of any focus on emancipation beyond the United States, except in the preface by Foner.

As historians come to grips with the suffering, abuse, and terror Blacks faced, emancipation, as Thavolia Glymph notes, has the potential to “break your heart” (132), but this collection may also give students the hope that by abandoning the traditional periodization or models we so often rely upon and pa

Ron Gifford – Illinois State University.

[IF]La Repubblica inquieta. L’Italia della Costituzione 1946-1948 – De LUNA (BC)

DE LUNA, Giovanni. La Repubblica inquieta. L’Italia della Costituzione 1946-1948. Milano: Feltrinelli, 2019. 304p. Resenha de: GUANCI, Vicenso. Il Bollettino di Clio, n.11/12, p.191-196, giu./nov., 2019.

«Per risvegliarci come nazione, dobbiamo vergognarci dello stato presente. Rinnovellar tutto, autocriticarci. Ammemorare le nostre glorie passate è stimolo alla virtù, ma mentire e fingere le presenti, è conforto all’ignavia e argomento di rimanersi contenti in questa vilissima condizione».

Con questa citazione di Giacomo Leopardi, Giovanni De Luna concludeva nel 20131 il racconto di un’Italia che dall’iniziale trasformismo liberale all’attuale subalternità alle regole del mercato non sembra essere riuscita a darsi quella religione civile che l’autore già allora individuava nel “dare forza” alla nostra Costituzione.

Quattro anni dopo pubblica questo libro, riedito in edizione economica quest’anno, nel quale racconta come si fece la Costituzione. Come e perché dal 1945 al 1948 fu possibile costruire una sorta di “sacra scrittura” per una “religione civile”. La consolidata storiografia sull’argomento viene rivista alla luce dei diari di coloro che “vissero con passione e impegno gli anni di formazione della nostra Repubblica” – a cui infatti viene dedicato il libro – conservati presso l’Istituto storico della Resistenza “Giorgio Agosti” e soprattutto all’archivio diaristico di Pieve Santo Stefano. Ne scaturisce una narrazione appassionante e una dettagliata analisi del momento storico in cui vennero poste le basi della nostra moderna democrazia.

Furono due anni: dal 2 giugno 1946 al 18 aprile 1948. Un biennio cruciale. Che si comprende a fondo solo se si studiano bene le premesse: gli avvenimenti dei tredici mesi e sette giorni precedenti, dal 25 aprile 1945 al 2 giugno 1946.

Il libro è organizzato in tre parti. La prima ci mette di fronte ad un paese con strutture demografiche e produttive molto simili a quelle degli inizi del Novecento, con un Mezzogiorno ancorato al tempo quasi immobile della civiltà contadina e con un tasso di analfabetismo del 25-30%, e un Settentrione con il 60% del reddito nazionale e analfabetismo pressoché scomparso. E’ un’Italia disunita quella che esce dalla guerra. Per ricordarla De Luna rimanda alle immagini di Paisà di Rossellini, ché meglio non si potrebbero raccontare i drammi e gli entusiasmi nelle terre della penisola risalita dalla Sicilia alle regioni settentrionali; in più sottolinea la condizione delle donne che “rappresentarono allora l’icona simbolicamente più efficace dei guasti che l’arrivo degli eserciti alleati poteva causare” (pag. 39) e che, tra il 1943 e il 1945, si sommarono alle stragi naziste. Le due Italie in quegli anni si riconoscevano nella contrapposizione tra fascismo e antifascismo. Il 25 aprile 1945 vinse la Resistenza, che “si propose come la negazione di quei caratteri di passività e rassegnazione che sembravano pesare come una sorta di tara genetica sulla nostra identità collettiva” (pag. 57); vinse l’Italia viva e nuova, l’Italia dei prefetti del Cln, l’Italia del governo Parri. Iniziò il dibattito, o meglio, una vera e propria lotta politica, tra la “continuità” dello Stato a cui era favorevole il ministro Benedetto Croce (la “parentesi” fascista) e la “discontinuità” dallo Stato liberale e fascista per una nuova democrazia per la quale si batteva il Partito d’Azione. Si scelse la prima opzione. Parri fu sostituito da De Gasperi che, assieme a socialisti e comunisti, guidò il paese verso le nuove elezioni del 2 giugno 1946 a suffragio davvero universale (per la prima volta votavano le donne!) per la Costituente e il referendum tra la monarchia e la Repubblica. Furono giorni difficili. Le pagine di De Luna rendono bene il momento: “Che il rischio di una nuova guerra civile ci fosse davvero ce lo dice la cronaca delle giornate convulse seguite al referendum.” (pag. 106)

I partiti di massa nati dalla lotta partigiana, il governo, il Vaticano, soprattutto la Casa Reale, tutti si muovevano su un filo di rasoio. Il 12 giugno dopo un ultimo colloquio con Pio XII, dopo aver messo al sicuro i gioielli e il patrimonio di famiglia, Umberto II partì per l’esilio portoghese. Il 18 giugno la Cassazione ratificò il risultato delle elezioni, il 25 giugno l’Assemblea Costituente tenne la sua prima seduta. “La Resistenza aveva vinto, e con essa la democrazia. Una vittoria che chiudeva una pagina esaltante della nostra storia. […] Il 28 giugno, Enrico De Nicola fu eletto capo provvisorio dello Stato con 396 voti su 501: ‘Camminava come un impiegato che va all’ufficio, un signore qualunque che rientri a casa un po’ preoccupato’ annotava Alba de Céspedes. I 40 voti dei repubblicani andarono a Cipriano Facchinetti, i 30 dell’Uomo Qualunque a Ottavia Penna di Caltagirone, nata baronessa di Buscemi, una donna, a simboleggiare un’altra delle rotture sancite dal 2 giugno 1946.” (pag.118)

La seconda parte racconta e spiega come in due anni, un mese e dodici giorni nacque la repubblica dei partiti e fu scritta la Costituzione, Carta fondamentale della nostra democrazia.

Le elezioni dell’Assemblea Costituente sancirono la nascita dei partiti politici. E dei partiti di massa: la Democrazia Cristiana con il 35,1%, il Partito Socialista con il 20,6%, il Partito Comunista con il 18,9%; agli altri restarono le briciole. Eredi delle bande politicizzate della Resistenza, i “partiti dei fucili” – come li chiamano taluni storici – erano diventati “partiti delle tessere”; i partigiani erano diventati elettori e i capi dirigenti e militanti di partito. De Luna si rifà esplicitamente al pensiero di Norberto Bobbio con una sua citazione sul nesso vitale tra partiti e democrazia: «L’allargamento del suffragio ha reso inevitabile la formazione di grandi e bene organizzate associazioni politiche. E queste associazioni si sono consolidate applicando al loro interno le regole della democrazia […] così che il partito oggi non è soltanto l’organo motore dello stato democratico ma è anche per la sua stessa costituzione il principale coefficiente di una educazione politica democratica, perché stimola energie assopite, dirige volontà disordinate, porta sul piano di un’attività politica concreta e fattiva interessi sviati e incerti.» (pag. 142). Quanto importante e decisiva si dimostrò la loro funzione non solo di pedagogia politica ma anche e soprattutto di direzione e guida delle masse si vide nei momenti di crisi della neonata democrazia italiana. Per esempio, la firma del Trattato di pace nel febbraio 1947, che oltre alle perdite delle colonie e di territori al confine francese, dovette affrontare le questioni del confine italo-jugoslavo con Trieste e l’Istria, in piena “guerra fredda”, con il ricordo dell’occupazione italiana fascista della Slovenia, i morti delle foibe, i profughi istriani. E ancora, le rivolte partigiane contro la politica di “rappacificazione” portata avanti da Togliatti e De Gasperi, di cui quello più famoso è l’episodio di Santa Libera – una frazione di Santo Stefano Belbo nelle Langhe – dove nella notte del 20 agosto 1946 una sessantina di partigiani occuparono la zona e ci volle l’intervento di un dirigente del PCI e di Pietro Nenni – vicepresidente del Consiglio – per farli sloggiare. Soprattutto, la campagna elettorale per le elezioni del primo Parlamento della Repubblica del 18 aprile 1948 che fu davvero contrassegnata da forti contrasti e grande partecipazione di massa. I prestiti americani e il piano Marshall fecero ripartire l’economia e la politica economica deflattiva di Luigi Einaudi se favoriva industriali e ceto medio impiegatizio ma portò disoccupazione e licenziamenti tra gli operai. Tutto questo ovviamente aumentò molto le tensioni nel paese. La lunga guerra mondiale, e in più la guerra civile fascisti-antifascisti, da cui si era appena usciti, aveva comunque creato un’abitudine alla violenza, all’uso della violenza, quasi fosse un normale strumento di pressione e repressione. Le manifestazioni di protesta, gli scioperi, spesso finivano in scontri, anche cruenti, tra la Celere – reparto di polizia specializzato creato da Scelba, ministro degli Interni – e i manifestanti. Il primo maggio 1947, nelle campagne di Portella della Ginestra, in Sicilia, banditi assoldati dai latifondisti, spararono sulla folla di contadini che festeggiava il “Primo Maggio” nelle terre occupate. Il 31 maggio De Gasperi formò il suo IV governo, questa volta senza comunisti e socialisti. Era partita la crociata anticomunista, appoggiata dal Vaticano che mise in campo tutta la forza della Chiesa Romana. Le sinistre si presentarono unite sotto le insegne del Fronte popolare, convinti di vincere e instaurare il socialismo. Il 18 aprile la DC ottenne il 48,7% dei voti, il Fronte (PCI+PSIUP) il 31%. Per De Gasperi fu un trionfo, per socialisti e comunisti una delusione tremenda.

Tre mesi dopo uno studente fascista esaltato sparò a Togliatti mentre usciva da Montecitorio. Il paese si sentì e si trovò di nuovo sull’orlo della guerra civile. Dopo aver affrontato e superato una campagna elettorale difficile, appassionata e movimentata, dovette affrontare una prova ancora più aspra. Poche ore dopo l’attentato, con Togliatti in sala operatoria, le fabbriche del triangolo industriale si fermarono per scioperi spontanei, le piazze furono occupate da manifestanti, poliziotti e militari consegnati nelle caserme pronti a tutto. Il 16 luglio lo scontro si trasferì in Parlamento con i deputati comunisti che attaccarono il ministro Scelba. In quei tre giorni tuttavia non accadde nulla di irreparabile. Ci furono, è vero, 92.000 persone fermate dalla polizia, di cui 70.000 rinviate a giudizio; 11 morti tra i manifestanti e 6 tra le forze dell’ordine. Complessivamente negli anni dal 1948 al 1954 sono stati contati negli scontri tra polizia e manifestanti 75 morti e 3126 feriti, ai quali vanni aggiunti 28 persone uccise nelle campagne dai latifondisti. Nello stesso periodo risulta che in 38 province furono arrestati 1697 partigiani dei quali 884 condannati a complessivi 5806 anni di carcere. “Un bilancio pesante, il prezzo pagato nel difficile processo d’impianto della democrazia in Italia”, commenta De Luna (pag. 216).

Nella terza parte l’autore tira le fila del suo lavoro di ricerca tra cronaca, letteratura e storiografia individuando “le Italie che finiscono e… quelle che cominciano”.

Le giornate dell’attentato a Togliatti costituirono per il movimento operaio “l’occasione di congedarsi definitivamente da quel tipo di lotta e dalla paralizzante alternativa integrazione-insurrezione; con i caroselli della Celere di Scelba si chiudeva una fase lunghissima della storia delle classi subalterne, aperta mezzo secolo prima dalle cannonate di Bava Beccaris a Milano; quella forse più epica, ma anche, senz’altro, la più cruenta e difficile. In quei tre giorni si bruciarono modelli politici e tradizioni culturali ai quali il mutare delle condizioni economiche avrebbe di lì a poco sottratto ogni parvenza di credibilità” (pag. 281)

Il miracolo economico negli anni Cinquanta avrebbe mutato la stessa antropologia degli italiani, non solo le dinamiche politico-economiche. Sarebbero cambiati usi e costumi, consumi e culture; elettrodomestici e televisione, scooter e automobili, avrebbero modificato le percezioni del tempo e dello spazio.

E i partiti? I partiti furono costretti al rinnovamento. Pur non avendo essi determinato la grande trasformazione del paese cercarono di farvi fronte. Con fatica, vi riuscirono. “La fiammata antipartitica che aveva animato le schiere di quelli che avevano votato per la monarchia nel referendum del 2 giugno 1946 […] si era spenta e gli elettori qualunquisti, a partire dal 1948, avevano indirizzato i loro voti verso la Democrazia Cristiana […]. E la Costituzione era diventata compiutamente e decisamente la Costituzione dei partiti.” (pag. 286)

La Costituzione sarebbe rimasta la consegna più importante e duratura che i partiti di massa hanno lasciato agli italiani. Nella Costituente si scrisse e operò solennemente un patto di cittadinanza condiviso fondato sul “grande compromesso” dell’intreccio tra le tre culture che fanno il nostro paese: “la tradizione democratico-liberale, che lasciò la sua impronta nel riconoscimento del valore assoluto dei diritti dell’uomo; l’accentuazione dei principi di giustizia sociale, che avevano animato larga parte del movimento operaio; lo slancio solidaristico e comunitario che da sempre aveva segnato le battaglie politiche dei cattolici.” (pag. 289)

Giovanni De Luna conclude il suo libro così. Ricordando che con la Costituzione i partiti della Resistenza hanno vinto. E, se è vero che vinse la “continuità” dello Stato con i suoi apparati più o meno fascisti, o almeno nostalgici di quel tempo, è vero che la Resistenza seppe forgiare una classe politica rivelatasi pienamente all’altezza dei suoi compiti.

“La Resistenza fu qualcosa di più grande dei Cln e dei partiti che la guidarono, perché la Resistenza fu soprattutto la ‘moltitudine delle vite concrete dei resistenti’, di quanti interpretarono l’8 settembre 1943 come la fine di una stagione di carestia morale e di avvelenamento delle coscienze, vivendola come il momento in cui non ci si doveva vergognare di se stessi e si potevano riscattare venti anni di passività e di ignavia. E fu quella scelta che contribuì a fare del 25 aprile 1945 una data fondamentale della nostra religione civile.” (pag.291)

Vicenzo Guanci

[IF]Do hábito à resistência: freiras em tempos de ditadura militar no Brasil | Caroline Jaques Cubas

Caroline Jaques Cubas é Doutora em História, pela Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, com estágio sanduíche na Université de Rennes II, e Mestre em História, também pela UFSC. É Especialista em História Social do Ensino Fundamental e Médio, pela Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, e graduada em História, pela Universidade do Vale do Itajaí, UNIVALI.

A autora é Docente Adjunta no Departamento de História da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, onde também leciona no Programa de Pós-graduação em História e no Mestrado Profissional em Ensino de História. É pesquisadora nos grupos: “Memória e Identidade” e “ Ensino, Memória e Cultura”, nesta mesma instituição. Leia Mais

Indômita Babel: resistência, colonialismo e a escrita da história na África – PAIVA (AN)

PAIVA, Felipe. Indômita Babel: resistência, colonialismo e a escrita da história na África. Niterói: Eduff, 2017. Resenha de: MACHADO, Carolina Bezerra. A escrita da História da África: Política e Resistência Anos 90, Por to Alegre, v. 26 – e2019501 – 2019.

Em meio a constantes desafios político-ideológicos, os estudos africanos vêm se firmando como um campo de pesquisa no cenário brasileiro, o que contribui diretamente para o desenvolvimento da escrita da História da África no país. Esse movimento favorece também o rompimento dos estereótipos ainda pertinentes que geram desconhecimento, preconceitos e deturpações acerca da historicidade africana, por anos renegada ou mesmo ocidentalizada. A mudança de perspectiva está amparada em uma historiografia que busca valorizar o africano enquanto sujeito da sua história, colocando-o em primeiro plano para refletirmos sobre os eventos no continente africano, o que não significa renegar a sua relação com o outro, mas desejar compreender os processos históricos a partir do olhar de dentro. Ressalta-se ainda que essa perspectiva traz à tona a riqueza da diversidade presente no continente, que sob o olhar colonial sempre foi visto como homogêneo. Nesse sentido, o livro Indômita Babel: resistência, colonialismo e a escrita da história da África de Felipe Paiva traz um debate fundamental para repensarmos a escrita historiográfica da África. Resultado de sua pesquisa de mestrado, defendida na Universidade Federal Fluminense e agora publicada pela Eduff, o livro concentra-se em um caloroso debate sobre a ideia de resistência na obra História Geral da África da Unesco. Tomado como principal fonte ao longo da sua pesquisa, o conjunto de oito volumes publicados em diferentes momentos entre a década de 1960 e 1990, de acordo com o autor, apresenta uma “polifonia conceitual”, não só pelas diferentes vozes que compõem os volumes, mas, sobretudo, pela diferença teórica que os acompanham ao abordar o termo resistência.

De acordo com Paiva, essa abordagem deveria vir acompanhada de um debate conceitual em que resistência deveria aparecer como um conceito móvel, considerando o ambiente de tensões, conflitos e disputas políticas que envolvem a história do continente. Ou seja, como conceito deve ser visto dentro de um processo passível de permanências e rupturas e retomado dentro da sua historicidade. Logo, ao escolher como referência a obra publicada no Brasil pela Unesco, deve-se considerar o contexto político-social em que cada volume foi produzido, principalmente ao darmo- -nos conta que foi um período de intensas mudanças no cenário africano a partir da independência dos países, rompendo com o jugo colonial.

Todavia, o livro também não deixa de apontar para trabalhos anteriores de intelectuais que compõem a coletânea, o objetivo é introduzir o leitor ao intenso debate historiográfico em que a HGA foi produzida. As escolhas teóricas que a acompanham já vinham sendo desenvolvidas e fundamentadas em torno de uma perspectiva que elegia o africano como o sujeito da sua história. Além disso, chama a atenção também o tratamento do autor para os autores da obra, vistos não apenas como referências historiográficas, mas como personagens históricos e testemunhas de uma época (PAIVA, 2017, p. 19). Essa posição reconhece o quanto esses intelectuais foram testemunhas de mudanças, atuando no processo de formação de suas nações e, por isso, atores diretos na legitimação de um movimento historiográfico que era também, se não, sobretudo, político-ideológico.

A escolha da obra não é fortuita, a sua produção fora marcada por um campo de luta política, que pretendia retomar a perspectiva africana como análise central. Para isso, a escolha dos autores da coletânea foi claramente um ato político, à medida que dois terços eram intelectuais africanos (LIMA, 2012, p. 281). Como afirma o historiador Joseph Ki-Zerbo, um dos grandes nomes e organizadores da obra, a História Geral da África vinha na contramão de uma perspectiva que negava a historicidade do continente. Desse modo, a obra não deve ser encarada apenas dentro do campo historiográfico, mas também a partir do campo político, em que o ato de resistir pode ser encarado como a força motriz da coleção. Por isso, acertadamente, Felipe Paiva retoma o termo resistência, presente entre os volumes, mas não claramente definido no conjunto da obra. A polifonia apareceria de imediato a partir dos diferentes usos da palavra, que, para o pesquisador, apenas ganha valor conceitual dentro de um espaço colonial e que, por outro lado, desaparece quando os conflitos são entre africanos. Até o VI volume teríamos um uso apenas vocabular da palavra, sem ser claramente definida, assim sendo apenas a partir do volume VII, quando os autores se voltam para o conceito, visto que a presença colonial passa a ser analisada em sua especificidade.

Como realçamos, a sutileza em abordar determinado conceito ao longo da HGA chama-nos a atenção para os usos políticos da obra. O debate promovido contribui para refletirmos sobre a escrita da história da África em diálogo com uma perspectiva teórica que repensa as relações coloniais a partir dos agentes internos. É nesse limiar que as contradições e complexidades ausentes em uma análise do continente, até então presa a uma perspectiva eurocentrista, passam a ser evidentes. Dito isto, o título escolhido para o livro propõe apontar para as insubmissões africanas, a partir de suas diferentes vozes ancoradas no conceito polissêmico de resistência. Todavia, notamos que Paiva aponta para a contradição existente na HGA. Pois, embora os autores retratem os movimentos de resistência a partir de um processo homogêneo, construído em oposição ao colonialismo, a sensibilidade em analisar os artigos que compõem a coleção apontam para as diferenças existentes entre os intelectuais à medida que os interesses individuais, regionais, políticos, culturais, religiosos e, até mesmo, de gênero, vão aparecendo na escrita. Nesse sentido, o uso da palavra resistência deve ser problematizado, por mais que no conjunto da obra seja possível identificarmos que a palavra tenha sido forjada contra o colonizador.

Dividido entre o prefácio de Marcelo Bittencourt, seu orientador ao longo da pesquisa, que destaca o valor da obra a partir da sua contribuição teórica; uma apresentação, que aponta para os objetivos que pretende, as hipóteses que levanta, assim como o porquê de algumas de suas escolhas teórico-metodológicas e mais três capítulos com subdivisões, o livro de Felipe Paiva vem preencher uma lacuna importante para a escrita da história do continente africano, que dentro da realidade acadêmica brasileira também se traduz em resistência.

O primeiro capítulo volta-se, sobretudo, para um debate teórico e historiográfico o qual se destaca um intelectual: Joseph Ki-Zerbo. A análise pormenorizada de suas pesquisas anteriores, estas que dialogam com a escrita da obra referencial, permite acompanhar alguns dos objetivos desenvolvidos na HGA, comprometida historiograficamente com um contexto histórico de valorização do continente africano e de afirmação dos movimentos nacionalistas e independentistas que ganhavam força naqueles anos. Nesse ínterim, podemos notar o quanto a escrita de Ki-Zerbo se encontra sensível à perspectiva pan-africanista, traduzida para o “grau de família” que Paiva chama a atenção. A ideia de “família africana”, ou mesmo da África enquanto pátria, é observada a partir dos “intercâmbios positivos que ligariam os povos africanos nos planos biológico, tecnológico, cultural, religioso e sociopolítico” (PAIVA, 2017, p. 25). Tal abordagem, de acordo com o autor, merece cuidado, pois por vezes pode negar as contradições existentes entre os intelectuais que contribuíram para a obra, conforme fora apontado acima.

Por isso, ao retomar a ideia de resistência na obra durante o período que antecedeu a presença colonial, esse é visto por Felipe Paiva apenas em sentido vocabular, sem uma definição concreta. O sentido conceitual só aparece em oposição a um outro, estrangeiro, nunca em referência aos combates internos, produzindo uma falsa ideia de harmonia entre os africanos, que a análise do conjunto da própria obra é capaz de negar, como nos mostra seu livro. Desse modo, o primeiro capítulo volta-se para os interesses teóricos e políticos da obra, enfatizando uma leitura que vê a escrita historiográfica do continente dentro de uma perspectiva de tomada de consciência do africano, em um claro processo chamado de “(re)africanização da África”. Somos, nesse sentido, a partir da leitura de Felipe Paiva, direcionados aos cuidados que devemos ter ao nos aprofundarmos sobre os debates acalorados que cercam os interesses que levaram à escrita da obra.

Quanto ao segundo capítulo, a abordagem volta-se, especificamente, para o volume VII da HGA, em que para o autor o conceito de resistência passa a ser propriamente construído e apresentado junto a preocupações epistemológicas antes ausentes. Ao abordar esse momento da coletânea, Paiva ressalta a construção de uma África como personagem, que sofre um trauma e, de maneira coesa, se constrói em roupagem de resistência contra o colonizador. É a partir dessa narrativa que resistência enquanto conceito se desenvolve e dirige-se exclusivamente em oposição ao colonialismo. Temos aí a construção de uma ideia de África pautada a partir da experiência colonial, que embora retomasse a história dos africanos a partir de um novo enfoque, ainda guardava uma visão harmônica do continente. A presença europeia seria vista como um choque que rompeu com o passado africano.

Devemos destacar, ainda nesse capítulo, as interpretações sobre o conceito de resistência pertinentes para o historiador. Para ele, podemos apontar para duas abordagens entre os autores da HGA: a tradicionalista e a marxista. A primeira refere-se a um passado pré-colonial permeado 4 de 5 por uma suposta coesão entre o passado, anterior ao colonialismo e retratado como grandioso e estático, e o presente, interessante a partir de uma concepção nacionalista, em que as lutas anticoloniais do século XIX estariam plenamente em diálogo com os movimentos independentistas que irromperam em meados do século XX. Assim, esses movimentos eram vistos dentro de uma tradição de valorização de uma África resistente e una, que por vezes se utilizou da concepção racial para formatar suas ideias. Há, em diálogo com essa perspectiva, grande ênfase nas autoridades tradicionais retratadas como defensoras de um modelo de vida ligado à tradição africana, posta em oposição à modernidade, interpretada como uma imposição colonial.

Por outro lado, mas com o mesmo objetivo de destacar a tradição de resistência dos africanos, a abordagem marxista é assim denominada a partir do “uso de noções e categorias advindas da historiografia marxista ou que lhe são próximas” (PAIVA, 2017, p. 94). Ou seja, não necessariamente esses autores se colocam como marxistas mas retratam o conceito de resistência, sobretudo, em reação ao capitalismo. Por isso, a ênfase na luta de classes, formada na esteira das relações de produção advindas com o colonialismo e impostas aos africanos.

Esses dois aportes teóricos, de acordo com Felipe Paiva, servem para repensarmos sobre um tema fundamental na ideia de resistência na África: a sua temporalidade. Ou seja, como podemos captar quando inicia o processo de resistência em África? Pois, por mais que ocorra uma continuidade entre as variadas formas de oposição africana no período colonial e as lutas independentistas, temos que considerar que elas não são um movimento homogêneo que se estruturou necessariamente para desembocar nas independências, afirmando um caráter progressivo (PAIVA, 2017, p. 114). Cabe, então, apontar para as complexidades que cercam essa relação, visto que a defesa central da pesquisa reside em considerar resistência enquanto processo, passível de permanências e rupturas.

O debate sob esse ponto de vista inicia no final do capítulo 2, a partir de uma série de análises dos autores que compõem a HGA, e levam ao capítulo 3. Voltado, sobretudo, para o VIII volume da coleção, o capítulo problematiza a ideia contida nesse volume de que a libertação nacional seria herdeira de uma tradição de resistência presente na África. Para um aprofundamento da questão, Paiva lança mão de estudos anteriores do organizador do volume, o queniano Ali Mazrui, ressaltando as diferenças construídas pelo intelectual entre protesto, interpretado como fenômeno do Estado-nação, e resistência, vista como conceito herdeiro direto desse movimento. Desenvolve-se um grande debate teórico que tem por objetivo problematizar o modo como resistência é encarada dentro de um ambiente de valorização nacionalista com grande influência do pan-africanismo.

A partir dos debates travados e construídos com argumentações que extrapolam os objetivos iniciais do livro, pois nos levam para questões como nacionalismo, pan-africanismo, colonialismo, entre outros temas pertinentes à África, ressaltada dentro de sua complexidade, a leitura de Indômita Babel é uma importante oportunidade para conhecermos um pouco mais a História da África, sobretudo, a partir da sua escrita historiográfica, cercada de tensões e desafios. O diálogo com a História Geral da África, referência primordial para os estudos africanos, enriquece e solidifica a discussão proposta por Felipe Paiva, que continua a tecer em sua trajetória acadêmica um debate político-ideológico a partir dos intelectuais africanos Kwame Nkrumah e Gamal Abdel Nasser, tema da sua pesquisa de doutorado, que vem sendo desenvolvida desde 2015 no programa de história da Universidade Federal Fluminense.

Referências

LIMA, Mônica. A África tem uma história. Afro-Ásia, Salvador, n. 46, p. 279-288, 2012. PAIVA, Felipe. Indômita Babel: resistência, colonialismo e a escrita da história na África. Niterói: Eduff, 2017.

Carolina Bezerra Machado – Professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Fluminense (UFF). E-mail: [email protected].

Political ecology – food regimes and food sovereignty: crisis – resistance and resilience | Mark Tilzey

In 1998, Giovanni Arrighi wrote an article with a curious subtitle: “Rethinking the non-debates of the 1970’s”. [3] He was referring to the “non-debates” between Immanuel Wallerstein, Robert Brenner, Fernand Braudel and Theda Skocpol, that remained undeveloped. These “non-debates” of the 70’s, especially the one between Wallerstein (with his world-system perspective) and Brenner (with his “Political Marxism” stance), now reemerge in Tilzey’s book, with Tilzey in the role of the “political Marxist” challenging the conceptions of Jason W. Moore and the proposals of his “world-ecology”, as well as Philip McMichael and Harriett Friedman’s conceptions of “food regime” (both developments of Wallerstein’s “world-system” perspective). [4] This is not simply a repetition, to be sure: the return to thematic and methodological questions derives from the rise and intensification of problems and questions in the present, specifically, how to treat ecology/nature and crisis in our historical and theoretical concepts of capitalism in the Anthropocene/Capitalocene era, characterized by repeated economic crashes. These new questions and problems motivate Tilzey’s timely effort. Nevertheless, many “non-debates” remain undebated, including Arrighi’s intervention in them.