Posts com a Tag ‘Stanford University Press (E)’

Pesos and Politics. Business/Elites/Foreigners/ and Government in Mexico/1854-1940 | Mark Wasserman

Cuando nos proponemos analizar las dinámicas económicas que predominaron en la etapa denominada por la historiografía como porfiriato y sus etapas consecutivas, la revolución y la postrevolución, varias concepciones se nos anteponen y nos impiden preguntarnos hasta qué punto dichas interpretaciones reproducen una visión sesgada de lo que fue la dinámica económica y de poder en esos tiempos. El libro de Mark Wasserman lo que busca es, mediante un análisis de las relaciones personales de ciertos sujetos empresariales importantes de la época, dar una interpretación alternativa que se contraponga a la concepción de que la dinámica de correlación de fuerzas que se instauró en el periodo de gobierno de Porfirio Díaz se rompió con el proceso revolucionario de 1910. Por esto, busca sostener que la dinámica de relaciones de poder se mantuvo a lo largo de la época del conflicto armado y más allá, a los tiempos de los gobiernos de Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Leia Mais

The Unsettled Plain: An Enviromental History of the Late Ottoman Frontier | Chris Gratien

«Çukurova è inesauribile»1: questa espressione dello scrittore Yaşar Kemal, riportata nei ringraziamenti da Chris Gratien è l’espressione più calzante per riassumere in una battuta l’ottimo saggio The Unsettled Plain. La frontiera del tardo periodo ottomano analizzata è la Cilicia: le sue pianure e i ritmi di vita dei suoi abitanti tracciano un percorso attraverso le diverse e convulse fasi finali dell’impero ottomano e degli albori della Repubblica di Turchia. L’autore analizza la regione della Cilicia nei suoi mutamenti da vilayet (provincia) ottomano dell’Ottocento a protettorato francese degli anni Venti del Novecento, alla sua trasformazione durante la Repubblica di Turchia. Leia Mais

The Everyday Nationalism of Workers: A Social History of Modern Belgium | Maarten Ginderachter

Maarten Ginderachter | Foto: Maria Roudenko

Si bien este libro se ocupa de pasajes históricos de Bélgica lejanos para América Latina, considero pertinente llamar la atención sobre su estimulante propuesta: estudiar los nacionalismos “desde abajo”, es decir, colocando el foco de atención en las formas en que los nacionalismos son vividos por los ciudadanos “de a pie”; aquellos que no forman parte de las elites políticas o culturales, también desarrollan sus propias representaciones sobre la nación y la identidad nacional y cuentan con agencia propia para apropiarse o rechazar la simbología nacionalista oficial.

Se trata de una propuesta de suma valía ya que hasta ahora se han estudiado muy poco los horizontes de recepción de los nacionalismos. Y debo señalar que Maarten Van Ginderachter, autor del libro, no es ningún advenedizo en estos temas, toda vez que ha desarrollado esta línea de estudio en capítulos como “On the appropriation of national identity. Studying liux de mémoire from below”),1 que aborda las apropiaciones sociales y resignificaciones sobre los “lugares de memoria” de los que habló Pierre Nora. Además, ha coordinado libros como National Indifference and The History of Nationalism in Modern Europe, 2 donde se estudia el concepto de national indifference como guía para abordar los rechazos y apatías sociales que encuentra el nacionalismo oficial (el difundido por el Estado). Asimismo, coordinó el libro Emotions and Everyday Nationalism in Modern European History 3 donde se discute sobre las emociones que enrolan los nacionalismos vistos desde la perspectiva de la población en su vida cotidiana. Leia Mais

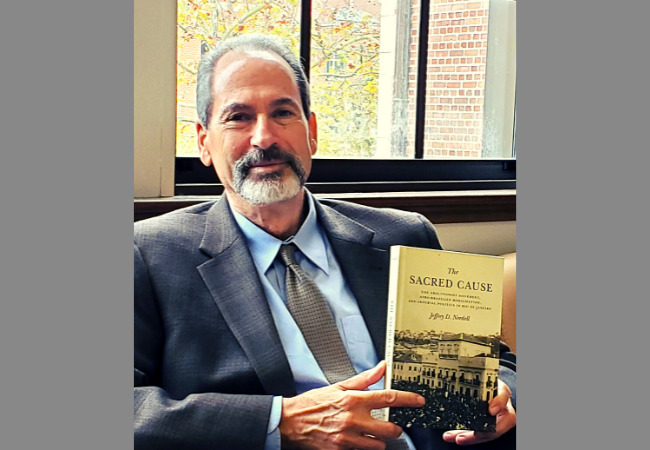

The Sacred Cause: The Abolitionist Movement/Afro-Brazilian Mobilization/and Imperial Politics in Rio de Janeiro | Jeffrey Needell

Datando o início do abolicionismo organizado no Rio de Janeiro a partir de 1880, Jeffrey Needell tratará das estratégias de líderes, ativistas e dos debates dentro do governo imperial. Crítico de uma “interpretação materialista” do abolicionismo brasileiro, Needell enfatiza que “as teses abolicionistas defendidas nos últimos cinquenta anos não conseguiram demonstrar precisamente a articulação [da política abolicionista] entre os afro-brasileiros, o movimento e o governo parlamentarista da monarquia brasileira (1822-1889)” (p. 1). Ele deixa clara sua intenção de demonstrar “a presença e a participação da classe média e das massas afro- -brasileiras no movimento” (p. 65). Dado seu foco sobre o papel decisivo das “massas” afro-brasileiras para acabar com o regime escravista em maio de 1888, um título mais apropriado para a monografia poderia ter sido The Sacred Cause: AfroBrazilian Mobilization, the Abolitionist Movement, and Imperial Politics in Rio de Janeiro. Leia Mais

The Sacred Cause: The Abolitionist Movement – Afro-Brazilian Mobilization and Imperial Politics in Rio de Janeiro | Jeffrey Needell

Jeffrey Needell | Foto: University of Florida |

Jeffrey D. Needell , professor na Universidade da Flórida e também autor de A Tropical Belle Epoque (1987) e The Party of Order (2006), reorientou em The Sacred Cause sua já costumeira análise a partir das elites políticas, de modo a avaliar o Treze de Maio na perspectiva das inter-relações entre o movimento abolicionista, pelo baixo, e a vida parlamentar, pelo alto. Na complexidade multidimensional da escravidão, Needell autonomizou três variáveis e as aplicou a um espaço apenas, a Corte, porque julgada berço e cova do abolicionismo. O recorte temático e espacial atravessa o texto por inteiro e dá o tom dos porquês do Treze de Maio. À pergunta como foi possível a abolição quando o Estado era dominado por escravocratas? Needell responde: por obra de duas forças congraçadas – a saber, a solidariedade afro-brasileira e o movimento abolicionista – contra um reduto parlamentar, pelo resto, também pressionado pela Coroa.

Com o estilo ríspido que por vezes lhe é característico, Needell põe em xeque boa parte da historiografia que tratou do movimento abolicionista. Emília Viotti da Costa (1966), Robert Conrad (1972) e Robert Toplin (1972) não teriam logrado integrar o abolicionismo às urdiduras da alta política. Com os olhos voltados para os oprimidos e respaldados por interpretações materialistas, o que nem sempre foi o caso, não teriam compreendido, o que talvez não seja de todo justo, como o regime verdadeiramente funcionava. Seria esse o mesmo – e suposto – defeito de Angela Alonso (2015), malgrado o mérito de procurar entender o movimento abolicionista em escala nacional. A historiografia mais recente que se albergou na ideia de agência escrava, quer Needell, tampouco teria feito melhor, porque, calcada nos indivíduos, não teria assimilado o movimento em seu conjunto – mas foi essa a vocação dos agenciais?

Desejoso do inédito, Needell dividiu seu texto em sete capítulos, que, à exceção do quadro de socialização afro-brasileira composto no primeiro, seguem a ordem cronológica dos acontecimentos. O segundo traça o advento do movimento abolicionista, logo após a edição da Lei do Ventre Livre em 1871, até sua primeira derrota em 1881. Vislumbrando fases rápidas e movediças, Needell propõe no terceiro capítulo o soerguimento do movimento entre 1882 e 1883, particularmente em suas feições populares e suas solidariedades racialmente amplas. No quarto, discute o governo de Sousa Dantas, a posição agora mais contida, porque atenta à radicalização, de um monarca de claras tendências emancipacionistas e a saída paliativa da Lei dos Sexagenários, editada em 1885, com o retorno dos conservadores ao poder.

Daí em diante Needell presta-se à análise da resposta abolicionista à lei de 1885, procurando seu objeto – como nos outros capítulos – na imprensa, nos diários, nas memórias, nos relatórios oficiais e na troca de correspondências. Conclui o quinto capítulo com a implosão do bloco conservador e a decorrente intervenção abolicionista do Imperador, articulada de maneira a preservar o país de uma desestabilização final. Diferentemente dos Estados Unidos, onde a abolição ocorreu após severa guerra civil, Needell sugere uma saída relativamente pacífica para o trabalho livre no Brasil- implicitamente também por obra de um poder pessoal do monarca. Discutida a abolição propriamente dita no sexto capítulo, Needell argumenta no sétimo o resultante colapso da monarquia e, sobremaneira, o fracasso do movimento em lidar com a inserção do negro na sociedade de classes, malgrado ter sido transversalmente afro-brasileiro.

Porque permanentes no relato, são as três variáveis de Needell que interessam a esta resenha, e começaremos pela que talvez seja a mais polêmica: a solidariedade afro-brasileira na formação, na radicalização e nos estertores do movimento abolicionista.

Desde cedo, propõe Needell, escravos de diferentes nações encontraram meios para fazer suas próprias comunidades. Angolas, benguelas, cabindas, congos ou moçambiques importaram divisões étnicas que somente se desfizeram com o tempo, mas especialmente após o término do tráfico transatlântico em 1850. Socializados em irmandades religiosas e em confrarias políticas, os cativos moldaram progressivamente uma identidade afro-brasileira, em primeira instância, por oposição a outrem e, em segunda, pela partilha de experiências comuns – conceito que Needell, sem levá-lo até suas últimas consequências, parece tomar emprestado de E. P. Thompson. Transitando por uma Corte que não formou guetos, pelo menos para o autor, os escravos relacionavam-se com o operariado em constituição, também de origem negra. A troca teria amadurecido após a Lei Eusébio de Queirós (1850), não apenas em razão da diversificação da malha societária, mas sobretudo em consequência do aumento no preço do escravo. Sem recursos para diferenciar-se pela posse cativa, a classe popular encontrou-se tão desamparada quanto a igualmente afrodescendente classe média em suas expectativas de ascensão social, o que, sugere Needell, teria apenas redobrado a solidariedade racial.

Nesse enredo e à contracorrente do usualmente acreditado, o movimento abolicionista teria surgido afro-brasileiro desde o começo. A historiografia não teria suficientemente percebido – sequer Rebecca Bergstresser, cuja tese sobre a participação da classe média no movimento Needell apadrinha – um protocolo relacional do Império moldado para acobertar origens raciais, quando necessário. As plateias abolicionistas eram afro-brasileiras, argumenta o brasilianista norte-americano, e a inclemência das fontes quanto a isso apenas ratifica uma etiqueta que impunha mudez sobre a descendência negra de homens e mulheres de maior envergadura social – ou de potenciais lideranças abolicionistas, ainda que populares. É desses silêncios que emergem na análise de Needell novas figuras abolicionistas, pouco ou nada conhecidas do público especializado. Para além dos famigerados André Rebouças, Joaquim Nabuco e José do Patrocínio, tratados com rigor e à exaustão no texto, Vicente Ferreira de Souza e Miguel Antônio Dias teriam sido lideranças de proa, porque orgânicas – para retomar um conceito de Antonio Gramsci, ao qual Needell não recorre. Entre a novidade historiográfica e o embasamento material, o equilíbrio é por momentos imperfeito, visto que, especialmente no caso de Miguel Antônio Dias, as fontes parecem não ser satisfatórias o bastante para lhe dar o mérito que parece ter. O problema, no entanto, é pó de traque perto da imaginação que o bom historiador conduz entre as frestas dos documentos.

Mais quebradiço é o imediato pós-abolição de um autor que viu tanta solidariedade racial entre afro-brasileiros. Em parte, o movimento abolicionista teria fracassado em promover uma sociedade menos segregada após o Treze de Maio, porque, contrariamente à percepção corrente, o racismo não era vislumbrado pelos abolicionistas como barreira à mobilidade social ou como tema relevante em seu tempo. Se consentirmos com a interpretação, como pôde então a raça, na avaliação do próprio Needell, ser tão matricial na formação do movimento abolicionista? A incoerência, nos parece, poderia eventualmente ser melhor resolvida pela perspectiva de classes, que o autor realça e embaça, a depender do instante argumentativo. Por todas as evidências dadas no próprio texto, numa sociedade em que a imbricação das relações sociais nas econômicas, para recuperar um conceito de Karl Polanyi, expressava os pródromos da formação capitalista brasileira, raça e classe, assim como geração e gênero, combinaram-se nas hierarquias coletivas daquele tempo – muito largamente constituídas pela renda. Sintomaticamente, o negro que enriquecia embranquecia, o jovem que fazia fortuna amadurecia e a mulher que trabalhava empobrecia. Se afro-brasileiros como Rebouças, Vicente de Sousa e Patrocínio, na recomendação de Needell, agitaram-se contra a pobreza e a opressão, urbana e rural, no lugar de se apegarem ao racismo, foi porque os silêncios sobre a raça estavam encastelados na renda – que, antes de ser um critério, é um reflexo de um determinado lugar nas relações sociais que mercadorias produzidas e consumidas materialmente expõem.

Disso sucederia a necessidade de reposicionar as classes imperiais, melhor revisitando suas respectivas instâncias de integração e interação social. Caberia também avaliar seus espaços organizativos, como as entidades mutualistas que fundaram e as sociedades políticas que compuseram. Assim a identidade racial expressaria sobremodo uma condição material que serviu de fundamento para uma coligação abolicionista socialmente larga. Parece-nos, pois, que a solidariedade do movimento não foi racial, mas antes socioeconômica e, efêmera como se mostrou, autorizada apenas pela associação popularmente ressentida entre os que possuíam escravos e os que dirigiam a economia política do Império. Nesses termos, a proposta conceitual de identidade afro-brasileira, para o Oitocentos, guarda menos relevância do que a equivalente norte-americana, mais rigorosa para uma sociedade amplamente menos miscigenada e juridicamente, naquele então, mais obstrutiva.

Se o fracasso do movimento, após o Treze de Maio, não se deveu ao suposto não-tema racial, consideramos mais oportuna a hipótese de Needell que enxerga os tolhimentos ao reformismo do pós-abolição no advento de um regime de ambição política e composição social, malgrado os ajustes, semelhantes às do derrocado. Ocorre que, e assim passamos às variáveis parlamentar e real, Needell tendeu a omitir as forças que – também abolicionistas, não obstante agendas e intensidades diferentes – remodelaram o país. Atento à atividade parlamentar e aos impactos determinantes de movimento no desfecho da abolição, traçando paulatina e seguramente as pressões abolicionistas sobre o gabinete de Paranaguá, as alianças com o de Sousa Dantas e a radicalização posterior à Lei dos Sexagenários, Needell inclinou-se a ver nos debates legislativos a vida de todo o Império. Emascaradas em fontes oficiais que não as delatam por inteiro, as movimentações dos cafeicultores paulistas, o calor da caserna e as apostas financeiras dos principais bancos do Império empalideceram frente a um decisivo movimento abolicionista. Quiçá excesso historiográfico de nosso tempo, a análise das estruturas produtivas e financeiras, assim como as alianças esporádicas e arrivistas do grande capital com a tropa, costumam cheirar a naftalina. Ganham toda a atenção em consequência os movimentos subalternos, quando em última instância não são variáveis relativamente autônomas, mas exteriorizações das contradições políticas, sociais e econômicas que os constituem.

Um pouco pelas mesmas razões, a Coroa como variável emerge com suas volições independentes na obra de Needell. Já havia sido o caso em The Party of Order, quando o autor se amparou na retórica dos conservadores, nomeadamente dos ortodoxos, para sugerir que eles teriam hostilizado o Ventre Livre devido a sua suposta inconstitucionalidade. Seria a lei, nessa leitura, obra da ingerência imperial. Needell estendeu a proposta de um poder pessoal do Imperador à década de 1880, matizando-o com as agitações abolicionistas, porém ao fim sem tirar-lhe o brilho. Na raiz da fórmula estão talvez as principais inspirações do autor: em linhas superpostas de influência, Roderick J. Barman (1999), Sérgio Buarque de Holanda (1972), Heitor Lyra (1938) e Joaquim Nabuco (1897), cuja história do pai, não à toa uma biografia, se presta em boa medida à ideia da força pessoal do monarca. Teria tido tanta influência emancipacionista o Imperador, sem as contradições que caracterizam o mundo escravista posterior à Guerra de Secessão (1861-1865) ou, ainda, sem àquelas que remodelaram os eixos econômicos nacionais, produtivo e financeiro, subsequentes à Guerra do Paraguai (1864-1870)? Quais os termos do poder imperial, se Needell viu o monarca avançar e recuar, tanto em função do movimento abolicionista quanto em razão, num exame provavelmente mais próximo de Ilmar Rohloff de Mattos (1987), da constante representação latifundiária na Assembleia Geral do Império?

Seja como for, o caso é que certamente, para o endosso ou a crítica, será custoso de agora em diante produzir relato qualquer sobre a abolição sem recorrer ao último livro de Jeffrey D. Needell – e a todos os outros que lhe serviram de fundamento ou ponto de partida. É uma obra de méritos, que, também voltada para o público norte-americano ou simplesmente estrangeiro, deverá encontrar no Brasil boa tradução.

Referências

ALONSO, Angela. Flores, votos, balas: o movimento abolicionista brasileiro (1868-1888). Sao Paulo: Companhia das Letras, 2015.

BARMAN, Roderick J. Imperador cidadao. Sao Paulo: Editora UNESP, 2012.

CASTILHO, Celso Thomas. Slave Emancipation and Transformations in Brazilian Political Citizenship. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2016.

CONRAD, Robert. The Destruction of Brazilian Slavery, 1850-1888. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1972.

COSTA, Emilia Viotti da. Da senzala a colonia. Sao Paulo: Editora UNESP, 2012.

GOYENA SOARES, Rodrigo. “Estratificacao profissional, desigualdade economica e classes sociais na crise do Imperio. Notas preliminares sobre as classes imperiais”. Topoi, Rio de Janeiro, vol. 20, n. 41, pp. 446-489, 2019. http://dx.doi.org/10.1590/2237-101×02004108

GOYENA SOARES, Rodrigo. Racionalidade economica, transicao para o trabalho livre e economia politica da abolicao. A estrategia campineira (1870-1889). Historia (Sao Paulo), Sao Paulo, vol. 39, 2020. http://dx.doi.org/10.1590/1980-4369e2020032

HOLANDA, Sergio Buarque de (org.). Historia Geral da Civilizacao Brasileira. Tomo II: O Brasil monarquico. Vol. 5: Do Imperio a Republica. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1992.

LYRA, Heitor. Dom Pedro II. Belo Horizonte: Editora Garnier – Itatiaia, 2020.

MARQUESE, Rafael e SALLES, Ricardo(orgs.). Escravidao e capitalismo historico no seculo XIX. Cuba, Brasil, Estados Unidos. Rio de Janeiro: Civilizacao Brasileira, 2016.

NABUCO, Joaquim. Um estadista do Imperio. Nabuco de Araujo: sua vida, suas opinioes, sua epoca. Paris, Rio de Janeiro: H. Garnier, Livreiro-Editor, 1898.

TOPLIN, Robert. The Abolition of Slavery in Brazil. New York: Atheneum, 1972.

YOUSSEF, Alain El. O Imperio do Brasil na segunda era da abolicao, 1861-1880. Tese (Doutorado em Historia Social). Faculdade de Filosofia, Letras e Ciencias Humanas, Universidade de Sao Paulo, Sao Paulo, 2019

Rodrigo Goyena Soares – Universidade de São Paulo (USP). São Paulo – São Paulo – Brasil. Professor colaborador no Departamento de História da Universidade de São Paulo (USP), onde também realiza estágio pós-doutoral com apoio da FAPESP (processo n. 2017/12748-0), instituição à qual o autor agradece. Doutor e mestre em História pela UNIRIO, formou-se em Ciências Políticas na Sciences Po Paris, onde igualmente obteve mestrado em Relações Internacionais. Pesquisa atualmente a Proclamação da República no âmbito do pós-doutorado na USP.

NEEDELL, Jeffrey D. The Sacred Cause: The Abolitionist Movement, Afro-Brazilian Mobilization, and Imperial Politics in Rio de Janeiro. Stanford: Stanford University Press, 2020. Resenha de: SOARES, Rodrigo Goyena. Um solidário treze de maio os afro-brasileiros e o término da escravidão. Almanack, Guarulhos, n.27, 2021. Acessar publicação original [DR]

A miscarriage of justice: women’s reproductive lives and the law in early twentieth-century Brazil | Cassia Roth (R)

Cassia Roth | Foto: UCLA |

Sustentada por uma análise criteriosa dos Códigos Penais e Civil, a obra inicia o argumento de que, durante a Primeira República e o período Vargas, a cidadania feminina só poderia ser exercida pela maternidade. A utilidade da mulher das classes pobres e urbanas seria a de reproduzir a mão de obra para o futuro da pátria. O funcionamento desse modelo se pautava em médicos, formados no bojo de instituições organizadas, que concediam explicações técnicas para o reforço do papel maternal, e juristas, que por meio das leis afirmavam a criminalização de práticas de controle de fertilidade e deram base para ações policiais atentas aos usos da sexualidade. Leia Mais

From the Grounds Up. Building an Export Economy in Southern Mexico | Casey Marina Lurtz

Resenhista

María Cecilia Zuleta – El Colegio de México.

Referências desta Resenha

LURTZ, Casey Marina. From the Grounds Up. Building an Export Economy in Southern Mexico. Stanford, California: Stanford University Press, 2019. Resenha de: ZULETA, María Cecilia. Historia Agraria De América Latina, v.1, n.2, p. 153-161, nov. 2020. Acesso apenas pelo link original [DR]

Infectious change: reinventing Chinese public health after an epidemic | Katherine A. Mason

Between 2002 and 2003, a coronavirus epidemic broke out in China and spread across the world, infecting more than 8,000 people and causing approximately 10% of this contingent to die. In the months when the Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) was active in China, severe sanitary measures were adopted, such as quarantines, isolation, the closing of public places, the use of large-scale diagnostic tests, and the construction of isolated health units in record time. The world has witnessed very similar protocols in China’s current fight against the SARS-Cov-2 epidemic in 2020.

The 2002-2003 epidemic drastically changed the structure of China’s health services. And the book Infectious change: reinventing Chinese public health after an epidemic , by Katherine A. Mason, published in 2016 by Stanford University Press, was written to bring to light and analyze these transformations and their impacts on public health in that country. Leia Mais

Ancestral Politics, and the Roots of Historical Consciousness

Laqueur covers the “work” of death, as Hannah Arendt defines “work” in The Human Condition, more oblique than the costly “work” of the undertaker as this redounds to the unsparing insights of Jessica Mitford’s The American Way of Death,2 or the many resuscitations of such treatments including Susan Jacoby, Never Say Die.3 Such texts are serious treatments in contrast to more salacious treatments of death‐as‐entertainment, such as the American television series dedicated to serial murder, featuring the manufacture of corpses on a seemingly industrial scale, which the coroner‐hero of Dexter (2006–2013) manages to produce by night and process by day. Like the friendly vampire and fairy series True Blood (2006–2014), the Florida‐based Dexter is a humanizing take on dark themes, echoing the more northerly funeral home sitcom, Six Feet Under (2001–2005).

In the genre of popular reading, there is also anatomy and medical science in F. Gonzalez‐Crussi’s The Day of the Dead4 or else in Sherwin Nuland’s How We Die: Reflections on Life’s Final Chapter,5 a medical insider’s take on the matter of dying. This last is not altogether unlike Ivan Illich’s Medical Nemesis,6 as Nuland argues that, although modern medicine can hardly stave off death, it can prolong its eventuation, fixing it to the day and the hour (useful for harvesting organs). Nuland’s book inspired a genre of “truth to death” reports from the hospital front, including Seamus O’Mahony’s recent update, The Way We Die Now.7

Ruin tells us about bones—their excavation, curation, memorialization as cemeteries and in museums, archaeological gravesites, “roots” of historical consciousness—in a chapter dedicated to “Ossuary Hermeneutics.” Alphonso Lingis’s musings on archaeology8 differ from Ruin’s “The Necropolitical Sites of Archaeology.” Yet there is a convergence, and Lingis invokes the same “modern academic discipline of archaeology” (115) Ruin engages as he reads practical illustrations from archaeology together with physical anthropology. For the current reader, originally trained in the life sciences, such tacks involve analogies with quite contemporaneous living beings, an always unremarked detail that engenders conceptual solecism—as in the case of chimpanzees who are not antecedent beings from the past but quite as evolved as any other being on this earth—in Ruin’s discussion of the Japanese primatologist Tetsuro Matsuzawa (122f.).

The interlocutor for Ruin in his discussion is Lewis Binford’s “New Archaeology” (128f.).9 The “new” includes the New World, the Americas, North and South, and to be sure the aggressions against American Indians with their own cast of archaeological claimants. Thus Ruin cites the 1906 Antiquities Act that transformed “the skeletons of Native Americans … into ‘historical artifacts’” (137). A parallel might have been made with John Gray’s discussion of Tasmanian cultural appropriation and genocide in his Straw Dogs,10 but Ruin foregrounds the 1989 World Archaeological Congress in South Dakota on “Archaeological Ethics and the Treatment of the Dead” (138).

From “unreal city” to the uncanny

“Studious and charitable, tender as I am for the dead of the world … thus I roamed, from age to age, always young and never tired, for thousands of years.”

— Michelet, in Certeau11

Ruin’s Being with the Dead is uncanny and cannot but be so. This is not simply a result of the theme, nor of Ruin’s beautiful writing style. As ethnography, it is directed to others as to ourselves, crossing several disciplines. Not all ethnography is like this, and most ethnography, as Bruno Latour has told us,12 is not: we Western scholars tend either to count ourselves out of the picture by attending to obscure folk group practices (first communion rites, say) or by retracing collective myths of past consciousness to do our self‐ethnography.

Ruin’s book is more than a phenomenology of death/the dead. It has seven chapters, an introduction, and a coda. The first chapter, “Thinking after Life: Historicity and Having‐Been,” is the most Heideggerian, and perhaps, given that Ruin has already published a great deal on Heidegger, this is a light chapter. At the same time, this lightness softens Ruin’s focus, shared as it is with most of today’s approaches to phenomenological questions, as the phenomenologist of the chapter is Hegel, fitting Ruin’s discussion of Heidegger on Antigone and Hölderlin.

Hegel continues as spirit guide in the next chapter, “Thanatologies: On the Social Meaning of Burial.” In addition to Garland and Ariès—and Laqueur—Ruin takes note of the sociolinguist Robert Hertz, who died in the First World War—yet another London Bridge event—along with many others. Ruin is particularly interested in the sociology of burial, of double burial, and the strange claims of ritual, which are—and this is Ruin’s overarching theme—the presence of and encounter with community. Hertz’s focus is the well‐studied Dayaks of Borneo, who, far more than most European communities, “live” with the dead, exhuming them, washing them, dressing them, sitting with them at table, all part of a complex ancestor cult involving the dead within the fabric of everyday life, and then, when “only the bones remain,” reburying them.13

Ruin draws upon Hertz’s research for comparisons and distinctions between the related practices of the followers of the Zend Avesta, as well as other traditions, including “Australian tribes” and Choctaw and Huron American Indians. The chapter includes a discussion of Marcel Mauss and Émile Durkheim and the reflection, important for the book, drawn from Mauss’s necrology for Durkheim: “Together with them beyond death.” This Ruin interprets as celebrating “the possibility of collective life over and beyond individual loss and a rebirth on the barren soil of death” (88).

A focus on ancestors leads in the next chapter to the primitive engagement with burial: “Ancestrality: Ghosts, Forefathers, and Other Dead.” Here, too, an Anglophone Hegel appears as spirit guide, permitting Ruin to catalogue the Western contribution of the triad array of ghosts, souls, and spirits (Gespenst, Seele, Geister) to the Hegelian language of Geist. In the grand scheme that is Hegel’s own imaginary, the “dark continent,” Africa, is the ghost world. In this locus, although Ruin does not cite this, Nietzsche’s quip, Ohne Hegel, kein Darwin, might have rewarded further reflection as would a parallel with Günther Anders and Theodor Adorno on race and the technologies of genocide.14

It is the putative or presumed primitive character of Africa for Hegel that enables Ruin’s reading of Hegel’s account of forbearance, whereby he can quote Hegel as suggesting that slavery should be gently eased away from Africa; Africans are not yet “evolved” enough for abrupt liberation.15 As Ruin goes on to say: “From the viewpoint of our question it is significant to note that Hegel’s depiction of Africa as the ‘dark’ and unconscious continent specifically involves his understanding of ancestor worship” (105). To this, Robert Bernasconi’s reminder of what is occluded here is recommended, elegantly argued in his “Hegel at the Court of the Ashanti.”16 This is the continually suppressed oppression inherent in Western philosophy, not simply of the other qua other, but via slavery. All this advertence is difficult; think of what remains unthought despite reflections on the logic of misogyny, as recently explored in Kate Manne’s Down Girl, itself revisiting without engaging Beauvoir’s The Second Sex. There is what we tend not to quite notice in the space, the wake, the aftermath of what we do notice.

Blood for the ghosts

A truly “historical” rendition would be ghostly speech before ghosts.—Nietzsche17

Ruin’s book approaches the past as other and as locus, as in his title: Being with the Dead. Reading Michel de Certeau’s The Writing of History, itself with an homage to Jules Michelet, Ruin cites Certeau’s observation that “the other is the phantasm of historiography, the object that it seeks, honors and buries” (161). Ruin reads this in terms of his own crucial recollection of the Homeric accounting of the rites of sacrifice in relation to the dead. The reference draws on a metaphor—blood—key for nineteenth‐century classical philology. Thus Ruin cites Erwin Rohde, author of two volumes on the soul in antiquity, Psyche, who characterized the ancient Greek dead as “being in need of sacrifices and rites” (see 111).

This is to the point of the crucial text Ruin invokes relating the rites performed by Odysseus in book XI of the Odyssey. Here we read Ruin himself glossing Homer:

On the spot indicated by Circe he digs a hole in the ground and performs the ordained sacrificial rites, the culmination of which is pouring of blood from slaughtered lambs into a pit. It is the blood that calls forth the demons, ghosts, or souls, the psychai of the dead, who when they drink it are permitted to leave their shadowy existence for a moment to see, sense, and speak to the living. As the souls of the dead, attracted by the blood, come forth in great numbers, Odysseus is first gripped by fear, and he draws his sword to keep them away from the pit and to hear them one by one … (224).

For his part, Ruin tracks the “Homer question” beginning with Erich Bethe’s 1935 study.18 Yet Ruin does not discuss the history of this question any more than he mentions the classicist Friedrich Nietzsche in this specific context, quite as if Nietzsche had never written on Homer, although Ruin does note Nietzsche’s distinction between the Apollonian and the Dionysian along with a brief discussion of Heidegger’s engagement with Nietzsche. Ruin thus overlooks both Nietzsche’s inaugural lecture in Basel (1869) on the relation between the Homer “question” and philology as such and the question of the role of the dead in Nietzsche. However, death is prominent in Nietzsche’s work beginning with The Birth of Tragedy and, most popularly, in Thus Spoke Zarathustra, starting with the death of god, the sudden fall of a tightrope dancer during Zarathustra’s speech in the marketplace, including the performer’s last words to Zarathustra, and Zarathustra carrying the resultant corpse long enough to “bury” him—good Parsi style, good Greek style—in the hollow of a tree, just to limit ourselves to Zarathustra’s “Prelude.”

Excluding Nietzsche from his original disciplinary field, Ruin does what others do. But in his first Basel lecture, Nietzsche sought to raise the question of the person of Homer, historiographically, historiologically, indeed: hermeneutically. This is the locus classicus, as Nietzsche concludes with the text Ruin glosses above, quoting Homer’s Nykia.19 Apostrophizing his own colleagues, Nietzsche parallels the “Homer question” with the fortunes of classical philology:

You indeed honour the immortal masterpieces of the Hellenic Spirit in word and image, and imagine yourselves that much richer and happier than the generations that lacked them: now, do not forget that this entire magical world once lay buried, overlain by mountain‐high prejudices, do not forget the blood and sweat and the most arduous intellectual work of countless devotees of our science were necessary to permit that world to rise up from its oblivion [Versenkung].20

Apart from the sunken past and risen voices, the blood reference may be tracked through Nietzsche, as Zarathustra tells us in a section entitled “Vom Lesen und Schreiben”: “Of all that is written, I only love what one has written with his own blood. Write with blood: and you will learn that blood is spirit.”21

As Ruin reminds us, we are told the tale of Odysseus’s “journey to the underworld,” to “the land of the dead” (222–223). Conversation with the dead is the sign of the hero and the mark of the seer in Homer. To bring the dead to life is the divine sign of a healer, characteristic of the philosopher in antiquity, an achievement associated with both Pythagoras and Empedocles. With respect to Empedocles, Diogenes Laërtius attributes a host of powers: controlling the winds and the rains, citing Empedocles’s promise to his acolytes: “And you shall bring [back] from Hades the strength of a dead man.”22

Such is an earmark of Orphism. Metonymically, too, quite as Saint Severus of Naples was said to have had the power to recall a man from death, J. K. Rowling seems to echo Empedocles in Professor Severus Snape’s promise: “I can tell you how to bottle fame, brew glory, and even put a stopper in death.”23

The task of what Michelet names “resurrectionism” (160) is accomplished, so we read Homer, if (and only so long as) there is blood. This is the promise of the mystery tradition and philosophy and classical philology, to cite the title of Hugh Lloyd‐Jones, Blood for the Ghosts: Classical Influences in the Nineteenth and Twentieth Centuries.24

As Nietzsche’s closing allusion in his first lecture as a professor of classics emphasizes, this is a metaphor for historical hermeneutics. In the same spirit, William J. Richardson prefaces his Heidegger book, “encouraging” his readers by pointing to his own struggles, “blood on the rocks,”25 as inspiration.

Homer’s Odysseus makes an animal sacrifice (some say lambs, though Nietzsche speaks of rams), pouring out blood so that the souls of the dead may be able to speak, with tragic—and fading—results. The dissonance of this constellation, part of the ancient Greek rites specified for such a sacrifice, inheres in its terrible logical coherence. The Greek death cult, the mystery rites, work as they do because the Greeks presupposed no more than an afterlife of shadows: lacking spirit or consciousness unless primed with blood or otherwise prepared for.

In what follows, I supplement the engaging discussions offered in Ruin’s book on “being with the dead” by adding a reference to death and to blood in Nietzsche, who frequently presses such references. Thus Nietzsche begins his 1878 Human, All Too Human, with a reference to death in the section entitled “Von den ersten und letzten Dingen”—On First and Last Things—as well as in the second volume, Assorted Opinions and Maxims (1879), before he turns to converse with his shadow in The Wanderer and His Shadow (1880), where he emphasizes the reanimating importance of blood sacrifices, as “active endeavours to help them to come repeatedly to life as it were.”26

The language of ghosts and shadows refers to the underworld and death, adumbrated by the title of Nietzsche’s aphorism §408, and recently translated as “The Trip to Hades,”27 but better rendered by R. J. Hollingdale as “Descent into Hades.”28

This Hadesfahrt, or Journey to Hell, echoes Lucian’s own Downward Journey, or Journey into Port, Κατάπλους ἢ Τύϱαννος (in German as Die Überfahrt oder der Tyrann), a dialogue set at the moment of death. This is the downward‐going cross‐over, or passage from death to the afterlife, with Hermes in attendance, a parodic illustration of the ancient cliché that is the Greek Stoic ideal of the best way to die (as we may recall Epictetus encouraging that one be quite ready to drop everything). Here, the cliché personified by the laughing shoemaker, Mycillus, who does come running, embarrassingly over‐eager to depart. Nietzsche borrows the image of his Übermensch, the Overhuman, from this dialogue.29

Lucian’s dialogue was also, as we know, David Hume’s death‐bed reading,30 and Nietzsche’s final section of his second volume of Human, All Too Human, concludes with a reflection on authorly life “after death.”31 We also encounter a series of death‐bound sections in Nietzsche’s The Gay Science: §278 On the Thought of Death (significant for Susan Sontag32), in addition to §281 Knowing How to End, §285 Excelsior, §315 On the Last Hour, and finally §340 The Dying Socrates and §341 The Greatest Heavy‐Weight.

In Human, All Too Human, §408, Nietzsche offers us an et in Arcadia variation: “I too have been in the underworld, like Odysseus, and will often be there again; and I have not sacrificed only rams to be able to talk with the dead but have not spared my own blood as well. There have been four pairs who did not refuse themselves to me, the sacrificer.”33 The rebuke of the historian implies that, by contrast with scholarly engagement with “those who seem so alive,” the living seem lifeless in their turn. Thus Nietzsche highlights “paying” with blood, for the sake of the kind of knowledge and style of writing to be learned by heart.

We noted above that the bloodlessness of the dead has, for the Greeks, a logical corollary. The insight yielded a cult of note‐taking as guide for what to do when your memory, your mind, your awareness of self no longer serves. By necropolitical contrast, Ruin’s concern is not with individual life, despite Heidegger and despite the Greeks themselves, but is instead and as Ruin explains, a concern with Alfred Schütz’s sociologically minded “world of predecessors,” providing the dead, historiologically speaking, with “a space in history” (106), for the sake of “an expanded theory of history as a space of life with the dead, as a life with those having‐been” (107). The “new” ethnography—“postprimitivistic” as Ruin writes, paralleling this with “posthumanism and the new materialism”—can now ascribe “‘agency’ to non‐living artifacts as well as to the dead” (108). The result is, as Ruin points out, not a little problematic, calling for care and sensitivity.

The fragmentary hints of the life of birds as one may read in the Derveni Papyrus may be less salient here than the broader Orphic tradition as such. In the same way, the Petelia golden tablets preserve a script to guide the mindless soul away from immediate disaster. If thirsty, the soul is told to avoid the first spring, where everyone else may be seen drinking their fill—a caution one can fear might never be read: will the soul remember to read or still be able to read?34 The souls of the dead given voice in the words of ghosts cannot be understood. In the Iliad, Homer relates the wailing ululation of Patroclus, an incoherent lament that does more to move Achilles than rational discourse. This is the destiny of heroes like Odysseus as Ruin glosses the rites that enable his encounter, his being‐with the thus‐summoned or risen dead. Things are different for the wise—note the difference from Oedipus, whose death and its sacrality Nietzsche details in his first book. Crucially, philosophy begins with Orphism. Thus for those mindful enough, philosophical enough to have practiced these Orphic rites, the next words are key: “I am parched with thirst and am dying; but quickly grant me cold water from the Lake of Memory to drink.”35

The focus here is Vergegenwärtigung, re‐presentation, reconstitution. This effects the work of sacrifice in Homer’s uncanny sense. Nietzsche tells us that if we mean to hear from the silent ghosts, we must give them blood. Odysseus, mantic as he was, sacrificed animal blood. By contrast, Empedocles cautions that this, given the unity of all with all, leads to what he calls “dining on oneself,” “Sichselbstverspeisen.”36 The blood we must give, Nietzsche says, is our own.

Zombie scholarship: on being “scientifically dead” – between usener and Nietzsche

… it is only if we bestow upon them our soul that they can continue to live: it is only our blood that constrains them to speak to us.—Nietzsche37

What I call “zombie scholarship” is commonplace. Books are written, but they are not read. A scholar stakes out a pathbreaking insight and others simply ignore it; they do not read it, or if they do, they are careful to avoid mentioning it. Thus I began this essay with a reflection on the sheer abundance of books on death and dying and on filmic allusions to the undead, or vampires, or to catastrophic futures, haunted by zombies. These are not necessarily the ghosts summoned by blood sacrifice, as Ruin writes, but films dedicated to ghosts, including the gently comic variation on “love stronger than death,” in the case of Alan Rickman’s dead cellist haunting his grieving lover in Truly, Madly, Deeply (1991), or Ghost (1990), featuring the frustrations of the ghosts as Patrick Swayze “saves” his living wife from his erstwhile murderer.38 To date, zombies themselves continue to thrive in the television series The Walking Dead (2010–).39

I note zombie scholarship via such pop references because Nietzsche is the zombie scholar of the Homer question as also of early Greek philosophy. Thus Heidegger begins his own reading of the Anaximander fragment by discounting, dead‐silencing, Nietzsche’s contribution. In his recently published Black Notebooks, Heidegger goes further: denouncing what he names the “fabulosity” of Nietzsche’s “supposed” rediscovery of the pre‐Platonic philosophers.40 Heidegger uses Nietzsche’s pre‐Platonics in place of Hermann Diels’s pre‐Socratics. It is no accident that Heidegger offers his own parallel rubric: pre‐Aristotelians. What Heidegger omits is any reference to Nietzsche’s extensive lecture courses on the topic.

To say that a scholar is scientifically “dead” is to say that the scholar is not cited and not that he never existed, not that his work was irrelevant. Normal science works, as Thomas Kuhn argues, by excluding certain paradigms, including entire traditions. If Nietzsche’s work on Diogenes Laërtius was indisputably foundational for his own field, this has not secured Nietzsche’s scholarly authority in that same field. Part of the reason for this overshadowing would be the general assessment of Diogenes Laërtius himself, declared “trivial” by Kirk, Raven, and Schofield while being “from our point of view important.”41 Thus Diogenes Laërtius is named “night‐porter to the history of Greek philosophy,” quoting Jonathan Barnes, who himself quotes Nietzsche: “no‐one can enter unless Diogenes has given him the key.”42 The distinction between Kirk, Raven, and Schofield’s “trivial” and Nietzsche’s “night porter” is a fine one. For today’s specialists in ancient history, including classics and ancient philosophy, Nietzsche is as dead to scholarship as Hermann Usener underlined the fact for his own students: anyone who writes in this way is “scientifically dead”—“wissenschaftlich todt.”43 The assertion holds to this day: scholars of ancient history, of ancient philosophy, of classical philology do not cite Nietzsche. There are rare exceptions, and even the exceptions carefully highlight academic reservations.

But how does one get to be “scientifically dead”? How does an accomplished scholar, called at an early age to an important professorial chair, whose work was recognized as being, as it would continue to be, influential for an entire discipline, nonetheless manage to become irrelevant in and to the working history of that same discipline? What happened? If few ask this question, answers are not lacking. Thus it is typically assumed that Nietzsche first missed his “true” calling as a famous philosopher and, in the course of a relatively short adult life, some three decades of productivity, simply whiled away two‐thirds of it on classical studies: ten years destroying his eyes to establish source scholarship as such (Thomas Brobjer’s work would provide support for this claim in its specificity),44 followed by a decade of teaching and writing as professor of classics in Basel. In this vision of Nietzsche’s personal becoming‐Nietzsche, Nietzsche’s twenty years of classical philology—Christian Benne counts twenty‐one years total in his monograph on this question45—was just a ‘wrong’ turn. Not only that, but experts will tell us that Nietzsche was lamentably bad at it—a junior classmate, Ulrich von Wilamowitz‐Möllendorff tells us so, and specialist scholars repeat the judgment—whereby, so the standard story goes, Nietzsche eventually came to his senses and proceeded to write Zarathustra and the Genealogy of Morals and so on.

All of this is myth.

What is not myth is personal attestation, as Nietzsche himself reports it, that Hermann Usener proposed a joint‐project with Nietzsche to prepare a scholarly source book of ancient Greek philosophers. Thus in a long letter written on June 16, 1869, from Nietzsche in Basel to Erwin Rohde in Rome, embedded in a paragraph musing on the likelihood of being “doch noch der futurus editor Laerti,” Nietzsche reports “in strictest confidence” that “Usener and I are planning a historical philosophical edition in which I participate with Laertius, he with Stobaeus, Pseudoplutarch etc. This sub sigillo.”46

On this account, what would ultimately come to be published as Diels’s Die Vorsokratiker was, at least at one stage, conceived jointly between Usener and Nietzsche. Nietzsche’s claim antedates while also according with Diels’s later report that Usener transferred his original role in this project to Diels, and Diels tells us that the project was one that was to have been shared between Nietzsche and Diels. Today’s established scholars cite Diels’s later report47 without noting Nietzsche’s report of his planned collaboration with Usener.

Apart from all this, Nietzsche’s contribution to modern “source scholarship” had already been established with his publications on Diogenes Laërtius in the Rheinisches Museum für Philologie, a leading classical journal.48 Thus Diels drew on Nietzsche’s research as a matter of course (he would not need to acknowledge this) for both his Doxographi Graeci (1879) and Fragmente der Vorsokratiker (1903).49

Death as History: personalities and succession theory

Who has ever put more water in their wine than the Greeks?—Nietzsche50

In his lectures on the pre‐Platonic philosophers, Nietzsche foregrounds philosophy as it appears in history.51 The first point is the sheer otherness of the Greek project.52 Framing his question in this historically hermeneutic fashion, Nietzsche underlines what Certeau emphasizes as a certain pathos, a “living solidarity with what has gone,” as Ruin cites The Writing of History (161). For Nietzsche, “What do we learn for the Greeks, we wish to ask, out of the history of their philosophy? Not, what do we learn for philosophy. We want to explain the fact that the Greeks practiced philosophy, something that is, given the ruling perspective on the Greeks, hardly self‐explanatory.”53 The question is hermeneutically minded (indebted to the concerns of his teacher Friedrich Ritschl), asking, first, how the Greeks moved “within themselves” toward philosophy, and, second, how the “philosopher” was present in and among the Greeks as such—this is for Nietzsche the question of the “person”—rather than merely how philosophy was specified—this is the question of philosophical doxa.54

The sole methodological access to such questions, so Nietzsche tells his students repeatedly, is and can only be the texts alone. Nietzsche reads his “pre‐Platonic philosophers” by foregrounding the initial need to first ascertain historical “facts,” for the sake of “doing” history as such, tracing alternate genealogies. The first lectures begin by emphasizing the importance of determining chronology, an emphasis that continues throughout. Herodotus reported Thales’s prediction of a datable solar eclipse, and Nietzsche cites then newly current astronomical research as decisive. There are, then, “fixed points” in Thales’s case.“55 For Anaximander, by contrast, the first datable event could only be “the conception and completion of his book πεϱὶ φύσεως.”56 The key for history is Anaximander qua author of the very first philosophical text, by contrast with Thales, who did not write. Nietzsche emphasizes the same point for Pythagoras and Socrates.57 In his Anaximenes lecture, Nietzsche details Apollodorus’s account of Anaximenes’s dates, foregrounding his “putative studentship” in received succession accounts: the Διαδοχαί.58

Teacher–student succession is a traditional means of asserting legitimacy whereby, as Nietzsche underlines, the motivation to establish it can lead to the suppression of contradictory chronologies. If one wants to argue succession, one will find it, just as Nietzsche will later tease that the Tübingen theologians go off into the bushes in search of, in their case: “faculties” [“Vermögen”].59 In this way, Plato argues on behalf of Socrates in his dialogues (thus Nietzsche includes Socrates as a pre‐Platonic philosopher), complete with various claims to studentship, including Parmenides and Anaxagoras. Conflicting claims for different teachers for the same thinker yield alternative genealogies of philosophy. The disparity between the views of teacher and student is as useless for clarifying matters in antiquity as it is for resolving disputes between thinkers today (think of Straussians but also Wittgensteinians and Cavellians, or Heideggerians, Derrideans, and such like).

Explicating both the givenness of authoritative dating and authoritative contradiction, skepticism will be required on rigorous historical grounds.60 Anaximenes cannot have been Anaximander’s student, by some two decades.61 Ancient accounts repeat an array of details already treated as idle at the time thus qua details “no one believes.” To this extent, “an sich,” Nietzsche argued, such accounts of teacherly succession would be “utterly unmethodical.”62 Tacking between such readings, Nietzsche foregrounds another account in Diogenes Laërtius whereby the twenty‐year‐old Anaximenes is claimed to have been Parmenides’s student (once again: two decades). Turning to the source for this testimony in Theophrastus, which sets Parmenides as a student of Anaximander, Nietzsche notes the dates of their flourishing for Anaximander at sixty‐four, giving Parmenides the studentship at twenty, such that forty‐four years later, likewise at the age of twenty, Anaximenes may be installed in the same lineage. The picture‐book chronology seems trustworthy yet by intercalating Parmenides on this “oldest” account, “thereby dies the διαδοχή Anaximander–Anaximenes.”63

Later chronologies shift the dates. Indeed, anyone who holds to the authoritative διαδοχή) is compelled, so Nietzsche writes, to date “retroactively,”64 following Simplicius, shifting both Anaxagoras and Anaximenes for the sake of the Ionian διαδοχή). Consequently Anaximander–Anaximenes become friends and contemporaries. Nietzsche encourages the student of ancient philology/ancient history to compare sources, by hermeneutic contrast. Here, we note Nietzsche’s thirteenth lecture on Anaxagoras, a lengthy lecture foregrounding chronology and “killed” by Nietzsche’s editors as reduplicative.65 Omitted from published versions of Nietzsche’s lecture courses for eighty‐two years, beginning with the 1913 Kroner edition,66 the editors, Otto Crusius and Wilhelm Nestle, refer the reader instead to Nietzsche’s thematization of Anaxagoras in his Philosophy in the Tragic Age of the Greeks. Obviously: Nietzsche speaks differently to his own students of philology than he does to a general public. The style and voice (and sometimes even the language of publication, not only German but also Latin) of Nietzsche’s source work (Diogenes Laërtius, Homer, Hesiod) differs from his more popular texts, such as his first book, The Birth of Tragedy out of the Spirit of Music. For the same reason, I noted pop culture examples above, as scholarly audiences differ from popular audiences while at the same time being included among them. And thus Nietzsche’s Philosophy in the Tragic Age of the Greeks omits the historical focus on chronology characteristic of the lecture courses.67

Nietzsche’s Anaxagoras lecture includes chronology and succession, emphasizing Anaxagoras’s primacy by contrast with doctrinal transmission, teacher to student, highlighting the personal account of Anaxagoras’s arrival in Athens. Not motivated in terms of studentship (given that there were no thinkers with whom Anaxagoras might have sought to study), there was, however, immediate bodily reason to flee Clazomenae in advance of the Persians.68 The Anaxagoras lecture remained unpublished until 1995, with inevitable losses for scholarship.69 Ruin’s book engages neither Nietzsche’s Homer nor Nietzsche’s pre‐Platonics nor Nietzsche’s repeated recourse to the metaphor of blood. Yet there is the working effect of what Ruin recalls for us as Michelet’s resurrectionism. On Nietzsche’s hermeneutic terms, we can only summon the voices of the dead past to limited life: we may call them to speak to us only on our terms and according to our taste. Thus Nietzsche reminds us of the danger of assuming that what we call the soul [die Seele—this would be Rohde’s Psyche] remains the same through all time. Per contra, the soul of the ancient master is ever and “yet another.” This otherness may perhaps be “greater,” Nietzsche argues, but it is at the same time “colder and distant from the allure of what is alive.”70 Here, I infuse the blood of current scholarship not simply for Nietzsche’s sake but in order to encourage others to bring the silent past to voice, as Heidegger wrote: re‐presenting it once again, “resurrected” in this Homeric sense, as Ruin reminds us via Certeau and Michelet—as there are so many ways of being with the dead.

1 Thomas W. Laqueur, The Work of the Dead: A Cultural History of Mortal Remains (Princeton: Princeton University Press, 2018). Cf., Hikaru Suzuki, The Price of Death: The Funeral Industry in Contemporary Japan (Stanford: Stanford University Press, 2002), and Sue Black, All That Remains: A Life in Death (London: Black Swan, 2019).

2 See the first chapter, “Not Selling,” in Jessica Mitford’s The American Way of Death Revisited [1963, 1998] (New York: Knopf, 2011).

3 Susan Jacoby, Never Say Die: The Myth and Marketing of the New Old Age (New York: Pantheon, 2011).

4 F. Gonzalez‐Crussi, The Day of the Dead and Other Mortal Reflections (New York: Harcourt, Brace, Jovanovich, 1993).

5 Sherwin B. Nuland, How We Die: Reflections on Life’s Final Chapter (New York: Penguin Random House, 1995).

6 See Ivan Illich, Limits to Medicine. Medical Nemesis: The Expropriation of Health [1995] (London: Marion Boyars, 2010). See further, Babette Babich, “Ivan Illich’s Medical Nemesis and the ‘Age of the Show’: On the Expropriation of Death,” Nursing Philosophy 19, no. 1 (2018), 1–14.

7 Seamus O’Mahony, The Way We Die Now (London: Head of Zeus, 2016). See also O’Mahony’s retrospective account: “Medical Nemesis Forty Years On: The Enduring Legacy of Ivan Illich,” Journal of the Royal College of Physicians of Edinburgh 46, no. 2 (2016), 134–139.

8 Alphonso Lingis, “The Return of Extinct Religions,” New Nietzsche Studies 4, nos. 3 and 4 (2000–2001), 15–28.

9 Lewis Binford, “New Perspectives in Archaeology,” ed. James Brown, in Memoirs of the Society for American Archaeology 25 (1971), 6–29.

10 John Gray, Straw Dogs: Thoughts on Humans and Other Animals (London: Granta, 2002).

11 This citation forms the first line of the introduction to Michel de Certeau, The Writing of History, transl. Tom Conley [1975] (New York: Columbia University Press, 1988), 1, citing Jules Michelet, “L’heroïsme de l’esprit.”

12 Ethnographers are not always happy with their own—this is a common characteristic across the disciplines—but Bruno Latour has long been critically, reflectively engaged with his own discipline, not unlike Nietzsche, who wrote Wir Philologen as an indictment of his own field. More on Nietzsche below, but see here, and note the subtitle, Latour’s An Inquiry into Modes of Existence: An Anthropology of the Moderns, transl. Catherine Porter (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2013).

13 I am enlightened here by discussions with Annette Hornbacher over a number of years; see Hornbacher, “Contested Moksa in Balinese Agama Hindu: Balinese Death Rituals between Ancestor Worship and Modern Hinduism,” in Dynamics of Religion in Southeast Asia, ed. Volker Gottowik, (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2014), 237–260.

14 See Babich, “‘The Answer is False’: Archaeologies of Genocide,” in Adorno and the Concept of Genocide, ed. Ryan Crawford and Erik M. Vogt (Amsterdam: Brill, 2016), 1–17, as well as Babich, “Nietzsche and/or/vs. Darwin,” Common Knowledge 20, no. 3 (2014), 404–411.

15 As Ruin writes: “The last lines of this infamous passage read: ‘The gradual abolition of slavery is therefore wiser and more equitable than its sudden removal. At this point we leave Africa, not to mention it again’” (105).

16 Robert Bernasconi, “Hegel at the Court of the Ashanti,” in Hegel after Derrida, ed. Stuart Barnett (London: Routledge, 1998), 41–63.

17 “Der wirklich ‘historische’ Vortrag würde gespenstisch zu Gespenstern reden.” Nietzsche, Vermischte Meinungen und Sprüche. Menschliches, Allzumenschliches II, §126, in Kritische Studienausgabe, ed. Giorgio Colli and Mazzino Montinari, (Berlin: de Gruyter, 1980), 431. Hereafter KSA.

18 Erich Bethe, “Homerphilologie Heute und Künftig,” Hermes 70 (1935), 46–58.

19 Nietzsche, “Homer und die klassische Philologie. Ein Vortrag. Basel 1869,” in Frühe Schriften, ed. Carl Koch and Karl Schlechta (Munich: Beck, 1994), 283–306.

20 Ibid., 304.

21 Nietzsche, Also Sprach Zarathustra I, in KSA, 4, 48. Along with Hölderlin’s language of “Die Blume des Mundes,” I use Nietzsche’s language of both blood and flowers in Babich, Words in Blood, Like Flowers: Philosophy and Poetry, Music and Eros in Hölderlin, Nietzsche, and Heidegger (Albany: State University of New York Press, 2006).

22 I cite Diogenes Laërtius, Lives of Famous Philosophers, VIII, 59, after G. S. Kirk, J. E. Raven and M. Schofield, The Presocratic Philosophers [1983] (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1993), 286.

23 J. K. Rowling, Harry Potter and the Philosopher’s Stone (London: Bloomsbury), 137.

24 Hugh Lloyd‐Jones, Blood for the Ghosts: Classical Influences in the Nineteenth and Twentieth Centuries (London: Gerald Duckworth, 1982).

25 William J. Richardson, S. J., Heidegger from Phenomenology to Thought [1963] (The Hague: Nijhoff, 1974), xxviii.

26 Nietzsche, Menschliches, Allzumenschliches, II §126; KSA 2.

27 Nietzsche, Human, All Too Human II, transl. Gary Handwerk (Stanford: Stanford University Press, 2013), 144.

28 Nietzsche, Human, All Too Human: A Book for Free Spirits, transl. R. J. Hollingdale (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1986), 299. [Assorted Opinions and Maxims].

29 I discuss this in several essays; for one example, see Babich, “Nietzsche’s Zarathustra and Parodic Style: On Lucian’s Hyperanthropos and Nietzsche’s Übermensch,” Diogenes 58, no. 4 (2013), 58–74.

30 See my introduction, “Signatures and Taste: Hume’s Mortal Leavings and Lucian,” in Reading David Hume’s “Of the Standard of Taste,” ed. Babette Babich (Berlin: de Gruyter, 2019), 3–22.

31 Nietzsche, Assorted Opinions and Maxims, §408.

32 See David Rieff, Swimming in a Sea of Death: A Son’s Memoir (New York: Simon & Schuster, 2008).

33 Nietzsche, Assorted Opinions and Maxims, §400.

34 Cf. Alberto Bernabé and Ana Isabel Jiménez San Cristóbal, “Arrival in the Subterranean World,” in Bernabé and Cristóbal, Instructions for the Netherworld: The Orphic Gold Tablets (Leiden: Brill, 2008), 9–59.

35 Ibid., 9. See, with reference to Nietzsche, Benjamin Biebuyck et al., “Cults and Migrations: Nietzsche’s Meditations on Orphism, Pythagoreanism and the Greek Mysteries,” Philologos: Zeitschrift für Antike Literatur und Ihre Rezeption 149 (2005), 53–77ff.

36 See Nietzsche’s discussion in his fourteenth lecture (on Empedocles), Vorlesungs Aufzeichnungnen (WS 1871/72–WS 1874/75), Zweiter Abteilung, Vierter Band, ed. Fritz Bornmann and Mario Carpitella (Berlin: de Gruyter, 1995), here 317. Hereafter KGW.

37 “Denn nur dadurch, dass wir ihnen unser Seele geben, vermögen sie fortzuleben: erst unser Blut bringt sie dazu, zu uns zu reden.” Nietzsche, Menschliches, Allzumenschliches I, §126, “Aeltere Kunst und die Seele der Gegenwart,” KSA 2, 431.

38 Ghost is visually valuable for its hellish ghouls, in a Homeric‐Dantesque context, rising from steaming night‐time vapors, illuminated black and red, ascending to seize their victim in the dark arches beneath an elevated subway in New York City’s outer boroughs.

39 To this one may add reference to The Game of Thrones columbarium of faces dedicated to the God of Death, or, on another level, the Harry Potter film series based on Rowling’s popular novels, including Death Eaters and the dead‐named Lord Voldemort, complete with a redemptive death by Rickman’s Professor Snape, a salvation afforded by bodily fluids, in this case: tears, in Harry Potter and the Deathly Hallows 2 (2011). We can add Neil Gaiman’s purpose‐written American Gods (2001, cable broadcast 2017), including its references to the Egyptian Book of the Dead and a hastily constructed allusion to the death of the old gods in the world of the new. If American Indian deities are inevitably underrepresented, perhaps it is to leave room for Kali, the Hindu goddess of death.

40 Thereby Heidegger indicates a then‐current claim. See, for a discussion with specific reference to history, Babich, “Machenschaft and Seynsgeschichte in the Black Notebooks: Heidegger on Nietzsche’s ‘Rediscovery’ of the Greeks,” Journal of the British Society for Phenomenology 51, no. 2 (2020), 110–123.

41 The Presocratic Philosophers, ed. G. S. Kirk, J. Raven, and Malcolm Schofield (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1983), 2.

42 Ibid., 118. Here, Jonathan Barnes cites Nietzsche, Historisch‐Kritische Gesamtausgabe: Werke, 5 vols., ed. Joachim Mette (Munich: Beck, 1933–1943), V, 126.

43 James Porter reviews of Nietzsche’s contributions to the discipline of classics, with bleak results, noting that “any Nietzsche may have had in the field of Presocratic philosophy will have consisted in a misprision and a reduction of the views variously on offer in his published and unpublished writings.” Porter, Nietzsche and the Philology of the Future (Stanford: Stanford University Press, 2000), 391. Porter observes that Nietzsche’s work on his pre‐Platonics would not have been influential for Diels’s pre‐Socratics. This last is not in dispute as I argue that Nietzsche’s contribution would be his original source scholarship on Diogenes Laërtius: Nietzsche, “De Laertii Diogenis fontibus,” Rheinisches Museum für Philologie. Neue Folge, vols. 23 and 24 (Frankfurt am Main: Johann David Sauerländer, 1868–1869), 632–653; 181–228 [in Latin]; Nietzsche, “Analecta Laertiana,” Rheinisches Museum für Philologie. Neue Folge, vol. 25 (Frankfurt am Main: Sauerländer, 1870), 217–231 [in Latin] (and see note 45 below). This source scholarship was as useful for Diels’s work as it was similarly valuable for Usener’s Epicurea.

44 See Thomas Brobjer’s many publications and see, too, Christian Benne, cited below.

45 Christian Benne, Nietzsche und die historisch‐kritische Philologie (Berlin: de Gruyter, 2005), 1.

46 “Usener nämlich und ich beabsichtigen ein philosophie‐historisches corpus, an dem ich mit Laertius, er mit Stobaeus, Pseudoplutarch usw. Participire. Dies sub sigillo.” Nietzsche, Sämtliche Briefe. Kritische Studienausgabe (Berlin: de Gruyter, 1986), III, 18.

47 Cf. the beginning pages of Jaap Mansfeld and David Runia, Aetiana: The Method and Intellectual Context of a Doxographer: The Sources (Philosophia Antiqua 73) (Leiden: E. J. Brill, 1997). Mansfeld and Runia do not cite Nietzsche’s 1869 letter to Rohde, and Glenn Most surprisingly, as editor of Nietzsche’s philological writings, omits any reference to this complicated historical context in his “Friedrich Nietzsche: Between Philology and Philosophy,” New Nietzsche Studies 4, no. 1/2 (2000), 163–170, originally published in German in 1994.

48 See, too, Nietzsche, “Beiträge zur Kritik der griechischen Lyriker,” Rheinisches Museum für Philologie. Neue Folge, vol. 23 (Frankfurt am Main: Sauerländer, 1868), 480–489 as well as Nietzsche, “Der Florentinische Tractat über Homer und Hesiod, ihr Geschlecht und ihren Wettkampf,” Rhenisches Museum für Philologie. Neue Folge, vols. 25 and 28 (Frankfurt am Main: Verlag von Johann David Sauerländer, 1870–1873), 528–540; 211–249.

49 Hermann Diels, Die Fragmente der Vorsokratiker (Berlin: Weidmann, 1903). That there are elements of a certain Wirkungsgeschichte may be evidenced by the publication of Diels, Doxographi Graeci (Berlin: Wiedemann, 1879). See Heidegger on this constellation—it is not the subject of his discussion but a prelude to his reading of Anaximander first published in 1950. Cf. Heidegger, Der Spruch des Anaximander, ed. Ingeborg Schüssler (Frankfurt am Main: Klostermann, 2010).

50 “Wer hat mehr Wasser in den Wein gegossen als die Griechen?” Nietzsche, Der Wanderer und sein Schatten, §336, KSA 2, 698.

51 Nietzsche, Vorlesung I in Nietzsche Werke. Kritische Gesammtausgabe, Vorlesungsaufzeichnungen, II, 2–5, ed. Fritz Bornmann and Mario Carpitella (Berlin: de Gruyter, 1995) [KGW] II4, 211. Nietzsche’s contrasting reference is to Hegel’s 1823 reflections on ancient philosophy from Thales to Aristotle. See G. W. F. Hegel, Einleitung in die Geschichte der Philosophie Hegel, ed. Johannes Hoffmeister (Leipzig: Felix Meiner, 1966).

52 Nietzsche, Vorlesung I. KGW II4, 211.

53 Thus Nietzsche continues, “Wer sie als klare, nüchterne harmonische Praktiker auffaßt, wird nicht erklären können, woher ihnen die Philosophie kam. Und wer sie wiederum nur als ästhetische, in Kunstschwärmereien aller Art schwelgende Menschen versteht, wird sich auch durch ihre Philosophie befremdet fühlen.” Nietzsche, KGW II4, 211.

54 Ibid., 212.

55 Ibid., 231.

56 Ibid., 239–240.

57 Historically methodological, Nietzsche proceeds to discuss Pythagoras, relaying his friend Rhodes’s epithet for Pythagoras as “grandmaster of superstition,” that is, ancient or primitive belief, noting that like Thales, Pythagoras left no writings (whereby to be sure “Pythagorean philosophy” is a different, later tradition linked with names other than Pythagoras and key to Greek mathematics and Greek music theory). Nietzsche, GW 4, 288; cf. KGW II4, 252.

58 See, again, Nietzsche, Die Διαδοχαί der vorplatonische Philosophen [1868–1869] (Philologische Niederschriften und Notizen aus der Leipziger Zeit), KGW II4. The editors date this lecture course as offered in 1874 and again in 1876.

59 Nietzsche, Jenseits von Gut und Böse, §11.

60 Nietzsche, KGW II4, 247.

61 The contradiction counters the theory of succession on ancient authority: “thus Apollodorus denies studentship, he denies the διαδοχή.” Nietzsche, KGW II4, 247.

62 Ibid.

63 Ibid., 248.

64 Ibid., 249.

65 Ibid., 302–313.

66 See Nietzesche’s Werke. Philologica. Unveröffentliehtes zur antiken Religion und Philosophie, ed. Otto Crusius und Wilhelm Nestle (Leipzig: Alfred Kroner Verlag, 1913), specifically, beginning with the course given in 1875–76: Der Gotterdienst der Griechen.

67 Indeed, one may also find this dating replicated as Die Διαδοχαί der vorplatonische Philosophen (1873–74) KGW II4, 613–632. The lecture on succession, although omitted from the English translation, may be found in the French translation, Les philosophes préplatoniciens suivi de les διαδοχαί des philosophes. Texte établi à partir des manuscrits, transl. Nathalie Ferrand (Paris: Éditions de l’éclat, 1994).

68 Here to quote Xenophanes: “In winter, sprawled upon soft cushions, replete and warm, munching on chick‐peas and drinking sweet wine by the fire, that is the time to ask each other: As if to Odysseus: ‘Who, and from where, and why art thou?’—or, with a wink, ‘And how many years are on your back, Bold‐Heart?’—or quietly, ‘Had you yet reached man’s estate when the Persians came?’”

69 The exclusion was fateful for the history of philosophy, historically speaking, noting the difference that had to have been made by the omission of the Anaxagoras lecture for Francis MacDonald Cornford’s reading between Plato and Pythagoras. To unpack that would take more than just another paper, and Nietzsche’s lectures remain to be tapped for philosophical, historical, and philological scholarship. Cf., however, Cornford, From Religion to Philosophy: A Study in the Origins of Western Speculation (London: Longmans, Green and Co., 1912) in addition to Cornford’s discussion of Plato and Parmenides as well of Plato’s Cosmology and his The Unwritten Philosophy and Other Essays [1950] (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1967).

70 Nietzsche, KSA 2, 431.

Babette Babich

RUIN, Hans. Being with the Dead: Burial, Ancestral Politics, and the Roots of Historical Consciousness. Stanford: Stanford University Press, 2019. 272p. Resenha de: BABICH, Babette. Blood for the ghosts: reading Ruin’s Being With the dead with Nietzsche. History and Theory. Middletown, v.59, n. 2, p.255-269, jun. 2020. Acessar publicação original [IF].

Haunting History: for a deconstructive approach to the past | Ethan Kleinberg (R)

Haunting History, livro publicado recentemente pelo historiador estadunidense Ethan Kleinberg explora os desafios que o diálogo com a desconstrução derridiana impõe à prática da história. O autor propõe que historiadores e historiadoras enfrentem as questões suscitadas por esse incômodo encontro, a fim de promover a persistente desconstrução da lógica de pensamento da história [1]. O livro chama a atenção pelas figurações narrativas empregadas por Kleinberg, que demonstra significativa preocupação com a íntima relação estabelecida entre forma e conteúdo da obra.

Ao mobilizar estórias de fantasmas, entre elas A Christmas Carol, de Charles Dickens, e The Legend of Sleepy Hollow, de Washington Irving, o livro ressalta o caráter espectral, fantasmático, indomável, desordenado e incômodo do passado. Diferencia-se por recorrer à literatura para refletir sobre o passado; ou seja, a literatura não opera como fonte empírica que diz sobre a sociedade que a produziu, mas como recurso provocativo, teórico e imaginativo. Essa estratégia permite trazer à narrativa um passado capaz de assombrar o presente como um espectro.

Em diálogo com um conto de Franz Kafka que versa sobre a construção de estruturas como a Grande Muralha da China e a Torre de Babel, Kleinberg lança indagações sobre as condições de averiguação do próprio passado. No conto, a Grande Muralha não foi construída de maneira contínua; algumas sessões foram construídas à princípio, espaçadamente, ao passo que as brechas deixadas foram preenchidas ao longo de séculos, de modo desordenado. O autor, então, pergunta ao seu leitor:

E se, de fato, algumas sessões da muralha nunca foram sequer construídas? E se mais tarde, com o tempo, passou-se a acreditar que essas lacunas eram partes faltantes da muralha que haviam sido destruídas, deterioradas, ou perdidas? [2]

A estória de Kafka sobre a Grande Muralha é ponto de partida para construção de uma interessante metáfora acerca da história. Há aqui a crítica a uma produção historiográfica que busca a produção de um snapshot do passado, tomado como reprodução fiel, ontológica, real. O autor coloca em cheque a capacidade do historiador – enquanto único e privilegiado observador – em distinguir e percorrer as lacunas presentes na grande muralha da história. Afinal, como diferenciar as partes construídas e perdidas daquelas que nunca foram sequer construídas? É possível dotar os “fatos históricos” de um caráter ontológico e separá-los das formas como foram representados narrativamente? Nesse sentido, Ethan Kleinberg confere ao passado um senso de mutabilidade que, se não espanta e assombra, certamente desestabiliza os parâmetros que regem a disciplina.

O primeiro capítulo do livro consiste em uma história intelectual [geist-geschichte] e uma história de fantasmas [geistergeschichte]. O autor narra a recepção da desconstrução pela historiografia estadunidense como uma história assombrada, cujo personagem principal – a desconstrução – age como um espectro que insiste em assombrar a prática disciplinar. Para isso, combinam-se recursos literários ligados às estórias de fantasmas e estratégias caras à história intelectual, de modo que convivem na narrativa, com pouca ou nenhuma cerimônia, atos de assombramento, conjuração, esconjuração e exorcismo, ao lado de citações de artigos, livros, entrevistas, resenhas, réplicas, e tréplicas. Os personagens são revistas, livros, acadêmicos, fantasmas, espectros e poltergeists. Forma e conteúdo convergem para apresentar a desconstrução como um fantasma incômodo, aceito por poucos, esconjurado por muitos, tratado por tantos como objeto de espantado ceticismo e culpado fascínio. Entre os fantasmas do período – giro linguístico, pós-modernismo, pós-estruturalismo, etc – a mais temida, a desconstrução, precisava ser exorcizada.

Como um poltergheist, a desconstrução fez sentir seus efeitos. Assombra os historiadores(as) precisamente na medida em que evidencia segredos tão bem escondidos da história: desnuda as escolhas autorais que participam da elaboração narrativa e argumentativa da produção historiográfica, põe em destaque a necessidade da imaginação para a prática da disciplina, evidencia as peripécias envolvidas no tratamento com a linguagem.

Para que a história entregue “verdade” descomplicada esse segredo [o espectro da revisão, a possibilidade de desconstrução] precisa continuar escondido, mas cada vez que o relato histórico de um evento é revisado, o próprio ato de revisão revela a instabilidade da verdade histórica e da possibilidade de recontar o que “realmente aconteceu”. [3]

O caráter fantasmático e incômodo da desconstrução se agrava na medida em que essa se torna um termo do senso comum que agrupava supostos “pós-modernos”, “pós-estruturalistas”, “relativistas”, além dos “desconstrucionistas” e de quaisquer historiadores(as) que com esses dialogassem. Em sua acepção mais popular, a desconstrução passou a ser conhecida como a “desestabilização de pronunciamentos autoritários” [4] , assumindo na academia estadunidense “o peso de uma posição política ou ideológica” [5] . A simplificação do modelo teórico derridiano contribuiu para que, mais tarde, em meio às nuvens de medo e à busca por verdades estáveis que sucedeu os atentados de 11 de setembro nos Estados Unidos, muitos se unissem para esconjurar o fantasma. A desconstrução foi associada à Heidegger, ao nazismo e até ao terrorismo, definido como expressão violenta do enfraquecimento de verdades universais como a liberdade e a vida. Será que isso foi suficiente para livrar-se de vez do fantasma?

A construção narrativa do primeiro capítulo evidencia a ausência de um número expressivo de historiadores(as) que utilizam a desconstrução como aporte teórico ou metodológico e, contraditoriamente, a presença de um “número desproporcionado de artigos atacando-a […] como perigosa para a prática da história” [6] . A abordagem desloca a oposição binária que enquadra presença e ausência como meros antônimos, enquanto a linguagem do conto assombrado subverte a forma como a história tem pensado e narrado as relações entre passado e presente. O passado está, presente e ausente, como um fantasma. Ou ainda, presenças e ausências operam juntas para assombrar o presente e a história.

Ethan Kleinberg emprega a desconstrução em uma crítica do “quadro epistemológico da história ortodoxa”, seu “próprio sistema ideológico, suas categorias de representação”[7] . Para isso, o terceiro capítulo examina autores como Chladenius, Dilthey e Droysen – ligados ao que se convencionou chamar historicismo – e demonstra que nem mesmo entre eles há consenso acerca da possibilidade de uma forma universal de acesso aos fatos históricos “tais como ocorreram”. O resultado é francamente irônico quando lido em contraste com o primeiro capítulo, que demonstra o quanto os historiadores contemporâneos – aqueles que afirmam ter superado os historicistas – continuam operando sob uma compreensão do passado embasada no que Ethan Kleinberg define como realismo ontológico.