Posts com a Tag ‘Topoi (Tpr)’

Le dossier sauvage | Philippe Artières

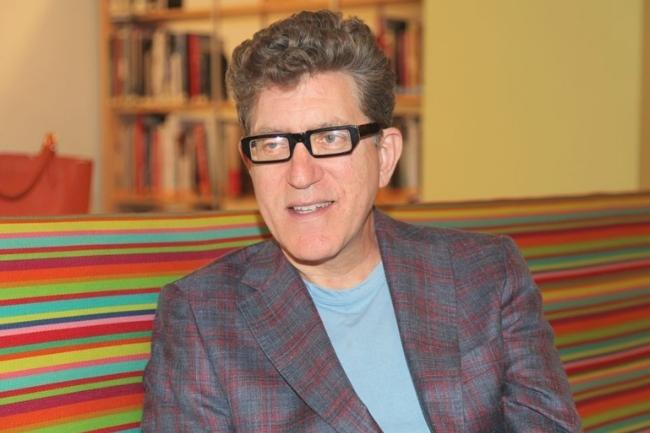

Philippe Artières | Imagem: Acervo do autor/LintervalleBlog

No mês de outubro de 2019 o imaginativo historiador Philippe Artières publicou O dossiê selvagem. Quanto a isso, nenhuma dúvida. O fato está aí, posto com clareza: um livro foi publicado, em tal data, por tal editora e, principalmente, sabe-se verdadeiramente sua autoria. Entretanto, ao longo das breves 160 páginas do livro, o leitor se depara com uma narrativa que se assenta na linha divisória, cinzenta, onde se equilibra e brinca com o falso e o verdadeiro, o factual e o contrafactual, o real e o ficcional, sem que em nenhum momento, contudo, abandone o terreno da história.

Mas o que é o “dossiê selvagem” que dá título ao livro? Trata-se de um conjunto de documentos (anotações manuscritas, reprografias de jornais ou revistas) agrupados em uma pasta de arquivo dos anos 1970, identificada com os dizeres “Vies sauvages”, numa caligrafia bastante familiar para o autor. Esses registros, fragmentados, essencialmente lacunares, referem-se a pessoas que, por razões diversas, saíram da cidade e foram morar em florestas, cavernas, regiões inóspitas onde, em sua maioria, buscaram estabelecer um modo de vida solitário e independente da civilização urbano-industrial. Esse conjunto reúne nomes e informações de pessoas que viveram desse modo “selvagem” em diferentes momentos da história, do século das Luzes aos anos 1980. Com raras exceções, a maior parte habitou regiões inóspitas da Europa e da América do Norte. Voltaremos a elas. Antes é importante familiarizarmo-nos com a descrição do material, aproximarmo-nos de sua história, a começar pelo modo como esse arquivo ganhou uma existência complexa e intrigante. Leia Mais

Pandemia cristofascista | Fábio Py

Fábio Py | Imagem: CONIC

Quando o presidente de um país, cujos mandatários há décadas não ousam descuidar do eleitor religioso, precisando também lidar com uma crescente bancada evangélica, usa o termo “cristofobia” em discurso diante da Organização das Nações Unidas – ONU, é sinal de que a religião ali não pode ser um tema menor na escrita da História atual. Pelo menos desde as últimas duas décadas do século XX enchendo estádios, templos e urnas, o movimento evangélico no Brasil, todavia, tem participação no curso dos acontecimentos da nossa contemporaneidade desproporcional à atenção que lhe tem sido dedicada pela academia. O livro Pandemia cristofascista, do teólogo Fábio Py, pode ser visto como um alerta sobre o custo que temos pago pela falta de compreensão deste fenômeno.

Trabalho sucinto, cujo eixo principal é a análise da “unção” conferida ao presidente Jair Bolsonaro por líderes das maiores organizações evangélicas do país durante a semana da Páscoa de 2020, o opúsculo divide-se em quatro seções. São elas: introdução; histórico e crítica da Frente Parlamentar evangélica (mais conhecida como “bancada evangélica”); estudo do processo de construção de uma imagem santificada do presidente da República em meio à escalada da pandemia de Covid-19; e conclusão, onde o comportamento dos líderes religiosos que contribuíram para a minimização da crise sanitária de 2020 é criticamente contraposto ao que seria esperado de sacerdotes genuínos, segundo o livro bíblico Levítico. Leia Mais

O fascismo em camisas verdes: do integralismo ao neointegralismo | Leandro Pereira Gonçalves

Leandro Pereira Gonçalves | Imagem: Arquivo pessoal/BBC News Brasil

O historiador dos fascismos históricos tem uma dupla dificuldade em tratar dos neofascismos, uma de ordem moral, outra de ordem teórica. Sobre a primeira – e em vista das sucessivas ondas de neofascismos do mundo posterior à Segunda Guerra – paira a pergunta: o que fazer quando a sensação de déjà-vu se apresenta para a sociedade? Inevitavelmente, ela se volta para aqueles que ela entende como os ‘guardiões do passado’, requerendo explicações sobre o fenômeno reincidente. No que concerne à segunda ordem de dificuldades, é certo que um dos mandamentos do historiador é ‘não farás pontes entre passado e presente em vão’. Se isso está correto, é certo também que aos historiólogos é imputada a obrigação de explicar o passado à luz do presente e o presente à luz do passado, numa espécie de retroalimentação.

Embora escoimados de certos rigores da ‘cenografia’ acadêmica, os autores de O fascismo em camisas verdes: do integralismo ao neointegralismo, apresentam à sociedade algumas pontes entre passado e presente que estão longe de serem vãs. Na obra publicada pela Editora da Fundação Getúlio Vargas (2020), os dois especialistas no campo dos ‘estudos verdes’ (um do campo dos fascismos históricos, outro dos neofascismos) juntaram forças numa tentativa, bem-sucedida, em nosso julgamento, de demonstrar o quão perigoso é enterrar o conceito de fascismo em 1945, abandonando, assim, o olhar fenomenológico. Nosso argumento ficará mais claro ao longo desta avaliação crítica. Leia Mais

Ghetto: the invention of a place, the History of an idea | Mitchell Duneier

Mitchell Duneier | Foto: Aaron Salcido/Zócalo

Em 25 de maio de 2020, a morte de George Floyd, um homem negro, em Minneapolis, por um policial branco, reascendeu uma onda de protestos trazendo novamente à tona questionamentos sobre como se dá a atuação das forças policiais contra a comunidade negra. Episódios como este têm sido recorrentes nos últimos anos: em 2014, em Ferguson, no Missouri, um policial branco matou o jovem de 18 anos, Michael Brown, e em 2015, em Baltimore, Freddie Gay, de 25 anos, também foi assassinado por um policial branco. Tal contexto nos faz indagar: quais são os fatores que levam a uma crescente violência contra as comunidades negras estadunidenses? O livro Ghetto: the invention of a place, the history of an ideia de autoria de Mitchell Duneier, de 2016, nos mostra que qualquer tentativa de compreensão desse fenômeno desassociada de uma análise de longa duração terá seu objetivo frustrado.

Professor de Sociologia da Universidade de Princeton, Duneier é autor de livros como Slim’s Table: Race, Respectability, and Masculinity, que venceu em 1994 o prêmio de melhor publicação acadêmica da American Sociological Association, e de Sidewalk, de 1999, que ganhou o prêmio de melhor livro pelo jornal Los Angeles Times. Formado em Direito pela Universidade de Nova Iorque, Duneier obteve seu doutorado pela Universidade de Chicago em 1992, tendo como objeto de estudo a etnografia urbana dos anos de 1920. Em Ghetto, o autor historiciza a construção desse conceito, mostrando como sua utilização foi mobilizada em diferentes contextos em virtude de questões sociais e políticas específicas. O livro abrange uma temática atual, uma vez que grande parte dos pontos abordados ao longo de seus seis capítulos permanece ainda hoje manifesto, e assistimos a uma retomada desses mesmos discursos no cenário político. Leia Mais

O romance de formação | Franco Moretti

Franco Moretti | Imagem: Salon

There is no stillness at that point. Its components split and diverge each time we try to bring them into focus, as if interior continents were wrenching askew in the mind.1

Eros the Bittersweet

Em prefácio à segunda edição (1999) de O romance de formação, Franco Moretti, crítico e historiador da literatura, reconhece com uma precisão impressionante um dos limites da sua primeira grande obra e de sua abordagem teórica de então, nomeadamente a união direta entre história literária e história ideológica. A intenção de produzir uma associação quase imediata entre literatura e ideologia já é confessada, mas sem que seja entendida como excesso, no prefácio original, a partir do emprego da categoria do filósofo Ernst Cassirer de “forma simbólica”. A definição com a qual opera, estabelecida de saída, delimita bem a questão direcionada aos seus disputados objetos (romances com uma crítica literária abundante), mas sobretudo o permite se posicionar criticamente ao que considera ser a longa tendência da Historiografia Literária (Cf. MORETTI, 2007): a de dispor do objeto estético como dotado de uma força que transcende seu contexto histórico, e não como parte dele. Leia Mais

Magie als Waffe gegen Schlangen in der ägyptischen Bronzezeit | Katharina Stegbauer

Angela Kaiser, Daniela Rutica e Katharina Stegbauer | Foto: fhm

Contextualização

A obra aqui analisada foi composta, originalmente, como uma tese doutoral na Fakultät für Geschichte, Kunst und Orientwissenschaften – Universität Leipzig. Após a publicação da tese, em 2010, o texto passou por incontáveis revisões bibliográficas e atualizações conceituais até a publicação do livro em seu formato final. Uma vez procedida a atualização da obra, ela veio inaugurar uma nova série acadêmica: “Ägyptologische Studien Leipzig”, que se dedica à publicação de estudos monográficos sob as regras do regime “Open Access”, via Propylaeum-ebooks1.

Graças à sua estruturação acadêmica original, a obra fornece ao leitor uma importante contextualização temática e conceitual sob a forma de um estado da arte sintetizando um século de desenvolvimento dos debates sobre a magia egípcia. Desse modo, a autora apresenta uma discussão historiográfica sobre como a antropologia cultural exerceu e exerce influência sobre o debate egiptológico. Leia Mais

Texto/ imagem e retórica visual na arte funerária egípcia | Ronaldo Guilherme Gurgel Pereira

Ronaldo Guilherme Gurgel Pereira | Imagem: Café História

Ronaldo Guilherme Gurgel Pereira é um egiptólogo brasileiro radicado em Portugal. Atua na graduação e pós-graduação em História da Universidade Nova de Lisboa e é o autor da primeira gramática de egípcio médio oficialmente publicada em língua portuguesa (PEREIRA, 2016).1 Com a publicação de sua gramática e, agora, do livro ora resenhado, Pereira vem contribuindo largamente para o desenvolvimento dos estudos sobre o Egito antigo no Brasil.

A obra Texto, imagem e retórica visual na arte funerária egípcia consiste em um erudito manual introdutório ao estudo da arte egípcia. O livro foi concebido de forma que possa ser utilizado em cursos de graduação e pós-graduação e, sobretudo, suprir a lacuna causada pela raridade de cursos de língua egípcia no Brasil hoje em dia. Porém, não se trata de um manual em um manual de língua egípcia propriamente dito; o estudo da língua é somente introduzido em relação àquele das representações artísticas – de suas convenções e elementos ocultos que podem ser lidos como textos, na medida em que os hieróglifos são essencialmente representações visuais que constituem as formas de construção e comunicação do simbolismo da arte egípcia. Portanto, tal como apresentado na introdução, o conhecimento da língua é considerado crucial para que se possa decodificar a arte como fonte de informações sobre a sociedade e a cultura egípcias. Leia Mais

A bailarina da morte: a gripe espanhola no Brasil | Lilia M. Schwarcz e Heloísa M. Starling

A pandemia de gripe espanhola foi um dos fenômenos mais devastadores que a humanidade já vivenciou. A doença irrompeu no hemisfério norte na primavera de 1918 e em menos de seis meses, matou milhões de pessoas em todo o mundo. Fenômeno global, a pandemia teve maior alcance e ceifou mais vidas do que a peste bubônica, que assolou grande parte da Ásia e da Europa em meados do século XIV. Apesar da abrangência e da destrutividade da pandemia de gripe de 1918-1919, durante muitos anos ela foi silenciada não só pelos que sobreviveram à catástrofe, mas também pelos historiadores, mais inclinados a investigar questões relativas à economia, à política e às guerras. Não à toa, o historiador norte-americano Alfred Crosby a denominou de “a pandemia esquecida”.

Contudo, nas últimas décadas do século XX, período marcado por sucessos da medicina, como a erradicação da varíola, e de derrotas imprimidas pela reemergência de doenças tidas como erradicadas e surgimento de novas, como a Aids, o olhar dos historiadores se voltou para a história da saúde e das doenças. Nesse contexto, estudos sobre epidemias e pandemias se multiplicaram em vários países e o Brasil tem seguido essa tendência com uma produção crescente de estudos sobre epidemias e pandemias do passado, realizados, sobretudo, nos programas de pós-graduação. Dentre as epidemias e pandemias estudadas, figura a de gripe espanhola (1918-1919), que vem sendo mapeada em várias partes do mundo, incluindo-se o Brasil. Leia Mais

O feroz mosquito africano no Brasil: o Anopheles gambiae entre o silêncio e a sua erradicação (1930-1940) | Gabriel Lopes

Já vai longe o tempo da história dos grandes homens, dos manuais escolares ilustrados com figuras varonis. Nas últimas décadas, o público leitor se acostumou com histórias da vida privada, do cotidiano, das mulheres e de outros atores ou mesmo protagonistas que até então eram vistos como subalternos ou meros coadjuvantes de uma história por demais eurocêntrica. Em 1961, Jean-Paul Sartre anteviu a emergência de novos atores na contemporaneidade ao prefaciar o livro Os condenados da terra, de Frantz Fanon. O filósofo percebeu que os indivíduos do “terceiro mundo” seriam os novos protagonistas de uma história pós-colonial. Alguns anos depois, Emmanuel Le Roy Ladurie propôs uma história assaz diferente. Ao estudar as oscilações climáticas na longa duração, o historiador contribuiu para relativizar o papel do ser humano e do seu lugar no palco da história.1 Na década seguinte, o balbuciar de uma história ambiental favoreceu novas perspectivas, menos dualistas e mais ecológicas, com ênfase nas complexas interações entre os seres vivos e suas correlações em diferentes ecossistemas (PÁDUA, 2010). Leia Mais

Pandemia cristofascista | Fábio Py

O pesquisador Fábio Py lançou, em junho de 2020, Pandemia cristofascista, publicação em formato e-book, pela editora Recriar. A obra é o quarto volume da série “Contágios infernais”, organizada por Fellipe dos Anjos e João Luiz Moura. O autor da obra em questão é doutor em teologia pela PUC-Rio e professor do Programa de Pós-Graduação em Políticas Sociais da Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF). O texto de Fábio Py chama a atenção logo no título, que é justificado pelo próprio autor:

São reflexões que versam sobre o contexto e vivência da pandemia desde os primeiros casos do novo coronavírus, no território. No título, há o termo ‘cristofascista’ porque essa é a forma de governo que está gerindo o contexto da pandemia. ‘Cristofascista’ porque instrumentaliza seu mandato pelo fundamentalismo evangélico conservador (PY, 2020, p. 9). Leia Mais

A metamorfose do mundo: novos conceitos para uma nova realidade | Ulrich Beck

O diálogo com sociólogos como Jürgen Habermas e Pierre Bourdieu ampliaram os horizontes da História e levaram a produções fundamentais dentro da historiografia. Contudo, parece que o trabalho de Ulrich Beck ainda não foi devidamente apreciado pelos historiadores. A metamorfose do mundo: novos conceitos para uma nova realidade pode ser uma oportunidade interessante para se aproximar de sua teoria social, além disso, é um diagnóstico histórico ambicioso sobre as transformações do mundo contemporâneo.

Ulrich Beck foi professor de sociologia na Universidade de Munique, na London School of Economic’s and Political Science e doutor honoris causa por diversas universidades europeias. As preocupações e questões desenvolvidas no conjunto de sua obra o colocam ao lado dos grandes intérpretes da modernidade, como o próprio Jürgen Habermas, Michel Foucault e Zygmunt Bauman. Beck tornou-se conhecido após a publicação de Risikogesellshaft (1986), traduzido para o português com o título Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade (BECK, 2011). Esse livro foi publicado no mesmo ano em que ocorreu o acidente nuclear de Chernobyl, as incertezas e o sentimento de falta de controle em relação ao uso da energia nuclear apresentavam uma impressionante coincidência com as análises desenvolvidas por Beck. Leia Mais

Formulário médico. Manuscrito atribuído aos jesuítas e encontrado em uma arca da igreja de São Francisco de Curitiba | Heolisa Meireles Gesteira, João Eurípedes Franklin Leal e Maria Claudia Santiago

A interpretação e a materialidade de manuscritos da Época Moderna, conforme a preposição “da” atrás empregada, procura ressaltar que os manuscritos a serem analisados são provenientes do período situado, grosso modo, entre os séculos XVI e XVIII. Não raro esses textos chegam ao presente experimentando autorias diversas, além de intervenções de copistas, proprietários, restauradores e leitores. Portanto, os manuscritos não deveriam ser percebidos hoje como se estivessem simplesmente “na” Época Moderna – eis aí a sutil diferença. A perspectiva vincula-se ao tema da materialidade social, uma apropriação do trabalho de Donald McKenzie sobre a bibliografia entendida como sociologia dos textos (MCKENZIE, 2018). Os textos, enquanto tecidos com textura (conforme a origem latina das palavras), sejam manuscritos ou impressos, possuem uma materialidade a ser estudada. Mas sua matéria é também social e histórica, a ser considerada na análise de um artefato proveniente de outro tempo, que passa por metamorfoses até chegar ao momento atual. Decorre daí a importância de se abordar nas pesquisas o percurso dos documentos – manuscritos ou impressos – em meio a arquivos particulares ou públicos. É fundamental também lidar com as diferentes leituras, por vezes expressas no próprio corpus documental, do objeto, mediante comentários, anotações nas margens etc., ou quando os manuscritos são transcritos, editados e impressos em forma parcial ou integral e passam a ser comentados por leitores vários, assumindo divulgação mais ampla por meio de publicações. Leia Mais

Ganhadores: a greve negra de 1857 na Bahia | João José Reis

O livro Ganhadores: a greve negra de 1857 na Bahia foi lançado em agosto de 2019 e preenche uma importante lacuna da historiografia a respeito das greves promovidas por escravos ou libertos. Como homens e mulheres escravizados viveram o cotidiano da escravidão urbana? O autor, João José Reis (UFBA), especialista em contar como os escravos se revoltavam, nos oferece uma riqueza de detalhes sobre a vida desses homens que resistiram a uma maior exploração dos seus corpos numa grande cidade escrava. O final da história está no título do livro e representa o nome dado a esses homens que ousaram contra a municipalidade soteropolitana: ganhadores, pois também venceram uma batalha que durou 10 dias e que paralisou a cidade de Salvador. Além deles, com esse livro ganharam todos os interessados em discutir a escravidão, o trabalho, a liberdade e a cidadania negra no oitocentos. Leia Mais

Ditadura/ anistia e transição política no Brasil (1964-1979) | Renato Lemos

Em tempos em que proliferam disputas narrativas e versões negacionistas a respeito da ditadura militar brasileira, a publicação do livro Ditadura, anistia e transição política no Brasil (1964-1979), do historiador Renato Lemos, chega em boa hora. Enquanto parte da população brasileira e políticos têm feito apologia do regime ditatorial, o autor expõe no livro o projeto daqueles que não agem assim por desconhecimento, mas sim por comprometimento com a face mais brutal da dominação burguesa no Brasil, como diz o professor Marcelo Badaró (UFF) no prefácio do livro.

Renato Lemos é professor titular de História do Brasil na Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordena o Laboratório de Estudos sobre os Militares na Política (LEMP/UFRJ)1. O historiador marxista defende o uso da nomenclatura “ditadura empresarial-militar” para designar o regime de 1964-1985, no lugar de “ditadura militar”, por entender que esta generaliza os militares, ao mesmo tempo em que oculta os vínculos de classe das lideranças civis beneficiadas pelo golpe. Leia Mais

História Pública e divulgação da história / Bruno L. P. de Carvalho e Ana Paula T. Teixeira

Bruno Leal Pastor de Carvalho e Ana Paula Tavares Teixeira / Fotos: Comunicação Ages e Café História /

A obra é uma coletânea composta de seis capítulos e três entrevistas produzidas por historiadores, jornalistas e por gente que transita nesses dois campos. São profissionais com perspectivas históricas variadas, com diferentes experiências e inserções distintas como produtores/mediadores de representações da História. O conjunto dos textos deste livro compreende diferentes linguagens e suportes da História Pública, com discussões sobre como ampliar o acesso do conhecimento histórico pesquisado em revistas acadêmicas, livros, vídeos do Youtube, sites, museus e espaços públicos da cidade.

Os coordenadores Bruno Leal Pastor de Carvalho e Ana Paula Tavares Teixeira são investigadores da História Pública no Brasil e contribuíram neste volume para o desenvolvimento da temática ao colocar juntos colegas que trabalham a dimensão pública do conhecimento histórico. Leia Mais

The Common Wind: Afro-American Currents in the Age of the Haitian Revolution | Julius S. Scott (R)

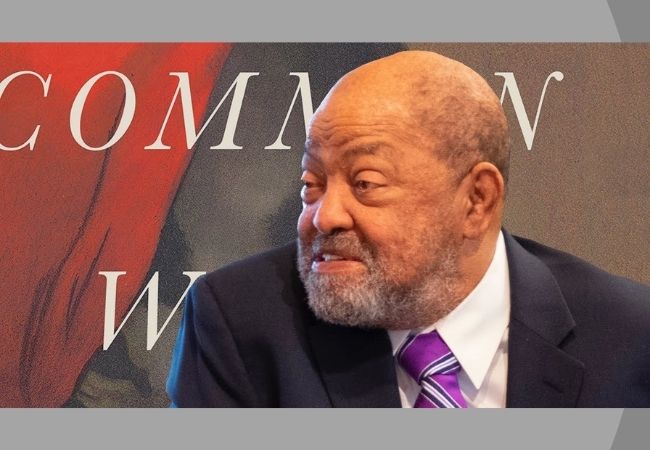

Julius Sherrard Scott / Foto: Scholars and Publics /

É difícil entender o intervalo de mais de trinta anos entre a defesa da tese e a impressão do livro, sobretudo porque o conteúdo manteve-se praticamente inalterado, porque o assunto é relevante e a narrativa é bem construída. Desinteresse editorial, desejo do autor em rever sua obra ou espera por um momento oportuno para reavivar a lembrança coletiva de que o Haiti ainda existe, como o terremoto de 2010, talvez possam ser elencados como hipóteses possíveis para essa longa espera. A bibliografia sobre o Haiti e, de forma mais ampla, o Grande Caribe, como Scott aborda no livro, não é extensa em inglês e é praticamente inexistente em português. [2] Por isso, talvez o primeiro ponto a ser destacado nesta resenha seja a necessária iniciativa de traduzir esse livro no Brasil, sem esperar a passagem de outras três décadas para que os leitores possam acessar uma experiência tão próxima à história colonial e imperial do país e tão inspiradora para os estudos históricos sobre a formação cultural brasileira e a história marítima ainda pouco praticada por aqui.

Chama a atenção a profusão e diversidade de materiais de que Scott se valeu para a escrita de sua história da circulação de ideias revolucionárias no Caribe setecentista: manuscritos oficiais de agentes da Coroa em arquivos espanhóis e cubanos, o mesmo tipo de fontes para a administração britânica em Londres e nas Índias Ocidentais, documentos de fundos privados em coleções estadunidenses, baladas cantadas por marinheiros negros e brancos em circulação por aquelas águas, narrativas de viajantes, propaganda abolicionista e jornais editados na América do Norte, nas Antilhas, no Reino Unido e na França. Exceto por periódicos que circularam em Portau-Prince e Cap Français, as fontes haitianas são praticamente ausentes do estudo, sinal de seu desaparecimento ou inacessibilidade ao longo da conturbada história humana e natural do país desde o século XVIII. “Pandora’s Box: The Masterless Caribbean at The End of the 18th Century”, o capítulo inicial, anuncia o contexto da ação revolucionária no Caribe. A perspectiva não é exatamente comparativa, mas leva em conta a diversidade de experiências coloniais e a grande expansão econômica baseada no boom da produção de açúcar na região. Aqui são consideradas também as formas de dominação oriundas de diferentes autoridades europeias a partir da vitória contra os piratas, bucaneiros e renegados que ocupavam aquelas ilhas e se organizavam por meio de regras próprias. Foi ao longo do século XVIII que a presença de escravizados africanos passou a se dar no Caribe de forma massiva – o que, se veio a transformar substantivamente a região, ao mesmo tempo manteve a imagem daquelas ilhas como lugares atrativos para desertores, escravos fugidos e toda a multidão de gente espoliada que pretendia viver sem obedecer às ordens de senhores.

O capítulo 2, “Negroes in Foreign Bottoms’: Sailors, Slaves, and Communication”, remete à visão de mundo de escravizados e seus senhores. Ambos reconheciam o potencial transformador do conhecimento das técnicas e formas de navegação. Tratava-se de algo perigoso e que criava homens insolentes, na visão senhorial, e que tendia para a construção de uma igualdade, no entendimento dos escravos. Olaudah Equiano, escravo marinheiro em meados do século XVIII e autor de uma celebrada autobiografia que parece guiar o capítulo, percebeu claramente que a mobilidade advinda dessa ocupação permitia certa igualdade com seus senhores, e não hesitou em “dizê-lo para sua mente”. Desgraçadamente para os senhores, muitos escravos com dificuldades de aceitar a disciplina que se lhes queria impor se engajaram no mundo do trabalho marítimo, inclusive porque seus senhores queriam se ver livres deles justamente por serem indisciplinados.

O terceiro capítulo, “The Suspense Is Dangerous in a Thousand Shapes’: News, Rumor, and Politics on the Eve of the Haitian Revolution”, pretende dar um aporte maior ao entendimento da revolucionária década de 1790 considerando seus antecedentes. O foco está dirigido à mobilidade de escravos, homens livres de cor e desertores militares e da marinha mercante que circulavam entre uma propriedade e outra, entre o campo e as cidades e entre as diversas ilhas, colocando em questão o controle social e a autoridade imperial. Ao fazer isso, alimentaram uma tradição de “resistência móvel” construída ao longo do Setecentos e que se radicalizaria nas décadas finais daquele século e no início do Oitocentos. As reações e tentativas de controle social mais severo por parte de autoridades metropolitanas e coloniais inglesas, espanholas e francesas são apresentadas nesse capítulo.

O capítulo 4, “Ideas of Liberty Have Sunk So Deep’: Communication and Revolution, 1789-93”, lança novas luzes sobre a repercussão da Revolução no Haiti nas demais ilhas. Ideias revolucionárias circularam não apenas em busca de adeptos, mas também como estratégia das autoridades imperiais em interação repressiva. Além de informações, oficiais baseados em uma ilha trocavam, com seus homólogos de outras Coroas, ajuda de todo tipo, militar inclusive. Os da Martinica pediram tropas ao governador de Cuba em 1790, diante das desordens que enfrentavam naquela colônia e da confusão revolucionária em que a própria metrópole francesa mergulhara em 1789, inviabilizando o envio de qualquer apoio. A causa da manutenção do controle social ultrapassava fronteiras linguísticas, imperiais e senhoriais. Mas os acontecimentos de 1789 e 1790 no Caribe, como afirma Scott, também ativaram as redes de comunicação afro-americanas. Se autoridades e proprietários ingleses, espanhóis e franceses construíram diálogos e articularam ações para se autopreservarem no Caribe ao longo do tempo, os escravos e homens livres de cor fizeram o mesmo.

O quinto capítulo, “Knows Your Interests’: Saint-Domingue and the Americas, 1793-1800”, concentra-se no impacto pós- -revolucionário nos impérios coloniais remanescentes e nos Estados Unidos. Porém, a amplitude geográfica do capítulo é menor do que o título promete. Houve mobilização militar nas colônias, num esforço para manter a ordem. Os escravos, por sua vez, mobilizaram- se e articularam ações que não foram apenas respostas ao aumento da severidade e da vigilância, mas que diziam respeito às suas próprias tradições organizativas. Esse processo foi intenso em Cuba [3], na porção oriental de Hispaniola, na Venezuela, em Curaçao e na Luisiana, apenas para mencionar algumas colônias em que a escravidão era a base da exploração dos trabalhadores. Desafortunadamente, a América portuguesa, maior colônia escravista do continente, ficou fora do quadro comparativo, decerto pela falta de domínio da língua portuguesa por parte do autor e pela reduzida bibliografia sobre a repercussão da Revolução Haitiana produzida no Brasil e em Portugal.

A circulação ou mobilidade espacial é o grande tema do livro. Negros africanos ou nascidos no Caribe e mestiços iam de uma colônia às outras, navegando distâncias que, embora relativamente curtas, lhes davam acesso a comunidades estrangeiras, com diferentes línguas e experiências de escravização e resistência. As oportunidades de disseminar conhecimentos e ideias e trocar informações objetivas não foram perdidas por aqueles escravos que se ganharam o mar e o mundo além do horizonte. O movimento dos navios e dos marinheiros oferecia não só oportunidades de desenvolver habilidades ou viabilizar fugas, mas criava formas de comunicação de longa distância e permitia que os afro-americanos transportassem, física e simbolicamente, seus modos de enfrentar as adversidades do cativeiro a outras partes, construindo resistências e concepções de liberdade globais.

A cultura marítima no Caribe era multirracial e multinacional. Escravos africanos ou nascidos nas colônias americanas eram partes importantes do contingente de trabalhadores do mar, mas o “submundo dos marinheiros” na região ao fim do século XVIII era formado também por milhares de britânicos e franceses. Tratava-se de uma população instável e que, por vezes, em razão de questões de mercado de trabalho ou de saúde, se estabelecia em alguma ilha à espera de melhores condições, enraizando- -se na cultura local de transitoriedade e de exposição às informações que circulavam rapidamente para os padrões daqueles tempos. No Caribe sabia-se dos acontecimentos das ilhas vizinhas, da Europa e da América do Norte: ali era a encruzilhada do mundo Ocidental, mais especificamente do hemisfério Norte, graças às correntes de comunicação estimuladas pela relativa proximidade, pelas facilidades da navegação e pelo aumento da atividade agroexportadora caribenha ao longo do século XVIII.

O axioma segundo o qual marinheiros eram desordeiros em terra encontrava plena comprovação no Caribe. Milhares de homens em trânsito representavam um problema para as autoridades locais responsáveis pela manutenção da ordem. Inúmeras leis foram postas em vigor para discipliná-los, do mesmo modo como se fazia para tentar regular a conduta dos escravos. Em tempos mais explicitamente conflituosos, como na Guerra dos Dez Anos (1780-1790), chegou-se a proibir que marujos britânicos nas Índias Ocidentais servissem a príncipes ou Estados estrangeiros. A proibição mostrou-se ineficaz.

A comparação entre escravos e marinheiros não é aleatória no trabalho de Scott. Ele nos deixa ver como ambos tiveram experiências em comum e causas pelas quais militavam juntos: o engajamento compulsório independentemente da condição, a submissão a punições arbitrárias, a pressão para embarcarem em navios mercantes contra sua vontade e a visão sobre ambos como perturbadores da ordem pública. Bom exemplo foi um ato policial de 1789, em Granada, prevendo penalizar escravos, mestiços livres e marinheiros que atentassem contra a própria saúde e a moral, porque seus comportamentos, vistos como dissolutos, eventualmente seduziam pessoas de outras condições.

Escravos e marinheiros conviviam a bordo, como tripulantes dos mesmos navios, mas a experiência também replicava em terra. Marinheiros eram os consumidores naturais das roças escravas caribenhas e, apesar do empenho policial, era difícil impedir que escravos lavradores ou em fuga fizessem comércio com marinheiros famintos e fragilizados depois de uma longa viagem, ávidos sobretudo por frutas e outros alimentos frescos. O contato e o convívio entre marinheiros e negros naquelas ilhas não tiveram apenas consequências econômicas, mas também forjaram elementos da cultura: muitas canções de trabalho populares no mar, disseminadas por marujos britânicos pelo mundo afora no século XIX, têm extraordinária semelhança com as canções escravas do Caribe. Scott afirma haver evidências consideráveis de que muitas canções podem ter se originado da interação de marinheiros e negros nas docas das Índias Ocidentais e que a teoria da origem e desenvolvimento das línguas crioulas no Caribe enfatiza o contato entre marinheiros europeus e escravos africanos e africano-americanos.

O ponto de intersecção de toda essa gente trabalhando em trânsito era Saint-Domingue, lugar de extraordinária diversidade de grupos de marinheiros europeus, a julgar pelos relatos do próprio ministério da Marinha francês na década de 1790. Mesmo com os monopólios coloniais e suas diferentes nomenclaturas (a flota espanhola, o exclusif francês, o British Navigation Act inglês), o contrabando grassava por ali, pondo em contato colonos europeus, marinheiros de diferentes metrópoles e escravos caribenhos e de variadas origens africanas. A razão dessa diversidade também entre os escravos, para além do tráfico direto com a África, era a sede por mão de obra em Saint-Domingue, o que fazia daquela colônia francesa um repositório de escravos fugidos a partir de 1770, vindos de Jamaica, Curaçao e, a julgar pela língua de alguns deles, também do Brasil. Muitos desses escravos em fuga se engajaram ativamente em rebeliões antes mesmo de 1789 e desempenharam papéis relevantes nos anos revolucionários – por exemplo Henry Christophe, segundo presidente do Haiti independente, nascido em St. Kitts, nas Índias Ocidentais britânicas.

O comércio e a circulação de marinheiros por aquelas bandas não só traziam notícias de fora como transmitiam ao resto do mundo o que se passava em Saint-Domingue. Scott reconhece que as revoltas de negros no Caribe em fins do século XVIII inspiraram os escravos nos Estados Unidos e em muitas das Antilhas. Em termos materiais, a afirmação encontra base no volume comercial entre Estados Unidos e Saint-Domingue em 1790: o montante das trocas, nessa altura, excedia aquelas feitas com todo o restante do continente americano, e era superado apenas pelo comércio com a Grã-Bretanha.

Scott foi um dos primeiros historiadores a identificar na mobilidade espacial advinda da navegação um importante indicador de autonomia e, eventualmente, liberdade para os cativos que conseguissem trilhar esse caminho. Os navios carregados de açúcar e rum circulando pelo Caribe possibilitavam escapar do rigoroso controle social existente nas sociedades escravistas e principalmente os navios menores eram vistos como instrumentos de fuga. Problemas diplomáticos e policiais decorriam dessa mobilidade não autorizada, mas o foco do autor se firma nos marinheiros e escravos desertores que elegeram as ilhas caribenhas como seus locais preferidos.

No Atlântico, mais do que em outros oceanos, e no Caribe, de forma concentrada, o comércio marítimo de longa distância e de cabotagem envolvia homens escravos e livres de cor. No caso dos escravos, envolvia também perspectivas de autonomia e liberdade dadas não só pela mobilidade como também pelas chances de se diluir em meio à multidão reunida nos portos, formada por indivíduos que, ao serem observados, não podiam ser definidos como livres ou cativos apenas pela cor de suas peles. Os mesmos jornais jamaicanos que publicavam anúncios de senhores vendendo negros especializados em trabalhos marítimos também publicavam anúncios de fuga de gente que certamente usara o mar como rota para desaparecer das vistas de seus senhores. Scott interpreta a “mística do mar” nas sociedades escravistas insulares do Caribe, ao salientar a vida a bordo de um pequeno navio de cabotagem ou do comércio intercolonial como uma alternativa atrativa à vida marcada pela hierarquia severa nas lavouras açucareiras. Mesmo escravos sem experiência marítima podiam conhecer alguns termos náuticos graças aos versos das canções populares e fingirem serem marinheiros livres. Ávidos por força de trabalho, os capitães dos navios quase nunca inquiriam cuidadosamente cada marinheiro engajado. Durante a década de 1790, antes e depois da Revolução de Saint-Domingue, sujeitos envolvidos no mundo do trabalho marítimo – marinheiros da navegação de longa distância, de pequenos navios de cabotagem no comércio intercolonial, escravos fugidos, marujos desertores brancos e negros – assumiram o centro do palco. No mar ou em terra, homens e mulheres sem senhores desempenharam um papel vital, espalhando rumores, reportando notícias e atuando como correia de transmissão de movimentos antiescravistas e, finalmente, da revolução republicana em curso na Europa.

A Revolução do Haiti tornou-se lendária não só porque foi a primeira experiência de liberdade coletiva e de construção de uma nação por ex-escravizados que retiraram à força seus senhores de cena, mas também pelo que representou como possibilidade na imaginação de escravos e senhores espalhados pelo mundo ocidental onde a escravidão era a base da acumulação de riquezas. A crença na determinação histórica, fruto da autocondescendência pela suposta descoberta de modelos explicativos eficazes, encontra nesta encruzilhada do Ocidente um incômodo para os historiadores mais seguros de suas opções teóricas. O passado torna-se sempre mais complexo quando é considerado da perspectiva de seus agentes.

Referências

ANDRADE, Everaldo de Oliveira. Haiti, dois séculos de história. São Paulo: Alameda, 2019.

FERRER, Ada. A sociedade escravista cubana e a Revolução Haitiana. Almanack, n. 3, p.37-53, jun. 2012.

FERRER, Ada. A sociedade escravista cubana na época da Revolução Haitiana. In: CUNHA, Olívia Maria Gomes da.

Outras ilhas: espaços, temporalidades e transformações em Cuba. Rio de Janeiro: Aeropolano/FAPERJ, 2010. p. 37-64.

GRONDIN, Marcelo. Haiti. Col. Tudo é História. São Paulo: Brasiliense, 1985.

JAMES, Cyril Lionel Robert [1938]. Os jacobinos negros: Toussaint L’Ouverture e a revolução de São Domingos. São Paulo: Boitempo, 2000.

REDIKER, Marcus. O navio negreiro: uma história humana. São Paulo: Companhia das Letras, 2011.

REDIKER, Marcus; LINEBAUGH, Peter. A hidra de muitas cabeças: marinheiros, plebeus e a história oculta do Atlântico revolucionário. São Paulo: Companhia das Letras, 2008.

SCOTT, Julius S. The Common Wind: Afro- American Currents in the Age of the Haitian Revolution. Londres; Nova York: Verso, 2018.

Notas

- Autor de A hidra de muitas cabeças: marinheiros, plebeus e a história oculta do Atlântico revolucionário (em parceria com Peter Linebaugh) (2008) e O navio negreiro: uma história humana (2011).

- Exceções são os livros de Grondin (1985); de Andrade (2019) e, é claro, a tradução muito tardia de James (2000), editada pela primeira vez em 1938.

- O impacto da Revolução do Haiti em Cuba pode ser conhecido pelo leitor brasileiro com mais detalhes pelos trabalhos já traduzidos de Ada Ferrer (2010 e 2012).

Jaime Rodrigues – Professor da Universidade Federal de São Paulo / Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas / Departamento de História, Guarulhos/SP – Brasil. E-mail: [email protected].

SCOTT, Julius S. The Common Wind: Afro-American Currents in the Age of the Haitian Revolution. Londres; Nova York: Verso, 2018. 246p. Resenha de: RODRIGUES, Jaime. Uma encruzilhada do Ocidente: o Caribe setecentista como espaço histórico Topoi. Rio de Janeiro, v.22, n.46, jan./abr. 2021. Acessar publicação original [IF].

A renovação da Antiguidade pagã – WARBURG (Topoi)

Aby Warburg. Retrato-montagem de “Let’s Talk about Aby Warburg / youtube.com

Aby Warburg. Retrato-montagem de “Let’s Talk about Aby Warburg / youtube.com

WARBURG, Aby. A renovação da Antiguidade pagã: contribuições científico-culturais para a história do Renascimento europeu. Tradução de Markus Hediger, Rio de Janeiro: Contraponto, 2013. Resenha de: FERNANDES, Cássio. O legado antigo entre transferências e migrações. Topoi v.15 n.28 Rio de Janeiro Jan./June 2014.

Fora do restrito círculo de estudiosos da arte e da cultura do Renascimento, Aby Warburg (1866-1929), ao longo do século XX, ficou mais conhecido como criador de uma biblioteca pessoal transformada em instituto de pesquisa do que propriamente pelo teor de seus escritos. Por certo, sua biblioteca, sediada originalmente em Hamburgo e transferida para Londres depois da ascensão nazista na Alemanha, simbolizou o interesse que percorreu seu inteiro trajeto de estudioso. O Instituto Warburg para a Ciência da Cultura, ligado à Universidade de Londres, reúne um vasto material sobre a vida póstuma da Antiguidade, ou seja, a influência da cultura antiga sobre os séculos posteriores e seu papel na formação da Europa moderna. O tema de sua biblioteca paraleliza-se com o tema de sua obra.

Porém, a obra de Warburg não se constituiu como um corpus organizado em forma de livros ou de conjuntos de textos sistematizados pelo próprio autor. Ao contrário, Warburg jamais escreveu um livro, jamais obteve uma cátedra acadêmica, jamais tratou de delimitar de próprio punho o que desejava fosse publicado do vasto material composto por escritos curtos, conferências, cartas ou cursos ministrados como convidado na Universidade de Hamburgo. Os livros que se constituíram dos escritos de Warburg foram produto do interesse e da sistematização de outrem. Ele próprio editou apenas de modo fragmentário parte de sua produção textual, em revistas científicas, em publicações da própria Biblioteca Warburg ou como pequenos volumes separados. Mesmo assim, grande parte de seus escritos permaneceu inédita até o final de sua vida.

Os escritos de Warburg conheceram uma primeira sistematização, produto de um projeto editorial, no início da década de 1930, pelo esforço de Gertrud Bing, que, ao lado de Fritz Saxl, dirigia a biblioteca ainda em Hamburgo. Ambos haviam trabalhado ao lado de Warburg e também durante o interregno de sua ausência, entre 1918 e 1923, em que passou em tratamento na clínica psiquiátrica de Kreuzlingen, na Suíça. Do trabalho de organização de Gertrud Bing surgiu em 1932, pela editora alemã Teubner, a Gesammelte Schriften, que deveria constituir apenas a primeira parte do projeto de edição do legado textual de Warburg. Esse projeto, porém, delineado brevemente por Fritz Saxl na edição original, jamais seria levado a cabo. O livro de 1932 tornou-se, ao longo do século XX, a edição canônica dos escritos de Aby Warburg, sendo desde então reimpresso em língua alemã ou traduzido para outros idiomas. Esse livro ganha, em 2013, sua primeira edição brasileira, pela Editora Contraponto, do Rio de Janeiro, sob o título A renovação da Antiguidade Pagã: contribuições científico-culturais para a história do Renascimento europeu, com tradução de Markus Hediger. Antes disso, o que se conhecia de Warburg em língua portuguesa era apenas a sua tese de 1893, publicada em Portugal, em 2012, O nascimento de Vênus e a Primavera de Sandro Botticelli, pela Editora KKYM, de Lisboa.

A edição brasileira do livro canônico de Warburg tem o mérito de trazer, além do prefácio da edição de 1932, de autoria de Gertrud Bing, também o prefácio da edição de estudos de 1998, assinado em conjunto por Horst Bredekamp e Michael Diers. O prefácio de 1998 nos ajuda a compreender o contexto de surgimento do livro de 1932, numa perspectiva da história da fortuna da obra de Warburg, bem como aponta alguns aspectos que determinaram a interrupção do projeto editorial de sua obra.

Aby Warburg provinha de uma família judia de banqueiros de Hamburgo. Após uma incursão juvenil no estudo da medicina, voltou seus interesses aos temas estéticos e culturais, ingressando na Universidade de Bonn em 1886. Em Bonn, assistiu às aulas do historiador da cultura Carl Justi e do estudioso do mito e das religiões gregas antigas Hermann Usener, concentrando-se, já nos primeiros anos de estudo, na ideia de corrigir, sob um fundamento histórico-cultural, a concepção de Winckelmann a respeito da serenidade olímpica da Antiguidade. Esse ideal, formulado na juventude, transformar-se-ia numa espécie de obsessão, que, em certo modo, o acompanharia até o final de suas forças. Uma primeira viagem a Florença, em 1888, possibilita-lhe o encontro com o historiador da arte August Schmarsow, que, naquele momento, tentava formar, na cidade dos Medici, um instituto alemão de história da arte. Warburg permance em Florença por seis meses. Poucos anos depois, Schmarsow veria criado o Kunsthistorisches Institut in Florenz. De Florença, Warburg sairia com a ideia da futura tese, defendida não em Bonn, mas em Estrasburgo, sob orientação de Hubert Janitschek, estudioso do Renascimento, organizador da edição do De pictura de Leon Battista Alberti. A tese de Warburg, editada em 1893, trataria das pinturas mitológicas de Sandro Botticelli, na perspectiva da leitura, por parte do humanismo florentino do ambiente de Lorenzo de’ Medici, da tradição homérica pela via da transmutação latina realizada por Ovídio. Era uma compreensão do diálogo entre palavra e imagem no seio do humanismo florentino dos anos 1480, somada a uma perspectiva histórico-artística que perseguia a relação entre artista, comitente e conselheiro erudito. Warburg defendia, na tese, que as pinturas de Botticelli, O nascimento de Vênus e a Primavera, surgiram da encomenda de Lorenzo de’ Medici e sob a base iconográfica formulada pelo literato e professor de Ovídio na Academia Platônica de Florença, Angelo Poliziano. Poliziano, então, seria o mediador da relação entre Botticelli e Ovídio nas pinturas, que teriam sido executadas justamente para ornar o salão de debates da referida academia. A tese de Warburg aparece como primeiro capítulo em A renovação da Antiguidade pagã.

Na tese sobre Botticelli, Aby Warburg apresentava já o interesse pelo processo constitutivo das obras de arte e, ao mesmo tempo, sua disposição de seguir o caminho das transmissões do legado antigo no limiar da era moderna. E tudo isso é realizado num estudo de caso, analisando dois quadros para compreender, de modo individualizado, um problema histórico que certamente não se apresentava isoladamente, mas, ao contrário, indicava um edifício maior. Decerto, seu aprendizado em Bonn, com Carl Justi, teria contribuído para a elaboração de uma perspectiva microscópica. Justi havia aprendido com seu antecessor e mestre, Anton Springer (1825-1891), como abordar amplos problemas históricos focados em personagens individuais. Springer é o criador de um gênero historiográfico, muito empregado no âmbito dos estudos culturais e artísticos, que ficou conhecido como Monographie. Carl Justi transformou-se no mestre do gênero monográfico, autor de monografias sobre Michelangelo, Velazquez e Winckelmann.

Mas Warburg estivera também em Estrasburgo e, sob orientação de Janitschek, autor do livro Die Gesellschaft der Renaissance und die Kunst in Italien (A sociedade do Renascimento e a arte na Itália), aproximara-se da perspectiva da história social da arte. Esse aprendizado estava presente na tese de 1893, no movimento de ampliação da interpretação da arte florentina do Quattrocento do âmbito propriamente do artista em direção às etapas do processo criativo, que incluía, em primeira escala, as figuras do comitente e do idealizador erudito. Era um modo muito concreto de compreender a arte no âmbito da cultura do Renascimento.

O termo cultura do Renascimento, entretanto, remetia Warburg a um estudioso cujo nome é já uma referência ao tema e de quem Warburg afirmaria, logo depois, ser um seu continuador. Tratava-se de Jacob Burckhardt, a quem Warburg enviou a tese sobre Botticelli e recebeu de volta uma carta com as seguintes palavras: “com o seu escrito o senhor fez cumprir um passo adiante no conhecimento do medium social, poético e humanístico no qual Sandro [Botticelli] vivia e pintava”.

Burckhardt concedera a Warburg, de fato, o tema da cultura do Renascimento sob uma perspectiva de movimento e inter-relações culturais que o estudioso de Hamburgo aprofundará ao longo de seus estudos. O livro de Warburg é organizado em seções que, por sua vez, são compostas por textos de várias fases de sua vida, revelando que o autor lidou com alguns temas mais gerais, revisitando-os ao longo de sua trajetória. Algumas dessas seções temáticas são inteiramente ligadas a caminhos trilhados por Jacob Burckhardt. O mais claro exemplo é a primeira seção, “A Antiguidade na cultura burguesa florentina”, da qual faz parte a tese sobre Botticelli, seção facilmente referível ao centro do estudo de Burckhardt contido em seu livro mais conhecido, A cultura do Renascimento na Itália, de 1860. Além disso, é importante citar o texto warburguiano de 1902, “A Arte do retrato e a burguesia florentina”, que se anuncia, já na “Nota preliminar”, como continuação ao livro de Burckhardt sobre o tema, recentemente editado no Brasil: O retrato na pintura italiana do Renascimento. Warburg se utiliza de um único afresco, pintado por Domenico Ghirlandaio na Capela Sassetti, na igreja florentina de Santa Trinità, para compreender o problema da relação entre cristianismo medieval e paganismo antigo na Florença da segunda metade do século XV. A abordagem de Warburg colocava, de novo, no centro a relação entre comitente e artista, nesse caso, entre o retratista, Ghirlandaio, e o retratado, Francesco Sassetti, que representa o figura do burguês laico e culto do primeiro Renascimento florentino. Sassetti é o banqueiro, assolado cotidianamente pelo pecado da usura, que manda pintar sua capela fúnebre em homenagem a São Francisco, santo que simboliza o despojamento dos bens materiais e exalta a pobreza como redenção.

Entretanto, seria interessante nos voltarmos a outras duas seções do livro de Warburg, com o intuito de compreender o quanto foi-lhe importante o ensinamento de Burckhardt. A primeira delas intitulou-se “O intercâmbio entre as culturas florentina e flamenga”. Dois acontecimentos editoriais marcaram o encontro de Warburg com o tema das relações culturais entre Florença e Flandres no Quattrocento. O primeiro foi a edição póstuma de parte dos últimos escritos de Burckhardt sobre a arte italiana do Renascimento, em 1898, as Beiträg zur Kunstgeschichte von Italien (Contribuições à história da arte na Itália), que conteve três ensaios “O retrato na pintura”, “O retábulo de altar” e “Os colecionadores”. Uma das linhas interpretativas que atravessavam esses textos de Burckhardt era a importância da pintura flamenga para a formação do gosto artístico de uma classe de mercadores florentinos encomendantes das obras artes e, consequentemente, seu papel da execução da pintura em Florença. O outro acontecimento editorial importante para Warburg, nesse momento, foi o aparecimento, em 1888, do livro de Eugène Müntz sobre as coleções dos Medici no século XV, Les collections des Médicis au quinzième siècle, que também tinham sido de grande valia para os citados estudos de Burckhardt. O estudo do inventário dos Medici permitia compreender um progressivo interesse, em Florença, pela pintura de cavalete, sobre tela ou sobre madeira, em comparação com a tradicional pintura a fresco. Com esse processo, era possível perceber a importância da arte flamenga no ambiente dos Medici, e não apenas do ponto de vista da pintura, mas também da tapeçaria. A partir do livro de Müntz, era possível concluir que os flamengos tinham condicionado o desenvolvimento do primeiro colecionismo italiano, em especial, pela capacidade realística da pintura a óleo desenvolvida em Flandres, mas também pela facilidade de circulação dos tecidos, dos tapetes e dos quadros flamengos de pequenas dimensões, fato que antecede a circulação dos próprios artistas nórdicos na Itália. Desse modo, os inventários das coleções dos Medici confirmavam a importância da ligação entre a tarefa ditada pelo colecionador e o conteúdo de uma obra. Warburg, então, dedica-se a ampliar e aprofundar as indicações a esse respeito, presentes nos textos de Burckhardt, com estudos de casos entre os anos de 1899 e 1907. Toda a seção do livro trata desse tema, refletindo, uma vez mais, o interesse de Warburg em compreender as imagens como símbolos de circulações, de migrações de homens e de ideias, seu esforço em perfazer os caminhos das conexões, dos encontros entre elementos distintos, sua determinação em entender a fronteira como o próprio terreno da história. Além disso, encantava-lhe o fascínio do mundo refinado toscano pelos meios de expressar o vivo, trazidos à luz pela arte flamenga. Para Warburg, essa pintura é um exemplo emblemático da compreensão espontânea demonstrada pela burguesia toscana em direção à arte nórdica, resultado da mescla de elementos humanos que se atraem por seu contrário.

A outra seção que demonstra quão perene foi o influxo de Burckhardt sobre a obra de Warburg é aquela relativa ao tema da “Antiguidade e o presente na vida festiva do Renascimento”. Burckhardt tinha intitulado a parte 5 de A cultura do Renascimento na Itália de “A sociabilidade e as festividades”, entrelaçando o esplendor artístico nas cidades da Itália renascentista às festividades em sua formulação mais elevada, como um movimento superior da vida do povo, momento no qual seus ideais religiosos, morais e poéticos assumem uma forma visível. Warburg, por sua vez, buscou conceber a expressão humana na obra de arte figurativa como imagem da vida prática em movimento, tanto para o caso do culto religioso, quanto para aquele do drama da cultura por meio da festividade ou do palco cênico. A festa era, portanto, não apenas o momento de apresentação da expressividade artística, com todo o aparato que compõe a arquitetura decorada, mas sobretudo o palco da encenação da existência, quase uma transição da vida para a arte. Os cortejos e as encenações festivas eram, para Warburg, ocasiões para contemplar a vida social, bem como para interpretar o aparato artístico de que eram compostos. Esse aparato, em sua concretude, revelava-se, então, documento do significado histórico da Antiguidade clássica para os homens dos séculos XV e XVI na Itália, bem como no mundo nórdico, indicando ainda as ligações entre esses dois universos culturais.

Exatamente a busca de diálogo entre norte e sul dos Alpes havia movido Warburg a idealizar sua biblioteca particular. Sua intenção era reunir um acervo de livros e documentos que constituíssem as malhas de ligação entre o Sul e o Norte da Europa, concentrando num único lugar a livre consulta de publicações fundamentais sobre esse contato cultural. Ele, então, escolheu um tema que pudesse amalgamar sua proposta de seguir o diálogo e as relações transalpinas, sem deixá-los dispersar-se no infinito. Escolheu o tema da influência da Antiguidade, com o qual desenvolvia já à época seu trabalho de pesquisa.

Corria o ano de 1902 e, numa conversa em família, Aby Warburg adquiriu, por parte de seu pai, com o apoio de seu irmão mais velho, Max, a quantia de 1.700 marcos para instalar sua biblioteca no edifício onde permanecera até 1933, em Hamburgo. Era o início da Biblioteca Warburg para a Ciência da Cultura, transformada depois em instituto de pesquisa. A biblioteca nascia, assim, como fruto de um problema histórico de alta relevância, e talvez ainda hoje não explorado a contento: o problema das transposições históricas do mundo mediterrânico em direção è Europa nórdica, um tema que seguia, no início do século XX, a contrapelo dos caminhos políticos da Europa à beira dos conflitos nacionais. Enquanto Warburg buscava os contatos culturais, as transposições, as circulações de modelos literários e imagéticos da Antiguidade aos tempos modernos, do Sul em direção ao Norte, venciam, na Europa das primeiras décadas do Novecentos, as ideias de identidades nacionais, baseadas na noção de fronteiras naturais na formações dos povos europeus. Assim, ao final da Primeira Guerra, Warburg sucumbiu a uma forte crise psiquiátrica e foi internado numa clínica na Suíça, onde permaneceu até 1923.

No que se refere ao livro em questão, é importante salientar a intensificação dos estudos de Warburg em temas históricos que permitem um aprofundamento das inter-relações e transferências culturais entre o mundo mediterrânico e a Europa nórdica. As demais seções do livro apontam nessa direção, indo, nesse sentido, muito além da perspectiva de Burckhardt.

Em primeiro lugar, Warburg aborda o tema da Antiguidade italiana na Alemanha a partir da obra de Dürer, estudando, em 1905, a circulação de gravuras provenientes do ambiente de Andrea Mantegna no âmbito do artista de Nüremberg. Interessa a Warburg compreender, além propriamente da transposição da arte italiana ao mundo germânico, também a face bifrontal da influência da doutrina clássica no Renascimento, tanto ao norte, quanto ao sul dos Alpes. Warburg queria demonstrar que a Antiguidade chegou a Dürer, por intermédio da Itália, na forma de estímulos dionisíacos, mas também com a sobriedade apolínea.

Em 1908, estudando desenhos, gravuras e calendários dos séculos XV e XVI, provenientes da Itália e do mundo germânico, Warburg aponta para o momento em que ocorre uma mudança estilística nessas imagens pela entrada em cena das influências da escultura clássica sobre as representações tardo-medievais de imagens de deuses oriundos da Antiguidade tardia. Há, portanto, para o estudioso de Hamburgo, uma refiguração de ilustrações medievais provocada pela redescoberta renascentista da arte da Antiguidade. Para isso, ele realizava também, no estudo de 1908, as primeiras incursões no tema da astrologia.

De fato, Warburg dedica-se de modo sistemático aos estudos astrológicos a partir da leitura, realizada em 1907, do livro de Franz Boll (1867-1924). Filólogo clássico e professor na Universidade de Heidelberg, eminente especialista em história da astrologia, Franz Boll havia publicado, em 1903, Sphaera. Neue griechische Texte und untersuchungen zur geschichte der Sternbilder. Nesse livro, Boll, mediante fragmentos de textos e referências indiretas, conseguiu restituir um dos mais influentes tratados sobre o céu da Antiguidade Clássica, a Sphaera barbarica, do babilônico Teucro (séc. I a.C.). Partindo, então, do tratado de Teucro, Franz Boll empreende uma reconstrução detalhada da migração da astrologia e da astronomia grega por meio de suas transmissões no Oriente e na Idade Média latina. O texto de Teucro mostrava já, por sua vez, a contaminação e o enriquecimento da sphaera clássica com novos asterismos orientais, ou seja, o catálogo das estrelas fixas de Arato (séc. III a.C.). Na época helenística, esse céu de poucas constelações foi preenchido com novas figuras provenientes da tradição egípcia, aramaica e babilônica. Esse catálogo de constelações, mescla de elementos gregos e orientais, teve grande fortuna e, no curso do tempo, foi enriquecido com ornamentos astrológicos indianos e persas. Portanto, o tema do livro de Franz Boll é a história da compilação de Teucro, e de suas migrações na Antiguidade e na Idade Média, entre diversas culturas no Oriente e no Ocidente.

Warburg, por seu turno, havia começado a estudar intensamente a história da mitografia e da astrologia, focalizando a descrição das divindades pagãs nos textos medievais e a continuidade do imaginário astrológico da antiguidade nos tempos modernos. O livro de Boll despertou-lhe o interesse pelo estudo dos textos astrológicos indianos, o que seria fundamental para sua interpretação da iconografia das pinturas do Palácio Schifanoia de Ferrara. Em 1909, imerso no estudo sobre astrologia, Warburg entra em contato epistolar com Franz Boll. Em 1912, Aby Warburg apresenta, no X Congresso Internazionale di Storia dell’Arte di Roma, uma conferência em que decifra os afrescos do Palácio Schifanoia a partir da história da tradição astrológica. A conferência de 1912 representaria também o momento de apresentação para um público internacional de sua metodologia histórico-artística, onde a abordagem iconológica figurava em gênese. Na conferência, que na edição brasileira apresenta o título “A arte italiana e a astrologia internacional no Palazzo Schifanoia de Ferrara”, Aby Warburg encontrava nos afrescos a confirmação de sua hipótese de trabalho, qual seja, a transmissão ao Renascimento italiano de uma tradição iconográfica grega antiga, através da mediação indiana e árabe. Era essa uma forma de sobrevivência dos deuses pagãos que passava por um grande percurso migratório até tocar o território da Península Itálica, marcando a importância da tradição antiga para a formação da Europa moderna.

Com a conferência de 1912, Warburg observava o quanto o classicismo grego estava perpassado por elementos orientais, oriundos do Egito, da Pérsia, da Mesopotâmia. Portanto, sua noção de “antigo” tinha uma forte dose do primitivismo a minar o equilíbrio olímpico das divindades gregas. Paralelamente, sua noção de Renascimento ampliava-se ainda mais, ultrapassando em muito as relações entre arte nórdica e primeiro Renascimento na Itália, que até 1907 tinha dado um sentido a seus estudos histórico-artísticos. Com a conferência de 1912, Warburg distanciava-se de Burckhardt, tanto na concepção da Antiguidade grega, quanto na noção de Renascimento. Com o estudo sobre os afrescos astrológicos do Palácio Schifanoia de Ferrara, o Renascimento de Warburg absorve o vasto universo das interpretações árabes e indianas do mundo grego antigo, compreendendo, assim, um caminho migratório muito amplo a conectar o Renascimento italiano à Antiguidade grega.

O texto de 1912 é, então, emblemático na obra de Warburg por indicar um rompimento com todas as fronteiras que os estudiosos da arte e da cultura do Renascimento tinham até então estabelecido, dando um caráter internacionalista a sua interpretação. Nem mesmo as históricas fronteiras entre Ocidente e Oriente permaneceriam de pé depois de seu estudo apresentado em Roma. É curioso que essa abordagem tenha permanecido fora do centro nefrálgico dos estudos histórico-artísticos durante o século XX.

Assim, o livro canônico de Warburg, agora editado em língua portuguesa, cumpria em parte a tarefa de apresentar às gerações futuras o autor formado em ambientes intelectuais que, no final do Oitocentos, comunicavam a história social da arte com a história da cultura, a história das religiões e a nascente antropologia. Um autor que, de fato, jamais teve a intenção de dar vida a uma disciplina específica, mas, ao contrário, percorreu, movendo-se por resultados que a psicologia, a antropologia, a linguística da época lhe ofereciam, a evolução dos mecanismos fundamentais da expressão humana, que tinham conduzido determinadas culturas do antropomorfismo ao pensamento simbólico. Warburg, na verdade, procura demonstrar que o comportamento humano é sempre mediado pelo uso de símbolos. Com base nisso, sua busca não foi a de mover os símbolos para captar uma presumível verdade histórica neles submersa. Ao contrário, o movimento intelectual presente na obra de Warburg consiste em interrogar os símbolos sobre o que eles comunicam, localizando sua indagação no intervalo entre o páthos e o símbolo propriamente. Assim, Aby Warburg concentrou-se no intervalo pré-linguístico da experiência humana, situado entre a comoção causada pelos fundamentais sentimentos do homem, tais como a dor, a morte, o amor, e o impulso de representá-los com imagens, transformando-os em símbolos.

Desse modo, seu estudo direcionou-se ao mundo das formas simbólicas (então o mito, a arte, a linguagem, a ciência), como as tinha definido seu amigo e colaborador dos anos finais em Hamburgo, Ernst Cassirer, autor do livro dedicado a Warburg, A filosofia das formas simbólicas. No livro, Cassirer compreende as formas simbólicas não como imitações do real, e sim como órgãos da realidade, ou seja, como modo de converter o real em objeto de captação intelectual, tornando-o visível para nós.

Porém, a fase de maior colaboração intelectual entre os dois infelizmente não ficara registrado em A renovação da Antiguidade pagã. Exatamente a fase final de seu trabalho, após a recuperação da crise psicológica e o retorno, em 1923, às atividades na biblioteca de Hamburgo. Cassirer tinha chegado à cidade, para ensinar na recém-fundada universidade, em 1920, ao lado de Erwin Panofsky e do jovem Edgar Wind, este último estudante de doutorado. Essa fase da atividade de Warburg diz respeito a sua conferência sobre “O ritual da serpente”, ao projeto inacabado do “Atlas Mnemosyne”, à conferência autobiográfica “De arsenal a laboratório”, ao texto sobre Burckhardt e Nietzsche, aos cursos ministrados como convidado na Universidade de Hamburgo sobre Burckhardt e sobre “O método da ciência da cultura”. Também esteve fora do livro de 1932, traduzido no Brasil em 2013, uma série de textos de Warburg anteriores ao internamento na Suíça. A maior parte desse volumoso corpus permanece inédita em português, e, na verdade, só se tornou pública no início dos anos 2000, sobretudo na Itália e na Alemanha. Vale citar aqui o fundamental trabalho a partir dos manuscritos realizado pelo estudioso italiano, Maurizio Ghelardi, que traduziu diretamente ao italiano e publicou em dois volumes, em 2004 e 2008, as Opere de Aby Warburg. O trabalho de Maurizio Ghelardi traz ainda o mérito de editar a inédita correspondência entre Warburg e Cassirer, além da publicação em conjunto na Alemanha (traduzida na França) dos últimos escritos de Warburg, de algumas de suas cartas e da introdução ao Atlas Mnemosyne. Ghelardi é responsável, ainda, pela edição italiana dos estudos de Warburg sobre os índios pueblos do Novo México, bem como do próprio Atlas Mnemosyne. Este último, organizado a partir da edição alemã, que, sob os cuidados de Martin Warnke, é uma nova seleção dos escritos do estudioso de Hamburgo. É importante citar, ainda, a edição alemã de 2010, que mescla textos presentes no livro de 1932 com outros até então inéditos em alemão. Não citaremos aqui as edições de comentadores da obra de Warburg, surgidas sobretudo desde os anos 2000, trazendo importantes releituras de sua produção.

Tudo isso decerto não tira o mérito da edição recentemente traduzida no Brasil. Porém, revela a importância da obra de Warburg para o estudo das imagens, seja no âmbito da história da arte e da cultura, seja no campo da pesquisa antropológica ou da teoria da imagem. Oxalá a edição brasileira de 2013 sirva de incentivo para novas traduções e edições de escritos de Aby Warburg no Brasil.

Cássio Fernandes – Professor adjunto do Departamento de História da Arte da Universidade Federal de São Paulo. E-mail: [email protected].

A imagem sobrevivente – DIDI-HUBERMAN (Topoi)

DIDI-HUBERMAN, Georges. A imagem sobrevivente: história da arte e tempo dos fantasmas segundo Aby Warburg. Tradução de Vera Ribeiro, Rio de Janeiro: Contraponto; Museu de Arte do Rio, 2013. Resenha de: Di GIOVANNI, Julia Ruiz. Histórias de fantasmas para gente grande. Topoi v.15 n.28 Rio de Janeiro Jan./June 2014.

Uma ciência da cultura

Georges Didi-Huberman, filósofo, historiador da arte e professor da École des Hautes Études en Sciences Sociales, é um autor de destaque: tem mais de trinta trabalhos publicados na França, muitos dos quais foram e continuam sendo traduzidos em diferentes países. Tendo a história da arte e a teoria das imagens como temas principais, seus trabalhos vão do Renascimento aos problemas da arte contemporânea, e têm sido recebidos com interesse renovado entre historiadores e antropólogos, mas também no campo crescente da curadoria de arte. É também como curador que Didi-Huberman vem ao Brasil, em 2013, na ocasião do lançamento de A imagem sobrevivente: história da arte e tempo dos fantasmas segundo Aby Warburg, trabalho publicado em versão original na França há mais de dez anos. Em conjunto com o lançamento do livro foi realizada, como uma das primeiras atividades a ocupar o espaço do recém-inaugurado Museu de Arte do Rio (MAR), a exposição Atlas suite. A mostra exibiu fotografias cujo objeto é outra exposição também curada por Didi-Huberman, esta muito maior, realizada em Hamburgo, em 2011: Atlas: como carregar o mundo nas costas, produzida originalmente em 2010 no Museu Reina Sofia, em Madri. Segundo a sinopse do MAR, tratava-se não de quadros, mas de “fantasmas” de uma exposição espalhados pelo chão do novo Museu.

Atlas, a exposição original de 2010, era um desdobramento dos estudos de Didi-Huberman sobre Aby Warburg (1866-1929), historiador alemão a que se dedica o extenso trabalho de A imagem sobrevivente: “Warburg é nossa obsessão, está para história da arte como um fantasma não redimido – um dibuk – para a casa que habitamos” (p. 27). Os modos de pensar de Warburg, tal como inspiram Didi-Huberman em seu percurso de produção teórica e agora também curatorial, recebem no livro um tratamento aprofundado, sendo apresentados menos por uma forma argumentativa linear do que por meio de séries de aproximações entre textos, imagens, referências teóricas e objetos de diversas naturezas. Demonstrando influências explícitas e implícitas nos estudos deste “antropólogo das imagens” – Burckhardt e Nietzsche, Lucien Lévy-Bruhl, E. Tylor, Darwin, entre outros – e propondo relações intensas entre sua abordagem e as proposições de contemporâneos – Sigmund Freud e Walter Benjamin, fundamentalmente -, Didi-Huberman busca destacar elementos para uma apreensão de Warburg que vai muito além da história da arte antiga e do Renascimento a que este em princípio se dedicara. Para o autor, trata-se fundamentalmente de reconhecer em Warburg modelos temporais, culturais e psíquicos que abrem a história da arte a “problemas fundamentais”, em grande medida “impensados” da disciplina, não por fornecer-lhe uma lei geral alternativa, mas por colocar as singularidades das imagens para funcionar na descrição das relações entre modos de figuração e modos de agir, de saber ou de crer de uma sociedade: “passamos de uma história da arte para uma ciência da cultura” (p. 41).

Uma compreensão expandida da obra de Warburg como teoria da cultura tem motivado interesse crescente em suas ideias e inspirado diversas extensões de seus conceitos e procedimentos metodológicos, construídos no contexto de estudos da arte renascentista e barroca, para as análises da sociedade industrial e contemporânea. José Emilio Burucúa já indicou a importância desse entusiasmo por um sistema warburguiano percebido como capaz de englobar os conflitos do tempo presente, identificando na última década certa tendência desses interesses a se converterem em uma moda intelectual ou mania acadêmica na América Latina.1 A publicação do livro de Didi-Huberman, embora possa ser lida superficialmente como reforço dessas extrapolações tão interessantes quanto arriscadas, propõe ao leitor brasileiro a possibilidade de uma confrontação mais aprofundada com a densidade do pensamento de Warburg. O estudo detido de Didi-Huberman – organizado em três grandes segmentos: a imagem-fantasma, a imagem-páthos e a imagem-sintoma – oferece uma série de elementos a serem problematizados no percurso (que tanto nos interessa) de formulação de teorizações mais gerais sobre a cultura que tenham a arte e as imagens como foco e como perspectiva a partir da qual pensar as relações sociais e sua historicidade.

A indagação sobre as estruturas e dinâmicas dos regimes visuais que Warburg inspira parece acenar com a possibilidade de acedermos, por meio da complexidade das imagens, ao “olho do furacão” dos processos sociais, abarcar os lapsos e esquecimentos, recuperar tudo o que parece escapar a modos verbais e lineares da escritura da história. A obsessão pelas imagens está ligada, como afirma Stéphane Huchet, a um fascínio em torno do “estrato da experiência e da intuição anterior às formalizações científicas” e de uma ambição de incorporação dessa dimensão ao saber teórico.2 Essa ambição intelectual, se considerada apenas a partir de Warburg, já apresenta manifestações múltiplas o suficiente para ser irredutível a qualquer moda passageira. Mas admitindo, como propõe Huchet, estarmos na presença de “certa atmosfera warburguiana”, é relevante deixar-nos guiar pela leitura de Warburg construída por Didi-Huberman: não para reproduzi-la impensadamente, mas sobretudo para buscar entender quais são as particularidades da imagem que nos prometem ver o que fontes de outra natureza não mostram. De que modo, segundo ele, na ciência warburguiana da cultura, as imagens se tornam não apenas objetos do pensamento, mas elementos com os quais pensar o passado, o presente e o futuro?

Sobrevivência e fórmula gestual

Segundo Didi-Huberman, Warburg foi um pesquisador dotado de “maravilhosa lucidez quanto à história transindividual de seus objetos de estudo e paixão: as imagens” (p. 423-424). A primeira chave de apreensão dessa sensibilidade é um conceito tão fundamental quanto, dirá Didi-Huberman, mal interpretado: a sobrevivência ou Nachleben. Antes de mais nada, o modo de análise criado por Warburg nos coloca diante da imagem como algo que não se define apenas por um conjunto de coordenadas positivas (como autor, data, técnica, iconografia etc.). Uma composição visual é uma sedimentação de uma multiplicidade de movimentos históricos, antropológicos e psicológicos que começam e terminam fora dela. Não é um corte em uma linha do tempo, mas um “nó” de temporalidades: “ficamos diante da imagem como diante de um tempo complexo” (p. 34; destaque do autor). Onde a história da arte precedente explicava o “retrato” como gênero das belas-artes surgido no Renascimento graças ao triunfo do humanismo, do indivíduo e de novas técnicas miméticas, Warburg encontrará uma forma em que se entrelaçam marcas de diferentes tempos: práticas pagãs antigas, formas litúrgicas medievais cristãs e problemas artísticos e intelectuais do século XV italiano. Nessa perspectiva, a obra de arte não se deixa resolver tão facilmente pela história, apresenta-se antes como um “ponto de encontro dinâmico” (p. 41) de historicidades heterogêneas e sobredeterminações: relações com as múltiplas dimensões da vida, com os modos de agir, pensar ou crer, sem os quais toda imagem, segundo Warburg, perderia “seu próprio sangue” (p. 41). Haveria assim uma dinâmica interna das imagens, um tempo que lhes é próprio: denso, porque formado de sobreposições e misturas entre instâncias históricas particulares. A sobrevivência, do alemão Nachleben, é o nome deste tempo, afirma Didi-Huberman.

Inspirada inicialmente pelo uso do termo por Edward Tylor (survival) para descrever os vestígios de um estado social já desaparecido, que resiste sob formas deslocadas – como o arco e a flecha de guerras antigas sobrevivem como brinquedos infantis -, a noção warburguiana designa a intrusão de formas anacrônicas que obriga a uma visão complexa do tempo histórico. Embora evoque um horizonte epistemológico evolucionista, a forma sobrevivente de Warburg não é aquela que vence suas concorrentes em uma corrida contra a morte, e sim a forma inapta que sobreviveu subterraneamente ao próprio desaparecimento para reemergir de modo inesperado em outro ponto da história. Ao introduzir o conceito de sobrevivência para discutir o Renascimento italiano, período a que estava remetida a invenção da história da arte como tal, Warburg lançava luz sobre o caráter fundamentalmente impuro desse renascimento, pois “cada período é tecido por seu próprio nó de antiguidades, anacronismos, presentes e propensões para o futuro” (p. 69). Isso equivalia, segundo Didi-Huberman, a comprar uma briga quanto ao estatuto do discurso histórico em geral (p. 60-66).

Inspirado por Burckhardt, como afirma Didi-Huberman, Warburg reconheceria essa complexidade da articulação temporal como uma articulação formal (p. 89). Na arte, a forma dos detalhes, o movimento dos adornos ou as nuances cromáticas são vestígios dos conflitos em ação no tempo, as formas são portanto vivas, portadoras de jogos de força em estado de latência. É nesse sentido que as imagens de que trata Didi-Huberman são “sobreviventes”: formas da sobrevida de tensões já mortas, disponíveis para assombrar as periodizações e causalidades definidas pela história. Warburg definiria a história das imagens que praticava como uma “história de fantasmas para gente grande” (p. 72), pois desvelava em sua temporalidade específica, híbrida, a palpitação de conflitos que, apesar de enterrados, pareciam nunca encontrar repouso.

Uma morfologia das imagens sensível a seu caráter de “nó” temporal jamais pode prescindir de registrar seu caráter dinâmico: “não há morfologia, ou análise das formas, sem uma dinâmica, ou análise das forças” (p. 90), afirma Didi-Huberman; “toda a problemática da sobrevivência passa, fenomenologicamente falando, por um problema de movimento orgânico” (p. 167). O segundo conceito central daquilo que o autor chama de “lucidez” warburguiana a respeito do caráter das imagens responderia a este problema: de que modo as formas dinâmicas do tempo sobrevivente se manifestam como movimentos dos corpos?

A questão conduziu o historiador a uma antropologia das formas do gesto intensificadas por sua recorrência em tempos históricos e modos de representação díspares, da Antiguidade ao século XX europeu, passando pelos hopis na América do Norte. Warburg reconheceu essas formas recorrentes como fórmulas, modos de operação da tragicidade do tempo. Chamou-as de Pathosformeln, ou fórmulas de páthos. O conflito não resolvido estaria contido em uma memória do gesto, em uma tensão corporal que se repete deslocada, transformada ou convertida em seu contrário, como as mênades pagãs que reaparecem nos anjos renascentistas. Graças a sua atenção às imagens, Warburg teria encontrado vínculos entre o problema do tempo histórico e o tempo psíquico nos corpos agitados por afetos. As contorções, inclinações e texturas da forma humana, sua força patética, fornecem a matéria das imagens fantasma. A pesquisa sobre as fórmulas primitivas ou sobreviventes do movimento corporal era um caminho para compreender o que esse “primitivo” ou “antigo” queria dizer no presente (p. 193).

Lições do olhar

Ao explorar os conceitos de sobrevivência e fórmula de páthos construídos por Warburg, Didi-Huberman desenvolve a que talvez seja a proposição central de A imagem sobrevivente: a complexidade das imagens tal como tratada por Warburg é de natureza “sintomal”. Do entrelaçamento entre o presente do páthos, o passado da sobrevivência e a imagem do corpo, ele dirá: “Que é afinal esse momento senão o do sintoma (…) no qual só permite pensar a psicanálise freudiana, contemporânea de Warburg?” (p. 229).

O sintoma freudiano é o modelo que Didi-Huberman utilizou para demonstrar a atualidade das tensões que o olhar de Warburg destacava nas imagens e extrapolar esse olhar, desenvolver como formulações mais gerais seus modelos temporais e semióticos. Como sintoma, segundo o autor, é que as imagens se tornam uma via de acesso aos processos invisíveis e formas paradoxais da cultura: a imagem é nesse sentido um retorno do conflito recalcado sob uma forma deslocada, uma “formação de compromisso”. A clínica da histeria teria fornecido ao próprio Warburg um modelo sintomatológico para interpretar as fórmulas expressivas e encontrar nas imagens a temporalidade latente dos traumas.