Posts com a Tag ‘Escravidão’

Os brancos da lei: liberalismo/escravidão e mentalidade patriarcal no Império do Brasil | Jurandir Malerba

Não tem sido muito comum se fazer uma resenha de um livro em segunda edição. Os novos tempos acabam por nos impingir a última novidade. Contudo, assumimos esta ousadia por esse livro tratar originalmente de uma dissertação de mestrado do Programa de Pós-graduação em História da Universidade Federal Fluminense (PPGH-UFF) de excepcional qualidade, de um historiador que se tornou referência nos estudos da história do Brasil. Tal é o caso do livro de Jurandir Malerba, cuja primeira edição remonta a 1994, publicado pela Universidade Estadual de Maringá (UEM), oriundo da sua dissertação de mestrado defendida no PPGH-UFF, em 1992 – Sob o verniz das ideias: liberalismo, escravidão e valores patriarcais no Código Criminal do Império do Brasil – sob orientação do saudoso professor Hamilton de Matos Monteiro Leia Mais

Uma história feita por mãos negras | Beatriz Nascimento, organizado por Alex Ratts

Beatriz Nascimento | Imagem: AdUFRJ

Nascida em Aracaju (SE), Maria Beatriz Nascimento (1942-1995)[1] produziu reflexões diversas e dispersas em artigos, entrevistas, roteiros cinematográficos sobre a história do negro no Brasil, ganhando visibilidade no debate historiográfico no país, nos últimos anos, por conta da publicação de seus textos em livros (Ratts, 2006; 2021), reveladores da atualidade de suas ideias sobre as relações raciais e de gênero. Graduada em História, em 1971, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), ela contribuiu, decisivamente, para a rearticulação do movimento negro no Rio de Janeiro, seja “participando das reuniões no Centro de Estudos Afro-Asiáticos (CEAA), situado na Universidade Cândido Mendes (UCAM)”, seja criando coletivos como o Grupo de Estudos André Rebouças (GTAR), na Universidade Federal Fluminense (UFF). Ela cursou especialização em História do Brasil, na Universidade Federal Fluminense, ingressando no Mestrado Acadêmico, sem concluí-lo (Pinn; Reis, 2021, p. 3). Em 1995, o curso de Mestrado na Escola de Comunicação, na UFRJ, sob a orientação de Muniz Sodré, foi interrompido, abruptamente, por sua morte prematura. Grande parte dessa experiência de vida e trajetória acadêmica está no livro Uma história feita por mãos negras, organizado por Alex Ratts, e lançado em 2021.

Una historia de la emancipación negra. Esclavitud y abolición en la Argentina | Magdalena Candioti

Magdalena CAndioti | Imagem: Litus

¿Cómo contar la historia de la abolición de la esclavitud en nuestro país? ¿A partir de los debates jurídicos en torno a la esclavitud y su ilegitimidad? ¿Escudriñando las experiencias de personas esclavizadas en sus sitios de trabajo, en el frente de batalla o en instancias de justicia para ensanchar sus márgenes de acción? El libro de Magdalena Candioti aborda el desafío de explorar de conjunto esas dimensiones de análisis para reconstruir un proceso complejo y no lineal. Y al hacerlo, busca contrarrestar omisiones históricas que aun informan los sentidos comunes sobre la experiencia negra en nuestro país. En torno a su problema de estudio, Candioti recorta una periodización que pone de manifiesto los hitos jurídicos y las estrategias cotidianas que allanaron el camino de la legislación y la volvieron herramienta útil. Pero también extiende la indagación hasta la segunda mitad del siglo XIX, más allá de las declaraciones formales de abolición. Así, muestra en qué medida la creación de nuestro país y sus instituciones se cimentó sobre exclusiones explícitas de base racial.

En los siete capítulos que componen el libro, la historiadora estudia el modo en el que los significados sobre igualdad y libertad alumbrados en tiempos revolucionarios impactaron entre la población esclava del territorio (capítulo 1); explora las interpretaciones y apropiaciones de la Ley de Vientre Libre y su incidencia en la vida de libertos y libertas (capítulos 2 y 3); indaga en los a veces enrevesados acuerdos sobre manumisión entre amos y personas esclavizadas y en la emancipación obtenida a través de la participación militar (capítulos 4 y 5) y revela aspectos de la construcción de nociones de ciudadanía y nación informadas por sesgos racistas, así como debates jurídicos y académicos en torno a la abolición de la esclavitud (capítulos 6 y 7). Leia Mais

Para a Glória de Deus, e do Rei? Política, religião e escravidão nas Minas do Ouro (1693-1745) | Renato da Silva Dias

D. João VI, Rei de Portugal | Detalhe de capa de Para a Glória de Deus, e do Rei? Política, religião e escravidão nas Minas do Ouro (1693-1745)

A obra em questão vem a lume dezesseis anos após a sua apresentação como tese de doutoramento em História, defendida pelo autor em 2004, na UFMG, sob orientação da professora Carla Anastasia. Nesse intervalo muita coisa se escreveu a respeito da história mineira no século XVIII.2 O trabalho de Renato da Silva Dias, Professor de História na Universidade Estadual de Montes Claros, não se preocupou em antecipar modismos e talvez por isso, recolocado no contexto atual, tenha preservado sua originalidade. Tributário da riquíssima historiografia que, nas décadas de 1980 e 1990, reescreveu a história de Minas Gerais no período colonial, Para a Glória de Deus e do Rei? explorou, em grande parte, as peculiaridades que tornaram a experiência mineradora um evento histórico singular no âmbito da América Portuguesa.

O tema investigado foi o das dimensões políticas do catolicismo luso penosamente imposto aos súditos de Minas. Em especial, Dias preocupou-se em avaliar de que forma a religião católica foi apropriada e reelaborada por africanos detentores de enormes diversidades étnicas, culturais, religiosas e políticas. Aprisionados na terra natal, traficados para a América Portuguesa e revendidos a senhores situados nos arraiais mineradores e em seus respectivos campos e currais, esses trabalhadores sofreram as consequências do escravismo colonial. Estilhaçados seus antigos vínculos e pertencimentos sociais, eles foram obrigados a adotar uma Leia Mais

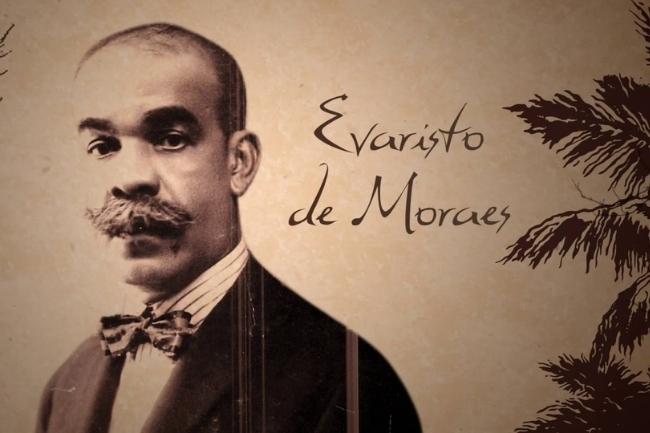

A Campanha Abolicionista (1879-1888) | Evaristo de Moraes

Antônio Evaristo de Moraes | Imagem: Blog do Pedro Eloi

A abolição da escravidão, no Brasil, é uma questão de extrema relevância não só para os estudantes da História, mas para a sociedade como um todo. Este, foi o maior movimento negro e popular da história do país. Por isso, “A Campanha abolicionista (1879-1888), escrito há quase cem anos, por Antônio Evaristo de Moraes é leitura obrigatória porque o seu objetivo principal é apresentar, aos seus leitores contemporâneos e aos futuros leitores, os vários aspectos da campanha abolicionista, de maneira técnica, ou seja, como Moraes mesmo mencionou, não é um livro apenas para os “campeões da abolição”, “nem aos sustentadores da necessidade temporária da Escravidão” (p. 22). Assim, olhar do historiador Evaristo de Moraes é técnico e busca interpretar a história da abolição da escravidão no Brasil de tal forma.

O Massacre dos Libertos. Sobre Raça e República no Brasil (1888-1889) | Matheus Gato

Matheus Gato I Imagem: CBN Campinas

O Massacre dos Liberto. Sobre Raça e República no Brasil (1888-1889) de Matheus Gato traz para a “sala de estar historiográfica” um acontecimento relegado pela calendário oficial, ocorrido em São Luís do Maranhão, durante o processo de instauração da República Brasileira, chamado “Massacre de 17 de Novembro”. 1

O boato que o golpe militar iria restaurar a escravidão mobilizou a grande população negra da cidade para protestar contra a Proclamação da República, em frente a sede do jornal republicano O Globo. A mobilização foi reprimida pela tropa postada na frente do edifício para garantir a “lei e ordem”, que abre fogo contra a multidão de negros ocasionando mortes e muitos feridos. Leia Mais

Una historia de la emancipación negra. Esclavitud y abolición en la Argentina | M. Candioti

Una historia de la emancipación negra reconstruye el proceso de deslegitimación, desestructuración y abolición de la esclavitud en el Río de la Plata. Puntualmente, indaga en lo que su autora denomina como el “tiempo de los libertos”, es decir, los años que transcurren entre 1813, cuando se dictó la ley de vientre libre, y 1853, cuando la Constitución dictó la abolición definitiva (1860 en el caso particular de Buenos Aires). Frente al silencio de la historiografía argentina –sintomático de una nación fundada bajo el presupuesto del predominio blanco y europeo de su población y cultura–, el libro busca responder cómo terminó la esclavitud en el Río de la Plata, qué hicieron las personas esclavizadas para emanciparse y cómo era la libertad imaginada tanto por las élites como por los mismos esclavizados. Leia Mais

Fantina: cenas da escravidão | Francisco Coelho Duarte Badaró

Não é comum, no campo da História, que obras literárias sejam resenhadas em revistas acadêmicas. A reedição recente de Fantina: cenas da escravidão, romance lançado originalmente em 1881 por Duarte Badaró, merece figurar como uma exceção, tanto pela sua evidente relação com um dos campos mais desenvolvidos da historiografia brasileira quanto pelo significativo aparato crítico que o acompanha. Publicada pela Chão Editora, especializada na edição de fontes primárias de grande interesse, a obra em questão vem acompanhada de um alentado posfácio de autoria de Sidney Chalhoub – cuja produção historiográfica ajudou a iluminar, ao longo das últimas décadas, a experiência da escravidão brasileira, sobretudo no Rio de Janeiro da segunda metade do século XIX. Juntos, o romance e o posfácio compõem uma obra que se apresenta, ao mesmo tempo, como um testemunho atento sobre uma das dimensões mais trágicas da ideologia de domínio que sustentou no Brasil o regime escravocrata – a naturalização da violência senhorial contra as mulheres escravizadas – e como um minucioso exercício metodológico sobre a relação entre a produção literária do período e a história social. Leia Mais

Slavery in the Age of Memory: Engaging the Past | Ana Lucia Araujo

Em fevereiro de 2020, perto da capital dos Estados Unidos da América, visitando a plantation Mount Vernon – que pertenceu a George Washington -, a historiadora Ana Lucia Araujo encontrou à venda um ímã de geladeira que reproduzia uma dentadura do ex-presidente feita com dentes de escravizados. Fez disso um elemento da análise sobre como a plantation apresenta seu passado escravista; contrapôs o prosaico objeto ao fato de a propriedade realçar a face de “senhor benevolente” de George Washington ao mostrar como ele deixou manifesta no testamento a vontade de libertar seus escravos. O esdrúxulo da dentadura num íma de geladeira – que consiste em grave ofensa aos cativos e seus descendentes – e a libertação dos escravos em testamento poderiam render muita reflexão sobre as práticas escravistas; aqui, no entanto, são amostra das minúcias da análise de Ana Lucia Araujo no livro Slavery in the Age of Memory: Engaging the Past, publicado meses depois de esta professora da Howard University ter se espantado com aquele artefato à venda.

É crescente a velocidade com que se sucedem episódios de conflito e de memorialização em torno da escravidão e do tráfico de africanos, mas Ana Lucia Araujo é ágil. A atualidade dos acontecimentos mobilizados no livro admira o leitor. A lojinha em Mount Vernon foi visitada em fevereiro de 2020, mas a autora examina muitos outros fatos recentes, como a discussão da troca de nome de um mercado construído no século XVIII em Boston (p.91-93) e as iniciativas oficiais de memorialização da escravidão na França (p.66). Leia Mais

A metade que nunca foi contada: a escravidão e a construção do capitalismo norte-americano | Edward Baptist

Edward E. Baptist | Foto: nytimes.com

O autor Edward Baptist é professor da Universidade de Cornell e historiador dos Estados Unidos, tendo o século XIX como recorte cronológico. Estuda a vida de homens e mulheres escravizados no Sul, região que é cenário de uma maciça expansão da escravatura, devido à lucratividade do algodão (o que terminou por precipitar a Guerra Civil em 1861). O público a que o livro se destina é aquele que deseja conhecer melhor a força da escravidão, por um lado, e, por outro, também a força dos escravizados. Também mata a sede de quem quer entender o contemporâneo apego dos estadunidenses ao lado perdedor da guerra, o sulista, que quis se separar do país para fundar um outro, a fim de manter a escravidão. Os efeitos duradouros desse apego podem ser simbolizados hoje, mais do que nunca, nas imagens da tentativa de golpe de Estado em 6 de janeiro de 2021, a qual, embora um fiasco, conseguiu desfraldar a bandeira confederada dentro do Capitólio. Leia Mais

História & Outras Eróticas | Martha S. SAntos e Marcos Antonio Menezes

O que pode um corpo sem juízo? Quando saber que um corpo abjeto se torna um corpo objeto e vice-versa? Não somos definidos pela natureza assim que nascemos Mas pela cultura que criamos e somos criados

Sexualidade e gênero são campos abertos

De nossas personalidades e preenchemos

Conforme absorvemos elementos do mundo ao redor

Nos tornamos mulheres – ou homens,

Não nascemos nada

Talvez nem humanos nascemos

Sob a cultura, a ação do tempo, do espaço, história

Geografia, psicologia, antropologia, nos tornamos algo

Homens, mulheres, transgêneros, cisgêneros, heterossexuais

Homossexuais, bissexuais, e o que mais quisermos

Pudermos ou nos dispusermos a ser

O que pode o seu corpo?

Jup do Bairro.

História & Outras Eróticas, organizado por Martha S. Santos, Marcos Antonio Menezes e Robson Pereira da Silva, é fruto de um esforço científico coletivo que extrapola a materialidade dos textos que compõe a obra. O troca-troca cultural entre arte e agenda política (MEIHY, 2020, p. 13) que nos chega, tem origem na realização do VI Congresso Internacional de História da Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí. Desta feita, os louros pela excelência são creditados aos/às autores/as e estendem-se aos discentes e docentes do Curso de Licenciatura em História da referida universidade, bem como, à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) pelo investimento na produção científica brasileira. Leia Mais

A segunda escravidão e o Império do Brasil em perspectiva histórica | Mariana Muaze e Ricardo H Salles (R)

Mariana Muaze e Ricardo Salles | Foto: Divulgação

Denominada A segunda escravidão e o Império do Brasil em perspectiva histórica, a coletânea é resultado dos trabalhos de pesquisas e discussões do grupo interinstitucional “O Império do Brasil e a segunda escravidão”, formado por pesquisadores da Unirio, Mast, UFF, USP, Unifesp, UFJF e UFSC e pelos integrantes do Laboratório de Estudos sobre o Brasil e o Sistema Mundial (Lab-Mundi/USP).

Se o propósito era pensar a porosidade do conceito de segunda escravidão, ele se configura na breve apresentação de Dale Tomich, que nos indica que “segunda escravidão é um conceito aberto que tem o objetivo de repensar a relação entre capitalismo e escravidão e as causas desta última no Oitocentos” (Tomich, 2020, p. 13). Pretendendo sublinhar que a abordagem da segunda escravidão trata “as relações escravistas históricas reais [que] são constituídas […] pela forma das relações senhor-escravo […] por processos de produção materiais específicos (açúcar, café, algodão) […] por sua posição relativa na divisão internacional do trabalho e no mercado mundial […]” (p. 14), realça que a origem do conceito é fruto da “insatisfação com histórias lineares da escravidão que a veem como incompatível com o capitalismo industrial e as ideias liberais de propriedade e liberdade” (p. 13).

É nesse quadro de “escravidão em interação com a construção dos Estados nacionais e com a expansão internacional do mercado escravista” (Muaze, Salles, 2020, p. 19) que se deve colocar o livro organizado por Mariana Muaze e Ricardo Salles. O que primeiro chama a atenção é que a coletânea tem como pilar central “o problema histórico de como a escravidão moldou o capitalismo brasileiro no século XIX e na atualidade” (p. 20). De fato, esse eixo central, colocando problemas, proporciona análises, revisões e novidades que enriquecem o conhecimento que se tem da escravidão.

A obra é dividida em quatro partes. Na primeira, aborda-se a constituição da “Segunda escravidão e o capitalismo histórico em perspectiva atlântica”. Seu mérito reside na estimulante e bem arejada exposição de Leonardo Marques sobre o percurso historiográfico das ideias que compõem o espectro analítico do conceito de segunda escravidão e sobre os desafios de integrar o mundo político e cultural nas narrativas de emergência e destruição da segunda escravidão. Além de contar com o “ensaio de historiografia” de Ricardo Salles, no qual direciona especial atenção para o debate sobre as relações entre capitalismo e escravidão, partindo da consideração de que nos Estados Unidos “o problema dessas relações se apresentou de forma mais aguda” (Salles, 2020, p. 27). Já no último capítulo da primeira seção, Rafael Marquese tece comentários críticos.

A segunda parte, “Segunda escravidão e diversidade econômica e regional”, reúne quatro trabalhos. No primeiro, Luiz Fernando Saraiva e Rita Almico, com o intuito de investigarem a associação entre escravidão e a modernização da economia brasileira no século XIX, identificam as relações entre as economias mercantis escravistas regionais e a segunda escravidão. Em seguida, Walter Pereira direciona especial atenção para o dinamismo econômico do município de Campos dos Goytacases, ao longo da segunda metade do século XIX. As reflexões críticas desses artigos condensam os comentários de Renato Leite Marcondes e Gabriel Aladrén.

Já a terceira parte confere centralidade à relação entre segunda escravidão e o período Colonial Tardio. Valendo-se dos artigos de Carlos Gabriel Guimarães e Carlos Leonardo Kelmer Martins e comentários de Rodrigo Goyena Soares, essa seção combina reflexões epistemológicas e resultados preliminares de pesquisa.

A última seção do livro apresenta discussões metodológicas. O debate gira em torno das possíveis articulações entre o micro e o macro. Em outras palavras, do entrelaçar das propostas advindas da segunda escravidão e da micro-história. Três historiadores, Mariana Muaze, Thiago Campos Pessoa e Waldomiro Silva Junior, se dedicam a esse esforço. No último capítulo, a historiadora Mônica Ribeiro de Oliveira elabora os comentários críticos sobre as proposições metodológicas.

Ricardo Salles, no primeiro capítulo, faz uma longa travessia historiográfica desde Graham, Genovese, Fogel e Engerman aos recentes estudos de Sven Beckert e Seth Rockman. Retoma tradições de pensamento sobre escravidão e capitalismo: os esforços comparativos entre o “Velho Sul” e o Brasil; o problema das mentalidades ditas “mais racionais” diante dos comportamentos patriarcais de status e poder; a lucratividade, racionalidade e caráter capitalista da escravidão propostas pela New Economic History; os riscos dos excessos de empirismo ou de abstração teórico-metodológica no ofício do historiador; o capitalismo da escravidão de Rockman e Beckert; a centralidade da economia sulista norte-americana no desenvolvimento capitalista; a escravidão nos Estados Unidos face ao pacto político da estrutura de poder federativa; e, no caso brasileiro, o Império do Brasil e sua estrutura de poder unitária, assentada na difusão da escravidão por todo território, alicerçada na hegemonia política e social da fração da classe senhorial da bacia do Paraíba do Sul. E, por fim, a validade instrumental do conceito de segunda escravidão como uma estrutura histórica específica.

Salles aponta que o conceito de segunda escravidão “hibernou” entre 1988 e até fins da década de 1990. Em 1999, de maneira “pioneira e isoladamente” Christhopher Schmidt-Nowara valeu-se do conceito para analisar a escravidão cubana e porto-riquenha no Novo Império Colonial Espanhol do século XIX. Em 2004, o conceito desembarcou no Brasil. Rafael Marquese o empregou em Feitores do corpo, missionários da mente.

No plano da historiografia brasileira, subjacente a essa escolha conceitual, Salles indica que a apropriação do conceito de segunda escravidão relaciona-se diretamente ao “abandono do conceito de capitalismo” pelas correntes historiográficas do “sentido arcaico da escravidão brasileira e a historiografia com ênfase na agência escrava” (Salles, 2020, p. 36). O novo aporte não apenas conduz a análise para o dimensionamento do processo de longa duração e os quadros globais do capitalismo histórico como também para “a discussão da relação entre escravidão e desenvolvimento do capitalismo dependente, periférico e excludente no país” (p. 36).

No capítulo seguinte, cujo objetivo é aprofundar o debate historiográfico sobre escravidão e capitalismo, Leonardo Marques aponta limites e potencialidades do conceito de segunda escravidão. Valendo-se de amplo espectro historiográfico, perpassa o marxismo, a noção de sistema-mundo, Global History e a New History of Capitalism. A exposição reconhece como mérito da segunda escravidão, além de recolocar em cena o tema escravidão e capitalismo, o questionamento que ela oferece contra “o nacionalismo metodológico que ainda informa uma parcela importante da produção historiográfica mundial […]”. (Marques, 2020, p. 55). Para Marques, a contribuição historiográfica essencial é a visão integrada dos mútuos condicionamentos das três principais sociedades escravistas das Américas (Cuba, Brasil e Estados Unidos), pois permite reconstituir o lugar dessas sociedades no capitalismo global do século XIX. Tomando por base essa perspectiva, indica que, diante desse enquadramento analítico, ultrapassa-se o conceito de segunda escravidão, pois, nesse caso, “o procedimento sugerido por Tomich é mais importante do que o próprio conceito […]” (Marques, 2020, p. 68).

Como resultado dos dois capítulos iniciais, Rafael de Bivar Marquese propõe reflexões historiográficas sobre a escravidão histórica e o capitalismo histórico. Nesse debate, ganham contornos as divergências entre as interpretações de Ricardo Salles e Leonardo Marques. O dissenso centra-se na tensão entre o lugar dos Estados nacionais na especificidade das trajetórias dos espaços escravistas das Américas e a perspectiva de que o capitalismo como sistema transpõe fronteiras políticas e combina múltiplas formas de trabalho compulsório. Marquese sublinha, de um lado, a importância da profunda descontinuidade das trajetórias dos espaços escravistas na virada do século XVIII para o XIX, a “segunda escravidão” e, de outro, a integração da economia-mundo, novos espaços escravistas e as relações de produção, distribuição e consumo. Essa afirmativa desloca o olhar para as totalidades como interdependências mútuas, tais como as relações entre mercado mundial, divisão internacional do trabalho e o fenômeno do “ciclo britânico de acumulação”.

É nesse quadro do pensamento econômico que a coletânea avança para a segunda parte “Segunda escravidão e diversidade econômica e regional”. Os capítulos representam não apenas esforços analíticos que visam examinar de maneira integrada economias mercantis escravistas regionais, inovações tecnológicas, indústrias e segunda escravidão mas também nos revelam uma agenda de pesquisa, como nota Renato Marcondes. O texto “Raízes escravas da indústria brasileira” procura mapear a persistência da escravidão, diversidade regional e modernização da economia brasileira nos séculos XIX e XX. Com enfoque regional, o capítulo seguinte, de autoria de Walter Pereira, analisa a dinâmica econômica e da escravidão na bacia do rio Paraíba do Sul, suas atividades agrícolas e bancárias, inovações tecnológicas, ferrovias, embarcações a vapor e bondes.

Ao longo da terceira parte, no primeiro artigo de Carlos Gabriel Guimarães, o que se verifica é uma grande riqueza de análise que, apesar da advertência do autor que “as pesquisas nos arquivos ainda estejam no início”, revela a especificidade da inserção dos negociantes ingleses Joseph e Ralph Gulston e suas conexões globais financeiras e comerciais, em especial, com a comunidade mercantil lisboeta, carioca e africana.

Numa outra proposta, intitulada “O anacronismo de um atavismo? A propósito da segunda escravidão sob a égide mercantilista”, o historiador Carlos Kelmer Martins enfatiza, do ponto de vista teórico e metodológico, as interseções e diálogos entre as premissas do conceito de segunda escravidão, do mercantilismo e da complexidade política, social, cultural e econômica do sistema mundial setecentista. Rodrigo Soares, responsável pelos comentários críticos, considera que o mérito de Kelmer Martins “está na percepção da desigualdade entre as sociedades ou no seio de cada uma, como decorrência de uma forma combinada integrada” (Soares, 2020, p. 226).

Na quarta e última parte, intitulada “Segunda escravidão, micro-história e agência”, o que está em jogo no par macro e micro é um redimensionamento dos objetos e questões. Em todos os capítulos a abordagem é convergente. Reafirma-se o ofício do historiador como possibilidade de articulação da dimensão macroestrutural aos elementos da micro-história, assim como se procura sofisticar as pesquisas a partir do conceito de segunda escravidão. Mariana Muaze aponta caminhos para superar a incompatibilidade fundante entre a micro-história e a segunda escravidão. Em outra chave, Thiago Pessoa conjuga análise empírica, decorrente dos resultados de pesquisa no Arquivo Nacional, a abordagem metodológica da micro-história e as contribuições do conceito de segunda escravidão. Nesse movimento, valoriza as contribuições da redução de escala e as potencialidades da perspectiva global a fim de examinar a classe senhorial do Império do Brasil, as redes de negócios e sociabilidade, o complexo cafeeiro, o tráfico e a escravidão.

Por essas razões, Waldomiro Lourenço da Silva Júnior afirma que a segunda escravidão, como conceito analítico que abrange zonas de plantação mais dinâmicas e capitalizadas da economia global, em especial, no Brasil, o complexo cafeeiro, não estaria invalidada por não contemplar a escravidão urbana e portuária, a produção com pequenas escravarias voltadas para o abastecimento em Minas Gerais ou a indústria baleeira catarinense. Para o autor, a validade da noção de segunda escravidão configura uma “questão elementar de epistemologia” em que “a validade cognitiva de uma categoria de análise não se limita necessariamente às constatações empíricas que respaldaram a sua formulação” (Silva Júnior, 2020, p. 282). Portanto, as evidências da escravidão em economias como Minas Gerais, Santa Catarina ou de regiões portuárias ou urbanas seriam decorrência direta da dinâmica da segunda escravidão: “as outras formatações da escravidão só persistiram a longo prazo no Brasil porque existiu uma base material nuclear suficientemente sólida (a base da segunda escravidão), que garantiu, no campo político, as condições para sua perpetuação” (p. 282).

Como bem lembra Monica Ribeiro de Oliveira, apesar das contribuições de Muaze, Silva Júnior e Pessoa, os desafios postos pela articulação da micro-história à perspectiva macro permanecem em aberto.

De modo geral, o conceito de segunda escravidão, subjacente a todos os trabalhos do livro, nem sempre alcança o objetivo de dotar a obra de relativa unidade e também da porosidade conceitual desejada por Dale Tomich na apresentação. No entanto, certamente, alguns trabalhos ganharão espaço na historiografia, mais pelo valor do debate apresentado do que pelas conclusões.

É importante compreender que a obra reflete, ao mesmo tempo, o esvanecimento da história econômica, hegemônica por décadas na academia brasileira e em seus cursos de graduação e pós-graduação em história, e também sintetiza uma retomada.

Apesar dos novos horizontes metodológicos, a formulação do conceito de segunda escravidão (1988) é oriunda, em parte, no caso da interpretação sobre a economia brasileira, das ideias encontradas em Formação econômica do Brasil (1959) de Celso Furtado, um dos autores citados por Tomich no capítulo fundador do conceito de segunda escravidão. É no mínimo curioso que nenhum dos capítulos de A segunda escravidão e o império do Brasil em perspectiva histórica mencione o livro de Celso Furtado em suas referências bibliográficas, nem o possível impacto da interpretação de Furtado na gestação conceitual de segunda escravidão, ou associe o fato de que concepções furtadianas ganharam nova roupagem historiográfica.

Referências

FURTADO, Celso. Formação econômica do Brasil [1959]. 15a ed. São Paulo: Editora Nacional, 1977.

MARQUES, Leonardo. Unidades de análise, jogos de escalas e a historiografia da escravidão no capitalismo. In: MUAZE, Mariana ; SALLES, Ricardo H . (org.). A segunda escravidão e o Império do Brasil em perspectiva histórica São Leopoldo: Casa Leiria, 2020, p. 53-74.

MARQUESE, Rafael de Bivar. Feitores do corpo, missionários da mente: senhores, letrados e o controle dos escravos nas Américas, 1660-1860. São Paulo: Companhia das Letras, 2004.

SALLES, Ricardo H . A segunda escravidão e o debate sobre a relação entre capitalismo e escravidão: ensaio de historiografia. In: MUAZE, Mariana ; SALLES, Ricardo H . (org.). A segunda escravidão e o Império do Brasil em perspectiva histórica São Leopoldo: Casa Leiria, 2020, p. 27-52.

SILVA J JÚNIOR, Waldomiro Lourenço da. A segunda escravidão: o retorno de Quetzalcoatl? In: MUAZE, Mariana; SALLES, Ricardo H . (org.). A segunda escravidão e o Império do Brasil em perspectiva histórica São Leopoldo: Casa Leiria, 2020, p. 279-285.

SOARES, Rodrigo Goyena. Comentário: benefícios e limites da segunda escravidão como método para uma razão dialética. In: MUAZE, Mariana ; SALLES, Ricardo H . (org.). A segunda escravidão e o Império do Brasil em perspectiva histórica São Leopoldo: Casa Leiria , 2020, p. 223-238.

TOMICH, Dale. The “second slavery”. In: TOMICH, Dale. Through the prism of slavery Lanham: Rowman & Littlefield, 2004, p. 56-71.

Télio Cravo – Pós-doutorando em História pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). São Paulo(SP), Brasil. [email protected].

MUAZE, Mariana; SALLES, Ricardo H. . (org.). A segunda escravidão e o Império do Brasil em perspectiva histórica.São Leopoldo: Casa Leiria, 2020. 298p. Resenha de: CRAVO, Télio. Desembarque da segunda escravidão na historiografia brasileira. Tempo. Niterói, v.27, n.1, jan./abr. 2021. Acessar publicação original [IF]

Slavery in the Age of Memory: Engaging the Past | Ana Lucia Araujo

Na última década, a abordagem da historiadora Ana Lucia Araujo sobre a escravidão atlântica e seu legado de memória no mundo contemporâneo consolidou-se como uma das mais originais e abrangentes. Slavery in the Age of Memory, seu mais recente livro, vem na esteira dessa trajetória, original em sua ênfase no problema das representações do passado escravista ao longo do tempo e especialmente abrangente na perspectiva transnacional e comparativa. Como todo bom livro, pode ser lido sem qualquer informação prévia, mas conhecer a trajetória e a produção anterior da autora permite ao leitor um diálogo mais rico e denso com os novos aportes trazidos por esta obra. Leia Mais

A metade que nunca foi contada: a escravidão e a construção do capitalismo norte-americano | Edward E. Baptist

A metade que nunca foi contada é o segundo livro do historiador norte-americano Edward E. Baptist. Professor na Universidade de Cornell (Ithaca, NY), Baptist apresenta em seu novo trabalho, originalmente publicado como The Half Has Never Been Told, em 2014, os resultados de um longo percurso de pesquisa sobre a construção da fronteira escravista no sudoeste norte-americano no século XIX, expandindo um tema que já era o centro do seu primeiro livro monográfico, Creating a New South (2002). Leia Mais

Escravidão: do primeiro leilão de cativos em Portugal à morte de Zumbi dos Palmares | Laurentino Gomes

Laurentino Gomes, autor de 1808, 1822 e 1889, lançou em 2019 seu novo trabalho: Escravidão: do primeiro leilão de cativos em Portugal à morte de Zumbi dos Palmares, volume 1. Trata-se do primeiro volume de uma trilogia, fruto de uma pesquisa de seis anos que passou por três continentes (África, América e Europa). Seu objetivo é narrar a história da escravidão pelo viés de longa duração, apresentando diferentes perspectivas historiográficas, a pluralidade de sujeitos históricos e polêmicas. A narrativa de Gomes é marcada pela comunhão de revisão bibliográfica temática com escrita jornalística, conectando apontamentos fundamentais do tempo historiográfico à fluidez narrativa. O foco territorial passa pelas histórias do continente africano (enfatizando Angola), Brasil e Portugal. Seu ponto de partida é o primeiro leilão de escravos em Portugal, em 1444, e finaliza com a mudança de ênfase do trabalho escravo no Brasil no século XVIII, o qual passou do cenário da lida com cana-de-açúcar para a mineração de ouro. Leia Mais

A elite do atraso | Jessé Souza

Como tem sido escrita a História brasileira? Qual é o paradigma hegemônico que preside os nossos intelectuais na construção de nosso passado? Quais são as raízes do nosso atraso social? Quais seriam as interações entre os intelectuais e os membros da elite política e econômica? São em torno destes questionamentos que se debruça Jessé Souza em seu livro A elite do atraso: Da escravidão a Bolsonaro.

Jessé José Freire de Souza é um jurista, sociólogo, escritor, professor universitário e pesquisador brasileiro da área de Teoria Social. Nascido em Natal, em 1960, desde a década de 1980, quando concluiu sua formação em Direito pela Universidade de Brasília, tem se dedicado a estudar a construção do pensamento intelectual brasileiro. Possui Mestrado em Sociologia pela UnB (1986), Doutorado na mesma área pela Universidade de Heidelberg (1991), Pós-Doutorado em Filosofia e Psicanálise pela New School for Social Research (1994/95) e Livre Docência pela Universidade de Flensburg (2006). Assumiu em 2015 a presidência do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) tendo sido exonerado no ano seguinte após o golpe de Estado. Leia Mais

¡Nunca más esclavos! Una historia comparada de los esclavos que se liberaron en las Américas | Aline Helg

Basado principalmente en bibliografía especializada producida en inglés, francés y español durante los últimos treinta años, este libro de la historiadora Aline Helg estudia la capacidad de acción política de quienes sufrieron la esclavitud en las Américas. Para ello, analiza los esfuerzos de los esclavos para alcanzar la libertad. La obra explora el periodo previo a la consolidación de las doctrinas y políticas abolicionistas del siglo XIX, llevando a los lectores por un recorrido de más de tres siglos entre 1492 y 1838. Si bien las sociedades esclavistas mejor conocidas (Cuba, Brasil, el Sur de Estados Unidos y Haití) cumplen papel protagónico, Helg entra también en detalle sobre las menos estudiadas (incluye a Colombia, Guadalupe, Barbados y Demerara). Se trata, por lo tanto, de una síntesis histórica comparada sobre hombres y mujeres cautivos que “por la fuerza, el sacrificio, la astucia, la paciencia o el azar, consiguieron obtener su libertad” (p. 10). Leia Mais

Arroz, tráfico e escravidão: repensando a importância da contribuição africana no mundo Atlântico | Judith Carney

Os grandes historiadores franceses Lucien Febvre e Marc Bloch, em diversos momentos, na primeira metade do século XX, já tinham postulado a importância da interdisciplinaridade e diálogos entre as diversas ciências com a História. Já é deveras conhecida a recomendação de Febvre de que para ser historiador era preciso ser geógrafo, sociólogo e assim por diante. Bloch, por sua vez, não discordaria, pelo contrário. A geógrafa Judith Carney, vindo ao encontro da História, da Sociologia, da Agronomia, da Linguística, da Arqueologia, da Biologia e da Botânica, fazendo de certa forma o caminho inverso ao proposto pelos já citados fundadores da Escola dos Annales, publicou um excelente e instigante livro, resultado de um trabalho minucioso e competente de pesquisas documentais e bibliográficas: Black Rice. The African Origins of Rice Cultivation in the Americas (Massachussets: Havard University Press, 2001).

Black Rice, posteriormente, foi traduzido para o português por José Filipe Fonseca, com a colaboração de Gaston Fonseca, Ernesto Fonseca e Nivaldina Fonseca, sendo publicado em Bissau, na Guiné Bissau, pelo Instituto da Biodiversidade e das Áreas Protegidas/IBAP, com patrocínio do banco da África Ocidental/BAO. Publicado em 2018, assim suponho, com prefácio à edição portuguesa datado de novembro/dezembro de 2017, escrito pelo historiador Leopoldo Amado, manteve em português o título traduzido do inglês: Arroz Negro. As origens africanas do cultivo do arroz nas Américas. Neste momento cabe dizer que, sendo o livro escrito com afetividade, não menos apaixonada e comprometida com a história do protagonismo africano, apesar do tráfico e da escravidão, foi a edição guineense. Gosto de livros com marcas de afetividade, sem a aridez impessoal de alguns trabalhos acadêmicos ainda que competentes. Leia Mais

Crescendo em silêncio: a incrível economia escravista de Minas Gerais no século XIX | Roberto Borges Martins

Exposing Slavery. Photography/Human Bondage/and the Birth of Modern Visual Politics in America | Matthew Fox-Amato

O livro de Matthew Fox-Amato resulta da tese de doutorado defendida no Departamento de História da Universidade do Sul da Califórnia. Composto de introdução, quatro capítulos e um epílogo, possui 92 imagens e parte de duas questões iniciais, colocadas pelo autor: como a descoberta, e subsequente uso, da fotografia “influenciou a cultura e a política da escravidão na América?”. E como, por seu turno, “a escravidão influenciou o desenvolvimento da fotografia – esteticamente e como prática cultural?” (p. 2). Leia Mais

Frontiers of Citizenship. A black and Indigenous history of Postcolonial Brazil – MIKI (FH)

MIKI, Yuko. Frontiers of Citizenship. A black and Indigenous history of Postcolonial Brazil. Cambridge: Cambridge University Press, 2018. 314p. Resenha de: SANTOS, Murilo Souza dos. “Fugir para a escravidão”: Geografia insurgente e cidadania na fronteira do Brasil pós-colonial. Faces da História, Assis, v.7, n.1, p.493-497, jan./jun., 2020.

Há um esforço recente, e cada vez mais imperioso entre os pesquisadores, de questionar a maneira pela qual história e antropologia estudaram as populações indígenas e afrodescendentes na América Latina. Fruto de uma política colonial que tratava índios e negros separadamente, outrossim perpetuada nos regimes de governos subsequentes, a tradicional análise dessas populações restou seccionada e, frequentemente, dicotômica (WADE, 2018). Por objetivar explorar as temáticas de raça, nação e, sobretudo, cidadania por meio das interconexões entre as histórias de negros e indígenas, Frontiers of Citizenship: a black and Indigenous history of Postcolonial Brazil, de Yuko Miki, é um livro que se insere nesse esforço novo e promissor. Entre os diversos prêmios e honrarias que recebeu até o momento, estão o Wesley-Logan Prize em História da Diáspora Africana, concedida pela American Historical Association, e o Warren Dean Memorial Prize como o melhor livro sobre História do Brasil publicado em inglês, dado pela Conference on Latin American History (CLAH), que lhe concedeu, ainda, menção honrosa no Howard F. Cline Prize, dedicado à Etno-História da América Latina.

A pesquisa que resultou nesse livro é também motivada por um segundo incômodo da autora: a compreensão de que a historiografia brasileira não teria dado a devida atenção às fronteiras, espaço no qual, segundo ela, a relação entre raça, nação e cidadania havia sido de fato testada e definida diariamente (MIKI, 2018, p. 8). Com isso em mente, Yuko Miki elege como espaço de observação o que ela escolheu chamar de fronteira atlântica: uma região que, embora jamais tenha aparecido nas fontes sob tal denominação, corresponderia ao contorno da Mata Atlântica original do sul da Bahia e Espírito Santo. Outrora proibida pela Coroa portuguesa, essa região se tornou objeto de uma colonização agressiva com o avançar do século XIX.

Os seis capítulos que compõem Frontiers of Citizenship estão estruturados em torno de um embate de visões. De um lado, as elites brancas, que pretendiam homogeneizar o povo brasileiro a fim de que fosse encaixado em uma definição pré-definida de cidadania; do outro, negros e índios, que disputavam a definição de cidadania, para que o povo, na sua heterogeneidade, nela pudesse ser incluída. Dessa maneira, enquanto o primeiro capítulo analisa os debates parlamentares acerca da definição notavelmente inclusiva de cidadania inscrita na Constituição de 1824 para contrastar com a exclusão implícita que ela pressupunha, o segundo foca nos índios e negros da fronteira atlântica para examinar como eles reagiam diante das exclusões geradas na prática. Essa intercalação está presente em todo o livro.

O segundo capítulo faz, ainda, uma análise estimulante acerca da percepção que muitos negros e indígenas tinham da monarquia como fonte de justiça e proteção, ao ponto de inúmeras revoltas terem sido desencadeadas pela forte ressonância dos boatos de emancipação. Todavia, a menos que se considere o crescendo de violência que caracteriza a expansão do Estado no período como consequência das formas de resistência adotadas por negros e índios, Yuko Miki fica longe de cumprir com o principal objetivo assumido para esse capítulo, qual seja o de “demonstrar como a expansão do Estado foi moldada pelas mesmas pessoas que procurou excluir” (MIKI, 2018, p. 25, tradução nossa).

Os capítulos terceiro e quarto se complementam no objetivo de mostrar que a adoção da mestiçagem como meio de criar um povo brasileiro homogêneo implicava tanto na crescente inclusão desigual dos negros escravizados quanto na efetiva extinção dos índios. Assim, o terceiro capítulo argumenta que as elites urbanas combinaram o indigenismo romântico e a nova ciência antropológica com a expressão das leis para criar uma situação legal, na qual “para se tornar cidadãos, os índios precisavam ser civilizados e, uma vez civilizados, não eram mais índios” (MIKI, 2018, p. 133, tradução nossa). O quarto, por sua vez, demonstra as consequências práticas desse projeto de mestiçagem por meio da comparação de dois casos de violência oriundos da fronteira atlântica: de um lado, a erosão do poder dos proprietários de escravos sobre eles; do outro, a transformação dos índios no Brasil pós-colonial em corpos matáveis.

O ponto principal do livro está nos capítulos quinto e sexto, cujo sentido é mostrar que a perspectiva de liberdade negra e autonomia indígena se tornaram inseparáveis da luta pela terra. No quinto capítulo, Yuko Miki observa que, nos anos finais da escravidão, muitos quilombolas criaram assentamentos tão próximos da região na qual estavam legalmente escravizados que se podia ouvir seus batuques à noite. A partir dessa constatação, e inspirando-se na ideia de geografia rival, elaborada por Edward Said e usada pelos geógrafos para descrever a resistência à ocupação colonial, Miki formula o conceito de geografia insurgente para designar a prática política que ela entende como “fugir para a escravidão” (fleeing into slavery, no original). Seria por meio da geografia insurgente, do fugir para a escravidão e não para longe dela, que as pessoas escravizadas deixaram de resistir à sociedade escravista para, finalmente, desafiá-la por dentro; vivendo como pessoas livres em seu meio e, desse modo, expressando “os termos pelos quais queriam viver na sociedade brasileira” (MIKI, 2018, p. 214, tradução nossa).

Por seu turno, no sexto capítulo, a autora observa que, apesar das divergências de opiniões quanto ao futuro dos indígenas e libertos, tanto missionários quanto abolicionistas e escravocratas compartilhavam a visão de que eles deveriam ser disciplinados para uma cidadania limitada e fundamentalmente servil. A iminência da abolição revigorou o interesse das elites pela possibilidade de transformação dos indígenas em “cidadãos úteis” por meio da disciplina do trabalho conjuntamente à negação do acesso à terra (os mesmos termos que posteriormente seriam reproduzidos nas discussões sobre os libertos). Tal confluência de pontos de vista teria ajudado a conjugar, do outro lado, as perspectivas de negros e indígenas. Para a autora, a forma como eles interpretaram liberdade e cidadania não apenas repreendeu radicalmente essas ideias racializadas, naquele contexto, como teve repercussões duradouras no período republicano.

Como se pode ver, o conceito de geografia insurgente é central para a tese defendida em Frontiers of Citizenship. Sua pressuposição é a de que a convivência na comunidade do quilombo teria transformado a consciência de liberdade numa prática política coletiva pela qual as pessoas escravizadas reimaginaram suas vidas como pessoas livres dentro da própria geografia em que estavam destinados a permanecer escravizado (MIKI, 2018, p. 174). Interessa mostrar, finalmente, que os escravizados não apenas lutavam para proteger o que lhes eram pessoalmente importantes, mas, muito além, eles afirmavam uma visão específica da política de cidadania e anti-escravidão (MIKI, 2018, p. 26). De que maneira? Yuko Miki sabe que a multiplicidade de motivos que levavam os escravizados a fugir em pouco se confunde com semelhante ideologia. A engenhosidade do conceito de geografia insurgente está justamente na capacidade de transformar uma motivação factível, “a luta pela geografia”, em um significante para a cidadania (MIKI, 2018, p. 251), ainda que para tal inferência não haja indícios capazes de sustentá-la. Já no epílogo, a autora nos lembra que, com a Constituição de 1988, o direito à terra se tornou, legalmente, um meio para reivindicar uma cidadania plena. O problema que se coloca, em suma, é que se, por um lado, tal conquista é verdadeira, por outro, soa forçoso dizer que tal associação foi forjada conscientemente pelos afro-brasileiros no período de escravidão e pré-emancipação (MIKI, 2018, p. 257). Dessa maneira, o que seria a mais importante contribuição do livro fica reduzida a uma ilação ou, mais apropriadamente, à amostra de um equívoco metodológico denominado por Frederick Cooper como ultrapassar legados, isto é, “afirmar que algo no tempo A causou algo no tempo C sem considerar o tempo B, que fica no meio” (COOPER, 2005, p. 17).

Frontiers of Citizenship é um trabalho vigoroso, que consegue demonstrar com sucesso a impossibilidade de compreender temas como raça, nação e cidadania sem envolver tanto as histórias da diáspora africana quanto a das Américas indígenas. Por outro lado, e essa é a principal crítica, não analisa alguns conceitos que são cruciais para a sua própria fundamentação mas, pelo contrário, aplica-os nas fontes sem historicizá-los. Cooper, já mencionado, mostrou, em Citizenship, Inequality and Difference (2018), que apenas recentemente o conceito de cidadania foi constituído como inerentemente igualitário, mas por Yuko Miki aplicar esse conceito sem a devida contextualização, a existência de uma cidadania desigual, tal como defendida pelas elites na conjuntura analisada, soa como mera injustiça. Similarmente, raça e nação lhe parecem ser concepções tão unívocas que sequer precisam ser definidas e, dessa forma, a impressão resultante é de que os sujeitos analisados agem em relação às mesmas identidades coletivas que pressupomos hoje.

Em The Problem of Slavery as History: a Global Approach, Joseph C. Miller impôs o desafio intelectual de pensar a escravidão para além da politização contemporânea. Para ele, estamos tão preocupados em condenar a escravidão, que inibimos o entendimento acadêmico dessa prática como sujeito de investigação intelectual (MILLER, 2012, p. 2). Pelo demonstrado, a abordagem dos conceitos em Frontiers of Citizenship o situa como exemplar dessa conduta que precisa ser evitada. Ainda assim, esse é um trabalho que merece atenção, não apenas pela importância do tema, mas sobretudo pela forma original com a qual Yuko Miki, frequentemente, associa os discursos sobre cidadania, escravidão e extinção com a política deles resultante.

Referências

COOPER, Frederick. Citizenship, Inequality and Difference. Princeton/Oxford: Princeton University Press, 2018.

COOPER, Frederick. Colonialism in Question. Theory, Knowledge, History. Berkeley: University of California Press, 2005.

MILLER, Joseph C. The Problem of Slavery as History: a global approach. New Haven and London: Yale University Press, 2012.

WADE, Peter. Interações, relações e comparações afro-indígenas. In: ANDREWS, George Reid; FUENTE, Alejandro de la (orgs.). Estudos afro-latino-americanos: uma introdução. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO, 2018.

Murilo Souza Santos – Mestrando em História pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Estadual de Campinas (PPGH-UNICAMP), na linha de História Social da Cultura. Bolsista de mestrado CAPES. E-mail: [email protected].

[IF]Bahia: escravidão/pós-abolição e comunidades quilombolas – estudos interdisciplinares | Maria Fátima Novaes Pires, Napoliana Pereira Santana, Paulo Henrique Duque Santos

Organizar uma coletânea com vários/ as autores/as não é tarefa fácil no meio acadêmico. Exigirá, no mínimo, lidar com os diferentes tempos de produção dos textos, leitura dos originais, às vezes sugerir cortes, acréscimos, revisões para enquadrá-los nos padrões acadêmicos e no limite de páginas estabelecido. Juntas as partes para compor o todo, é a vez da burocracia editorial. Passada a fase de produção é a hora de lançar a obra. Organizadores/as e autores/as esperam boa recepção das suas contribuições, especialmente entre os pares, ávidos por encontrar no novo livro informações valiosas para suas pesquisas e novas interpretações sobre temas já discutidos. Leia Mais

Dicionário da escravidão e liberdade: 50 textos críticos (R)

Publicado pela editora Companhia das Letras, em 2018, o Dicionário da Escravidão e Liberdade conseguiu a façanha de reunir uma grande quantidade de especialistas para discutir um dos temas mais caros ao pensamento brasileiro: a escravidão. Embora o tema seja discutido em congressos e seminários, estes eventos nem sempre contam com esse quantitativo de especialistas. A reunião em torno do dicionário resultou em 50 textos críticos, escritos por 45 pesquisadores ligados a diversas instituições de ensino e pesquisa, que puderam conceituar a partir do assunto principal: a escravidão.

Os textos compõem um mosaico heterogêneo que apresenta o estado da arte produzido sobre a escravidão. O interessante é que o leitor pode apenas consultar os verbetes, como dicionário que é, ou poderá também relacionar os verbetes entre si, construindo pontes entre um assunto e outro, complementando-os. São possíveis algumas ligações. Logo de início, temos o verbete sobre o continente africano, que pode ser lido em conjunto com os verbetes sobre o tráfico e o transporte dos escravizados, temas que foram contemplados na escrita de Roquinaldo Ferreira, Luiz Felipe de Alencastro, Carlos Eduardo Moreira e Jaime Rodrigues. A caracterização dos africanos, contrariando a ideia de homogeneidade, teve atenção de Robert Slenes, Beatriz Mamigonian, Luiz Nicolau Parés, Eduard Alpers e Luciano Brito.

Lugares e espaços foram pensados por Marcus Carvalho, Flávio dos Santos Gomes e Carlos Eugênio Líbano Soares. A família escrava, o mundo materno, estão entre as temáticas discutidas por Isabel Cristina Reis, Lorena Féres da Silva, Maria Helena Pereira e Mariza Ariza. As leis que permearam a escravidão foram discutidas por Keila Grinberg, Hebe Mattos e Joseli Maria Nunes Mendonça. As teorias raciais, o associativismo negro e a imprensa negra foram o foco das informações de Petrônio Domingues e Lilia Moritz. Revoltas e movimentos foram verbetes escritos por João José Reis, Wlamyra Albuquerque e Angela Alonso, Jonas Moreira e Paulo Roberto. Amazônia e a escravização indígena, foram pensados por Flavio Gomes e Stuart Schwartz.

O trabalho escravo/livre e o pós-abolição foram verbetes escritos por Robson Luiz Machado, Walter Fraga, Marcelo Mac Macord e Robério Souza. Os aspectos da religiosidade foram destacados por Nicolau Parés e Lucilene Reginaldo. O processo educacional, as nuances culturais e a relação História e Literatura, foram escritas por Sidney Chaloub, Marta Abreu e Maria Cristina Cortez Wissenbach. Há ainda os ritos fúnebres que aqui foram escritos por Cláudia Rodrigues. São possibilidades que a leitura vai sugerindo. É um dicionário, não nos preocupemos com as teorias ou metodologias dos autores, essas se revelam nos verbetes.

Não é o primeiro dicionário a enfocar a escravidão. Em 2004, Clovis Moura, consagrado pesquisador e importante referência desse tema, publicou o Dicionário da Escravidão Negra no Brasil, com 800 verbetes. Foi, na verdade, a última contribuição do historiador e sociólogo que dedicou boa parte de sua vida a discutir a saga heroica do escravo em inúmeros trabalhos. Em 2018, catorze anos depois, o público passa a contar com um novo instrumento para estudos nesta mesma temática. A escravidão e os seus desdobramentos mantêm a vitalidade das discussões como caminho fundamental para entender as diferenças sociais que atingem milhões de afrodescendentes no país.

O período da escravidão no país fez com que esse tema passasse a se desenrolar em toda História do Brasil. Em qualquer assunto que possamos pensar o Brasil, em algum momento, a temática irá perpassar atravessando como uma flecha. O período Colonial e Império viram de perto esses desdobramentos, e na República as consequências continuam sendo brutais para milhões de brasileiros. “Esse sistema que pressupunha a posse de um homem por outro só podia construir um mundo de rotina que se misturava com muita violência e explosão social. ” (Pg. 28).

Há diferenças circunstanciais entre os dois dicionários, e essas diferenças marcam a trajetória dos estudos da escravidão no Brasil. Clovis Moura construiu sua vasta obra fora dos quadros acadêmicos, embora sempre estivesse em constante diálogo com a academia, e como já vimos, sua bibliografia está presente na estante dos pesquisadores do tema. É bem provável que o autor tenha sido o último grande baluarte de uma safra de intelectuais que construíram seus conceitos sem necessariamente estarem ligados a uma Universidade.

O Dicionário da Escravidão e Liberdade já traz no título um indicativo de que mudanças profundas entre uma publicação e outra ocorreram. A partir dos anos 1970, o Brasil irá contar com um crescimento dos programas de pós-graduação, ganhando mais intensidade nos anos finais da década, que ainda estava sob uma brutal Ditadura Militar.

A presença destes programas propondo novas pesquisas, revisando outras e colocando em xeque saberes há muito cristalizados, teve como base a mudança metodológica, que propunha uma História problema a partir de novas abordagens e novos objetos, consistindo de análises apuradas em rica documentação depositadas em diversos arquivos. O trabalho sistemático de inúmeros pesquisadores que em muitos casos enfrentaram as diversas dificuldades, como falta de incentivo às pesquisas, arquivos desorganizados, documentos comprometidos e a insistente incapacidade de uma sociedade dar o devido valor ao profissional da História, forjaram uma gama de trabalhos que passaram a ser fundamentais para discutir, entre outros problemas, a desigualdade social com a grande diferença para os afrodescendentes.

O resultado dessa reviravolta vem logo nos anos 1980, com a chamada Nova História da Escravidão, em que passa a ser valorizada a ação protagonista do negro escravizado que a todo instante passa a ser também responsável pela construção de sua liberdade, atento às dinâmicas da sociedade que estava inserido, contrariando a imagem do escravo heroico e coisificado. Essa nova historiografia é, portanto, a linha que une os autores dos textos coordenados por Lília M. Schwarcz e Flávio Gomes.

São vários os desdobramentos que a escravidão apresenta para o estudioso e, neste sentido, nada mais importante que esse instrumento de estudo, porque embora seja uma obra recentemente lançada, ela já se configura como fundamental tanto para o público leigo, como os acadêmicos de história e de outras ciências. Os textos críticos do livro abordam os momentos iniciais no continente africano; a travessia atlântica; o convívio social na América Portuguesa; a religião e seus rituais; a cultura; as formas de trabalho; a formação dos laços parentais e o nascer, viver e morrer de homens e mulheres que vieram do lado de lá da África mãe, uma verdadeira viagem a tempos e espaços de um Brasil que teima em não se enxergar. Um dos pontos mais interessantes desta obra é enxergar como homens e mulheres escravizados contribuíram de forma decisiva com saberes que influenciaram na formação do cotidiano brasileiro nos mais diversos aspetos.

Revoltas e resistências estão presentes para sepultar de vez os argumentos da historiografia tradicional que viam o negro como passivo durante toda escravidão. Neste sentido, para além da fórmula popularizada pelos livros didáticos que consagraram o ciclo do açúcar, o Dicionário propõe conceituar a escravidão em outras regiões, como o Rio Grande do Sul, Goiás e Amazonas; ampliando o entendimento da relação entre indígenas, imigrantes europeus e escravos, enfatizando que, “os manuais didáticos insistiram numa escravidão africana que começava com o açúcar, passava pelo ouro e terminava no café. Talvez por isso as áreas de plantation de algodão, arroz e fumo, foram pouco estudadas no Brasil. ” (p.25-26)

Ricamente ilustrado, o conjunto das imagens foi organizado em dois cadernos distintos e Lília Moritz, observa que “é importante, pois, que o leitor atente não apenas para os títulos deixados originalmente por seus autores e que aparecem como legenda técnica juntos das gravuras, telas e fotografias, mas também para os comentários que elaboramos, buscando “ler as imagens”” (Pg. 44). O que é bastante positivo pois didaticamente funciona bastante no auxílio aos professores, por exemplo.

São ao todo 154 imagens divididas em dois cadernos: o primeiro caderno está logo depois da página 192, e o segundo inicia na página 352. Colocados logo após o início do texto crítico, fica desconfortante, porque nos leva de certa forma a suspender a leitura e a divagar nas imagens. É possível que fique melhor ao final do verbete, cremos assim que contribuiria para a fluidez da leitura. A opção de organizar em cadernos ficou interessante, imagens distribuídas ao longo dos textos críticos criaria a sensação de livro didático ou dicionário ilustrado, o que nos parece não foi intenção dos autores aqui.

O Dicionário da Escravidão e Liberdade terá um papel fundamental para acadêmicos em todos os níveis e cursos. Durante a graduação por exemplo, período em que paira uma dúvida sobre o que pesquisar, entre outras informações encontrará o graduando, conceitos sobre família escrava, formas de resistência ou as doenças que acometiam os negros escravizados, além de tantos outros temas. Também será um referencial, um ponto de partida para novas investigações.

Cito como exemplo instigador para novas pesquisas, o texto Associativismo Negro (Pág. 113) e Frente Negra (pg. 237). Nos dois, o autor discorre sobre como os negros no Pós-Abolição intensificaram frentes intelectuais sendo protagonistas em diversos momentos da sociedade republicana, seja em São Paulo ou Santa Catarina. Instiga no momento em que nos perguntamos, o que sabemos desses movimentos nas outras cidades? Quais foram os protagonistas? Como os jornais de Pernambuco, ou Alagoas, por exemplo, noticiaram estas frentes negras?

Quando a Lei Áurea completou cem anos, o quantitativo de publicações chamou atenção, fato que não mais se repetiu. No entanto, agora já podemos contar com editoras que se dedicam à causa negra no país, e paralelo a isto, há diversos núcleos de Pós-Graduações que desenvolvem as mais diferentes pesquisas e estudos. Desta relação surge por exemplo, este Dicionário elegantemente com prefácio de Alberto da Costa e Silva e capa desenhada por Jaime Lauriano, nos convida ao prazer da leitura.

Referências

Dicionário da escravidão e liberdade: 50 textos críticos/Organização: Lilia Moritz Schwarcz e Flávio dos Santos Gomes (Orgs.) – 1ªed. São Paulo: Companhia das Letras. 2018.

MOURA, Clóvis. Dicionário da Escravidão Negra no Brasil. São Paulo: Edusp, 2004.

SECRETO, María Verónica. Novas perspectivas na história da escravidão. Tempo, Niterói, v. 22, n. 41, p. 442-450, dezembro de 2016. Acesso em 23 de julho de 2020. https://doi.org/10.20509/tem1980-542x2016v224104

Vladimir Jose Dantas – Mestre em Geografia/Arqueologia pela Universidade Federal de Sergipe. Atualmente é Doutorando em História pela Universidade Federal de Pernambuco. E-mail: [email protected]. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0510-248X.

Dicionário da escravidão e liberdade: 50 textos críticos. Lilia Moritz Schwarcz e Flávio dos Santos Gomes (Orgs.). São Paulo: Companhia das Letras. 2018. Resenha de: DANTAS, Vladimir Jose. Lendo o Dicionário da Escravidão e da Liberdade. CLIO – Revista de pesquisa histórica. Recife, v.38, n.1, p.554-559, jan./jun. 2020. Acessar publicação original [DR]

A metade que nunca foi contada: a escravidão e a construção do capitalismo norte-americano | Edward E. Baptist

Não há dúvidas de que a escravidão moderna tornou-se um tema clássico dos debates historiográficos, sobre o qual foram produzidos um sem-número de obras, e que atualmente segue como tema de dissenso de livros, teses e pesquisas. O que é incomum em A metade que nunca foi contada, do norte-americano Edward Baptist, são os debates que este livro gerou para além da esfera acadêmica. Lançado em 2014 nos Estados Unidos, um ano depois da estreia do filme 12 Anos de Escravidão, a obra recebeu uma resenha negativa no jornal The Economist, por não ser uma “história objetiva”, ou científica o suficiente, pois caracterizava senhores de escravos sulistas do século XIX – e outros brancos que lucraram com a escravidão nesse período – como “vilões”, e os negros como “vítimas”. A resenha gerou tamanha polêmica que fez o jornal publicar uma nota de desculpas em uma tentativa de retratação. No entanto, esse foi apenas o epicentro de uma série de debates subsequentes que levaram Baptist e sua obra ao centro das atenções nas discussões sobre o escravismo estadunidense. Não por acaso: o formato escolhido por Baptist para a construção de seu argumento gerou debates historiográficos, os quais comentarei mais adiante, e também atingiu noções consolidadas da memória nacional dos Estados Unidos, assim como da memória sobre a expansão do capitalismo industrial.

Utilizando como fio condutor relatos biográficos de pessoas escravizadas, e cruzando estes relatos com uma variedade de fontes e dados (como cadernos de contabilidade, jornais, debates parlamentares e dados quantitativos mais amplos), Baptist constrói uma narrativa sobre o fenômeno do acirramento da escravidão produtora de algodão no sul nos Estados Unidos após sua independência. Esse acirramento caracteriza um novo tipo de escravidão, uma segunda escravidão [2], moldada para a extração exitosa de excedentes cada vez maiores desse trabalho, que por sua vez, argumenta Baptist, tiveram um papel central na expansão territorial do país, em seu desenvolvimento e no fortalecimento de investimentos e lucros. Em um escopo mais amplo, a nova forma de escravidão algodoeira foi também um pilar fundamental para o surgimento do complexo industrial têxtil da Inglaterra.

A escolha por enfatizar relatos biográficos expõe uma face dura da produção exponencial de algodão oitocentista: as técnicas de tortura, o desmembramento de relações familiares em migrações forçadas e a transfiguração de pessoas negras em mercadorias foram métodos integrantes do desenvolvimento econômico e do progresso da nação das liberdades individuais. Tais relatos se assemelham à narrativa do filme 12 Anos de Escravidão, baseado nas memórias de Solomon Northup, homem livre que foi sequestrado para trabalhar como escravo na Luisiana, cuja história também é citada na obra de Baptist. O livro adentra linhas teóricas e temas clássicos da história econômica, como trabalho e capitalismo, com recursos da história oral e debates sobre temas socialmente vivos [3], como relações raciais e de gênero. Torna-se evidente também a habilidade do autor em trabalhar com a esfera das relações políticas intrincadas, as disputas e pactos entre grupos políticos do norte e do sul dos Estados Unidos. É provável que a opção do autor por esse formato científico-narrativo, junto ao conteúdo chocante dos relatos de escravizados, tenham suscitado a acusação de falta de objetividade por parte da resenha do The Economist. Ou talvez, a crítica tenha partido da ideia de que eventos tão significativos na trajetória do capitalismo, como o desenvolvimento dos Estados Unidos e a Revolução Industrial, só se concretizaram por meio da acumulação gerada pela crueldade do trabalho escravo. Essa ideia, no entanto, não pode ser vista como alheia ao âmbito científico, constituindo um tema de extensos debates acadêmicos.

Existe um argumento central em A metade que nunca foi contada: a relação simbiótica entre a exploração dos corpos negros – e as formas de tortura desenvolvidas para tal – e a ascensão do capitalismo estadunidense de fins do século XVIII até a Guerra Civil, na segunda metade dos oitocentos. Tal argumento implica em dois pontos a serem analisados à luz da produção científica sobre o tema. O primeiro, no nível nacional, diz respeito ao papel do escravismo sulista na expansão do território e no desenvolvimento econômico do país como um todo. O segundo ponto é a relevância deste escravismo para a expansão industrial inglesa, seguido da pergunta: esta escravidão é capitalista? Tais questões colocam o livro de Baptist no âmbito da chamada Nova História do Capitalismo (NHC), que propõe a revisão dos padrões da história do capitalismo a partir das relações políticas e das experiências dos grupos subalternizados. Outros trabalhos semelhantes da NHC, lançados na mesma época, são Empire of cotton de Sven Beckert (2014) e River of dark dreams de Walter Johnson (2013). [4] Estes três livros foram, por vezes, criticados conjuntamente, por partirem de premissas semelhantes e por terem construído o campo em torno da tríade algodão-escravidão-capitalismo. A maior parte das críticas ao campo atinge um ponto em comum: influenciados pelo trabalho de Eric Williams, bem como pelas reinterpretações de Kenneth Pomeranz e Joseph Inikori, os trabalhos da NHC, especialmente A metade que nunca foi contada, teriam ignorado os argumentos da Nova História Econômica baseados em estudos cliométricos e dados empíricos. [5]

As críticas de Alan Olmstead e Paul Rhode aos aspectos empíricos do livro são das mais extensas. [6] Baptist cita a afirmação de Olmstead e Rhode sobre a quadruplicação da produtividade das fazendas de algodão entre 1800 e 1860, porém invalida a importância da inovação biológica das novas sementes nesse aumento, argumento central dos autores. A calibragem da violência por meio de um sistema de cotas crescentes, que punia escravos por não manterem seu ritmo de colheita, seria o principal motivo da produtividade crescente. O papel da violência foi questionado não apenas por Olmstead e Rhode, mas também por James Oakes, que afirma que Baptist generaliza um cotidiano de torturas que não corresponde à realidade, mas nem por isso as relações do escravismo foram menos cruéis.[7]

Baptist teria também negligenciado que a tese da centralidade do algodão já estava presente no trabalho de Douglass North, e que a Nova História Econômica (NHE) já teria apresentado argumentos contrários: a baixa relevância das exportações de algodão para o PIB, a menor lucratividade em relação ao milho, entre outros.[8] No geral, os números de que Baptist lança mão para sedimentar suas afirmações sobre a centralidade do algodão no desenvolvimento dos Estados Unidos são superdimensionados ou de origem incerta. Ainda que as críticas da cliometria não levem em consideração a complexidade política ou as relações sistêmicas do capitalismo, um engajamento maior com a produção historiográfica deste campo fortaleceria os argumentos do livro.

Um outro ponto de análise em A metade que nunca foi contada é o caráter capitalista da escravidão, especificamente da segunda escravidão do sul estadunidense. Em uma leitura mais tradicional de modos de produção, Eric Hilt questiona a existência de uma relação de dependência do norte em relação ao sul, e Oakes aponta para uma ambiguidade entre a escravidão e o trabalho livre, entre o atraso e a modernidade.[9] Tal ambiguidade dentro das mesmas fronteiras, afirma Oakes, teria sido o próprio estopim da Guerra Civil. Já para John Clegg, a escravidão da qual Baptist fala é capitalista, mas em razão das motivações e mentalidade dos senhores (razões endógenas), e não pela vitalidade de sua produção para a industrialização.[10]

Na realidade, Baptist não se preocupa em definir o capitalismo, mas em mostrar o quanto a escravidão foi necessária para o seu desenvolvimento. Ainda que primordialmente sua leitura seja delimitada por um Estado-nação, é importante levar em consideração a relação subjacente do escravismo algodoeiro com a Revolução Industrial. Gavin Wright aponta que, no período pré-Guerra Civil, as exportações do algodão sulista foram de grande importância para alimentar a indústria têxtil britânica, mas após a abolição tal demanda foi atendida por exportações da Índia, Egito e Brasil e, posteriormente, pela produção do trabalho livre estadunidense. Wright afirma que a relevância da escravidão foi caindo no quadro do capitalismo global, aproximando-se da segunda tese de Williams.[11] Isto significa que a perspectiva de causalidade entre escravidão e Revolução Industrial é frágil. Nas palavras de Dale Tomich: “Essa ‘segunda escravidão’ se desenvolveu não como uma premissa histórica do capital produtivo, mas pressupondo sua existência como condição para sua reprodução”[12]. Aqui surge outra questão: se a escravidão foi relevante, mas findou não por ambiguidades internas, e sim porque perdeu espaço no quadro mais amplo do capital, como ocorreu essa virada?

Algo que tanto Baptist quanto seus críticos podem considerar para responder esta e outras questões é a literatura da segunda escravidão brasileira, além dos trabalhos que se centram na presença imperial britânica na Índia e no comércio oriental. Oakes questiona se as plantations de algodão seriam o melhor lugar para analisar o capitalismo; mas se apenas analisarmos o capitalismo oitocentista em condições “ideais”, nitidamente lucrativas, explicitamente modernizantes e criadoras de tecnologia, não há espaço para entendermos as desigualdades produzidas pelo sistema em nível global. Para Baptist, a segunda escravidão nos Estados Unidos é um fenômeno observado no âmbito nacional e referente à demanda inglesa. Mas se considerarmos os estudos da Segunda Escravidão de Rafael Marquese e Tâmis Parron, o fenômeno da escravidão oitocentista não pode ser compreendido apenas nos Estados Unidos: sua integração com os escravismos cubano e brasileiro formam uma unidade, uma nova divisão do trabalho. Consequentemente, a íntima relação entre o escravismo norte-americano e o escravismo cafeeiro brasileiro moldou preços, gerou impactos recíprocos e formou alianças e conflitos que auxiliam a compreensão da abolição nos Estados Unidos.[13] Tanto a questão do caráter capitalista da escravidão quanto a conjuntura do escravismo sulista ganham novas nuances a partir destes debates.

Em relação à empreitada britânica no Oriente, John Darwin afirma que o desenvolvimento do Império Britânico origina-se na diversidade de relações estabelecidas em diferentes regiões de influência e domínio. Em um quadro de pressões geopolíticas em que a Inglaterra não era hegemônica, a busca pela inserção no comércio com a Índia, China, a antiga Anatólia e o Cáucaso permitiram que o Império Britânico se consolidasse como o entreposto “do comércio do Novo Mundo com o Velho – assim como para o comércio transoceânico entre Europa e Ásia até a abertura do Canal de Suez em 1869” [14]. Assim, a expressividade do fornecimento de matéria-prima estadunidense para as indústrias inglesas deve ser colocada em perspectiva para pensarmos o êxito da Revolução Industrial, já que a presença do Império no Oriente reconfigura o papel dos Estados Unidos para os ingleses.

A importância da escravidão algodoeira do século XIX para a formação dos Estados Unidos e sua integração aos interesses do capitalismo industrial em expansão são pontos importantes trazidos por Baptist e, ainda que sejam necessários ajustes e considerações mais consistentes, sua tese não pode ser descartada tão facilmente. A força de seus argumentos não está apenas nas narrativas e no alcance de sua obra para além dos limites do público acadêmico. Sua exposição traz à tona as contradições de estudiosos liberais, que acreditavam que o fim da escravidão norte-americana era inevitável frente ao progresso, e expõe a falta de diálogo entre as esferas econômica e política em estudos historiográficos prévios. A ampliação dos horizontes de sua obra para além do nacionalismo metodológico será um passo importante para revelar outras partes da história que ainda não foram contadas.

Notas

2. O autor faz menção ao conceito de Segunda Escravidão, de Dale Tomich, sem se aprofundar no mérito de suas premissas teóricas. No entanto, a influência do trabalho de Tomich se faz presente no livro. TOMICH, Dale. Through the prism of slavery: labor, capital, and world economy. New York: Lanham, Rowman & Littlefield, 2004.

3. O termo faz alusão ao conceito de “questões socialmente vivas”, relativo a temas relevantes socialmente, assim como no campo de estudo historiográfico. LEGARDEZ, Alain; SIMONNEAUX, Laurence. L’école à l’épreuve de l’actualité: enseigner les questions vives. Paris: ESF, 2006.

4. BECKERT, Sven. Empire of cotton: a global history. New York: Alfred A. Knopf, 2014; JOHNSON, Walter. River of dark dreams: slavery and empire in the cotton kingdom. Cambridge: Harvard University Press, 2013.

5. Referência a tese sobre a centralidade do escravismo para a industrialização britânica em WILLIAMS, Eric. Capitalismo e escravidão. São Paulo: Companhia das Letras, 2012; e suas atualizações em POMERANZ, Kenneth. The great divergence: China, Europe, and the making of the Modern world economy. Princeton: Princeton University Press, 2000; e INIKORI, Joseph. Africans and the Industrial Revolution in England: a study in international trade and economic development. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

6. OLMSTEAD, Alan; RHODE, Paul. “Cotton, slavery, and the New History of Capitalism”. Explorations in Economic History, v. 67, jan. 2018, pp. 1-17.

7. OAKES, James. “Capitalism and slavery and the Civil War”. International Labor and Working-Class History, n. 89, mar.-jun. 2016, pp. 195-220.

8. OLMSTEAD, Alan; RHODE, Paul, op. cit.

9. OAKES, James, op. cit.; HILT, Eric. “Economic history, historical analysis, and the ‘New History of Capitalism’”. The Journal of Economic History, v. 77, n. 2, jun. 2017, pp. 511-536.

10. CLEGG, John. “Capitalism and slavery”. Critical Historical Studies, set.-dez. 2015, pp. 281-304.

11. WRIGHT, Gavin. “Slavery and Anglo-American capitalism revisited”. In: EHS Annual Conference. Belfast, 2019. Disponível em <http://www.ehs.org.uk/multimedia/tawney-lecture-2019-slavery-and-anglo-american-capitalism-revisited>.

12. TOMICH, Dale. Through the prism of slavery: labor, capital, and world economy. New York: Lanham, Rowman & Littlefield, 2004, p. 87.

13. MARQUESE, Rafael Bivar de; PARRON, Tâmis. “Internacional escravista: a política da Segunda Escravidão”. Topoi, Rio de Janeiro, v. 12, n. 23, 2011, pp. 97-117; e MARQUESE, Rafael Bivar de. “Estados Unidos, Segunda Escravidão e a economia cafeeira do Império do Brasil”. Almanack, Guarulhos, n. 5, 2013, pp. 51-60; PARRON, Tâmis. A escravidão na era da liberdade: Estados unidos, Brasil e Cuba, 1787-1846. Tese. FFLCH-USP, 2015.

14. DARWIN, John. The Empire Project: the rise and fall of the British world-system, 1830-1970. Cambridge: Cambridge University Press, 2009, p. 37.

Referências

BAPTIST, Edward E. A metade que nunca foi contada: a escravidão e a construção do capitalismo norte-americano. São Paulo: Paz e Terra, 2019.

BECKERT, Sven. Empire of cotton: a global history. New York: Alfred A. Knopf, 2014.

CLEGG, John. “Capitalism and slavery”. Critical Historical Studies, set.-dez. 2015, pp. 281-304.

DARWIN, John. The Empire Project: the rise and fall of the British world-system, 1830-1970. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.

HILT, Eric. “Economic history, historical analysis, and the ‘New History of Capitalism’”. The Journal of Economic History, v. 77, n. 2, jun. 2017, pp. 511-536.

INIKORI, Joseph. Africans and the Industrial Revolution in England: a study in international trade and economic development. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

JOHNSON, Walter. River of dark dreams: slavery and empire in the cotton kingdom. Cambridge: Harvard University Press, 2013.

LEGARDEZ, Alain; SIMONNEAUX, Laurence. L’école à l’épreuve de l’actualité: enseigner les questions vives. Paris: ESF, 2006.

MARQUESE, Rafael Bivar de. “Estados Unidos, Segunda Escravidão e a economia cafeeira do Império do Brasil”. Almanack, Guarulhos, n. 5, 2013, pp. 51-60.

MARQUESE, Rafael Bivar de; PARRON, Tâmis. “Internacional escravista: a política da Segunda Escravidão”. Topoi, Rio de Janeiro, v. 12, n. 23, 2011, pp. 97-117.

OAKES, James. “Capitalism and slavery and the Civil War”. International Labor and Working-Class History, n. 89, mar.-jun. 2016, pp. 195-220.

OLMSTEAD, Alan; RHODE, Paul. “Cotton, slavery, and the New History of Capitalism”. Explorations in Economic History, v. 67, jan. 2018, pp. 1-17.

PARRON, Tâmis Peixoto. A escravidão na era da liberdade: Estados unidos, Brasil e Cuba, 1787-1846. Tese. FFLCH-USP, 2015.

POMERANZ, Kenneth. The great divergence: China, Europe, and the making of the Modern world economy. Princeton: Princeton University Press, 2000.

TOMICH, Dale. Through the prism of slavery: labor, capital, and world economy. New York: Lanham, Rowman & Littlefield, 2004.

WILLIAMS, Eric. Capitalismo e escravidão. São Paulo: Companhia das Letras, 2012.

WRIGHT, Gavin. “Slavery and Anglo-American capitalism revisited”. In: EHS Annual Conference. Belfast, 2019. Disponível em <http://www.ehs.org.uk/multimedia/tawney-lecture-2019-slavery-and-anglo-american-capitalism-revisited>.

Fernanda Novaes – Universidade Federal Fluminense. Niterói – Rio de Janeiro – Brasil.