Todas as categorias

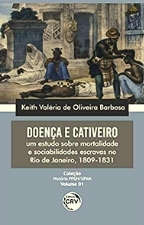

Doenças e cativeiro: um estudo sobre mortalidade e sociabilidades escravas no Rio de Janeiro, 1809-1831 | Keith Valéria de Oliveira Barbosa

Keith Barbosa | Foto: ufam.edu.br/notícias

O livro de Keith Valéria de Oliveira Barbosa, pesquisadora e professora da Universidade Federal do Amazonas, é fruto de sua pesquisa desenvolvida no seu mestrado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.

O livro de Keith Valéria de Oliveira Barbosa, pesquisadora e professora da Universidade Federal do Amazonas, é fruto de sua pesquisa desenvolvida no seu mestrado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.

A obra é dividia em quatro capítulos, no primeiro, “Escravidão e doenças: historiografia, fontes e métodos”, a autora buscou analisar como a mortalidade escrava não estava ligada apenas ao contato entre pessoas de diferentes continentes e, portanto, que o tráfico atlântico em si não dá conta de explicar a mortalidade escrava. Em outras palavras, embora o contato entre indivíduos de espaços geográficos distantes inevitavelmente tenha colocado patógenos em condições de causar doenças que eram desconhecidas para os africanos, a questão não pode ser analisada apenas por esse prisma.

As condições de vida da população cativa propiciavam “ambientes” para que enfermidades matassem muito. A falta de alimentos, os maus tratos, a insalubridade do trabalho, as condições higiênicas inadequadas das senzalas, entre outros aspectos, faziam com que a vida de escravo fosse abreviada muitas vezes pela morte. Leia Mais

Temporalidades. Belo Horizonte, v.13, n.1, 2021.

Edição 35 – Temporalidades, Belo Horizonte (jan./jun.2021)

Editorial

Apresentação

- Apresentação

- Gustavo de Souza Oliveira

Entrevistas

- Entrevista com Jaime Ricardo Teixeira Gouveia“A Inquisição Portuguesa e seus reflexos no além-mar: fontes e possibilidades de pesquisa (Brasil e Portugal)”

- Anna Karolina Vilela Siqueira, Jaime Ricardo Teixeira Gouveia

- Entrevista com Myriam Andrade Ribeiro de Oliveira

- Anna Karolina Vilela Siqueira, Vanessa Cerqueira Teixeira, Myriam Andrade Ribeira de Oliveira

- Religião e Política no século XIX: o Brasil pós proclamação da independência.Entrevista com Ítalo Domingos Santirocchi

- Anna Karolina Vilela Siqueira, Ítalo Domingos Santirocchi

Expediente

- Edição 35 – Temporalidades, Belo Horizonte (jan./jun.2021)

- Carla Drielly dos Santos Teixeira; Luiza Lima Dias, Felipe Augusto Souza Costa, Samuel Antunes Sousa, Bárbara de La Rosa Elia, Anna Karolina Vilela Siqueira

Artigos Livres

- Uma teoria da história de Walter Benjamin à luz da ideia de memória coletiva

- Esau Brilhante do Nascimento Nascimento

- Camadas do preconceito ou o quimérico resgate da virilidade:um estudo sobre a política de repressão aos homossexuais no contexto da Revolução Cubana

- Ualisson Freitas

- A palavra das testemunhas nos casos de defloramento, sedução e estupro (Irati-PR, 1930-1950)

- Marcelo Douglas Nascimento Ribas Filho

- Ecos da Revoluçãoa invasão da Baía dos Porcos na grande imprensa brasileira (janeiro a abril de 1961)

- Alice, Karolayne, Charles

- Espaço e Comunidadeum estudo de caso das transformações dos fóruns de Lépcis Magna do século III ao VI

- Nara Francini Alves de Oliveira

- A história do jornal Terra Livre e as lutas dos camponeses no estado de São Paulo (1954-1964)

- Rafael Sandrin da Cruz

- Histórico do futebol feminino no Brasil:considerações acerca da desigualdade de gênero

- Marina Broch

- Estudo sobre as teses de fim de curso da Faculdade de Medicina e Cirurgia de São Paulo, 1918 e 1930

- Ana Paula

- O Concílio de Niceia definiu a regulamentação da data da Páscoa no século IV?

- Nathany Andrea Wagenheimer Belmaia, Cassio Henrique dos Santos Amador

- (In)visibilidade feminina no folheto de cordel

- Josilene Félix

- PERSPECTIVAS DE HISTÓRIA GLOBAL NA AMÉRICA LATINA

- Henrique Spitz

- Da montação à construção definitiva:uma análise das práticas e representações de travestis na cidade de Ituiutaba (década de 1990 a 2019)

- Gustavo Rubbi

- O “SCENARIO DA NATUREZA BRASILEIRA […] ATRAVEZ DA FRIA NARRATIVA […] DA ESCRAVIDÃO”

- Ricardo Alves da Silva Santos

- Passado glorioso, presente decadente:a fabricação da Nova Inglaterra a partir do conto “The Street” de Lovecraft [1920]

- Andressa Freitas dos Santos

- A Tradição do Êxodo como memória da ocupação egípcia de Canaã entre os séculos XVI a X a.C.

- Matheus Carmo

- Circular para educaro conceito de nacionalismo revolucionário e as práticas de mediação no jornal The Black Panther (1967 – 1970)

- Vinícius Novaes Ricardo

- Pensamento e ideologia:Eichmann e a banalidade do mal

- Bárbara Deoti

- “Conforme a gravidade das culpas e qualidade dos réus”:as Juntas de Justiça da América portuguesa (sécs. XVII e XVIII)

- Douglas Corrêa de Paulo Santos

- Esquerda, volver:o Movimento Nacionalista Feminino (1963-1964)

- Larissa Cestari

- Ciência, gênero e corpouma análise sobre beleza e padrões de feminilidade na obra “Sexo e Beleza” de Hernani de Irajá (1938)

- Natalia Milani, Rosemeri Moreira

- Governo Sarney:o jornal O Globo no Plano Cruzado I

- Eric Patrick Silva de Faria Rocha

- As relações da História com o Cinema: envolvente e promissor campo dos estudos históricos

- Antônio Barros de Aguiar

- Quantos espaços pode ocupar um museu?A atuação do Museu da Música de Mariana como arquivo, museu e páginas da web

- Mayra de Souza Marques

- Narrando mundos inexistentes:sobre as dimensões do passado e da memória nas utopias de Thomas More (1516) e Francis Bacon (1627)

- Ana Luisa Ennes Murta

- Dossiê Temático

- O Absolutismo e a ordem socialperseguição aos cristãos-novos portugueses na Idade Moderna

- Gislaine Gonçalves Dias Pinto

- Virtuosidade e devotamento:a participação feminina na Ordem Carmelita

- Nívea Maria Leite Mendonça

- Entre Brasil e PortugalGênero e religião na representação do feminino em meados do Oitocentos

- Isadora de Mélo Escarrone Costa

- Política e religião no reino do Congo (séculos XV – XVI):dom Afonso I o rei “convertido”

- José Mateus Francisco

- Embaixadas diplomáticas, embaixada apostólicaimbricações entre religião, comércio atlântico e poder político na diplomacia luso-daomeana (1795-1810)

- Raphael dos Santos Gonçalves

- O vilancico de Natal no mundo ibérico (1640)

- Laís Morgado Marcoje

- A bigamia em apropriações da normatividadeo caso da América portuguesa em fins do século XVIII

- Mayara Amanda Januário

- A Atuação espiritual dos bispos D. Fr. Antônio do Desterro Malheiros e D. José Joaquim Justiniano Mascarenhas Castelo Branco no Convento de Nossa Senhora da Conceição da Ajuda do Rio de Janeiro (1750 a 1806)

- Amanda Dias de Oliveira Costa

- Entre a identidade e a devoçãoOs conflitos entre o Cabido da Sé e a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Homens Pretos na cidade do Rio de Janeiro no século XVIII

- Diego Santos Barbosa

- Associações leigas e expressões devotasafricanos e afrodescendentes no projeto cristão da América Portuguesa, século XVIII

- Andressa Antunes

- Laços sobre os santos óleos nos altares das senzalas: Os vínculos de compadrio de forros e escravos no Arraial do Tejuco e Vila do Príncipe (1720-1740).

- Thassio Ferraz Tavares Roque

- “Para que a adoração suba espontânea e livre dos homens para Deus”Uma análise a respeito da posição maçônica frente as ações ultramontanas na Questão Religiosa

- Alexandre Coelho dos Santos

- Conflitos religiosos no interior da ParaíbaO caso de Baixa Verde

- Daniel da Silva Firino, Carlos André cavalcanti

- O recrutamento do clero secular sob uma análise em escalas variadas:Constituições, padroado, câmara e família.

- Rafaela Zanotto Casagrande

- Colaboração entre ultramontanos e progressistasSanta Casa de Misericórdia, irmandades e festas religiosas em Campinas na década de 1870.

- João Lucas Moura e Souza

Resenhas

- Doenças e mortes entre escravos no Rio de Janeiro

- Lourenço Resende da Costa

- Hegel entre liberais e conservadores:o estudo histórico-filosófico de Domenico Losurdo

- Alex Machado

Traduções

- “Dublando” a África pré-colonial e a Diáspora Atlântica:conhecimento histórico e o Sul global

- Lucas Aleixo Pires dos Reis

Transcrição Documental Comentada

- Aspectos da corrida colonial portuguesa na África Oriental em finais do século XIX

- Luiz Felipe Florentino

- Entre a normativa e a práticaa atuação dos capitães-mores na concessão de sesmarias na Capitania do Siará Grande

- Rafael Ricarte da Silva

- A estrutura fundiária no período de montagem da cafeicultura escravista no Vale do Paraíba Paulista (vila de São Miguel das Areias, 1819) Mss. Inventário dos Bens Rústicos. Vila de São Miguel das Areas [sic], 1819

- Breno Servidone Moreno, Carlos Eduardo Nicolette

Publicado: 2021-07-10

História da Enfermagem. Brasília, v.12, n.1, 2021.

POSTED BY: HERE 10 DE JULHO DE 2021

EDITORIAL

- Nursing Now Brasil: uma história de desafios para conquistas do agora | Ítalo Rodolfo Silva, Pacita Geovana Gama de Sousa Aperibense

- Nursing Now Brazil: a history of challenges for today’s achievements | Ítalo Rodolfo Silva, Pacita Geovana Gama de Sousa Aperibense

- Nursing Now Brasil: historia de desafíos para los logros de hoy | Ítalo Rodolfo Silva, Pacita Geovana Gama de Sousa Aperibense

ARTIGOS ORIGINAIS

- Reflexões de Edith de Magalhães Fraenkel sobre o currículo de Enfermagem na década de 1940 | Reflections by Edith de Magalhães Fraenkel about the Nursing curriculum in the 1940s | Reflexiones de Edith de Magalhães Fraenkel sobre el plan curricular de Enfermería en la década de 1940 | Emiliane Silva Santiago, Luciana Barizon Luchesi, Taka Oguisso, Fernando Porto

- O Cotidiano dos estudantes de um Curso de Graduação em Enfermagem (1969-1975) | The Everyday Life of Undergraduate Nursing Students (1969-1975) | La vida cotidiana de los estudiantes de enfermería de pregrado (1969-1975) | Juliana Bonetti de Carvalho, Maria Itayra Padilha, Miriam Süsskind Borenstein, Djailson José Delgado Carlos

- Enfermería de ciencia ficción: Hildegard Peplau en el cuento “Lastborn” de Isaac Asimov | Enfermagem na ficção científica: Hildegard Peplau no conto “Lastborn” de Isaac Asimov | Science Fiction Nursing: Hildegard Peplau in Isaac Asimov’s tale “Lastborn” | José Rodríguez Montejano, Maria Angélica de Almeida Peres, Sagrario Gómez-Cantarino, Adriana Dias Silva, María Angustias Torres Alamino Professora, Mercedes de Dios-Aguado

- Participación política de las estudiantes de Enfermería bajo la noción de servicio. Opinión de las actoras. | Política de estudantes de Enfermagem no México. Opinião dos atores. | Political Participation of nursing students in Mexico. Actors opinion. | Lucila Cárdenas-Becerril, Beatriz Elizabeth Martínez-Talavera, Jessica Belen Rojas-Espinoza, Liliana I. Benhumea, Jaramillo, Libni Montes de Oca-Domínguez

FAC SIMILE

- I Congresso Nacional de Estudantes de Enfermagem: protagonismo e compromisso social | I National Congress of Nursing Students: protagonism and social commitment | I Congreso Nacional de Estudiantes de Enfermería: protagonismo y compromiso social | Elton Junio Sady Prates, Fernanda Batista Oliveira Santos

ERRATA

História da Enfermagem. Brasília, v.11, n.2, 2020.

POSTED BY: HERE 25 DE OUTUBRO DE 2020

EDITORIAL

- Laboratório de Pesquisas em História do Conhecimento da Enfermagem e Saúde – GEHCES – 25 anos construindo histórias | Maria Itayra Padilha, Miriam Susskind Borenstein, Maria Lígia dos Reis Bellaguarda

- Laboratory of Research Studies in History of Nursing and Health Knowledge – GEHCES – 25 years building stories | Maria Itayra Padilha, Miriam Susskind Borenstein, Maria Lígia dos Reis Bellaguarda

- Laboratorio de Investigación en Historia del Conocimiento en Enfermería y Salud – GEHCES – 25 años construyendo historias | Maria Itayra Padilha, Miriam Susskind Borenstein, Maria Lígia dos Reis Bellaguarda

ARTIGOS ORIGINAIS

- Curso de enfermagem da Universidade de Brasília: trajetória (1975-2015) | Nursing course at the University of Brasilia: Historical path (1975-2015) | Carrera de enfermería de la Universidad de Brasilia: trayectoria (1975-2015) | Wender Ferreira dos Santos, Keila Cristianne Trindade da Cruz, Andréa Mathes Faustino

- O processo legal de incorporação da Policlínica Piquet Carneiro à Universidade do Estado do Rio de Janeiro (1995-2008) | The legal process of incorporation of the Piquet Carneiro Polyclinic to the Rio de Janeiro State University (1995–2008) | El proceso legal de incorporación de la Policlínica Piquet Carneiro a la Universidad del Estado de Río de Janeiro (1995–2008) | Laura Greco Gioia, Maria Lelita Xavier, Maria Regina Araujo Reicherte Pimentel, Thaina Freire Ramos, Maria Angélica de Almeida Peres, Maritza Consuelo Ortiz Sanchez

- Terapia intravenosa: as primeiras atribuições dos enfermeiros no Brasil (1916-1943) | Intravenous therapy: The first duties of nurses in Brazil (1916-1943) | Terapia intravenosa: las primeras atribuciones de enfermeras en Brasil (1916-1943) | Ricardo Quintão Vieira, Telma Christina do Campo Silva, Kelly Onaga Jahana, Dafna Maida Pardo, Fabricio de Jesus Gimenez

REVISÃO INTEGRATIVA

- Resgate histórico dos avanços da Enfermagem Obstétrica brasileira | Historical rescue of the advances in Brazilian Obstetric Nursing | Rescate histórico de los avances en la Enfermería Obstétrica brasileña | Fernanda Alves dos Santos Carregal, Rafaela Siqueira Costa Schreck, Fernanda Batista Oliveira Santos, Maria Angélica de Almeida Peres

REFLEXÃO

- História e processos de trabalho da enfermagem em Centrais de Material e Esterilização | Historia y proceso de trabajo de la enfermería en Centros de Material y Esterilización | History and work process of Nursing in Materials and Sterilization Centers | Djailson José Delgado Carlos, Cristiane Ribeiro de Melo Lino, Suênia Silva de Mesquita Xavier, Luciane Paula Batista Araújo de Oliveira, Kátia Regina Barros Ribeiro, Wanessa Cristina Tomaz dos Santos Barros

História da Enfermagem. Brasília, v.11, Especial, 2020.

POSTED BY: HERE 20 DE SETEMBRO DE 2020

EDITORIAL

- Ano de 2020, ponto de inflexão para a Enfermagem Mundial | Mercedes de Dios-Aguado

- The year 2020: An Inflection point for World Nursing | Mercedes de Dios-Aguado

- Año 2020 punto de Inflexión para la Enfermería Mundial | Mercedes de Dios-Aguado

ARTIGOS ORIGINAIS

- Richard Speck Bajo la Mirada de Florence Nightingale y Concepción Arenal | Richard Speck sob o olhar de Florence Nightingale e Concepción Arenal | Richard Speck Under the Gaze of Florence Nightingale and Concepción Arenal | Mercedes de Dios-Aguado, Angela Aparecida Peters, Sagrario Gómez-Cantarino, José Rodríguez Montejano, Maria Angélica de Almeida Peres

- Florence Nightingale como tema no ensino de história da enfermagem | Florence Nightingale as a theme in the teaching of nursing history | Florence Nightingale como tema en la enseñanza de historia de la enfermería | Aline Teixeira Marques Figueiredo da Silva, Elen Soraia de Menezes Cabral, Marianne Cardoso Batalha, Pacita Geovana Gama de Sousa Aperibense

- As Repercussões Históricas da Pandemia da Gripe Influenza A (H1N1) no Brasil | The Historical Repercussions of the Infl uenza Pandemic a (h1n1) in Brazil | Las Repercusiones Históricas de la Pandemia de Gripe de la Influenza a (h1n1) de Brasil | Patrícia dos Santos Augusto, Lilian Dias Ennes, Luana Valentim Monteiro, | Hercília Regina do Amaral Montenegro

- Contribuições da Teoria Ambientalista de Florence Nightingale para a prevenção e tratamento da COVID-19 | Contributions of Florence Nightingale’s Environmental Theory to the prevention and treatment of COVID-19 | Contribuciones de la teoría ambiental de Florence Nightingale a la prevención y el tratamiento de la COVID-19 | Isabel Cristina Bueno Palumbo, Solange Spanghero Mascarenhas Chagas

RELATO DE EXPERIÊNCIA

- Criação de Acervo Documental sobre acontecimentos no Ano Internacional da Enfermeira e Obstetrizes (2020) | Creation of a Documentary Collection on events in the International Year of the Nurse and Midwives (2020): experience report | Creación de Acervo Documental sobre eventos en el Año Internacional de los Profesionales de Enfermería y Obstetricia (2020): relato de experiencia | Rosa Maria Souza Braga, Ana Paula da Costa Lacerda Brandão, Davi Milleli Silva, Anamaria de Souza Fagundes, Pacita Geovana Gama de Sousa Aperibense, Maria Angelica de Almeida Peres

FAC SIMILE

- A Influenza Espanhola | The Spanish Influenza | A Gripe Espanhola | Ana Paula da Costa Lacerda Brandão, Maria Angélica de Almeida Peres

REFLEXÃO

- El legado de Florence Nightingale: 200 años de inspiración | The legacy of Florence Nightingale: 200 years of inspiration | O legado de Florence Nightingale: 200 anos de inspiração | Lucila Cárdenas-Becerril

- Em tempos da Covid-19: aplicações das lições deixadas por Florence Nightingale | In Covid-19 times: applications of the lessons left by Florence Nightingale | En tiempos de Covid-19: aplicaciones de las lecciones dejadas por Florence Nightingale | Fernando Porto, Ingrid Zuvanov Kahl Costa, Tatiana de Oliveira Gomes, | Luiza Mara Correia, Nara Lima de Melo Carrilho, Mercedes Neto

RESENHA

- A Viagem Fantástica em Cordel Pela História da Enfermagem | Marco Antônio dos Santos

História da Enfermagem. Brasília, v.11, n.1, 2020.

POSTED BY: HERE 29 DE JULHO DE 2020

EDITORIAL

- Epidemias como perspectivas à profissionalização da enfermagem brasileira | Djailson José Delgado Carlos

- Epidemics as perspectives to the professionalization of Brazilian nursing | Djailson José Delgado Carlos

- Epidemias como perspectivas para la profesionalización de la enfermería brasileña | Djailson José Delgado Carlos

ARTIGOS ORIGINAIS

- Padrão Anna Nery e perfis profissionais de enfermagem possíveis para enfermeiras e enfermeiros no Brasil | Anna Nery Standard and possible nursing professional profiles for nurses in Brazil | Estándar Anna Nery y perfiles profesionales de enfermería posibles para enfermeras y enfermeros en Brasil | Fernanda Batista Oliveira Santos, Fernanda Alves dos Santos Carregal, Rafaela Siqueira Costa Schreck, Rita de Cássia Marques, Maria Angélica de Almeida Peres

- Taxonomia do conhecimento sobre história da enfermagem | Taxonomy of knowledge about history of nursing | Taxonomía del conocimiento sobre historia de enfermería | Abel Silva de Meneses, Maria Cristina Sanna, Leila Maria Rissi Caverni, Marco Antônio dos Santos, Ricardo Quintão Vieira

- Historicidade dos serviços de saúde do município de Gaspar – Santa Catarina (1973- 2014) | Historicity of health services in the municipality of Gaspar – Santa Catarina (1973 – 2014) | Historicidad de los servicios de salud en el municipio de Gaspar – Santa Catarina (1973 – 2014) | Tássila Dias Malta Moreira Moura, Patrícia Gubler, Maria Lígia dos Reis Bellaguarda, Mariana Vieira Villarinho, Maria Itayra PadilhaV, Maiara Suelen Mazera

- Administração em enfermagem no Hospital João de Barros Barreto | Nursing administration at João de Barros Barreto Hospital: historical perspective of the seventies, twentieth century | Administración de enfermería en el Hospital João de Barros Barreto: perspectiva histórica de los años setenta, siglo XX | Ilma Pastana Ferreira, Isaura Setenta Porto, Tereza Tonini, Elaine Regina Corrêa Souza

FAC SIMILE

- Histórico da Escola de Auxiliares de Enfermagem de Natal | History of the Nursing Assistant School of Natal | Historia de la Escuela de Auxiliares de Enfermería de Natal | Djailson José Delgado Carlos

BIOGRAFIA

- Sor Ema Téllez Muro un himno a la vida y a la preservación del cuidado humanizado | Sister Ema Téllez Muro: a hymn to life and to the preservation of humanized take care | Irmã Ema Téllez Muro: um hino à vida e à preservação do cuidado humanizado | Lucila Cárdenas-Becerril, Sandra Olvera-Arreola, Julio César Cadena-Estrada, Beatriz Elizabeth Martínez-Talavera

IN MEMORIAM

- Francisca Nazaré Liberalino: compromisso e dedicação com o desenvolvimento da enfermagem brasileira (1956 -2020) | Sheila Saint-Clair da Silva Teodósio, Rosana Lúcia Alves de Vilar

ERRATA

História da Enfermagem. Brasília, v.10, n.2, 2019.

POSTED BY: HERE 5 DE MAIO DE 2020

EDITORIAL

- É tempo de re-iluminar o cuidado de enfermagem: Re-conectando Florence Nightingale ao seu legado | Ana Rosete Maia

- It is time to re-illuminate nursing care: reconnecting Florence Nightingale to her legacy | Ana Rosete Maia

- Es hora de re-iluminar la atención de enfermería: Reconectando Florence Nightingale a su legado | Ana Rosete Maia

ARTIGOS ORIGINAIS

- Museu como estratégia de difusão do | conhecimento em história da enfermagem | Museum as a strategy for knowledge diff usion in nursing history | El museo como estrategia para la difusión del conocimiento en historia de enfermeira | Maria Angélica de Almeida Peres, Anna Beatriz Sant’anna Ferreira de Souza, Davi Milleli Silva, Pacita Geovana Gama de Sousa Aperibense, Sabrina da Costa Machado Duarte, Tânia Cristina Franco Santos

- Biografias de enfermeiras brasileiras: constructos da identidade da profissão | Biographies of Brazilian Nurses: Profession’s Identity Construction | Biografías de enfermeras brasileñas: construcciones de la identidad de la profesión | Fabiano Danilo Oliveira Pereira, Raul Brener Dantas, Déborah Raquel Carvalho de Oliveira, Maria Itayra Padilha, Sheila Saint-Clair da Silva Teodósio

- Centro Acadêmico de Enfermagem da | Universidade Federal do Rio de Janeiro (1979-1991) | Federal University of Rio de Janeiro Academic Nursing Center (1979-1991) | Centro Académico de Enfermería de la Universidad Federal de Rio de Janeiro (1979-1991) | Thauanne de Souza Gonçalves, Maria Angélica de Almeida Peres, Tayná Leonardo da Silva, Alessandra Cabral de Lacerda, Ana Cristina Silva de Carvalho

- Florence Nightingale e a História da Enfermagem | Florence Nightingale´s and the Nursing History | Florence Nightingale y la Historia de Enfermería | Lucas de Paiva Dias, Marcos de Paiva Dias

- Revista mineira de enfermagem: | 22 anos de história | Nursing journal of Minas Gerais: 22 years of history | Revista de enfermería de Minas Gerais: 22 años de historia | Fernanda Batista Oliveira Santos, Fernanda Alves dos Santos Carregal, Maria Angélica de Almeida Peres

História da Enfermagem. Brasília, v.10, n.1, 2019.

POSTED BY: HERE 7 DE JULHO DE 2019

EDITORIAL

- Curso de Graduação em Enfermagem da UFSC: 50 anos de uma bela história de desafios e sucesso | Juliana Bonetti de Carvalho, Maria Itayra Padilha

- Nursing course at UFSC: 50 years of a beautiful history of challenges and success | Juliana Bonetti de Carvalho, Maria Itayra Padilha

- Carrera de grado en enfermería de la UFSC: 50 años de una bella historia de desafíos y éxitos | Juliana Bonetti de Carvalho, Maria Itayra Padilha

ARTIGOS ORIGINAIS

- A formação da Auxiliar de Enfermagem no Ceará – 1954-1961 | The formation of the Nursing Assistant in Ceará – 1954-1961 | La formación de la Auxiliar de Enfermería en Ceará – 1954-1961 | Roberlandia Evangelista Lopes, Silvia Maria Nóbrega-Therrien, Perpétua Alexsandra Araújo

- Da tarefa de posicionar à terapêutica de posição, uma mudança anunciada pela história (1900-1953) | From the positioning task to the position therapy, a change announced by the history (1900-1953) | De la tarea de posicionar a la terapéutica de posición, un cambio anunciado por la historia (1900-1953) | Luis Lisboa Santos, Óscar Ferreira, Cristina Lavareda Baixinho

- Maria Aurineide da Silva Nogueira, protagonista da enfermagem na Universidade de Brasília | Maria Aurineide da Silva Nogueira, protagonist of nursing at the University of Brasília | María Aurineide da Silva Nogueira, protagonista de la enfermería en la Universidad de Brasilia | Karina Líbia Mendes da Silva, Priscila Aparecida Barbosa Batista, Ligia Maria da Silva Azevedo Nogueira, Keila Cristianne Trindade da Cruz, Andréa Mathes Faustino

- Trabalho interdisciplinar desenvolvido por profissionais de saúde em grupo de ges-tantes e/ou casais grávidos (1996-2016) | Interdisciplinary work developed by group health professionals of pregnant and/or pregnant couples (1996-2016) | Trabajo interdisciplinario desarrollado por profesionales de salud en grupo de ges-tates y/o parejas embarazadas (1996-2016) | Amanda Nicácio Vieira, Maria Itayra Padilha, Roberta Costa, Stéfany Petry

- Ensino da comunicação administrativa nos cursos de graduação em enfermagem da região sudeste do Brasil | Teaching of administrative communication in nursing undergraduate courses in southeastern Brazil | La enseñanza de la comunicación administrativa en los cursos de graduación de la región sudeste de Brasil | Ana Lúcia Domingues Neves, Maria Cristina Sanna

RESENHA

- Primeiro currículo das escolas-modelo referência na formação de enfermeiros no Brasil e na Argentina | Ricardo Quintão Vieira

REFLEXÃO

- Autonomia da Enfermagem e sua Trajetória na Construção de uma Profissão | Autonomy of Nursing and its Trajectory in the Construction of a Profession | Autonomía de la Enfermería y su Trayectoria en la Construcción de una Profesión | Stéfany Petry, Charles Alberto Teixeira Filho, Maiara Mazera, Dulcinéia Ghizoni Schneider, Jussara Gue Martini

IN MEMORIAM

- In Memoriam Melita | Lucila Cárdenas Becerril

História da Enfermagem. Brasília, v.9, n.2, 2018.

POSTED BY: HERE 20 DE DEZEMBRO DE 2018

EDITORIAL

- Faculdade de enfermagem da universidade do estado do Rio de Janeiro: 70 anos de sua trajetória | Maria Regina Araujo Reicherte Pimentel, Maria Lelita Xavier

- Nursing faculty of the rio de janeiro state university: 70 years of its trajectory | Maria Regina Araujo Reicherte Pimentel, Maria Lelita Xavier

- Facultad de enfermería de la universidad del estado de rio de janeiro: 70 años de su trayectoria | Maria Regina Araujo Reicherte Pimentel, Maria Lelita Xavier

ARTIGOS ORIGINAIS

- Primeiras discussões sobre o diagnóstico de | enfermagem em periódicos (1956-1967) | First discussions on the nursing diagnosis in periodicals (1956-1967) | Primeras discusiones sobre el diagnóstico de enfermería en periódicos (1956-1967) | Ricardo Quintão Vieira, Katya Araujo Machado Saito, Audry Elizabeth dos Santos

- Circunstâncias que trouxeram o Project Hope ao | estado de Alagoas/Brasil | Circumstances that brought Project Hope to Alagoas/Brasil | Circunstancias que trajeron el Proyecto Hope a Alagoas/Brasil | Mário César Ferreira Lima Júnior, Regina Maria dos Santos, Laís Miranda de Crispim Costa, Francisca Rosaline Leite Mota, Ana Flávia Silva Lima

- Ensino superior e associação brasileira de | enfermagem: contribuições para o desenvolvimento e as memórias da profissão no Oeste de Santa Catarina | Higher education and the brazilian nursing association: contributions to the development and memories of the profession in the West of Santa Catarina | Enseñanza superior y asociación brasileña de enfermería: contribuciones para el desarrollo y las memorias de la profesión en el Oeste de Santa Catarina | Carine Vendruscolo, André Lucas Maffissoni, Fabiane Pertille, Karine Ribeiro, Jean Wilian Bender, Denise Antunes de Azambuja Zocche

- Enfermagem brasileira em 90 anos de história associativa: contribuições da Associação Brasileria de Enfermagem | Brazilian nursing in 90 years of associative history: contributions of the Brazilian Nursing Association | Enfermería brasileña en 90 años de historia asociativa: contribuciones de la Asociación Brasileña de Enfermería | Jhenneffer Lorrainy da Silva, Daniela Martins Machado

- Lenilde Duarte de Sá : vida e docência inspiradas na arte do cuidar | Lenilde Duarte de Sá: life and teaching inspired by the art of caring | Lenilde Duarte de Sá: vida y docencia inspiradas en el arte del cuidar | Arieli Rodrigues Nóbrega Videres, Maria Miriam Lima da Nóbrega

História da Enfermagem. Brasília, v.9, n.1, 2018.

POSTED BY: HERE 31 DE JULHO DE 2018

EDITORIAL

- História da Educação de Enfermagem e as Tendências Contemporâneas | Lucila Cárdenas Becerril

- History of Nursing Education and the Contemporary Trends | Lucila Cárdenas Becerril

- Historia de la educación de Enfermería y las tendencias contemporáneas | Lucila Cárdenas Becerril

ARTIGOS ORIGINAIS

- Fundação e consolidação da Santa Casa de Misericórdia de Guaxupé-MG | Foundation and consolidation of Santa Casa de Misericórdia de Guaxupé-MG | Fundación y consolidación de la Santa Casa de Misericordia de Guaxupé-MG | Maria Regina Guimarães Silva, Maria Cristina Sanna

- “O governo do Estado de São Paulo se interessa pelo teu filho”: o ideal de mãe paulista entre 1937 e 1964 | “The government of the state of São Paulo is interested in your son”: the São Paulo mother ideal between 1937 and 1964 | “El gobierno del estado de São Paulo se interesa por tu hijo”: el ideal de madre paulista entre 1937 y 1964 | Danilo Fernandes Brasileiro, Rodrigo Contrera Ramos, Bianca Oliveira Ferro, Maria Cristina da Costa Marques

- O sismo de 1755: a atuação do enfermeiro na assistência aos feridos de Lisboa | The 1755 Lisbon earthquake: the work of nurses in the care provided to the wounded | El sismo de 1755: actuación del enfermero en la atención de los heridos de Lisboa | Ângela Fernandes, Anastasiya Trunova, Carolina Vicente, Miguel Valente, | Helga Rafael, Isabel Ferraz, Óscar Ferreira, Cristina Baixinho

- Recuento de lo escrito sobre historia de enfermería en México (1990-2015) | Recapitulação da história da enfermagem no México (1990-2015) | Recount of the history of nursing in Mexico (1990-2015) | Lucila Cárdenas-Becerril, Beatriz Elizabeth Martínez-Talavera, Sandra Sonalí Olvera Arreola, Reyna Reyes Reyes, María Martha Quintero Barrios, Liliana I. Benhumea Jaramillo

- Maria José de Oliveira: trajetória de vida e contribuições para a construção da identidade profissional da enfermeira na Bahia | Maria José de Oliveira: life trajectory and contributions for the construction of nurses professional identity in Bahia | María José de Oliveira: trayectoria de vida y contribuciones para la construcción de la identidad profesional de la enfermera en Bahía | Núbia Lino de Oliveira, Gilberto Tadeu Reis da Silva

- História e memória de Maria do Amparo Barbosa | History and memory of Maria do Amparo Barbosa | Historia y memoria de Maria del Amparo Barbosa | Francisca Aline Amaral da Silva, Benevina Maria Vilar Teixeira Nunes

IN MEMORIAM

- Victoria Secaf (1932-2018) | Emiko Yoshkiwa Egry

- Alfredo Bermúdez González (1956-2018) | Rosa María Ostiguín Meléndez

História da Enfermagem. Brasília, v.8, n.2, 2017.

POSTED BY: HERE 10 DE DEZEMBRO DE 2017

EDITORIAL

- Historia Oral e Memórias: Contribuições na Pesquisa Historica em Enfermagem e Saúde | Mariana Vieira Villarinho

- Oral History and Memories: Contributions in the Historical Research in Nursing and Health | Mariana Vieira Villarinho

- Historia oral y memorias: contribuciones en la investigación histórica en enfermería y salud | Mariana Vieira Villarinho

ARTIGOS ORIGINAIS

- Arte e ação: iluminando novos caminhos para a Enfermagem | Art and action: illuminating new paths for Nursing | Arte y acción: iluminando nuevos caminos para la Enfermería | Gabriela Salim Spagnol, Maria Silvia Teixeira Giacomasso Vergílio, José Guilherme Pereira Bergamasco, Eliete Maria Silva

- Vestígios da historiografia da loucura em Barbacena no conto “Sorôco, sua mãe, sua filha” sob a ótica da Nova História Cultural | Vestiges of the historiography of madness in Barbacena in the story “Sorôco, his mother, his daughter” from the perspective of the New Cultural History | Escribiendo los rastros de la historia de la loucura em Barbacena en lo conto ”Sorôco, su madre, su hija” desde la perspectiva de la Nueva Historia Cultural | Érika Bicalho de Almeida, Julieta Brites Figueiredo, André Luis Brugger e Silva, Luiz Henrique Chad Pellon, Wellington Mendonça de Amorim

- Desenhos arquitetônicos de hospitais descritos no livro “Notes on Hospitals” de Florence Nightingale | Architectural drawings from hospitals described in Florence Nightingale’s “Notes on Hospitals” book | Diseños arquitectónicos de hospitales descritos en el libro “Notas sobre el Hospital” de Florence Nightingale | Patricia Bover Draganov, Maria Cristina Sanna

- Primeiros escritos sobre os cuidados de enfermagem em feridas e curativos no Brasil (1916-1947) | First writings on nursing care in wounds and dressings in Brazil (1916-1947) | Primeros escritos sobre los cuidados de enfermería en heridas y curativos en Brasil (1916-1947) | Ricardo Quintão Vieira, Bernardete Cristina Silva Sanchez, Renato Pinheiro Fernandes, Tais Nayara Dias, Urias Mendes de Aquino, Audry Elizabeth dos Santos

REFLEXÃO TEÓRICA

- Cuerpos (in)visibles: historias de interseccionalidad en las personas adultas mayores costarricenses | (In)visible bodies: stories of interseccionality among costarrican elderly | Corpos (in)visíveis: histórias de interseccionalidade na população idosa costarriquenha | Paula Palma Sobrado, José David Rojas Ortega, Gloriana Flores Cáceres, Viviana Arce Salazar, Jaime Alonso Caravaca-Morera

IN MEMORIAM

- Joséte Luzia Leite: liderança na Enfermagem e exemplo de vida (1934-2017) | Ítalo Rodolfo Silva, Tiago Privado da Silva

- Lieselotte Hoeschl Ornellas: 1917 – 2017 | Pacita Geovana Gama de Sousa Aperibense, Maria Angélica de Almeida Peres

História da Enfermagem. Brasília, v.8, n.1, 2017.

POSTED BY: HERE 25 DE SETEMBRO DE 2017

EDITORIAL

- Las historias de vida: Herramientas de análisis sociopolítico de las realidades en Enfermería | y Salud | Jaime Alonso Caravaca-Morera

- As histórias de vida: ferramentas de análise sociopolítica das realidades em Enfermagem e Saúde | Jaime Alonso Caravaca-Morera

- Life histories: Tools of sociopolitical analysis of the realities in Nursing and Health | Jaime Alonso Caravaca-Morera

ARTIGOS ORIGINAIS

- Centro Psiquiátrico Eduardo Ribeiro: Revisitando a História e Compartilhando Memórias | Centro Psiquiátrico Eduardo Ribeiro: Revisando la Historia y Compartiendo Recuerdos | Eduardo Ribeiro Psychiatric Center: Revisiting History and Sharing Memories | Sandra Greice Becker, Jussara Gue Martini, Andréa Barbará da Silva Bousfi eld, | Prisca Dara Lunieres Pêgas Coêlho.

- Investigação e Documentação Histórica da Enfermagem | na Região Norte do Estado de Mato Grosso – Brasil | Investigación y Documentación Histórica de la Enfermeria en la Región Norte del Estado de Mato Grosso – Brasil | Research and Historical Nursing Documentation in the Northern Region of the State of Mato Grosso – Brazil | Cezar Augusto da Silva Flores, Patrícia Bilha de Almeida, Ercílio Martini Junior.

- História do posicionamento terapêutico nos cuidados | de enfermagem em Portugal (século XIV-XIX) | History of therapeutic positioning in nursing care in Portugal (century XIV-XIX) | Historia del posicionamiento terapéutico en la atención de enfermería en Portugal (siglo XIV-XIX) | Luis Lisboa Santos, Óscar Ferreira, Cristina Lavareda Baixinho.

- Gestão da humanização de uma instituição hospitalar para tratamento de hanseníase | Management of the humanization in a hospital institution for treating leprosy | Gestión de la humanización de una institución hospitalaria para el tratamiento de hanseniasis | Isolene Bernadete Hoff mann, Maria Lígia dos Reis Bellaguarda, Maritê Inez Argenta, Maria Itayra Padilha, Mariana Vieira Vilarinho, Ana Rosete Maia.

- História de Vida de Enfermeiras Brasileiras Contribuições para o desenvolvimento da Enfermagem | Rosa Maria Souza Braga.

- Historia de la vida de las contribuciones de las Enfermeras Brasileña para el desarrollo de la Enfermería | Rosa Maria Souza Braga.

- Life Story of Brazilian Nurses Contributions to the development of Nursing | Rosa Maria Souza Braga.

FAC-SÍMILE

- A Enfermagem Psiquiátrica na Realidade Brasileira | Psychiatric Nursing in Brazilian Reality | La Enfermería Psiquiátrica en la Realidad Brasileña | Maria Lelita Xavier

IN MEMORIAM

- Irmã Cacilda Hammes (Ottillie Hammes): 1929-2017 | Maria Lígia dos Reis Bellaguarda, Ana Rosete Camargo Rodrigues Maia

História da Enfermagem. Brasília, v.7, n.2, 2016.

POSTED BY: HERE 15 DE MARÇO DE 2017

EDITORIAL

- A pesquisa histórica: teoria, metodologia e historiografia | Antônio José de Almeida Filho

- La investigación histórica: teoría, metodología e historiografía | Antônio José de Almeida Filho

- The Historical research: theory, methodology and historiography | Antônio José de Almeida Filho

ARTIGOS ORIGINAIS

- O processo de cuidar das enfermeiras no transplante de medula óssea em Santa Catarina: (1997-2009) | The process of taking care of the nurses in the bone marrow transplant in Santa Catarina: (1997-2009) | El proceso de tomar el cuidado de las enfermeras en el trasplante de médula ósea en Santa Catarina : (1997-2009) | Adriana Eich Kuhnen, Miriam Susskind Borenstein.

- Análise histórica das doenças infectocontagiosas e parasitárias na Era Vargas | Historical analysis of infectious and parasitic diseases in Vargas | El análisis histórico de las enfermedades infecciosas y parasitarias en Vargas | Rebeca Coelho de Moura Angelim, Verônica Mirelle Alves Oliveira Pereira, Fátima Maria da Silva Abrão, Tânia Cristina Franco Santos.

- Contribuições da Associação Brasileira de Enfermagem para a Enfermagem Psiquiátrica: um olhar sobre os Congressos Brasileiros de Enfermagem (1947-1981) | Contributions of Brazilian Nursing Association for Psychiatric Nursing: a look at the Brazilian Nursing Congresses (1947-1981) | Contribuciones de la Asociación Brasileña de Enfermería para la Enfermería Psiquiátrica: una mirada sobre los Congresos Brasileños de Enfermería (1947-1981) | Tatiana Marques dos Santos, Bárbara Tavares da Silva, Jusley da Silva Miranda, Juliana Cabral da Silva Guimarães, Pacita Geovana G. de Sousa Aperibense, Maria Angélica de Almeida Peres.

- Monumentos e personagens históricos: preservação da identidade profissional da enfermagem em espaço acadêmico | Monuments and historical characters: preservation of the professional identity of nursing academic space | Monumentos y personajes históricos: la preservación de la identidad profesional de enfermería espacio académico | Kyvia Rayssa Bezerra Teixeira, Maria Angélica de Almeida Peres, Laís de Araújo Pereira, Laís de Miranda Crispim Costa, Verônica Cristin do Nascimento Haddad, Tânia Cristina Franco Santos.

- Segundo seminário nacional de pesquisa em enfermagem: prioridades de linhas de pesquisa na área (1982) | Segundo seminario nacional de investigación en enfermería: prioridades de líneas de investigación en el área (1982) | Second national seminar in nursing research: priorities of research lines in the area (1982) | Nicia Lima Dias, Monique da Silva Carvalho, Lygia Paim, Pacita Geovana Gama de Sousa Aperibense, Maria Angélica de Almeida Peres.

- Estudos sobre o impacto da lei número 775 na formação da enfermeira | Studies on the impact of the law number 775 on nurse training | Los estudios sobre el impacto de la ley número 775 en la formación de la enfermera | Roberlandia Evangelista Lopes, Silvia Maria Nóbrega-Therrien, Suyanne Bastos Aragão.

FAC-SÍMILE

- 1º Congresso Nacional de Enfermagem / Tópicos do Programa do 1º Congresso Nacional de Enfermagem | 1º Congreso Nacional de Enfermería/ Tópicos del Programa del Primer Congreso Nacional de Enfermería | Pacita Geovana Gama de Sousa Aperibens

História da Enfermagem. Brasília, v.7, n.1, 2016.

POSTED BY: HERE 2 DE MARÇO DE 2017

EDITORIAL

- Evidências históricas como caminho para construção do conhecimento histórico sobre a Enfermagem e a Saúde | Ana Rosete Maia, Maria Lígia dos Reis Bellaguarda

- Historical evidences as a way to construct the historical knowledge about Nursing and Health | Ana Rosete Maia, Maria Lígia dos Reis Bellaguarda

- Las evidencias históricas como el camino para la construcción del conocimiento histórico sobre la Enfermería y Salud | Ana Rosete Maia, Maria Lígia dos Reis Bellaguarda

ARTIGOS ORIGINAIS

- Dez anos de história: marcos do ensino de enfermagem no Oeste Catarinense | Ten years of history: nursing education in marks of west catarinense | Edlamar Kátia Adamy, Carine Vendruscolo, Keli Finger, Talita Maria Cadoná

- Inserção masculina no primeiro curso de graduação em enfermagem de Alagoas – 1974/1984 | Inclusion of men in the first program undergraduate nursing in Alagoas – 1974/1984 | Silvia Alves dos Santos, Regina Maria dos Santos, Larissa Melo Coêlho Barros, Wanderlei Barbosa dos Santos, Laís de Miranda Crispim Costa

- Prêmio Enfermeira do ano nos jornais paulistas entre 1967 e 1973 | Premium Enfermeira do ano on São Paulo ‘s newspapers between 1967 and 1973 | Kenny Paolo Rampon, Maria Cristina Sanna

- Circunstâncias de instalação do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas (1973-1978) | Circumstances of installation of the Regional Council of nursing Alagoas (1973 – 1978) | Nayara Alexandra Rodrigues da Silva, Regina Maria dos Santos, Amanda Cavalcante de Macedo, Laís de Miranda de Crispim Costa

REFLEXÃO

- Reflexiones y desdoblamientos históricos del consumo de drogas en la salud | A historical reflection of drugs consumption on the public health reality | Jaime Alonso Caravaca-Morera

FAC SÍMILE

- “Práticos de Enfermagem e Auxiliares de Enfermagem | Mariângela Aparecida Gonçalves Figueiredo

História da Enfermagem. Brasília, v.6, n.2, 2015.

POSTED BY: HERE 29 DE ABRIL DE 2016

EDITORIAL

- Contribuição da História da Enfermagem para a construção da identidade profissional | Paulo Joaquim Pina Queirós

- Contribution of the History of Nursing in the construction of professional identity | Paulo Joaquim Pina Queirós

- Contribución de la Historia de Enfermería en la construcción de la identidad profesional | Paulo Joaquim Pina Queirós

ARTIGOS ORIGINAIS

- Conhecendo a constituição da relação saber-poder das enfermeiras em um centro obstétrico | Knowing the constitution of the relation knowledge-power of nurses in a obstetric center | Vitória Regina Petters Gregório, Lorena Candido Lopes, Mariane Coelho Pedra, Marina Kuchiniski Gorayeb

- Gerenciamento do serviço de enfermagem em uma instituição de saúde de Itajubá nos anos de 1979 e 2013: estudo comparativo | Management of nursing service in a health institution of Itajubá in the years of 1979 and 2013: a comparative study | Bárbara Santucci da Silva, Fabiana Ferreira Veloso, Waldere Fabri Pereira Ribeiro, Rogério Silva Lima

- Pesquisa Histórica em Saúde no Brasil: Grupos, Pesquisadores e Publicações | History of Health in Brazil: Research Groups, Researchers and Publications | Gabriela Venier Zytkuewisz, Maria Itayra Padilha, Djailson José Delgado Carlos, Ana Rosete Camargo Rodrigues Maia, Mariana Vieira Villarinho, Adriana Rufino Moreira

- O uso do Diário Oficial da União na construção de pesquisa sobre história da enfermagem | The use of the Official Gazette as a source of research on nursing history | Danilo Fernandes Brasileiro, Maria Cristina Sanna

- Sangrias por flebotomia, ventosas sarjadas e sanguessugas: atribuições técnicas das enfermeiras brasileiras (1916-1942) | Bloodletting by phlebotomy, wet cupping and leeches: roles of the Brazilian nurses’ techinique (1916-1942) | Ricardo Quintão Vieira, Leila Maria Rissi Caverni

- A criação da unidade de transplantes de medula óssea de Santa Catarina (1997-2009) | Creation of the bone marrow transplant unit in Santa Catarina (1997-2009) | Adriana Eich Kuhnen, Miriam Susskind Borenstein

- Formação de auxiliares e técnicos de enfermagem em Cascavel – Paraná: 1980 a 2010 | Training of healthcare assistants at Cascavel at Paraná: 1980 to 2010 | Bruna Maria Bugs, Débora Tatiane Feiber, Lara Adrianne Garcia Paiano, Solange de Fátima Reis Conterno

- O primeiro livro em Portugal escrito por enfermeiro (1741): contribuição para a formação de enfermeiros religiosos | The first book written by a nurse in Portugal (1741): contributions to religious nurses education | Isabel Ferraz, Cristina Baixinho, Helga Rafael

- História da qualidade em segurança do paciente | History of quality of patient safety | João Costa Nascimento, Patrícia Bover Draganov

ARTIGOS DE REVISÃO

- A realidade transexual desde a perspectiva histórica e cisheteronormativa | The transexual reality from the historical and cisheteronormative perspective | Jaime Alonso Caravaca-Morera, Maria Itayra Padilha

FAC SÍMILE

- “Os serviços do Departamento Nacional de Saúde Publica. Vae abrir-se a Escola de Enfermeiras” | Vanessa Ribeiro Neves

História da Enfermagem. Brasília, v.6, n.1, 2015.

POSTED BY: HERE 1 DE JANEIRO DE 2015

EDITORIAL

- Ética na Pesquisa Histórica em Enfermagem e Saúde – Perspectiva à Integridade Científica | Maria Angélica de Almeida Peres, Tânia Cristina Franco Santos

- Ethics in Historical Research in Nursing and Health – Perspective to Scientific Integrity | Maria Angélica de Almeida Peres, Tânia Cristina Franco Santos

- Ética en Investigación Histórica en Enfermería y Salud – Perspectiva para la Integridad Científica | Maria Angélica de Almeida Peres, Tânia Cristina Franco Santos

ARTIGOS ORIGINAIS

- A formação educacional em fisioterapia no Brasil: fragmentos históricos e perspectivas atuais? | The educational training in physiotherapy in Brazil: historical fragments and current perspectives | Daniela Espíndola Simoni, Juliana Bonetti Carvalho, Adriana Rufino Moreira, Jaime Alonso Caravaca Morera, Ana Rosete Camargo Maia, Miriam Süsskind Boreinstein

- A luta pela organização civil da enfermagem alagoana: criação da Associação Brasileira de Enfermagem-AL (1962-1965) | The struggle for civil organization of nursing of the Alagoas: the creation of Brazilian Association of Nursing-AL (1962-1965) | Nayara Alexandra Rodrigues da Silva, Regina Maria dos Santos, Amanda Cavalcante de Macedo, Laís de Miranda de Crispim Costa, James Farley Estevam dos Santos

- As Santas Casas da Misericórdia do Distrito de Lisboa e sua contribuição para a História da Enfermagem em Portugal | The Holy House of Mercy in the district of Lisbon and the contributions for the History of Nursing in Portugal | Luís Lisboa Santos, Viriato Mascarenhas Moreira

- Significado dos rituais de formaturas para os egressos da Escola de Enfermagem de Manaus/AM (1955-2010) | Meaning of graduation ceremonies for the graduates of the Nursing School of Manaus/AM (1955-2010) | Anna Paula de Carvalho, David Lopes Neto, Nair Chase da Silva

- Trajetória da criação e implantação da ouvidoria da Coordenadoria Regional de Saúde Sul da cidade de São Paulo | Trajectory of the creation and implementation of the ombudsman’s office of the Regional Coordination of Health South of the city of São Paulo. | Marco Antônio dos Santos, Maria Cristina Sanna, Vanessa Ribeiro Neves

- Cuidados preconizados no livro “O Enfermeiro de Psicopatas” – 1939 | Care praised in the book “The nurse of psychopaths” – 1939 | Aline dos Santos da Silva, Érika Bicalho de Almeida, Julieta Brites Figueiredo, Almerinda Moreira, Wellington Mendonça de Amorim

- Estratégias de divulgação do Curso de Enfermagem da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo na década de 1950 | Strategies for the dissemination of the Nursing undergraduate course of the School of Nursing of University of São Paulo in the 1950s | Thaís Araújo da Silva, Genival Fernandes de Freitas, Lily Löw, Bárbara Barrionuevo Bonini, Elaine Correa da Silva, Fabíola C. B. Matozinho

ARTIGOS DE REVISÃO

- Drogas ilícitas como objeto de conhecimento nas teses e dissertações da enfermagem brasileira (2000-2010) | Illicit drugs as an object of knowledge in the thesis and dissertations of Brazilian nursing (2000-2010) | Jaime Alonso Caravaca Morera, Djailson José Delgado Carlos, Adriana Eich Kuhnen, Maria Itayra Padilha, Vitória Regina Petters Gregório

- O cuidado das amas-de-leite e o protagonismo do negro na história da enfermagem: uma luta por equidade | The care of wet-nurses and the role of blacks in the history of nursing: a fight for fairness | Carlon Washington Pinheiro, Adriana Simplício de Araújo, Ana Paula Nogueira de Vasconcelos, Débora Joyce Nascimento Freitas, Heda Caroline Neri de Alencar, Karla Maria Carneiro Rolim

- El cuidado de nodrizas y el papel de los negros en la historia de Enfermería: una lucha por la equidad | Carlon Washington Pinheiro, Adriana Simplício de Araújo, Ana Paula Nogueira de Vasconcelos, Débora Joyce Nascimento Freitas, Heda Caroline Neri de Alencar, Karla Maria Carneiro Rolim

REFLEXÃO

- Pós-graduação em Enfermagem na Universidade de Brasília: aspectos históricos de um processo de construção coletiva | Post-graduate in nursing in the University of Brasília: historical aspects of a process of collective construction | Elioenai Dornelles Alves, Maria Cristina Soares Rodrigues, Onã Silva

- IN MEMORIAM

História Unisinos. São Leopoldo, v.25, n.1 jan./abr. / v.25, n.2, maio/ago. 2021

Dossiê

- Presentación Dossier Neoliberalismo: linajes, cursos y discursos en América Latina

- Hernán Ramiro Ramírez, José Francisco Puello-Socarrás | pdf (Español (España))

- O criador e a criatura: Friedrich Hayek e a rede transnacional de think tanks na América Latina

- Gabriel da Fonseca Onofre | pdf (Español (España))

- Neoliberalismo e violência produtiva – uma gramática em construção durante a ditadura civil-militar

- Carla Reis Longhi | pdf

- El “experimento chileno”. Las reformas económicas y la emergencia conceptual del neoliberalismo en la dictadura de Pinochet, 1975-1983

- Marcelo Casals, Andrés Estefane | pdf (Español (España))

- Dívida, dependência e neoliberalização: o receituário do Council of the Americas para a América Latina dos anos 1980

- Rejane Carolina Hoeveler | pdf

- Beyond the diffusion of neoliberalism: Embedded reasoning and policy innovation in the origins of the Argentinian currency board

- Mariana Heredia, Pablo Nemiña | pdf (English)

- El neoliberalismo autoritario y el auge de las nuevas derechas

- Matías Leandro Saidel | pdf (Español (España))

- ¿El neoliberalismo nace y muere en Chile? Reflexiones sobre el 18-O desde perspectivas feministas

- Hillary Hiner, Ana López, Manuela Badilla

- pdf (Español (España))

Artigos

- A figura do Cristo Sofredor entre mendicantes e leigos carmelitas no Rio de Janeiro (séculos XVII-XIX)

- Lia Sipaúba Brusadin | pdf

- La Escuela Normal de Preceptoras del Sur. Inicios de la formación de “maestras de primeras letras” en contexto regional: Chile en el siglo XIX

- Omar Turra-Díaz | pdf (Español (España))

- Casa de Prisão com Trabalho em Teresina-Piauí (1850-1880)

- Gleison Costa Monteiro | pdf

- Empresas británicas, francesas y belgas en los mercados de distribución de gas y agua en la España cantábrica del siglo XIX: el caso de Santander

- Alexandre Fernandez | pdf (Español (España))

- Usos políticos do passado no governo Vargas: Tiradentes e a Inconfidência Mineira

- André Barbosa Fraga | pdf

Entrevista

- Biografia coletiva e carreira acadêmica: uma entrevista com Flavio Heinz

- Luis F. S. Sandes | pdf

Notas de Pesquisa

- Think tanks y neoliberalismo en Colombia en los años 1980 y 1990: la Revista e Instituto Ciencia Política

- Ana Belén Mercado | pdf (Español (España))

Resenhas Críticas

- Em busca de reclusão para mulheres desonradas em Braga

- William de Souza Martins | pdf

Acervos e Fontes

- A capitania da Fortaleza de Santo Antônio do Gurupá e o Regimento do capitão-mor André Pinheiro de Lacerda (1683)

- Fabiano Vilaça dos Santos | pdf

Publicado: 2021-07-09

Palavras ABEHRtas. Curitiba, v.1, n.1, 2021.

Chão da História

- Tecnologias nas aulas de História sim, mas quais?

- Carmem Zeli Vargas Gil | pdf

Provocações

- Ensino de História não é Educação, mas calma que eu explico!

- Arnaldo Martin Szlachta Junior | pdf

Vice-versa

- Juventudes periféricas e musicalidades em conflito na escola pública

- Ariel Boaz Costa e Silva | pdf

Rizoma de ações

- VI Encontro Estadual de Ensino de História – BahiaGT Ensino de História e Educação – ANPUH/BA

- Mariana de Oliveira Amorim | pdf

Acontece nas escolas

- Mulheres negras na História – Acontece nas escolas

- Maria de Fátima Barbosa Pires | pdf

- Como tornar o caminho do estudante negro suave?A construção de uma narrativa antirracista no ambiente escolar.

- Cristina Soares dos Santos | pdf

- Também com memes se ensina e se aprende históriauma proposta didático-histórica para o Ensino Fundamental II

- Cíntia Benak de Abreu | pdf

Publicado: 2021-07-09

As ações de liberdade no Tribunal da Relação do Rio de Janeiro no período entre 1871 e 1888 | Carlos Henrique Antunes da Silva

Muito se discute atualmente sobre o papel do Poder Judiciário no Brasil. Em fins do século XIX, permearam as instâncias e as decisões judiciais ações cíveis cujo objeto era a liberdade de escravos. Sem os meios de comunicação de que hoje dispomos, ainda assim parte da sociedade estava atenta ao assunto. Para além da opinião pública e dos movimentos sociais de então, o trabalho que temos em mãos tem como ponto de partida um elemento bastante presente nas fontes utilizadas para o estudo da escravidão, mas nem sempre em evidência nas investigações relacionadas ao tema: o Estado. De que modo os agentes atuantes na estrutura judiciária do Império lidaram com os processos impetrados pela liberdade de homens e mulheres na condição de escravos? Que instrumental advogados e desembargadores operaram em suas argumentações e decisões?

O livro que nos coloca essas e outras questões é resultado de uma pesquisa de mestrado em História defendida na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) em 2015. Seu autor, Carlos Henrique Antunes da Silva, é formado em Direito, História e Filosofia, adentrando também a Sociologia do Direito neste estudo. O referencial teórico adotado por ele está na obra do sociólogo Pierre Bourdieu, em sua reflexão sobre as representações e relações simbólicas de poder. A noção “campo jurídico”, particularmente, busca dar a ver o movimento de definição do Poder Judiciário durante o Brasil Império, sem deixar de lado as especificidades da época, como a vigência da escravidão de africanos e descendentes. Leia Mais

La prensa de Montevideo, 1814-1825. Imprentas, periódicos y debates públicos en tiempos de revolución | Wilson González Demuro

Neste livro, Wilson González Demuro analisa o papel da imprensa na criação de um espaço moderno de opinião pública em Montevidéu, integrado ao processo de desconstrução do Antigo Regime na América por suas independências e construção de Estados nacionais, assentados em governos representativos, baseados princípios liberais.

Um dos alvos de Demuro são as abordagens que consideram os meios de comunicação apenas como fontes ou testemunhos, e não objetos de análise. Colocando-se ao lado de outros historiadores como Noemí Goldman, Fabio Ares, Renán Silva e Fabio Wasserman, Demuro junta-se ao esforço por valorizar “la prensa como fuente histórica” e encará-la como “campo disciplinario”3. Leia Mais

Pactos políticos en Iberoamérica | Almanack | 2021

La invasión de Napoleón a la península ibérica y los sucesos que siguieron fueron coyunturas propicias para instalar en el escenario peninsular e iberoamericano un novedoso repertorio de soluciones políticas. La crisis abierta en 1808 impulsó cambios inusitados. Como es conocido y ha sido profusamente estudiado la necesidad de reformular los pactos entre los monarcas, sus reinos y sus súbditos, estuvo asociada a las posibilidades y alcance de la gobernabilidad de sus territorios. En el caso lusitano, la corona decidió cambiar la localización de su centro político desplazándolo al continente americano, concretamente a la ciudad de Rio de Janeiro en el Brasil. El caso español fue diferente. El ingreso de las tropas francesas a España dio lugar a la vatio regis, un hecho insólito que obligó a replantear las bases de sustentación de la monarquía.

Los acontecimientos referidos produjeron amplios movimientos en el seno de las sociedades iberoamericanas que comenzaron a cuestionar las nuevas bases de los poderes instituidos. A partir de formatos conocidos, aunque reformulados en el marco extraordinario de principios del siglo XIX, los cabildos abiertos, las proclamas o las peticiones, por citar algunos ejemplos, fueron recurrentes. En el espacio hispanoamericano, las novedosas experiencias políticas que habían inaugurado las revoluciones de finales del siglo XVIII se replicaron, al mismo tiempo que aparecieron nuevas prácticas como es el caso del pronunciamiento cuyos contenidos y formalización fueron muy diversos.5 Aunque su marco legal puede ser cuestionado, el estudio de estas prácticas, del vocabulario utilizado y de la sociabilidad que generaron permite mostrar su papel real en el debate político. Leia Mais

Neoliberalismo: Linajes cursos y discursos en América Latina | História Unisinos | 2021

Neoliberalismo | Fotomontagem: Juliana Pereira/Guia do Estudante/Reprodução

Leia mais em: https://guiadoestudante.abril.com.br/estudo/o-que-e-o-neoliberalismo-e-qual-sua-relacao-com-o-brasil-de-2020/

De tiempo en tiempo, cuando se abate una crisis, es recurrente que se desempolven viejos obituarios acerca del neoliberalismo. Los Estados rápidamente activan sus estructuras para socorrer al sistema capitalista en apuros adelantando políticas que antes se habrían visto renegadas, pero que vuelven al ruedo.

Hemos observamos entonces, desde otras experiencias similares, que, una vez pasado el cimbrón, ciertas ideas retornan a sus carriles habituales mostrando y demostrando en medio de la disfunción un enorme poder de resiliencia. Se trata de una palabra algo bastardeada, pero que -en este caso- se podría aplicar a pie juntillas. El neoliberalismo parecería tener tantas vidas como los gatos, tal y como juguetea -a través de esa metáfora- el título de una reciente compilación de Dieter Plehwe, Quinn Slobodian y Phillip Mirowski (2020). Por ello, puede ser prematuro decretar un réquiem para el neoliberalismo. Las hipótesis sobre su reformulación entonces no pueden ser desacartadas como apuntaron diversos trabajos formulados tiempo antes de la actual coyuntura. Leia Mais

Oração, penitência e trabalho: o Recolhimento de Santa Maria Madalena e São Gonçalo de Braga (1720-1834) | Maria Marta Lobo de Araújo

Recolhimento de Santa Maria Madalena, Braga | Foto: aspa35anos.blogspot.com

Professora associada do Departamento de História da Universidade do Minho, há muitos anos Maria Marta Lobo de Araújo vem se dedicando ao estudo de diferentes tipos de instituições religiosas existentes na região noroeste de Portugal, durante a Época Moderna. As pesquisas da autora se inserem no âmbito de recentes tendências historiográficas que renovaram a História Social: o estudo das práticas e das crenças religiosas dos fiéis, o estudo da assistência à pobreza e à orfandade, o estudo da reclusão das mulheres e dos valores que a norteavam, entre outros temas de importância. O material empírico principal utilizado no livro é constituído pelo fundo do Recolhimento de Santa Maria Madalena, depositado no Arquivo Distrital de Braga. Paralelamente, outros fundos documentais pertencentes ao mesmo Arquivo foram também utilizados na pesquisa.

Professora associada do Departamento de História da Universidade do Minho, há muitos anos Maria Marta Lobo de Araújo vem se dedicando ao estudo de diferentes tipos de instituições religiosas existentes na região noroeste de Portugal, durante a Época Moderna. As pesquisas da autora se inserem no âmbito de recentes tendências historiográficas que renovaram a História Social: o estudo das práticas e das crenças religiosas dos fiéis, o estudo da assistência à pobreza e à orfandade, o estudo da reclusão das mulheres e dos valores que a norteavam, entre outros temas de importância. O material empírico principal utilizado no livro é constituído pelo fundo do Recolhimento de Santa Maria Madalena, depositado no Arquivo Distrital de Braga. Paralelamente, outros fundos documentais pertencentes ao mesmo Arquivo foram também utilizados na pesquisa.

A obra abrange desde o período de fundação e entrada das primeiras recolhidas até 1834, quando o Recolhimento se revestiu de outras finalidades, em sintonia com os decretos liberais da época, que afetaram diretamente a existência de ordens religiosas masculinas e femininas em Portugal. O diálogo com a historiografia é profícuo, destacando-se os trabalhos dedicados a conventos e a recolhimentos femininos no Minho, mas sem descuidar da historiografia relativa aos referidos estabelecimentos que foi produzida em outras partes da Europa e nos antigos domínios portugueses. No esforço aqui empreendido para apresentar a obra aos leitores interessados, serão exploradas conexões com a literatura produzida a respeito do tema, particularmente aquela que tomou a América Portuguesa como pano de fundo. Leia Mais

Boletim Cearense de Educação e História da Matemática. Fortaleza, v.8, n.24, set./dez., 2021.

BOCEHM (Fluxo Contínuo) – Set/Dez

ARTIGOS

- Apontamentos e percursos metodológicos nas pesquisas do estado da arte em Educação Matemática

- Rodrigo Medeiros dos Santos, Dario Fiorentini

- Um perfil dos professores que compartilham experiências de Educação Matemática com estudantes da Educação Profissional e Tecnológica

- Deborah da Silva Pimentel, Ana Clara Frossard Souza, Lauro Chagas e Sá

- Números irracionaisduas atividades envolvendo o pentagrama

- Ana Caroline Frigéri Barboza, Érica Gambarotto Jardim Bergamim, Lucieli Maria Trivizoli

- O que é isto?Geometrias que se constituem nas possibilidades da geometria euclidiana

- Carolina Cordeiro Batista, Carolina Yumi Lemos Ferreira Graciolli

- Máximos e mínimos de funçõesum estudo com base em problemas históricos

- Janice Rachelli, Paulo Damião Christo Martins

- O paradoxo de Bertrand e os axiomas de Kolmogorovuma proposta para a formação de professores

- José Vidarte, Nancy Chachapoyas, Mariana Feiteiro Cavalari

- Investigando o desenvolvimento do pensamento algébrico por meio de sequências de padrões geométricos em Mirassol/MT

- Marcos Francisco Borges, Flavia Maria de Almeida, Antonio Carlos Brolezzi

PUBLICADO: 2021-07-08

“A Direita na América Latina Contemporânea”: universidades, intelectuais, disputas de espaços e sentidos | Revista de História da UEG | 2021

Apresentação

“Um fantasma recorre a América Latina”. Especialmente desde os anos de 1960, depois da Revolução Cubana e seu influxo na radicalização política de alguns setores da juventude militante daquele período, os debates entre universitários “bolcheviques”, ou seja, aqueles mais próximos da experiência soviética e chinesa, que, por sua vez, baseavam-se na prática maoísta, o surgimento das propostas de socialismo nacional nos partidos populares, bem como o boom dos escritores latino-americanos fez com que se afiançara a noção cultural da hegemonia das esquerdas nos campos intelectual e universitário. Paradoxalmente, esse argumento, qual seja, o do “esquerdismo” dos e das estudantes, docentes e intelectuais, é um velho tópico usado também pelas direitas para denunciar a decadência das universidades e da cultura em geral.

Por isso, esse dossiê analisa esse sentido comum por meio de diferentes artigos que mostram as experiências direitistas de intelectuais e universitários em diferentes países latino-americanos. Entendemos o conceito de intelectual em seu sentido amplo, isto é, incluindo jornalistas e empresas editoriais, bem como atores políticos que fazem uso de instrumentos intelectuais para indicar e defender suas ações e projetos. O campo de estudos sobre as direitas latino-americanas (e de outros recortes geográficos) cresceu significativamente nas últimas décadas, ganhando legitimidade como tema de investigação social, desmentindo a alguns detratores que lhe atribuíam um caráter meramente militante. Por outro lado, com a recente irrupção de partidos e governos de direita na região, se colocaram em evidência as premissas e corpus de ideais pensados por intelectuais de direita que também assumiram uma nova visibilidade. Leia Mais

A história secreta da Mulher-Maravilha | Jill Lepore

“É impossível registrar boa parte de qualquer vida. Todo casamento, todo amor, é inefável” assumiu Jill Lepore ao final de seu livro A história secreta da Mulher-Maravilha que é sobre a criação da super-heroína mais famosa do mundo (LEPORE, 2017, p. 341). A sentença declarando os limites de uma narrativa historiográfica decorre depois da historiadora ter demonstrado conduzir uma pesquisa que desvendou os mistérios em torno da vida, do casamento e do amor da família Marston, criador da Mulher Maravilha. Jill Lepore, historiadora e professora de Harvard, tem como objetivo em seu livro contar a história da criação da Mulher Maravilha, para isto, ela investigou a biografia do criador da super-heroína, William Moulton Marston. O que ela traz para o público é mais do que uma biografia, é também parte significativa da história americana do século XX, é uma história do direito, da psicologia, da ciência, do feminismo, do sufrágio e – por que não dizer – também da mídia e hegemonia cultural americana. Para isto, além das HQ’s da Mulher Maravilha, Jill Lepore teve a chance de fazer uma investigação meticulosa em papéis e documentos pessoais da família Marston. É de se admirar a quantidade de fontes que Jill Lepore (2017, p. 13-14) pôde acessar:

milhares de páginas de documentos manuscritos e datilografados, fotografias e desenhos, cartas e cartões-postais, fichas criminais, anotações rabiscadas nas margens de livros, depoimentos de tribunal, prontuários médicos, memórias não publicadas, roteiros rascunhados, esboços, históricos de estudantes, certidões de nascimento, documentos de adoção, registros militares, álbuns de família, álbuns de recortes, anotações para palestras, arquivos do FBI, roteiros de cinema, as minutas cuidadosamente datilografadas dos encontros de um culto sexual e minúsculos diários escritos em código secreto. Leia Mais

…como se fosse um deles: almirante Aragão – Memórias, silêncios e ressentimentos em tempos de ditadura e democracia

Obra de cunho histórico-biográfico, publicada no ano de 2017, foi finalista do Prêmio Jabuti, da Câmara Brasileira do Livro, na categoria biografia, em 2018. Seu autor, Anderson da Silva Almeida, sergipano, marinheiro entre os anos de 1996 e 1999, e sargento fuzileiro naval de 1999 a 2010, quando deixou as fileiras da Marinha do Brasil, é hoje professor na Universidade Federal de Alagoas.

Resultado de sua pesquisa de doutorado, cuja Tese foi defendida em 2014, junto ao Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Fluminense (UFF), o livro é uma contribuição no sentido de, em um quadro atual de franca disputa de memórias em torno de fatos e contextos históricos que tocam o passado ditatorial recente do Brasil, reconstruir a trajetória do vice-almirante fuzileiro naval Cândido da Costa Aragão, sobretudo a partir de seu ingresso como soldado nas fileiras da Marinha do Brasil, com ênfase nos contextos em que esteve inserido desde os anos iniciais da década de 1960, passando pela associação de marinheiros e fuzileiros navais e o golpe civil-militar em 1964, até seu regresso do exílio, no ano de 1979. Leia Mais

O Império do sentido: a humanização das Ciências Humanas | François Dosse

Há algum tempo a discussão acerca da atuação social dos pesquisadores de várias áreas do saber, mas principalmente das Ciências Humanas, tornou-se um tema vigente na França e também tem ganhado perspectiva no Brasil. Ao que tudo indica, o cenário se encontra polarizado entre os filósofos midiáticos e a comunidade atomizada dos pesquisadores em Ciências Humanas, estes, cada vez mais fechados em sua tecnicidade e incapazes de produzir para o grande público de maneira convidativa a participar do debate. Evidentemente, é necessário pontuar que o fazer científico ocorre de maneira distinta na França e no Brasil, e exportar o modelo do debate sem uma reflexão pode ocasionar erros. Mas é nesse sentido que a obra de François Dosse, O Império do sentido, se mostra atual por fornecer uma base para repensar o vínculo social dos pesquisadores na Cidade moderna. Reflexão essa que no Brasil ainda se encontra por fazer, ao menos com tamanha profundidade tal qual fez François Dosse em seu livro. Logo, a escolha por traduzir a obra em 2003 e reeditar a obra no recente ano de 2018 foi mais do que acertada. Mas se na primeira aparição a obra em terras tupiniquins se deu com o tom informativo, sua segunda traz o tom de aviso pois evidencia um cenário que pouco mudou em 15 anos, dentro de um período em que a discussão se tornou mais latente do que nunca e a atuação desses pesquisadores passou a ser uma demanda social. Leia Mais

Filosofia para mortais: pensar bem para viver bem | Daniel Gomes de Carvalho

Um professor de História escreve um livro de Filosofia. A afirmação pode lembrar uma daquelas anedotas que começam com “Um fulano e um sicrano entram num bar”. Contudo, a questão aqui levantada é, mais do que pilhéria, uma reflexão primordial a diversas ciências humanas: aquela que se refere à interdisciplinaridade. É neste campo que nosso objetivo central nesta ligeira exposição de Filosofia para mortais está inserido. Podemos resumi-lo na seguinte pergunta: Por que ler um livro de Filosofia escrito por um professor de História? Os caminhos de resposta escolhidos apontam para a correlação entre os pensamentos histórico e filosófico, sendo igualmente válidos para não historiadores (as) e não filósofos (as).

De antemão, nos desculpamos com o autor e futuro público leitor que, ao contraporem as considerações que aqui expomos com a obra original, logo perceberão que outras muitas ponderações possíveis foram deixadas de lado, por conta da necessidade de enfoque exigido por uma resenha. Aqui falaremos de algumas correlações entre o pensamento filosófico e o pensamento histórico, com destaque à questão da mortalidade, uma das ideias centrais trabalhadas no livro de Daniel Carvalho. Neste ponto, devemos também alertar que indicar pontos da referida conexão não elimina os diferentes lugares ocupados e metodologias exercidas por cada uma das referidas áreas do conhecimento como disciplinas. Leia Mais

Revista de História da UEG. Morrinhos, v.10, n.02, 2021.

Dossiê “A Direita na América Latina Contemporânea”: universidades, intelectuais, disputas de espaços e sentidos

Imagem de Capa:

“Necropolítico X”. Óleo sobre madeira 35x40cm.

Autor: Gabriel Augusto

Fonte: https://www.instagram.com/p/CQ3d_iEN7Wd/

Editorial

- Dossiê ““A Direita na América Latina Contemporânea”: universidades, intelectuais, disputas de espaços e sentidos

- Olga Echeverría, Marcos Vinicius Ribeiro

- e022100

Dossiê Temático

- A “guerra cultural” neofascista no Brasil: entre o neoliberalismo e o nacional-bolchevismoThe neofascist “cultural war” in Brazil: between neoliberalism and national-bolshevism

- Francisco Thiago Rocha Vasconcelos

- e022101

- A conspiração como pilar político das novas direitas: reflexões sobre o bolsolavismoConspiracy as a political pillar of the new rights: reflections on bolsolavismo

- Beatriz Castro Miranda

- e022102

- Das armas aos livros: uma análise do discurso negacionista na obra A verdade sufocada de Carlos Alberto Brilhante UstraFrom weapons to books: an analysis of the denialist discourse in the book A verdade sufocada by Carlos Alberto Brilhante Ustra

- João Francisco Teixeira Amaro da Silva

- e022103

- Mulheres de direita, imprensa e o golpe de 1964: a “marcha” noticiadaRight women, press and the 1964’s coup: the “march” notified

- Eduardo dos Santos Chaves

- e022104

- A “nova direita” e a “ideologia de gênero” como arma política no BrasilThe “new right” and “gender ideology” as a political weapon in Brazil

- Silviana Fernandes Mariz

- e022105

- Estratégias utilizadas pelo Instituto Mises Brasil para defender a propriedade privada e o livre mercado: interpretações do socialismo e do libertarianismo (2008-2009)Strategies used by Instituto Mises Brazil to defend private ownership and the free market: interpretations of socialism and libertarianism (2008-2009)

- Juan Filipi Garcês

- e022106

- Docentes pela Liberdade (DPL): educação e políticas à direita para um consenso liberal e conservador no Brasil sob o governo BolsonaroTeachers for Freedom (DPL): education and policies on the right for a liberal and conservative consensus in Brazil under the Bolsonaro government

- Jefferson Rodrigues Barbosa

- e022107

- Jovens, uma nova “nova direita” e suas esquerdas: um estudo sobre a posição política de jovens brasileirosYoung, a new “new right” and their lefts: a study on the political position of young Brazilians

- Giuvane de Souza Klüppel, Matheus Mendanha Cruz, Luis Fernando Cerri

- e022108

- “Por México y sus Universidades”: el Puño del Movimiento Universitario de Renovadora Orientación (MURO) en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 1962-1964“For Mexico and its Universities”: the Puño of the Movimiento Universitario de Renovadora Orientación (MURO) at Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 1962-1964

- Mario Virgilio Santiago Jiménez, Denisse de Jesús Cejudo Ramos

- e022109

- Derechas partidarias y católicos conservadores en pos de una universidad privada y católica en Uruguay, 1961-1966Party right and conservative Catholics in pursuit of a private Catholic University in Uruguay, 1961-1966

- María Eugenia Jung

- e022110

- Los intelectuales de derecha y la universidad argentina (1955-1983)The right-wing intellectuals and the Argentine University (1955-1983)

- Laura Graciela Rodríguez

- e022111

- Artigos (Tema Livre)

- Livros didáticos e desafios para a história indígenaTeaching books and challenges for indigenous history

- Marta Lima Alves

- e022112

- Morte, cemitérios e devoção: uma análise material do fenômeno dos santos populares em Bauru e Jaú (São Paulo – Brasil) a partir de imagensDeath, cemeteries and devotion: a material analysis of the phenomenon of popular saints based on images in Bauru and Jaú (São Paulo – Brazil)

- Taís Cristina Melero

- e022114

- Outra forma de ser mulher: a luta das mulheres Zapatistas a partir de uma análise decolonial (1999-2007)Another way of being a woman: the struggle of Zapatist women from a decolonial analysis (1999-2007)

- Leticia Cassia da Silva Anastacio

- e022117

- Uniões de Coroas e assembleias representativas: notas sobre os discursos de abertura das Cortes portuguesas de 1581 e do Parlamento inglês de 1604Crowns’ unions and representative assemblies: notes on the opening speeches of the Portuguese Cortes of 1581 and the English parliament of 1604

- Lucas Lixa Victor Neves

- e022119

Resenhas

- ALMEIDA, Anderson da Silva. …como se fosse um deles: almirante Aragão – Memórias, silêncios e ressentimentos em tempos de ditadura e democracia. Rio de Janeiro: Eduff, 2017.

- Robert Porto Castro

- e022113

- CARVALHO, Daniel Gomes de. Filosofia para mortais: pensar bem para viver bem. Ed. Harper Collins, RJ: 2020

- Vanessa de Jesus Queiroz

- e022116

- DOSSE, François. O Império do sentido: a humanização das Ciências Humanas. Bauru, SP: EDUSC, 2003. 450 p.

- Luiz Henrique Silva Moreira

- e022118

Fontes Históricas

- Rede fundiária no Oeste Paulista: Inventário dos Bens Rústicos de Campinas (1818)

- Carlos Eduardo Nicolette, Breno Aparecido Servidone Moreno

- e022115

Publicado: 2021-07-08

O Rio de Janeiro dos fados, minhotos e alfacinhas: o antilusitanismo na Primeira República | Gladys Sabina Ribeiro

Elaborei esse texto com o objetivo de discutir e analisar algumas questões presentes no livro O Rio de Janeiro dos fados, minhotos e alfacinhas: o antilusitanismo na primeira república, de autoria de Gladys Sabina Ribeiro, historiadora e professora da Universidade Federal Fluminense (UFF). Pesquisadora de longa data, o currículo de Gladys é extenso, possui graduação em história pela UFRJ (1979), especialização (1984) e mestrado (1987) pela UFF e doutorado pela UNICAMP (1997). Grande parte da sua produção é voltada para temas relacionados ao antilusitanismo, cidadania, direito, nação e identidade nacional, com ênfase na história do Brasil Império e Primeira República.