A Virtue for Courageous Minds: Moderation in French Political Thought 1748-1830 | Aurelian Craitu

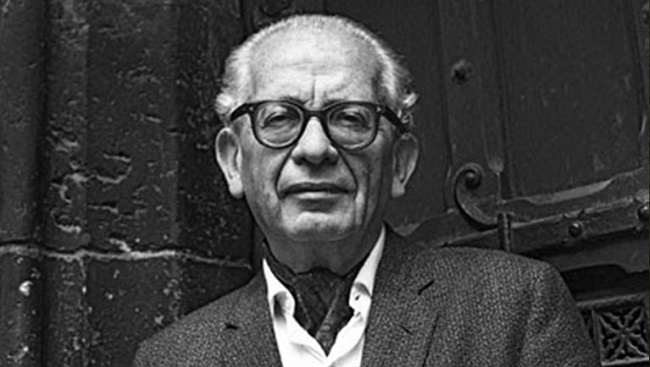

Em A Virtue for Courageous Minds: Moderation in French Political Thought, 1748-1830, lançado em capa dura em 2012 e impresso em brochura três anos depois, o cientista político e historiador Aurelian Craiutu, professor da Universidade de Indiana, Estados Unidos, oferece aos leitores um livro desafiador e paradoxal.

Autor de vários textos sobre o liberalismo europeu dos séculos XVIII e XIX, dentre os quais se destaca seu livro de 2003 sobre os doutrinários franceses (Liberalism under Siege: The Political Thought of the French Doctrinaires ), Craiutu é tradutor e organizador de outros trabalhos sobre importantes pensadores liberais, tendo apresentado e traduzido para o inglês duas obras fundamentais para a doutrina liberal do século XIX, Considérations sur les principaux événements de la Révolution française , de Mme. De Stäel, e Histoire des origines du gouvernement représentatif, de François Guizot, além de ter ajudado a organizar dois livros sobre Tocqueville. O estudioso reuniu o vasto arsenal adquirido em mais de uma década e meia de estudos sobre a doutrina liberal para avançar a seguinte tese: a moderação é a quintessência da virtude política, um “arquipélago perdido” que historiadores e cientistas políticos ainda estão por descobrir (p. 1).

Dividido em duas partes – cada qual contendo três capítulos -, o livro oferece um estudo aprofundado de certos autores liberais francófonos que, exceção feita ao clássico e bastante conhecido Montesquieu, se destacaram no cenário público francês entre os momentos de crise do Antigo Regime e a Revolução de 1789, muito embora não tenham recebido a devida atenção da academia e do público em geral no passado como no presente. São eles, na ordem, os líderes monarchiens (monarquianos), designação pejorativa que os jacobinos atribuíram a um grupo heterogêneo de deputados da Assembleia Constituinte formado por Mounier, Malouet, Lally-Tollendal e Clermont-Tonnerre entre outros, e os quais se destacaram por defender o bicameralismo e o veto absoluto do monarca (capítulo 3); o banqueiro suíço Jacques Necker, o célebre ministro das Finanças de Luís XVI, cujas reflexões sobre a Revolução Francesa e a relação entre o Poder Executivo e os demais Poderes continuam largamente ignoradas até hoje (capítulo 4); Germaine Necker ou Mme. de Stäel, a filha de Necker e prolífica autora de artigos, panfletos e livros, além de importante ativista política nos quadros do Diretório e da Restauração (capítulo 5); o suíço Benjamin Constant (capítulo 6), parceiro afetivo, intelectual e político de Mme. de Stäel sobretudo nos períodos do Diretório e do Consulado e, como ela, autor igualmente prolífico – depois de Montesquieu, certamente o mais conhecido e estudado entre os elencados.

Além do prólogo, no qual expõe as justificativas e a metodologia da pesquisa, e do epílogo, no qual conclui com uma espécie de “decálogo” explicativo da moderação, o livro apresenta um esboço sobre o lugar ocupado pelo conceito de moderação no pensamento político ocidental, da antiguidade clássica e pensadores cristãos aos humanistas da época Moderna e filósofos franceses da Ilustração (capítulo 1), bem como um longo capítulo dedicado ao autor de O Espírito das Leis (1748), o barão de Montesquieu (segundo 2) – a meu ver o melhor do livro e, não por acaso, a pedra-angular da obra.

A escolha de Montesquieu como marco epistemológico inicial do estudo e da Revolução Francesa como tela de fundo do trabalho se justificam. O primeiro, pelo fato de haver delegado papel central à moderação política em sua grande obra, a qual teve o mérito de destacar os traços constitucionais, institucionais e legais da moderação para além das considerações de ordem ética sobre o caráter dos governantes ou dos legisladores. Ademais, as reflexões políticas de O Espírito das Leis e das produções dos demais autores ilustram os dois principais temas do livro de Craiutu: a moderação como conteúdo de uma agenda crítica e reformista do Antigo Regime; e as diversas tentativas de institucionalização da moderação política durante e após a Revolução de 1789, o eixo ou pano de fundo do livro. Inspirado no conceito de Sattelzeit (“tempo-sela”, tempo de aceleração histórica), cunhado por Reinhart Koselleck, e ecoando reflexões de François Furet acerca dos impactos da Revolução Francesa sobre a cultura política contemporânea, Craiutu justifica a centralidade daquele evento pelo fato de que “continuamos a viver num mundo democrático moldado e construído pelos ideais e princípios da Revolução Francesa” (p. 2).

É tendo por base as reflexões políticas de Montesquieu e de seus intérpretes envoltos no fenômeno revolucionário francês que Craiutu desdobra o que ele próprio designou como as quatro meta-narrativas do livro: I. a moderação abordada pelo aspecto político e institucional (e não como uma virtude pessoal ou individual), cujo propósito é salvaguardar não apenas a ordem, mas também a liberdade individual; II. a afinidade existente entre a moderação política e a complexidade institucional ou constitucional, conforme ilustraram Montesquieu por meio de seu conceito de “governo moderado”, os monarquianos com a defesa do bicameralismo e do veto absoluto, Necker mediante sua teoria da “soberania complexa” ou do “entrelaçamento dos poderes”, Mme. de Stäel com a sua busca de um “centro complexo” para consolidar a república termidoriana e Benjamin Constant em sua teoria do poder neutro; III. a moderação como a defesa sensata da liberdade, o que não se confunde com o conceito filosófico do juste milieu, pois a moderação pode se traduzir em atitudes tanto equilibradas como radicais de acordo com o contexto político; IV. por isso, a ação moderadora não pode ser analisada por meio do vocabulário político usual (direita ou esquerda), uma vez que possui conotações radicais ou conservadoras conforme o tempo e o espaço. Como bem destacou o autor no prólogo, há momentos em que as intenções moderadoras deixam de ser virtude e passam a significar fraqueza ou traição de princípios – poderíamos exemplificá-lo com o infame Pacto de Munique celebrado entre as potências europeias e a Alemanha nazista, que suscitou um célebre discurso de Churchill.

Na esteira do caráter elástico de seu tema, Craiutu optou por uma abordagem eclética na qual o contextualismo linguístico da Escola de Cambridge e a tradição historiográfica revisionista de Furet e seus discípulos (especialmente Lucien Jaume, destacado estudioso do liberalismo francês do século XIX) se articulam para dotar o livro de um caráter duplo. A Virtue for Courageous Mind pode ser lido ora como obra de filosofia política, ora como trabalho de história das ideias, dado o constante diálogo entre a análise textual e interpretação contextual.

Além das referências citadas acima, é possível identificar outras figuras importantes para o desenvolvimento da hipótese do autor, tais como Jonathan Israel, Judith Shklar, Norberto Bobbio e Isaiah Berlin. De acordo com Craiutu, cientistas sociais ignoram o conceito político da moderação por vários fatores, dentre os quais se destacam a persistência de uma tradição filosófica radical que associa a agenda moderada à defesa conservadora do status quo (de Marx a Israel); a tendência a enxergar na moderação um programa minimalista pautado pelo medo ou pela oposição aos extremos (provável alusão a Shklar e seu artigo ”Liberalism of fear”, de 1989); por fim, indo ao encontro de Bobbio e de Berlin, a visão dominante, não restrita à academia, que vincula a moderação à sagacidade de um determinado agente político, o qual, para conquistar seus objetivos, recorre a quaisquer tipos de compromissos ou manobras (o político encarado como um leão ou uma raposa).

Na contramão do insistente e vigoroso senso comum acerca do tema, Craiutu sustenta – inspirado numa citação do liberal-conservador Edmund Burke, de quem toma de empréstimo nada menos que o título do livro – que a moderação é “uma arrojada virtude para mentes corajosas” (p. 9). Ela não deve ser reduzida a mero meio-termo entre extremos nem tampouco representa sinônimo de pusilanimidade, hesitação ou cálculo cínico de realismo político. Com implicações institucionais e, segundo o autor, desempenhando um papel crucial na aquisição ou fortalecimento dos valores democráticos e liberais, a agenda moderada dos autores selecionados possui em comum pluralismo (de ideias, interesses e forças sociais), reformismo (reformas graduais em vez de rupturas revolucionárias) e tolerância (postura cética que reconhece limites humanos, especialmente para a ação política).

Antes de comentar o que, a meu ver, constitui o problema central do livro, a saber, a identidade das reflexões moderadas desses autores para a aquisição, manutenção e fortalecimento da democracia liberal (p. 9), gostaria de destacar alguns méritos da obra.

O primeiro ponto que saliento é, se não a originalidade, ao menos a correção no tratamento de um autor clássico como Montesquieu. Craiutu sugere que, mais do que propor um governo moderado fundado na separação dos poderes, equívoco reproduzido por incontáveis intérpretes, o que Montesquieu efetivamente sustentou foi uma teoria sobre a divisão dos poderes na qual o Executivo e o Legislativo exerciam controles recíprocos e moderavam as iniciativas de cada um – sua visão, no espírito da doutrina do equilíbrio de poder vigente na época e inspirada na constituição inglesa, pode ser traduzida na fórmula de que só um poder é capaz de controlar e regular outro poder, de modo que a estrita separação entre ambos daria margem a usurpações ou levaria à paralisia institucional. Nos quadros da Revolução Francesa, esse tópico da complexidade constitucional/institucional como condição sine qua non para a obtenção de um governo livre (moderado) se desenvolve nas obras dos monarquianos (bicameralismo e veto absoluto), de Necker (teoria do entrelaçamento dos poderes) e, sobretudo, de Benjamin Constant (teoria do poder neutro). Para demonstrá-lo, Craiutu procedeu a uma criteriosa pesquisa de fontes primárias (obras e discursos dos autores e de seus interlocutores, além de textos legais ou constitucionais) e secundárias (nas mais diversas línguas, do francês e inglês ao alemão), bem como a um erudito exercício de interpretação e reconstrução contextual. Do ponto de vista formal, os únicos senões correm por conta da omissão de um importante intérprete atual da obra de Benjamin Constant (Tzvetan Todorov), bem como da inusitada ausência de uma bibliografia no final do livro, o que dificulta a leitura de suas inúmeras e ilustrativas notas.

Craiutu foi feliz na escolha e no tratamento dos autores, na medida em que eles possuem um núcleo conceitual comum, a moderação vista sob o prisma da complexidade institucional, e defendem princípios filosóficos semelhantes: de Montesquieu a Constant, a mesma preocupação com a moderação das penas e com a absoluta liberdade de expressão; os benefícios do comércio; as garantias para a propriedade privada; o entendimento das desigualdades sociais como resultantes da fortuna ou do intelecto, numa visão otimista da meritocracia; o estabelecimento de pesos, contrapesos e divisões entre os poderes, o que é diferente da separação entre eles; a necessidade de um Judiciário independente do Legislativo e do Executivo; e a crítica às visões monistas ou absolutistas do poder que, da vontade geral de Rousseau às críticas de Paine ao governo misto da Inglaterra, redundaram na mera transferência do poder absoluto do monarca para o poder absoluto do Legislativo (como sabemos, trata-se de uma das principais teses de Furet sobre a Revolução Francesa).

Segundo Craiutu, o pensamento liberal, devido em grande medida à experiência da Revolução Francesa e do traumático período do Terror, teria passado por uma nítida evolução. Aos poucos seus autores teriam se preocupado menos com quem exerce a soberania (o monarca, uma maioria popular ou uma minoria abastada e ilustrada) e mais com a maneira em que a soberania é exercida, até concluírem que o que realmente importa é o estabelecimento de limites ao poder a fim de proteger os indivíduos da autoridade política – ainda que exercida em nome do povo, da nação, da vontade geral, ou sob a bandeira de ideais generosos e humanitários como a igualdade.

Exceção feita a Montesquieu, que não viveu a tempo de testemunhar a Revolução Francesa, os demais autores apresentaram diagnósticos lúcidos sobre as causas que conduziram à “derrapagem” daquele grande evento. Para além das já conhecidas interpretações liberais de Mme. de Stäel e Benjamin Constant para o período de 1789-1794 – as quais são de conhecimento dos iniciados na historiografia da Revolução Francesa -, Craiutu resgata as valiosas contribuições teóricas e balanços históricos dos monarquianos, especialmente Mounier (Recherches sur les causes qui ont empêché les Français de devenir libres, 1792), e de Necker, cujo panfleto De La Révolution Française, de 1796, não recebeu uma única edição sequer ao longo de mais de 200 anos!

A despeito de uma visão consolidada pelos próprios revolucionários franceses, dos jacobinos aos girondinos, que viam na retórica dos deputados monarquianos intenções aristocráticas ou conspiratórias a serviço da Corte, Craiutu reabilita esse grupo, sustentando, à guisa de Tocqueville, que os monarquianos eram dotados de um verdadeiro espírito revolucionário. Embora lutassem pelo estabelecimento de um governo moderado balizado por garantias constitucionais, eles seriam unânimes na oposição aos privilégios da nobreza. Craiutu sugere, após reconstruir as causas que levaram à derrota política dos monarquianos, que o Terror poderia ter sido evitado se as propostas de Mounier, Malouet, Clermont-Tonnerre, Lally-Tollendal & Cia. tivessem sido adotadas, observando que o projeto constitucional triunfante em 1814 e consolidado durante a Monarquia de Julho guardava estreitas afinidades com os diagnósticos políticos do grupo (p. 106).

Outro ponto alto do livro é o tratamento nada condescendente dispensado a figuras tão complexas quanto Mme. de Stäel e Benjamin Constant, as quais, sobretudo no período em que apoiaram o governo republicano do Diretório, sustentaram posições dificilmente classificáveis como moderadas ou liberais. Embora Craiutu tenha examinado bem os panfletos termidorianos da dupla e o crítico contexto de sua elaboração, ele poderia ter devotado um pouco mais de atenção à questão religiosa – como fez, por exemplo, Helena Rosenblatt em seu estudo sobre Constant, autora com a qual Craiutu dialoga frequentemente e concorda sobre a importância da religião para o pensamento político da dupla (p. 200).

Por fim, o autor conclui que as modernas democracias devem ser encaradas como formas mistas de governo representativo, não como simples expressões do “governo do povo”, e que a moderação política “pode promover ideais democráticos” (p. 248). Esta última afirmação nos coloca diante de um problema e de um paradoxo. Problema, porque apesar de os autores em destaque apoiarem a igualdade civil, todos defendiam uma ou mais cláusulas de exclusão (nível de renda, posses ou conhecimento formal) quando o assunto era a participação ativa dos cidadãos na política – o que, ademais, constituía a regra para os liberais da época, sendo Thomas Paine, referência bastante citada no livro, rara exceção no campo liberal do período. Diante dessa constatação, e levando-se em conta o meticuloso trabalho de reconstrução histórica de Craiutu, é uma pena que este importante detalhe tenha sido inexplorado. Por outro lado, e aqui adentramos o paradoxo, o autor acerta em cheio ao apontar a relevância dessa agenda moderada para os estudiosos dos regimes democráticos do presente, na medida em que estes, para além do sufrágio universal como fundamentação e método de funcionamento do sistema, baseiam-se no pluralismo, nos direitos individuais e nos direitos das minorias (vide Lucien Jaume, Le discours jacobin et la démocratie).

Antes de encerrar, caberia levantar uma questão: afinal de contas, o autor logra ou não convencer o leitor de que a moderação é a quintessência da virtude política? Com base no problema relatado acima, arrisco dizer que não. Por outro lado, concordo com Craiutu (e Burke) quando ele (s) afirma (m) que a moderação deve ser encarada como virtude para mentes corajosas. Ao contrário do que afirmou Nietzsche, e com base nas trágicas experiências do século XX, podemos concluir que coube justamente aos estadistas moderados reconstruir o mundo após o apocalipse de guerras e regimes tirânicos engendrados a partir da “mentalidade de rebanho”.

José Miguel Nanni Soares – Universidade de São Paulo, São Paulo SP, Brasil. E-mail: miguelnanni@uol.com.br

CRAIUTU, Aurelian. A Virtue for Courageous Minds: Moderation in French Political Thought 1748-1830. Princeton: Princeton University Press, 2015. Resenha de: SOARES, José Miguel Nanni. Revisitando um arquipélago quase esquecido. Almanack, Guarulhos, n.14, p. 314-320, set./dez., 2016.

Mercados Minas: africanos ocidentais na Praça do Mercado do Rio de Janeiro (1830-1890) – FARIAS (RBH)

FARIAS, Juliana Barreto. Mercados Minas: africanos ocidentais na Praça do Mercado do Rio de Janeiro (1830-1890). Rio de Janeiro: Prefeitura do Rio de Janeiro/Arquivo Geral da Cidade, 2015. 295p. Resenha de: CARVALHO, Marcus Joaquim Maciel de. Revista Brasileira de História, São Paulo, v.36, n.73, set./dez. 2016.

Antes de defender sua tese em 2012, Juliana Barreto Farias já era uma pesquisadora reconhecida, autora de trabalhos sólidos, tanto individualmente como em coautoria com historiadores renomados. A tese então defendida era fruto de uma pesquisa densa e bem sedimentada. Agora, expurgados os ranços que caracterizam as teses – aqueles que tornam a leitura pesada, difícil – e com alguns acréscimos bem situados, foi finalmente publicado esse importante estudo, que promete influenciar a literatura sobre a escravidão urbana no Rio de Janeiro, particularmente sobre a presença de africanas minas no comércio a retalho.

A inspiração confessada da autora é uma fotografia de uma africana vendendo frutas e verduras numa bancada de mercado. É uma daquelas fotos de Marc Ferrez diante das quais os especialistas às vezes se lembram de que, talvez, já as tenham visto em algum lugar. Mas Juliana não se contentou com essa curiosidade, a estética vigorosa da “dama mercadora”, talvez Emília Soares do Patrocínio, a principal personagem do livro, uma africana liberta que deixou 30 contos de patrimônio inventariado e que alforriou outros 11 cativos. Dali em diante, fazendo uma ligação nominativa de fontes, percorrendo um rol considerável de documentos sobre o mercado, inventários, jornais, processos de divórcio e fontes paroquiais, a autora foi descobrindo outras pessoas, processos, histórias de vida, lendas urbanas, rumores e espaços, até que, finalmente, pôde apresentar aos leitores outro retrato, mais amplo, com mais profundidade e contextualização: o retrato do próprio mercado da Candelária, o “mercado do peixe”, na atual Praça XV de Novembro. Por intermédio desse trabalho denso e arguto entramos no cenário de muitas tramas que haviam caído em certo esquecimento da história urbana do Rio de Janeiro escravista. A foto daquela negra mina com uma urupema no colo inspirou a pesquisa, mas ela não é a única protagonista neste livro. O próprio mercado, que ganha vida, é o personagem principal deste importante estudo.

Inspirado no Les Halles de Paris, o mercado tinha absolutamente tudo de brasileiro, expressando os detalhes multiétnicos e as tensões que caracterizavam a vida social no Rio de Janeiro oitocentista. Nele percebe-se a dinâmica própria da escravidão na capital imperial, pois, a rigor, não se podia alugar banca de peixe a cativo, mas eles estavam lá o tempo todo, se não como vendedores independentes, com certeza, como prepostos. Em 1836, houve de fato uma queixa de que a posse de bancas havia sido concedida a escravos. Entre atritos, reclamações – até mesmo contra “pretos cativos atravessadores” – e rearranjos espaciais, a partir de 1844 só gente livre poderia ser locatária, embora seus cativos pudessem pernoitar no ambiente de trabalho. A autora crê, todavia, que os requerimentos iludiam à condição forra de muita gente, afinal de contas, salvo os “africanos livres”, não havia como essas pessoas com marcas de nação serem livres. Os minas eram os mais bem representados no mercado e, entre eles, havia uma distribuição entre os sexos bastante equitativa. As áreas internas, todavia, eram majoritariamente ocupadas por homens.

Apesar de muita confusão, greve até, em longo prazo houve uma razoável estabilidade entre os que se estabeleciam no mercado, pois a média de ocupação no mesmo local era de 15 a 20 anos. Era comum transferir a banca para gente da mesma família ou da mesma procedência, e, embora fosse possível ceder a posse e o uso do espaço, não se podia repassá-lo a terceiros por conta própria, sem interferência das autoridades competentes. Havia locatários ocupando mais de uma banca. José da Costa e Souza, ou José da Lenha, era tão onipresente nos negócios que, segundo um relatório de 1865, ficou também conhecido como “dono do mercado”. A trajetória de vida de alguns personagens, como Domingos José Sayão, um calabar forro, ilustra o tráfico de influência para se conseguir bancas. O fato de já estar lá trabalhando era importante para renovação, mas havia um jogo na Câmara Municipal envolvendo complexas relações patronais. E, nesse jogo burocrático e legal, as minas também eram protagonistas. Casavam-se, divorciavam-se, participavam de irmandades, querelavam e demandavam direitos nos termos da “lei do branco”.

Uma das partes mais ricas do livro é o estudo das posições relativas dos trabalhadores do mercado, desde os donos de banca até os cativos. À parte a condição servil, livre ou liberta de cada um, havia a cor da pele matizando as relações sociais. Entre os negros, os que não eram africanos aparentemente procuravam ressaltar esse dado nas petições. E eram muitos os africanos. A autora cita Holanda Cavalcanti, para quem bastava ir lá para vê-los ostentando suas marcas de nação. Os requerimentos, todavia, disfarçavam a condição dos requerentes forros, que não deviam ser poucos. Havia, entretanto, certa especialização naquela multidão. Os brasileiros dominavam a venda de pescados, os africanos concentravam-se na venda de legumes, verduras, aves e ovos. Os portugueses estavam em tudo, mas dominavam a venda de secos. Embora tenha encontrado até uma briga entre dezenas de ganhadores e 11 trabalhadores brancos do mercado, a autora não encontrou uma rivalidade permanente, inevitável entre portugueses e africanos, o que contraria o senso comum historiográfico. Os atritos eram muitos, mas cruzavam barreiras simplistas. A condição servil, livre ou liberta, a nacionalidade, a procedência e as relações patronais entrecruzavam-se marcando o cotidiano das relações de trabalho e convivência no mercado do peixe.

Empoderada pela riqueza que o comércio lhe proporcionou, Emília fez tudo o que poderia caber a uma africana liberta na capital imperial. Afirmou-se diante de outras mulheres e dos homens que cruzaram seu caminho. No comércio, liderava. Os homens que passaram por sua vida foram apenas coadjuvantes. Submersa numa sociedade que tentava conquistar, previsivelmente tornou-se senhora de escravos, e Juliana Barreto não encontrou evidências de que fosse melhor, mais generosa nas alforrias, do que as outras sinhás do seu tempo. Questões desse tipo – Como era ser escrava de uma africana liberta? Qual o significado do casamento cristão para as africanas cativas ou libertas? E o que significava ser uma “mina”, afinal de contas? – integram um rol de perguntas clássicas da historiografia brasileira para as quais este livro acrescenta novos elementos de discussão.

Embora com objeto bem delimitado, circunscrito no tempo e no espaço, este livro é também oportuno no momento presente, quando precisamos ampliar nossos horizontes de estudo, reabrir perspectivas comparadas. Nestes tempos de tantas e tantas teses a serem lidas, talvez já seja possível reavaliar tendências bem assentadas na historiografia. A escravidão no Rio de Janeiro das africanas retratadas neste importante livro precisa ser cotejada com aquela das africanas das Minas setecentistas, sobre as quais já existe sólida literatura, ou mesmo da Bahia e Pernambuco, revisitadas por estudos recentes. Aos poucos, os detalhes desse universo mais amplo da escravidão no Brasil oitocentista vão sendo desvelados por estudos densos, como este, que irão compor as futuras sínteses da vasta e rica historiografia brasileira sobre a escravidão.

Marcus Joaquim Maciel de Carvalho – Ph.D. em História, University of Illinois System (UILLINOIS). Professor Titular de História, Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Recife, PE, Brasil. E-mail: marcus.carvalho.ufpe@hotmail.com

[IF]Conspirações da raça de cor: escravidão, liberdade e tensões raciais em Santiago de Cuba (1864-1881) – MATA (RBH)

MATA, Iacy Maia. Conspirações da raça de cor: escravidão, liberdade e tensões raciais em Santiago de Cuba (1864-1881). Campinas: Ed. Unicamp, 2015. 303p. Resenha de: CHIRA, Adriana. Revista Brasileira de História, São Paulo, v.36, n.73, set./dez. 2016.

O complicado relacionamento entre as pessoas de cor e os movimentos nacionalistas latino-americanos esteve no centro de um vasto conjunto de pesquisas historiográficas. Algumas das questões que os estudiosos enfrentaram foram estas: o que levou as pessoas de cor a participar nesses movimentos? Como os modelaram? E por que endossaram ideologias nacionalistas que celebravam a harmonia racial e que as elites brancas viriam a usar como meio para silenciar as reivindicações baseadas na raça? As pessoas de cor foram sendo cooptadas pelas elites brancas, ou conseguiram dar forma ao teor geral dos movimentos e das ideologias nacionalistas? Historiadores cubanos envolveram-se nessas discussões, muito embora Cuba tenha discrepado cronologicamente em comparação com outras colônias espanholas nas Américas, alcançando sua independência apenas em 1898. O paradoxo que faz de Cuba um tema particularmente interessante de pesquisa é por que o maior produtor de açúcar para o mercado global poderia abrigar um ideal nacionalista de fraternidade racial, no momento em que o racismo científico tornava-se o lastro ideológico para os segundos impérios europeus na Ásia e na África, e para as chamadas leis Jim Crow no sul dos Estados Unidos. Realizando rica pesquisa em arquivos cubanos e espanhóis e tecendo uma bela narrativa que coloca na frente e no centro as vozes e as ações das próprias pessoas de cor, Iacy Maia Mata oferece, em sua monografia, novas abordagens sobre essas questões.

Estudos anteriores sobre fraternidade racial em Cuba centraram o foco sobretudo na experiência militar durante a prolongada Guerra de Independência contra a Espanha (1868-1898). Estudiosos e intelectuais já desde José Martí argumentaram que o esprit de corps militar que se desenvolveu entre os rebeldes pró-independência através das linhas de segregação oficiais serviu como catalisador de ideologias radicais de inclusão nacional e racial. Mata, porém, sustenta que há indícios nos arquivos de uma cultura política popular em Santiago que parece ter preexistido à campanha militar de 1868. Introduzindo um novo recorte cronológico para a emergência de ideologias de igualdade racial em Cuba, Iacy Mata não está apenas oferecendo o relato mais completo. Ela também está sugerindo que a população de cor de Santiago havia considerado a igualdade antes mesmo de as elites liberais de pequenos proprietários na província vizinha de Puerto Príncipe terem iniciado a guerra de independência.

O objetivo de Iacy Mata é traçar as origens da cultura política popular de Santiago e explicar como, entre meados dos anos 1860 e o início da década de 1880, a população de cor local superou as divisões de status e criou laços e solidariedades que alcançaram sua expressão completa na ideia de uma raza de color unificada. A autora argumenta que essa visão particular de uma comunidade política centrada na raça estava alinhada com a causa nacionalista de uma Cuba livre. Como ela coloca adequada e incisivamente, as pessoas de cor de Santiago passaram, no começo da década de 1860, da condição de la clase de color, um rótulo oficial nelas fixado pelas autoridades coloniais espanholas, para a de la raza de color, termo que intelectuais e líderes políticos e militares de cor começaram a usar para se autoidentificar no início da década de 1880.

Ao longo da maior parte de sua existência colonial, Santiago de Cuba, província situada na extremidade leste da ilha, foi uma zona de fronteira colonial, ator marginal na política imperial e local de pouco investimento da agricultura de plantation em larga escala. Os refugiados da Revolução Haitiana que migraram para essa região por volta de 1803 ali introduziram plantações de café, muitas das quais faliram no começo da década de 1840. Até o final dos anos 1850, as principais fontes de renda locais eram a criação de gado, a plantação de café e tabaco e a mineração de cobre (que as autoridades concederam a uma companhia inglesa). Como resultado da localização de Santiago nas margens do domínio açucareiro, a pequena propriedade permaneceu ali muito mais comum do que na parte centro-oeste de Cuba. Além do mais, Santiago também se destacou entre as demais províncias cubanas pelo peso demográfico relativamente maior da população de cor. No começo dos anos 1860, muitos deles eram pequenos proprietários e alguns possuíam um pequeno número de escravos. Era essa população que começou a se mobilizar politicamente no início daquela década, argumenta a autora, em resposta aos acontecimentos econômicos locais e aos movimentos internacionais antiescravagistas.

Nos primeiros anos da década de 1860, o açúcar começou a deitar raízes mais profundas em Santiago e a produção de café voltou a se expandir ali. Como consequência, as plantações começaram a invadir áreas onde os pequenos proprietários ou arrendatários cultivavam tabaco, deixando a população de cor insatisfeita. Ademais, em meados da década, teriam chegado a Santiago notícias e rumores sobre a emancipação dos escravos no sul dos Estados Unidos. A população local também teria consciência, havia bastante tempo, dos protestos britânicos contra a escravidão e o comércio de escravos para o Império Espanhol (em razão da proximidade da Jamaica), bem como da reputação do Haiti como república construída a partir de uma bem-sucedida revolução de escravos. Fazendo uma leitura cuidadosa de registros criminais e judiciais, Iacy Mata recupera como essas notícias impactaram a vida cotidiana entre os escravos e a população de cor livre e o que fizeram com elas. Quer fosse a exibição sutil e irônica de uma bandeira haitiana, trazendo inscrita a palavra Esperança, quer fosse o uso de um vocabulário pró-republicano, antiescravidão e antidiscriminação, sustenta a autora, as conversas de natureza política se espalharam pela cidade e pelas áreas rurais antes de 1868.

As conversas políticas locais culminaram em uma série de conspirações que transpirou entre 1864 e 1868 na província de Santiago e em áreas adjacentes. Iacy Mata interpreta a evidência dessas conspirações cuidadosamente, identificando os objetivos e as alianças dos participantes que emergiam entre escravos, população de cor livre e brancos. Os desiderata incluíam uma república independente, o fim da escravidão e a igualdade de direitos no que diz respeito ao status de raça. Nos dois capítulos finais, a autora coloca em discussão que essas metas políticas receberiam maior articulação durante a Guerra de Independência, quando as pessoas de cor tentariam radicalizar a agenda principal da liderança branca liberal para incluir a igualdade política e a abolição imediata.

A monografia baseia-se em extensa pesquisa nos arquivos imperiais espanhóis (Arquivo Histórico Nacional, Arquivo Geral das Índias), bem como em fontes dos Arquivos Nacionais Cubanos e do Arquivo Histórico Provincial de Santiago de Cuba. Esses diferentes repositórios forneceram a Iacy Mata fontes que lhe permitiram deslocar-se entre diferentes percepções dos mesmos eventos ou processos: elite/subalterno, centro imperial (Madri)/elite política centrada no açúcar (Havana)/zona de fronteira cubana (Santiago). Adicionalmente, o trabalho de Iacy Mata mostra como o estudo de uma área de fronteira do Caribe pode ser importante para se entender o radicalismo político na região. Por muito tempo, os historiadores permaneceram focando as áreas produtoras de açúcar como os principais espaços onde a mudança social se deu. Embora seu trabalho tenha nos munido de ferramentas e abordagens analíticas indispensáveis, Iacy Mata sugere que é importante olhar para além dessas áreas se quisermos compreender a cultura política local.

A monografia também abre importantes caminhos para novas pesquisas. A unidade discursiva do termo raza de color esconde as complexas políticas e as fraturas existentes entre as pessoas de cor em Santiago que sobreviveram nos anos 1880 e moldariam a política clientelista nos primórdios da Cuba republicana. Seria fundamental considerar que as origens e os desdobramentos posteriores dessas fraturas estariam em Santiago. Em segundo lugar, o estudo de Iacy Mata alude à presença de aliados brancos liberais em Santiago, que, ocasionalmente, ajudaram os combatentes pela liberdade ou participaram de conspirações antiescravidão. A historiadora cubana Olga Portuondo Zúñiga explorou a história do liberalismo na parte ocidental da ilha, revelando um vibrante campo de ideias liberais que se mostravam, às vezes, contraditórias ou contraditórias em si mesmas. Puerto Príncipe e Bayamo foram terrenos particularmente férteis para o pensamento liberal, mas Santiago não esteve alheia a ele antes da Guerra de Independência (ver, por exemplo, o governo de Manuel Lorenzo nos anos 1830). Algumas dessas ideologias liberais podem também ter escoado através de redes que alcançaram ex-colônias latino-americanas depois da década de 1820 e a República Dominicana durante a Guerra da Restauração nos anos 1860. Estudar os ideais políticos da população de cor de Santiago em relação a essas outras correntes políticas, tanto internas quanto externas à ilha, parece ser um terreno especialmente importante para futuras pesquisas.

O trabalho de Iacy Mata é uma bela ilustração de como as ferramentas da história social e política podem capturar a dinâmica dos movimentos políticos populares. Assim sendo, eu o recomendo vivamente para os estudiosos interessados em sociedades escravistas e pós-escravistas e nos papéis que as pessoas de cor desempenharam no interior delas.

Adriana Chira – Ph.D., University of Michigan. Assistant Professor of Atlantic World History, Emory College of Arts and Sciences (USA). Emory College of Arts and Sciences. Atlanta, GA, USA. E-mail: adriana.chira@emory.edu.

[IF]A tentação fascista no Brasil: imaginário de dirigentes e militantes integralistas – TRINDADE (RBH)

TRINDADE, Hélgio. A tentação fascista no Brasil: imaginário de dirigentes e militantes integralistas. Porto Alegre: Ed. UFRGS, 2016. 837p. Resenha de: GONÇALVES, Leandro Pereira. Revista Brasileira de História. São Paulo, v.36, n.73, set./dez. 2016.

São 17 horas em Brasília. Com os olhos inchados, o rosto deformado pelos anos e após acordar de uma longa sesta, o antigo (e eterno, para os militantes) chefe dos integralistas concedeu uma entrevista ao então doutorando em Ciência Política da Université Paris 1 (Panthéon-Sorbonne) Hélgio Trindade, que teve um segundo encontro com o líder dos camisas-verdes em São Paulo. Na ocasião das pesquisas, foram realizadas entrevistas com Miguel Reale, Dario Bittencourt e Rui Arruda, dentre outros integralistas ou simpatizantes, como Alceu Amoroso Lima e Menotti Del Picchia.

O momento não era nada propício para o desenvolvimento de uma pesquisa dessa estirpe, pois estávamos vivendo os duros tempos da ditadura civil-militar e muitos dos integralistas dos anos 1930 eram figuras ativas no contexto do regime autoritário, como o general Olympio Mourão Filho, que recebeu de pijama e chinelos o então doutorando em seu apartamento, em Copacabana. Detalhes pitorescos e impensáveis que serão descobertos nas 837 páginas do livro A tentação fascista no Brasil: imaginário de dirigentes e militantes integralistas.

Não há estudioso que não tenha esbarrado com o nome de Hélgio Trindade. A tese de doutorado denominada L’Action intégraliste brésilienne: um mouvement de type fasciste au Brésil, traduzida e publicada no Brasil, em 1974, sob o título Integralismo: o fascismo brasileiro na década de 30 (Trindade, 1974), é cada vez mais viva na Ciência Política e nos trabalhos historiográficos. Esse estudo promoveu a entrada da temática no meio acadêmico, sendo também responsável por tornar conhecido o movimento e tê-lo interpretado. O pesquisador gaúcho foi o precursor dos estudos e é referência cada vez mais atuante para os que buscam compreender esse fenômeno político do século XX que arrastou multidões e mobilizou milhares de pessoas em torno de um grande nome: Plínio Salgado.

A nova produção de Hélgio Trindade é lançada em contexto acadêmico extremamente oposto ao do momento de divulgação da tese, em 1974, quando não havia amplos diálogos. A tentação fascista no Brasil: imaginário de dirigentes e militantes integralistas é uma espécie de “promessa” do professor emérito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Em 1979, o ex-reitor da UFRGS e da Unila anunciou, na 2ª edição da tese, publicada pela Difel, que um volume seguinte teria como objeto de análise um conjunto de depoimentos gravados, inéditos, colhidos com dirigentes e militantes integralistas, mas, por implicações éticas, faria a divulgação após a morte de todos.

Há muitos anos os pesquisadores comentavam sobre as entrevistas, e muitos se questionavam onde elas estavam e se realmente existiam, visto que o material sempre foi objeto de desejo de todos os estudiosos do tema. Agora, finalmente, há a possibilidade de termos em mãos uma parte significativa dos depoimentos que foram concedidos a Hélgio Trindade. Vejo como um feito da publicação o trabalho que o autor teve em organizar as entrevistas de maneira temática, pois o livro não é apenas uma simples transcrição, há um árduo trabalho metodológico acompanhado por referências e contextualizações amplas sobre o período e o Movimento.

Em “Nota prévia” o autor defende o uso fascista para a caracterização do integralismo frente ao debate da década de 1970 e suas repercussões no contexto acadêmico contemporâneo, polêmica existente desde a defesa da tese. O prefácio da segunda edição (Trindade, 1979), reproduzido no novo livro e escrito pelo cientista político da Universidade de Yale, Juan J. Linz, falecido em 2013, destaca a importância da investigação no cenário acadêmico, principalmente por identificar um tipo fascista fora do contexto europeu, temática que segue a introdução escrita pelo autor, demonstrando em uma visão continental a particularidade do movimento integralista – “O fascismo na América Latina em debate”. Antes de nos brindar com as entrevistas, faz uma síntese da tese, expondo o universo ideológico do integralismo para que o leitor possa identificar elementos da estrutura da Ação Integralista Brasileira.

Plínio Salgado, o líder do movimento, mereceu um capítulo exclusivo: “Entrevistas com dirigentes e militantes da AIB”. Nele, o chefe supremo dos camisas-verdes aponta questões sobre o passado e sobre um presente utópico. São palavras que permitem ao historiador identificar elementos até então conhecidos no campo das hipóteses, nos aspectos político, cultural, internacional, religioso ou mesmo pessoal. Com as entrevistas, é possível contribuir com diversas investigações, como a força exercida pela intelectualidade portuguesa em Plínio Salgado, tanto na juventude, pela leitura de obras ligadas aos católicos lusitanos, como no contexto do pós-guerra, quando António de Oliveira Salazar estabeleceu papel preponderante na composição de um novo Plínio Salgado após o exílio (cf. Gonçalves, 2012).

Em “Imaginário da elite dirigente e Dirigentes e Militantes Locais” Trindade oferece entrevistas realizadas entre maio de 1969 e setembro de 1970 com representantes do movimento e líderes de destaque no cenário político: Frederico Carlos Allendi, Rui Arruda, Dario Bittencourt, Margarida Corbisier, Roland Corbisier, José Ferreira da Silva, Arnoldo Hasselmann Fairbanks, Antonio Guedes Hollanda, Américo Lacombe, José Ferreira Landin, Edgar Lisboa, José Loureiro Júnior, Jeovah Mota, Olympio Mourão Filho, Erico Muller, Zeferino Petrucci, Miguel Reale, João Resende Alves, Goffredo da Silva Telles, Ângelo Simões Arruda, Ponciano Stenzel, Antonio de Toledo Pizza e Aurora Wagner. Como as entrevistas estão no anonimato, uma relação foi inserida no fim do livro, mas no início de cada entrevista há uma pequena biografia do depoente que permite ao estudioso a identificação, mas isso não é tão simples para os demais leitores.

Em sequência, Trindade traz em “Olhares externos de intelectuais independentes” entrevistas de personalidades que viveram o período e que conviveram em algum momento com Plínio Salgado e outros membros do movimento: Alceu Amoroso Lima, Cruz Costa, Candido Morra Filho, Menotti Del Picchia e Antonio Candido, sendo este último o único depoente ainda vivo. Como não há relações políticas e comprometimentos em algumas passagens, os nomes desses são identificados nas entrevistas.

A obra, que marca o retorno do autor ao debate (apesar de nunca ter deixado de fazer parte da discussão),2 tem dois aspectos principais e de grande relevância: 1º) permite identificarmos o olhar do ator no contexto histórico; nas entrevistas é possível verificar passagens e trechos inimagináveis, pérolas recolhidas por Trindade; 2º) com tal produção, tem-se a possibilidade de revolucionar a historiografia, pois são documentos até então desconhecidos que, graças aos depoimentos, podem confirmar questões que se encontram no campo da hipótese ou verificar possibilidades investigativas. Além disso, o autor faz parte de um seleto rol de pesquisadores, pois, seja na história ou na ciência política, Hélgio Trindade é responsável pela construção de uma interpretação, um pensamento único e, portanto, estabelece uma composição central na esfera acadêmica.

Esta obra busca, além de identificar o imaginário dos militantes integralistas, contribuir para o entendimento de questões acaloradas da sociedade contemporânea, em que as forças políticas conservadoras estão cada vez mais atuantes e com tentações antidemocráticas, reflexões que são realizadas no epílogo: “Ainda a tentação fascista no Brasil?”.

O livro de Hélgio Trindade vem em momento oportuno, pois não pensemos que o pesadelo acabou, uma vez que a intolerância e o autoritarismo estão longe de ser página virada na história da humanidade, principalmente com a complexa crise política que culminou com as ações do dia 31 de agosto de 2016. O livro não poderia ter desfecho mais atual, pois ao citar Karl Marx, conclui: “a história se repete, a primeira vez como tragédia e a segunda como farsa”.

Referências

GERTZ, René E.; GONÇALVES, Leandro P.; LIEBEL, Vinícius. Camisas Verdes, 45 anos depois – uma entrevista com Hélgio Trindade. Estudos Ibero-americanos, Porto Alegre, v.42, n.1, p.189-208, abr. 2016. [ Links ]

GONÇALVES, Leandro P. Entre Brasil e Portugal: trajetória e pensamento de Plínio Salgado e a influência do conservadorismo português. 2012. Tese (Doutorado em História) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). São Paulo, 2012. [ Links ]

TRINDADE, Hélgio. Integralismo: o fascismo brasileiro da década de 30. São Paulo: Difel, 1974. [ Links ]

_______. Integralismo: o fascismo brasileiro da década de 30. 2.ed. São Paulo: Difel; Porto Alegre: Ed. UFRGS, 1979. [ Links ]

Nota

2 Em recente entrevista para a revista Estudos Ibero-Americanos, Hélgio Trindade aponta questões sobre sua trajetória e, principalmente, sobre o impacto da tese na academia brasileira (GERTZ; GONÇALVES; LIEBEL, 2016). Repercussões foram publicadas na edição seguinte e podem ser consultadas em: http://revistaseletronicas.pucrs.br/fo/ojs/index.php/iberoamericana/issue/view/1032/showToc.

Leandro Pereira Gonçalves – Professor adjunto do Programa de Pós-Graduação em História da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS). Pesquisador e autor de diversos estudos sobre o integralismo, notadamente, a trajetória de Plínio Salgado, é doutor em História pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) com estágio no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa (ICS-UL) e com pós-doutoramento pela Universidad Nacional de Córdoba (Centro de Estudios Avanzados), Argentina. Programa de Pós-Graduação em História, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS). Porto Alegre, RS, Brasil. E-mail: leandro.goncalves@pucrs.br.

[IF]

O alfaiate de Ulm: uma possível história do Partido Comunista Italiano – MAGRI (RBH)

MAGRI, Lucio. O alfaiate de Ulm: uma possível história do Partido Comunista Italiano. Boitempo, São Paulo: 2014. 415p. Resenha de: POMAR, Valter. Revista Brasileira de História, São Paulo, v.36, n.73, set./dez. 2016.

O alfaiate de Ulm é a última obra de Lucio Magri (1932-2011), intelectual comunista italiano e um dos responsáveis pela criação de Il Manifesto, periódico lançado em 1969 e que segue sendo publicado (http://ilmanifesto.info/).

O alfaiate de Ulm pode ser lido em várias claves: relato autobiográfico e testamento político, panorama do século XX, ensaio sobre a história e as perspectivas do movimento comunista italiano (especialmente o apêndice, um documento de 1987 intitulado “Uma nova identidade comunista”).

O movimento comunista da Itália tem gênese histórica distinta, onde confluem as características próprias daquele país, o impacto da revolução russa de 1917, a luta contra o fascismo e as batalhas da Guerra Fria.

Nesse contexto, o Partido Comunista não foi apenas uma organização política: foi também uma instituição cultural com imenso enraizamento na classe trabalhadora, na juventude e na intelectualidade, que teve na obra de Antonio Gramsci sua feição teórica mais conhecida e reconhecida.

Apesar disso tudo – ou por causa disso tudo, como fica claro da leitura de O alfaite de Ulm – o Partido Comunista Italiano cometeu suicídio em 1989.

Diferente das pequenas seitas militantes, que conseguem sobreviver em condições variadas e inóspitas, os partidos de massa parecem sobreviver apenas em determinadas condições. E como demonstra Lucio Magri, várias das condições que tornaram possível a existência de um forte comunismo reformista italiano e europeu desapareceram com a União Soviética e com a reestruturação capitalista simultânea à ofensiva neoliberal.

Dito de outra forma, a força das duas grandes famílias da esquerda europeia (o reformismo social-democrata e o reformismo comunista), assim como o brilho dos grupos de ultraesquerda que viviam à sombra daquele duplo reformismo, dependiam das condições “político-ecológicas” existentes na Europa enquanto durou a chamada bipolaridade entre União Soviética e Estados Unidos.

Quando esse conflito cessou, com a vitória dos Estados Unidos, a social-democracia experimentou uma deriva neoliberal, e o reformismo comunista, uma deriva social-democratizante.

Claro que esse não foi um processo uniforme. Uma das qualidades de O alfaiate de Ulm é apresentar uma interpretação do que teria ocorrido no caso italiano. Vale destacar esta palavra: interpretação. Há muitas outras interpretações, e sempre haverá o que estudar acerca das desventuras em série que atingiram o movimento comunista, o conjunto da esquerda e da classe trabalhadora, especialmente na Europa dos anos 1980 e 1990. A Itália constitui caso destacado, em boa medida pelo fato de lá estar baseado o tantas vezes denominado de maior partido comunista do Ocidente.

O alfaiate de Ulm pode ser lido com muito proveito por quem tem interesse em compreender os dilemas da classe trabalhadora, da esquerda brasileira e especialmente do Partido dos Trabalhadores.

Época e circunstâncias muito diferentes, obviamente. A começar pelo fato de que as variáveis internacionais que fortaleciam o reformismo social-democrata e comunista na Europa produziam efeitos muito distintos na América Latina e no Caribe, inclusive no Brasil.

Isso ajuda a entender por que, na mesma época em que o PCI cometia suicídio, abandonando suas tradições e até mesmo seu nome, o Partido dos Trabalhadores estava convertendo-se em força hegemônica na esquerda brasileira.

Guardadas essas diferenças, é impossível não enxergar certas semelhanças entre os dilemas vividos pelo Partido Comunista Italiano nos anos 1970 e 1980 e os impasses vividos mais de 20 anos depois pelo Partido dos Trabalhadores brasileiro.

Os dilemas do PCI são descritos detalhadamente em O alfaiate de Ulm. Segundo Lucio Magri, a “peculiaridade do PCI … era a de ser um ‘partido de massas’ que ‘fazia política’ e agia no país, mas também se instalava nas instituições e as usava para conseguir resultados e construir alianças” (p.333).

Magri demonstra que a atuação na institucionalidade não foi apenas uma estratégia. Mais do que isso, converteu o PCI em parte estrutural do Estado italiano, naquilo que Magri chama de um “elemento constitutivo de uma via democrática. Uma medalha que, no entanto, tinha um reverso” (p.333).

Esse “reverso”, que soa tão familiar aos que acompanham as vicissitudes atuais da esquerda brasileira, é assim apresentado por Lucio Magri:

Não me refiro apenas ou sobretudo às tentações do parlamentarismo, à obsessão de chegar a todo custo ao governo, mas a um processo mais lento. No decorrer das décadas, e em particular em uma fase de grande transformação social e cultural, um partido de massas é mais do que necessário, assim como sua capacidade de se colocar problemas de governo. Mas, por essa mesma transformação, ele é molecularmente modificado em sua própria composição material. (p.333)

Talvez esteja nisto a maior contribuição de O alfaiate de Ulm: essa abordagem profundamente histórica da vida de um partido político, ou seja, a compreensão de que a história de um partido só pode ser adequadamente compreendida como parte da história de uma sociedade, enquanto processo integrado entre as opções estritamente políticas, as tradições culturais e as relações sociais mais profundas, num ambiente nacional e internacional determinado.

A descrição que Lucio Magri faz do processo de seleção e promoção dos dirigentes partidários fala por si:

a formação de novas gerações, mesmo entre as classes subalternas, ocorria sobretudo na escola de massas e mais ainda por intermédio da indústria cultural; os estilos de vida e os consumos envolviam toda a sociedade, inclusive os que não tinham acesso a eles, mas alimentam a esperança de tê-lo; as “casamatas” do poder político cresciam em importância, mas descentralizavam-se e favoreciam aqueles que ocupavam as sedes; a classe política, mesmo quando permanecia na oposição e incorrupta, à medida que a histeria anticomunista diminuía, criava relações cotidianas de amizade, amálgama, hábitos e linguagem com a classe dirigente. (p.333)

Essa “mescla de costumes” da “classe política” com a “classe dirigente”, como sabemos, não é uma peculiaridade italiana. Tampouco seus efeitos organizativos, assim descritos por Magri:

as seções não estavam mais acostumadas a funcionar como sede de trabalho das massas, de formação cotidiana de quadros; eram extraordinariamente ativas apenas na organização das festas do Unità, e mais ainda nos períodos de eleição nacional e local; as células nos locais de trabalho eram poucas e delegavam quase tudo ao sindicato. Nos grupos dirigentes, a distribuição dos papéis havia mudado muito: o maior peso e a seleção dos melhores haviam se transferido das funções políticas para as funções administrativas (municípios, regiões e organizações paralelas, como as cooperativas). Portanto, mais competência e menos paixão política, mais pragmatismo e horizonte político mais limitado. Os intelectuais sentiam-se estimulados para o debate, mas sua participação na organização política havia declinado e o próprio debate entre eles era frequentemente eclético. A exceção era o setor feminino, em que um vínculo direto entre cúpula e base criava uma agitação fecunda. (p.334)

Noutras palavras, Lucio Magri descreve como as transformações “moleculares” causaram uma metamorfose no Partido Comunista: pouco a pouco foi deixando de ser um fator de subversão, transformando-se em peça importante na engrenagem do Estado e da política italiana. Uma peça diferente das outras, como demonstraria a Operação Mãos Limpas, a qual confirmaria que o PCI soubera resistir à corrupção sistêmica. Mas uma peça da engrenagem, como demonstra o fato de o PCI não ter sobrevivido ao colapso da estrutura política italiana.

Nesse sentido, a interpretação feita por Lucio Magri parece demonstrar que o Partido Comunista Italiano não foi vítima do fracasso, mas sim do sucesso da “estratégia” que alguns denominaram, na Itália e aqui no Brasil, de “melhorista”.

Essa estratégia não apenas melhorou a vida da classe trabalhadora italiana, como converteu o comunismo numa força influente e vista como ameaçadora pela classe dominante e pelos Estados Unidos, que atuaram tanto aberta quanto secretamente para evitar o êxito da aliança entre o PCI e a Democracia Cristã. Lucio Magri trata dessas operações, especialmente visíveis no caso Aldo Moro.

Bloqueado pela direita, o PCI tentou – sob a direção de Berlinguer – uma saída pela esquerda. Os capítulos que tratam dessa fase são talvez os mais interessantes de O alfaiate de Ulm, em parte por discutirem se a história poderia ter seguido um caminho diferente.

Como sabemos, entretanto, não foi isso o que ocorreu. Ao longo dos anos 1970 e 1980, alteraram-se profundamente os parâmetros dentro dos quais se movera a política no pós-Segunda Guerra Mundial, tanto na Itália quanto no mundo. O PCI não conseguiria chegar ao poder nos marcos daqueles parâmetros em vias de desaparecimento. Não conseguiria tampouco defendê-los frente à ofensiva neoliberal e à crise do socialismo. Nem conseguiria sobreviver para atuar nas novas condições.

Lucio Magri descreve, num tom profundamente autocrítico e em certo momento impiedoso consigo mesmo, as opções feitas pela maioria dirigente do PCI, que levaram à mudança do nome e das tradições políticas e culturais do Partido. Mostra como havia energias vivas na base militante do comunismo italiano, energias que não foram suficientes para dar vida ao projeto da Refundação Comunista.

Enfim, pelo que descreve, pelas conclusões a que chega e pelas perguntas que deixa, O alfaiate de Ulm de Lucio Magri é leitura mais do que relevante para os que têm interesse em compreender os dilemas atuais do Partido dos Trabalhadores e do conjunto da esquerda e os rumos da política brasileira neste terceiro milênio.

Valter Pomar – Doutor em História Econômica, Universidade de São Paulo (USP). Professor de economia política internacional no Bacharelado de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC. Universidade Federal do ABC. São Bernardo do Campo, SP, Brasil. E-mail: pomar.valter@gmail.com.

[IF]

A memória coletiva | Maurice Halbwachs

Maurice Halbwachs nasceu na França em 1877 e foi morto em 1945 em um campo de concentração nazista na Alemanha. Consagrou-se como um importante sociólogo da escola durkheimiana. Antes de se interessar pela sociologia, estudou filosofia na École Normale Supérieure em Paris com Henry Bergson tendo sido influenciado por ele. Halbwachs é também responsável pela inauguração do campo de estudos sobre a memória na área das ciências sociais, pois até então, as áreas que se ocupavam dos estudos da memória, eram a psicologia e a filosofia.

Halbwachs criou a categoria de “memória coletiva”, por intermédio da qual postula que o fenômeno de recordação e localização das lembranças não pode ser efetivamente analisado se não for levado em consideração os contextos sociais que atuam como base para o trabalho de reconstrução da memória. É, portanto, mediante a categoria de “memória coletiva” de Halbwachs que a memória deixa de ter apenas a dimensão individual, tendo em vista que as memórias de um sujeito nunca são apenas suas ao passo que nenhuma lembrança pode coexistir isolada de um grupo social.

Essa categoria de análise trouxe contribuições valiosas para os trabalhos na área da sociologia, psicologia, história, entre outras, influenciando a produção de importantes trabalhos. Aqui no Brasil, por exemplo, podemos citar Memória e sociedade: lembranças de Velhos de Ecléa Bosi, cuja primeira publicação data de 1979 e que constitui uma referência para estudos da memória.

A obra aqui analisada A memória coletiva, é composta por quatro capítulos e foi publicada pela primeira vez em 1950, cinco anos após a morte do autor, em Buchenwald no campo de concentração nazista na Alemanha. Para tanto, a memória na concepção de Halbwachs é um processo de reconstrução, devendo ser analisada levando-se em consideração dois aspectos: o primeiro refere-se ao fato de que não se trata de uma repetição linear dos acontecimentos e vivências no contexto de interesses atuais; por outro lado, se diferencia dos acontecimentos e vivências que podem ser evocados e localizados em um determinado tempo e espaço envoltos num conjunto de relações sociais.

Para este, a lembrança necessita de uma comunidade afetiva, cuja construção se dá mediante o convívio social que os indivíduos estabelecem com outras pessoas ou grupos sociais, a lembrança individual é então baseada nas lembranças dos grupos nos quais esses indivíduos estiveram inseridos. Desse modo, a constituição da memória de um indivíduo resulta da combinação das memórias dos diferentes grupos dos quais está inserido e consequentemente é influenciado por eles, como por exemplo, a família, a escola, igreja, grupo de amigos ou no ambiente de trabalho. Nessa ótica, o indivíduo participa de dois tipos de memória, a individual e a coletiva.

Segundo Halbwachs o indivíduo que lembra está inserido na sociedade na qual sempre possui um ou mais grupo de referência, a memória é então sempre construída em grupo, sendo que “cada memória individual é um ponto de vista sobre a memória coletiva”, como se pode ver, o trabalho do sujeito no processo de rememoração não é descartado, visto que as “lembranças permanecem coletivas e nos são lembradas por outros, ainda que trate de eventos em que somente nós estivemos envolvidos e objetos que somente nós vimos. Isso acontece porque jamais estamos sós” (HALBWACHS, 2013, p.30). Dessa maneira, a lembrança é resultado de um processo coletivo, estando inserida em um contexto social específico. As lembranças permanecem coletivas e são lembradas por outros, ainda que se trate de eventos em que somente o sujeito se encontre envolvido. Isso acontece na medida em que o indivíduo está sempre inserido em um grupo social.

Ainda que apenas um indivíduo tenha a percepção de ter vivenciado certos eventos e contemplado objetos, acontecimentos e etc., nos quais apenas ele viu/presenciou, mesmo assim as lembranças acerca desses continuam sendo coletivas, podendo ainda ser evocadas por outros que não necessariamente vivenciaram e/ou presenciaram tais acontecimentos, visto que para “confirmar ou recordar uma lembrança, não são necessários testemunhos no sentido literal da palavra, ou seja, indivíduos presentes sob uma forma material e sensível” (HALBWACHS, 2013, p.31). Em outra passagem o sociólogo assinala a contribuição da memória coletiva no processo de rememoração:

Uma ou mais pessoas juntando suas lembranças conseguem descrever com muita exatidão fatos ou objetos que vimos ao mesmo tempo em que elas, e conseguem até reconstituir toda a sequência de nossos atos e nossas palavras em circunstâncias definidas, sem que nos lembremos de nada de tudo isso (HALBWACHS, 2013, p.31).

No entanto, é preciso assinalar que para recordar um evento passado, não é necessário apenas que ele seja evocado por outros para que o sujeito lembre-se dele. É preciso que o indivíduo traga consigo algum “resquício” da rememoração para que os conjuntos de testemunhos exteriores se constituam em lembranças. No processo de rememoração, é importante que a memória individual esteja em consonância com a memória de outros membros do grupo social. Para o autor, somente se pode falar em memória coletiva se evocarmos um evento que também fez parte da vida do grupo no qual fazemos parte. No processo de rememoração é necessário que os dados sejam comuns entre os membros do grupo.

Segundo Halbwachs para se recordar, é necessário que o nosso pensamento não deixe de concordar, em certo ponto, com os pensamentos dos outros membros do grupo. Desse modo, esquecer determinado período/fato/evento de nossa vida é perder também o contato com aqueles que compunham nosso grupo social. Para Maurice:

Não basta reconstituir pedaço por pedaço a imagem de um acontecimento passado para obter uma lembrança. É preciso que esta reconstituição funcione a partir de dados ou de noções comuns que estejam em nosso espírito e também no dos outros, porque elas estão sempre passando destes para aqueles e vice-versa, o que será possível se somente tiverem feito e continuarem fazendo parte de uma mesma sociedade, de um mesmo grupo (HALBWACHS, 2013, p.39).

O autor assinala que é necessário que as lembranças sejam reconstruídas e reconhecidas pelos membros do grupo. A partir do momento que deixa de existir esse compartilhamento, os membros desse grupo social podem-se fazer os seguintes questionamentos:

Que importa que os outros estejam ainda dominados por um sentimento que outrora experimentei com eles e que já não tenho? Não posso mais despertá-lo em mim porque há muito tempo não há mais nada em comum entre mim e meus antigos companheiros. Não é culpa da minha memória nem da memória deles. Desapareceu uma memória coletiva mais ampla, que ao mesmo tempo compreendia a minha e a deles (HALBWACHS, 2013, p.39 – 40).

Halbwachs identifica que ao lado da memória coletiva, há também a chamada memória individual. Esta por sua vez, pode ser entendida como um ponto de vista sobre a memória coletiva, ponto de vista este, que pode sofrer alterações de acordo com o lugar que ocupamos em determinado grupo, assim como também está condicionado às relações que mantemos com outros ambientes. A assimilação das lembranças pode variar de membro para membro, visto que a quantidade de lembranças que são transportadas pela memória coletiva com maior ou menor intensidade, é realizada a partir do ponto de vista de cada sujeito.

A memória individual não está de todo isolada, ao passo que toma como referência sinais externos ao sujeito, isto é, a memória coletiva. Para o sociólogo, o funcionamento da memória individual não é “possível sem esses instrumentos que são as palavras e as ideias, que o indivíduo não inventou, mas toma emprestado de seu ambiente” (HALBWACHS, 2013, p.72). Para tanto, é importante assinalar que as lembranças que se destacam em primeiro plano da memória de um grupo social, são aquelas que foram vivenciadas por uma maior quantidade de integrantes desse grupo. Existe então, uma estreita relação entre memória coletiva e memória individual. Para Halbwachs:

para que a nossa memória se aproveite da memória dos outros, não basta que estes nos apresentem seus testemunhos: também é preciso que ela não tenha deixado de concordar com as memórias deles e que existam muitos pontos de contato entre uma e outras para que a lembrança que nos fazem recordar venha a ser constituída sobre uma base comum. (HALBWACHS, 2013, p.39)

Os suportes em que a memória individual está assentada, dizem respeito as percepções produzidas pela memória do grupo, assim como pela memória histórica. A convivência em um grupo atua como base para formação de uma memória individual e que, portanto, carregará “marcas” da memória coletiva do grupo social no qual está inserido. O sociólogo apresenta a distinção de duas categorias de memórias, uma que denomina interna (autobiográfica) e outra social (histórica), sendo que a primeira recebe reflexos da segunda, visto que a memória individual faz parte da história geral, uma vez que a segunda é bem mais extensa que a primeira. Todavia, ela só representa para nós o passado de uma maneira um tanto resumida, por outro lado a memória de nossa vida nos apresenta um panorama mais longo e contínuo.

Outro ponto importante na obra de Maurice Halbwachs, é que segundo o mesmo, nossa memória se apega mais ao fato vivido do que aquele que entramos em contato através dos livros, por exemplo. Nesse sentido, a história não é tida como um elemento importante para o processo de preservação da memória. É lícito afirmar que por história, Halbwachs entende não uma sucessão cronológica de acontecimentos, “mas tudo o que faz com que um período se distinga dos outros, do qual os livros e as narrativas em geral nos apresentam apenas um quadro muito esquemático e incompleto” (HALBWACHS, 2013, p.79). No entanto, é mediante a memória histórica que um fato exterior à nossa vida deixa sua impressão em determinado momento e a partir dessa impressão é que é possível recordar esse momento.

O indivíduo isolado de um grupo social não seria capaz de construir qualquer tipo de experiência, assim como também não é possível que mantenha qualquer tipo de registro sobre o passado. Todo o contexto no qual o sujeito está envolto, contribui de alguma maneira para reconstruir os vestígios e impressões de um determinado momento. Nessa perspectiva, a lembrança é pensada como “uma reconstrução do passado com a ajuda de dados tomados de empréstimo ao presente e preparados por outras reconstruções feitas em épocas anteriores”, da qual “a imagem de outrora já saiu bastante alterada” (HALBWACHS, 2013, p.91).

As lembranças, sobretudo, são representações que se baseiam mesmo que em partes, em testemunhos e deduções, reconstrução, especialmente nos seguintes aspectos: de um lado porque não é mera repetição dos fatos/eventos/vivências que se estabeleceram no passado, mas acima de tudo, por ser responsável pelo resgaste desses acontecimentos, que se dão a partir de interesses e preocupações atuais, por outro lado, se diferencia da série de acontecimentos que podem ser facilmente localizados em um determinado tempo, definidos mediante um conjunto de relações sociais. Nesse processo, os grupos sociais, possuem um papel essencial para atualização e complementação das lembranças individuais mediante o confronto de testemunhos entre seus membros.

Halbwachs diverge de Bergson ao postular que a memória não permanece intacta em uma “galeria subterrânea”, mas sim na sociedade, desta sai todas as indicações necessárias para reconstruir partes do passado que, por sua vez se apresenta de maneira incompleta e que o indivíduo acredita que tenha saído inteiramente de sua memória.

A memória coletiva atrela as imagens de fatos passados a crenças e necessidades do presente. Nesta, o passado passa permanentemente por um processo de reconstrução, vivificação e consequentemente também de ressignificação. Possui como “característica” transformar fatos do passado em imagens e narrativas sem rupturas, isto é, tende sempre para uma relação de continuidade entre o passado e o presente, busca reestabelecer a unidade de todos os aspectos, que com o passar dos tempos representou dentro do grupo, a ruptura. Se caracteriza também pela corrente contínua de pensamento, uma continuidade que não se atém no campo da artificialidade, pois não guarda nada do passado, senão o que está vivo, ou que se encontra na memória do grupo que a contém.

Diante disso, Maurice lança então duas categorias, a memória coletiva e a histórica, cujas definições são divergentes. Ao passo que memória histórica na concepção do sociólogo, se constitui em uma categoria infundada, visto que associa termos que se apresentam significados opostos. Para ele, a história é a reunião dos fatos que ocupam “maior” lugar na memória da sociedade. Entretanto, os acontecimentos/eventos narrados passam por um processo de seleção, são “selecionados, classificados segundo necessidades ou regras que não se impunham aos círculos dos homens que por muito tempo foram repositório vivo” (HALBWACHS, 2013, p.100). A história nesse sentido inicia no instante em que termina a tradição, isto é, no momento em que ocorre o apagamento da memória social.

A memória histórica visa produzir imagens unitárias do processo histórico, diferentemente da memória coletiva, a memória histórica busca “respostas” para o presente, no passado. Uma das marcas da história é a descontinuidade, pois cada fato encontra-se “separado do que o precede ou o segue por um intervalo, em que se pode até acreditar que nada aconteceu” (HALBWACHS, 2013, p.109), este, segundo o sociólogo é um dos principais fatores que diferencia a memória coletiva da memória histórica.

Para tanto, a memória coletiva se distingue da história em pelo menos dois aspectos. O primeiro leva em consideração o fato de que a memória se constitui em uma corrente de pensamento contínuo, não ultrapassando os limites do grupo, ao passo que na história se tem a impressão de que tudo passa por um processo de renovação. O segundo ponto de diferenciação para Halbwachs é que existem muitas memórias coletivas, ao ponto que se “pode dizer que só existe uma história” (HALBWACHS, 2013, p.105).

Outra questão que Halbwachs levanta em sua obra, diz respeito a relação entre memória e espaço. Para ele, a partir do momento em que um grupo social se encontra inserido em um espaço, passa então a moldá-lo a sua imagem, isto é, a suas concepções, valores, ao passo que também se adapta a materialidade do lugar que resiste a sua “influência”. Para o autor “cada aspecto, cada detalhe desse lugar tem um sentido que só é inteligível para os membros do grupo, por que todas as partes do espaço que ele ocupou correspondem a outros tantos aspectos diferentes da estrutura e da vida em sua sociedade” (HALBWACHS, 2013, p.160).

A memória coletiva é compreendida/defendida por Halbwachs como processo de reconstrução do passado vivido e experimentado por um determinado grupo social. Desse modo, a obra deste sociólogo, oferece contribuições pertinentes para o trabalho com a memória, visto que sua categoria de memória coletiva permite compreender que o processo de rememoração não depende apenas do que o indivíduo lembra, mas que suas memórias são de certo modo, partes da memória do grupo a qual pertence. No entanto, o sociólogo não descarta a memória individual, que pode ser pensada como “memória ressignificada”, ou seja, a interferência da subjetividade do indivíduo no processo de rememoração. Não desconsiderando, então a atuação do sujeito.

Giuslane Francisca da Silva – Mestranda em História pela Universidade Federal de Mato Grosso. E-mail: giuslanesilva@hotmail.com

HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. Tradução de Beatriz Sidou. 2ª ed. São Paulo: Centauro, 2013. Resenha de: SILVA, Giuslane Francisca da. Aedos. Porto Alegre, v.8, n.18, p.247-253, ago., 2016.Acessar publicação original [DR]

El Canon del Holocausto | Frederico Finchelstein

Um cânone corresponderia a uma verdade inabalável, uma regra que seria imposta, de forma que nenhuma outra interpretação sobre determinado assunto fosse possível.2 Por vezes, nos deparamos com este tipo de “verdade” no tempo presente, vindo a ser consolidada ao longo do tempo pela Historiografia, constituindo-se como uma palavra de respeito acerca do assunto. Durante anos, autores como Raul Hilberg, Saul Friedländer, Martin Broszat, ou Hannah Arendt, se dedicaram ao estudo do Shoah – nome dado pela Historiografia israelense, e seus adeptos, ao extermínio dos judeus europeus pelos nazistas – constituíram-se como verdadeiros cânones sobre o tema, opiniões que não poderiam ser contrariadas e formavam uma regra geral no que diz respeito à temática. Os estudos acerca do extermínio dos judeus europeus durante os anos da Segunda Guerra Mundial, principalmente nos anos que correspondem à Solução Final – 1942-1945 – durante muito tempo, ficaram adormecidos, ao passo que estudar o Shoah, um trauma ainda recente no passado europeu, era demasiado incômodo devido à carga de sensibilidade gerada ao se discutir o tema.

Durante anos, uma das principais fontes para o estudo sobre o massacre permaneceu adormecida, não encontrando quem fosse capaz de revelá-la. Essa fonte se chama testemunho. Grande parte da historiografia do holocausto se debruçou diante do testemunho como sua principal fonte para compreender o que ocorreu no Lager durante os anos do extermínio. É através dos retratos de sobreviventes dos campos de concentração, que podemos chegar mais próximos de compreender o mal colocado em prática pelo aparelho genocida nazista contra os judeus. O testemunho de sobreviventes do Lager é, sem dúvida, a fonte que nos permite compreender, de forma mais efetiva, o que os carrascos foram capazes de fazer contra indivíduos semelhantes a si, dentro dos campos de concentração. Ou utilizando uma expressão própria da psicanálise, mais propriamente da psicanalista Elizabeth Roudinesco, a parte obscura de nós mesmos (ROUDINESCO, 2008).

O testemunho como fonte para os estudos do Shoah, no entanto, não estiveram sempre disponíveis para o público em geral, nem sequer para os historiadores dedicados ao tema. Os primeiros anos do pós-guerra presenciaram um vácuo no testemunho dos sobreviventes do extermínio. De fato, o trauma ainda estava demasiado recente na vivência de cada um dos sobreviventes, e naqueles anos que sucederam 1945 e a libertação dos prisioneiros dos campos de concentração e extermínio pelo Exército Vermelho, o que restou de Auschwitz – parafraseando Giorgio Agamben – foi o silêncio. O primeiro grande nome que veio a quebrar tal silêncio, sem dúvida, foi Primo Levi, quando escreveu É isto um homem?, livro que foi publicado pela primeira vez, numa pequena edição que não foi tão difundida, no ano de 1947. Talvez somente após a publicação de uma edição do livro ampliada e revisada, em 1958, é que um número maior de pessoas veio a conhecer essa nova forma de se narrar o Shoah, que foi o testemunho.

A dificuldade em entender as causas, o modo como decorreu, e as consequências de um evento de tamanha magnitude na história humana, é evidente. O que a historiografia e os teóricos alemães do século XIX e XX chamam por Erklärung und Verständins, explicação e compreensão, respectivamente, são palavras de demasiada utilização para quem trata de trabalhar com a História do Shoah. Para a teoria da História, no que se refere à Shoah, a Verständins está bem mais além da Erklärung (BAUER, 2013, p.30-31), o que enfatiza a dificuldade por parte dos estudiosos acerca do tema, de compreender um evento singular e sem precedentes. Um elemento fundamental para compreendermos melhor como ocorreu e o que, com mais precisão, ocorreu neste massacre é sem dúvida o testemunho. Giorgio Agamben, em seu livro intitulado “O Que Resta de Auschwitz”, diz que quando a última vítima da Shoah der seu último suspiro de vida, a memória se perderá e a dificuldade para a compreensão deste processo aumentará consideravelmente. Não há a possibilidade de aprofundar-se nos estudos e nos conhecimentos acerca da Shoah sem estudar o testemunho da vítima sobrevivente ao processo. Nesse sentido, o testemunho dos sobreviventes dos campos de concentração e extermínio, é uma peça chave no que foi citado anteriormente como Erklärung, como fator fundamental para o esclarecimento, parar trazer à luz este acontecimento.

Frederico Finchelstein, em seu livro El Canon del Holocausto, vem a citar algumas obras, autores e perspectivas historiográficas que se constituíram como cânones sobre o assunto durante certo tempo. Raul Hilberg, o autor que teve a primeira obra de grande repercussão referente ao Shoah, é apontado por Finchelstein como o primeiro “cânone” do holocausto, e abre as discussões presentes no livro. O autor de The Destruction of the European Jews foi responsável por inaugurar os grandes debates acerca da historiografia do Shoah com sua publicação no ano de 1961. O testemunho, em toda sua importância como fonte para o estudo do genocídio como foi explicado anteriormente, nesta obra se encontra ausente, ainda devido à grande proximidade temporal que os sobreviventes possuíam com a permanência no Lager, consequentemente, o trauma gerado pelo universo concentracionário ainda era muito forte para permitir que o testemunho fosse expresso. Também para Hilberg, o testemunho se constitui como um material secundário no estudo sobre o genocídio, apenas para efeito de verificação, não sendo assim, um provedor de sentido para a argumentação FINCHELSTEIN, 2010, p.69). Nesse sentido, o livro de Raul Hilberg se constitui como “um livro sobre as pessoas que exterminaram os judeus” (FINCHELSTEIN, 2010, p.28).

Hilberg se encontra dentro da escola funcionalista de historiadores do Shoah, que vem a defender a ideia de que o extermínio não estaria ligado somente ao Führer, sendo obra de todo um aparelho de Estado correspondente às diversas esferas sociais e burocráticas. É através da burocracia que Hilberg procura explicar o processo genocida, dando demasiada ênfase a esta, que é mostrada como tendo um papel mais importante que Hitler, Himmler, Goebbels, ou qualquer outro criador individual das políticas nazistas. Um enfoque weberiano, que no que concerne à burocracia, é dado a Raul Hilberg por outro importante intelectual encarregado dos estudos do Shoah, Saul Friedländer, devido à demasiada importância atribuída à organização burocrática, apontada mesmo como “mortal” (FINCHELSTEIN, 2010, p.28).

Finchelstein nos mostra que, na visão de Hilberg, o alto comando militar nazista se sentia gratificado mais devido ao grande aparelho burocrático, bem como com a sua poderosa máquina genocida, do que pelas atrocidades cometidas contra os judeus europeus. “Os perpetradores sentem fascinação pelos atos maquinais e não pela combinação desses atos com mitos ideológicos, estéticos e certos pressupostos éticos mundanos” (FINCHELSTEIN, 2010, p.29). Essa tese certamente veio a dar suporte para a construção da Banalidade do Mal de Hannah Arendt, após a sua observação do julgamento de Eichmann em Jerusalém no ano de 1961 (ARENT, 1999), cinco anos após a mesma fazer uma crítica negativa ao livro de Hilberg, chegando a apontar o livro de Hilberg como um “simples informe” (FINCHELSTEIN, 2010, p.42). Entretanto, as divergências entre Arendt e Hilberg eram muitas, o que gerou várias discussões entre ambos ao longo dos anos, com este último afirmando que “Hannah Arendt não foi capaz de compreender o seu livro” e que “a noção de banalidade dissolve a complexidade da interpretação do evento” (FINCHELSTEIN, 2010, p.44).